中国白菜,日本调料,美国煮法:《哪吒》不能算国漫的成功

//

美国动画电影产业发展简史

//

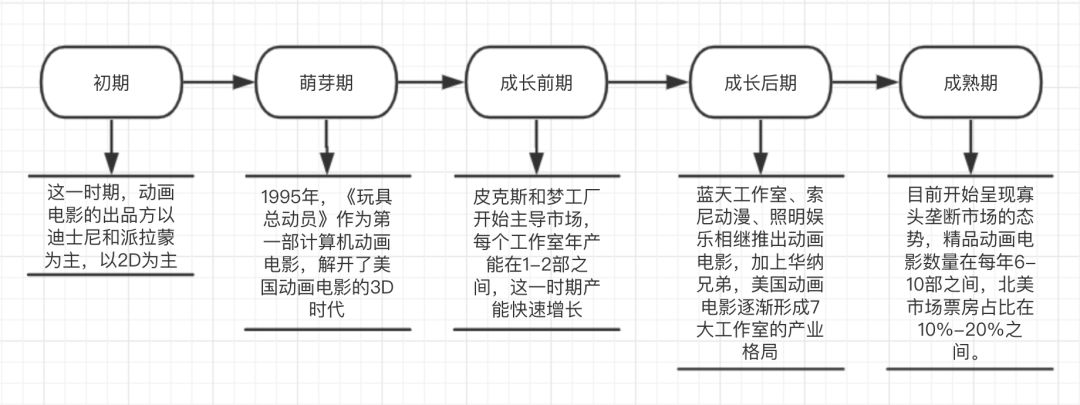

美国动画产业开始于1907年,以《一张滑稽面孔的幽默姿态》的面世为起点。动画电影的开始略晚,可以追溯到上世纪20年代,以迪士尼为代表的二维动画电影成为当时美国市场的主流,美国的动漫产业由电影与商品业务迅速扩大到电影、电视、主题公园和玩具商品四大领域。后来在1966年沃特尔·迪士尼的去世使迪士尼陷入困境,导致整个美国动画业进入萧条时期。在80年代后,随着电脑技术的发展,三维动画开始替代二维成为最主要的类型。

//

美国动画电影产业结构

//

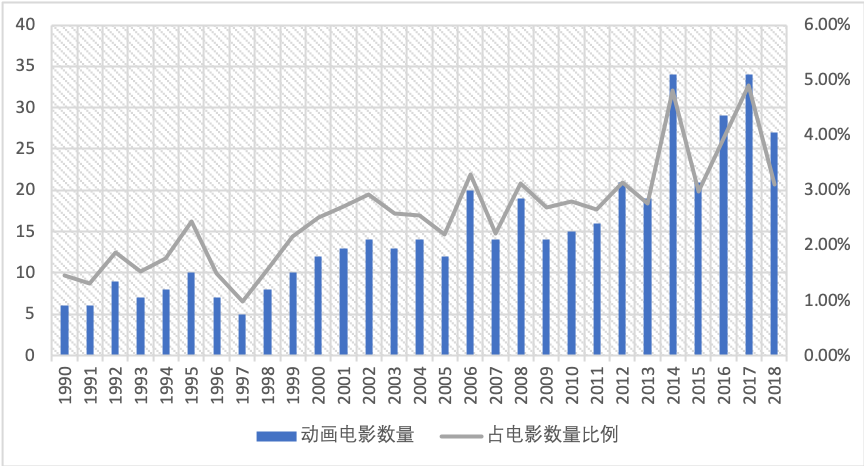

北美的动画电影市场被精品主导,头部动画电影市场份额占比超过7成。票房方面,上世纪90年代初期票房占比仅约5%。得益于3D动画技术,从本世纪起,动画作品从数量到质量上都得到显著的增长,动画电影的票房占比整体呈上升趋势,保持在10%-15%的区间内。2012年以来,每年有6-10部动画电影排名美国票房TOP 50,票房占比基本可以保持在70%以上,在2015年甚至高达96.22%。

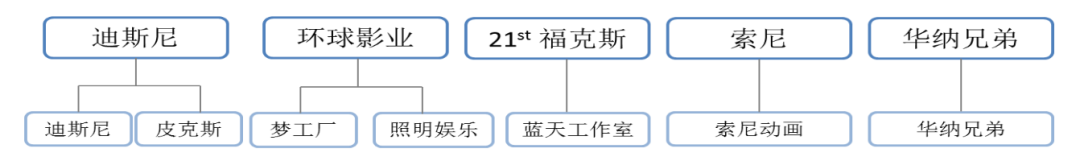

根据box ofiice mojo统计显示,北美高票房动画电影基本出自于迪士尼、梦工厂、皮克斯、蓝天工作室、照明娱乐、索尼动画及华纳兄弟7家工作室,形成了寡头垄断。目前来看,独立工作室在美国的生存环境比较恶劣。

产能方面,单从数量上来看,自2000年开始动画电影出品数量每年可维持10部以上。进入2010年后,除个别年份,其余可达到20-40部之间。其中,迪士尼等7家行业寡头每年共出品动画电影6-10部之间,平均每家一年1-2部作品,几乎每部都是高成本大制作的精品。

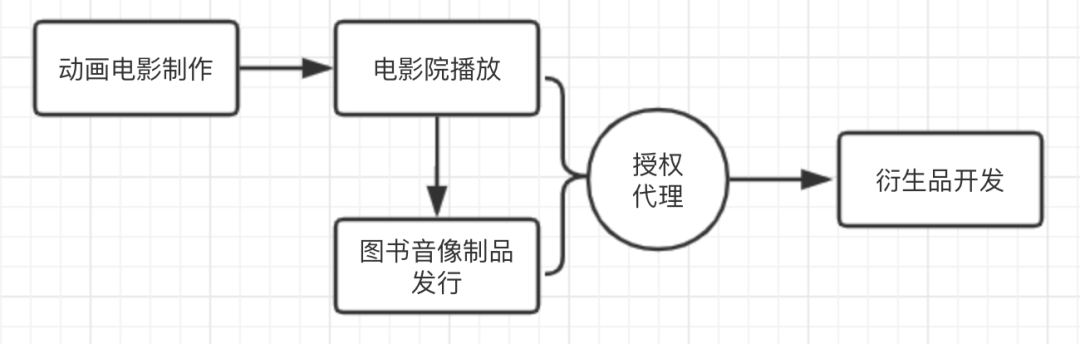

在产业链方面,动画电影是发展最成熟的直接产品,也是整条产业链的起点,形成一个以动画电影、衍生品为主干的产业流程。

美国的动漫产业链成熟且完整,主要由大而全的集团公司控制,最具代表性的莫过于迪士尼。迪士尼的经营业务主要包括了电影制作、媒体网络、主题公园和消费产品这四大方面,覆盖了整个产业链中的动画制作、传播、衍生品授权和生产等环节。其娱乐内容相关收入中,各部分收入占比约为:电影出品发行(20%-25%)、家庭娱乐(15%)、 电视和付费视频(25%)、版权出版物和游戏(25%-30%)和零售(10%),电影票房收入仅占总收入的四分之一左右。从方方面面来说,迪士尼可以说是动画电影领域无可争议的老大哥,仅2015年,迪士尼全球授权商品零售金额就已经高到525亿美元,领先第二名华纳兄弟465亿美元,已经不是一个量级的比较了。

总的来说,美国动画电影产业的模式主要由以下四个方面特点:

(1)独立工作室生存困难,巨头垄断产业链。独立完成从“原创—剧本—制作—发行—衍生品”的完整产业链的运作。

(2)动画电影采用大投入、大制作、大科技、大产出、大运作的方式占领市场。迪士尼和皮克斯的平均制作成本最高在1.71亿美元。照明娱乐由于总部在法国成本较低,但也达到了7400万美元。

(3)依靠掌控的报刊、电影、电视及衍生品售卖等资源,实现多元化经营,获取极大的利润。除电影票房收入之外,还有许多长线窗口期收入,能够最大化电影的盈利能力。

(4)把大量中低档次的动画制作及衍生品开发制作、生产外包给其他地区,提高自身的利润率水平。

//

全民取向的受众群体

//

美国动画电影基本上属于阖家欢乐、老少咸宜的类型。不同于中国早期动画,美国动画,无论是TV还是电影,乃至于漫改电影,例如《蜘蛛侠》、《超人》等,都受到成人和儿童的广泛喜爱。甚至,近年来,我们发现美国动画电影存在向成年人审美倾斜的苗头。

2018年上映的《超人总动员2》在延续第一部的内核之外,加入了女性、家庭关系、政治隐喻等话题,其中家庭劳动也戳中了许多中年人的痛点,同时也迎合了当下女权主义的浪潮。虽然,这仍是一部适合全家观看的动画电影,但是这些隐喻和深层次的含义绝不是面向儿童观众的。当然,也有不适合儿童观看的动画电影。比如赚足观众眼泪的由迪士尼和皮克斯联合出品的《寻梦环游记》。其中不仅有墨西哥骷髅文化,电影也从成人角度出发,探讨亲情与死亡。这显然不是适合儿童观看的动画电影。

但是,目前美国完全成人向的动画电影其实也是不多见的。我们几乎看不到充斥着政治、暴力、性爱的动画电影。但是,我们不得不承认,仅有的几部成人向动画电影,叫好又叫座。比如说2007年上映的《辛普森一家大电影》,投入7500万美金,票房5.2亿美金。1999年的《南方公园剧场版》成本2100万美元,票房8300万美元。

//

美式主题的进阶之路

//

美国动画电影着重娱乐和影音效果,整体呈现出一种轻松、愉悦的状态。在这种氛围下,也步步紧扣时代的主题。历经各个时期的发展,美国动画电影的主要特征有:歌舞剧结构方式、搞笑人物贯穿始终、“大团圆”结局。

在美国动画电影发展的初期,美国的动画片的主旋律就是搞笑、幽默,重动作轻故事。往往是虚构一个场景,然后让主人公展现出种种滑稽的动作和尴尬的局面。1907年美国第一部动画影片《一张滑稽面孔的幽默姿态》就是这种动画电影的典型代表作。更为耳熟能详的1929年的《大力水手》,也是以诙谐的动作、夸张的表情和搞笑轻松的剧情在当时产生了极大的影响力。从迪士尼早期作品《米老鼠》中也不难看出,滑稽、搞笑是该时期的主旋律,当时的动画剧中频添笑料与滑稽动作,对于剧情和语言倒不是特别重视。

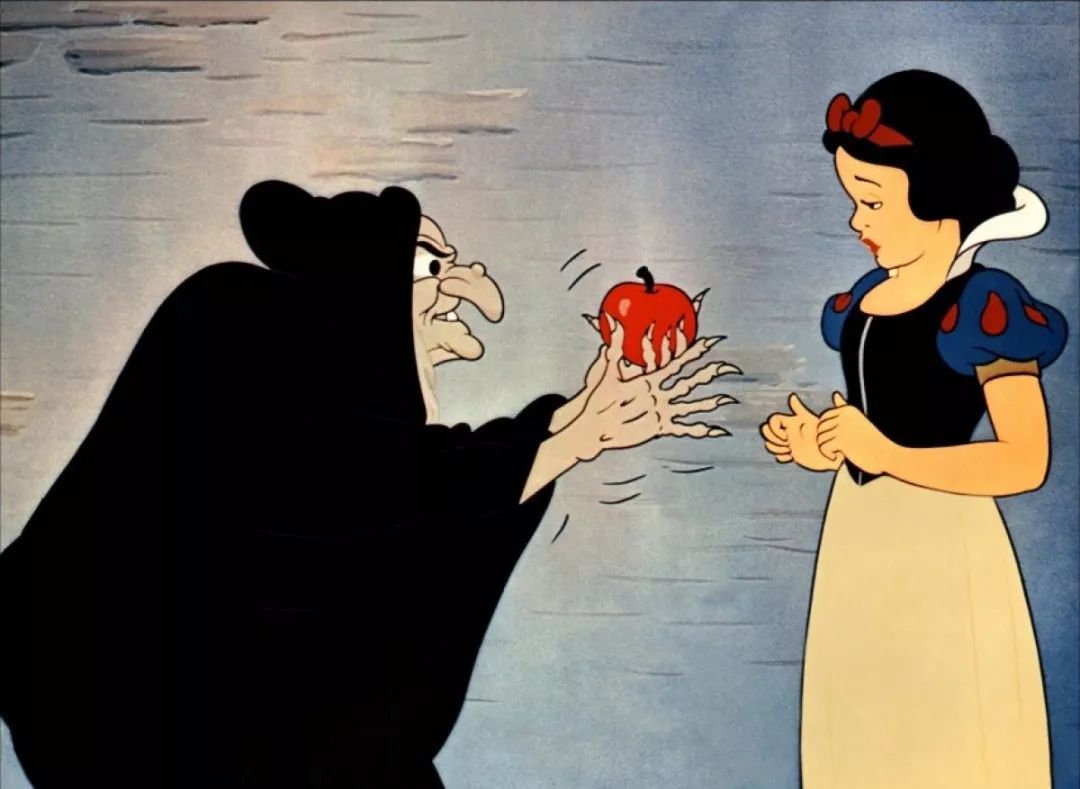

1937年至1988年,美国动画电影高速发展的黄金50年中,动画电影主要以戏剧效果突出的童话片为主。此阶段动画电影的特征是剧情主要以动画故事为主。这一时期,故事人物正邪分明,最终结果是正义的一方获胜,且正反派形象塑造反差巨大,因此脸谱化现象比较严重。这一时期,对人物的性格塑造还比较刻板单一,比如说公主一定是完美小姐,甚至有傻白甜的嫌疑。

20世纪90年代后,美国动画电影业开始出现多元化的倾向。以童话故事为主要题材的动画电影局面逐步改变。动画电影制作方开始推出一些个性鲜明,符合社会特征的人物和形象。很多动画电影的主人公逐步换成了有各种缺点的普通人,或者形象并不好看的另类。比如《怪物史莱克》的主人公就是一个相貌丑陋的绿色怪物形象。不仅如此,三维技术的应用也使动画电影的视觉效果进入了新纪元。

除了表现在制作形式上,动画电影也开始探索立意的深度。比如2008年上映的《机器人总动员》,辛辣地讽刺了工业社会人类生活方式的浮躁和对环境的肆意破坏。近期,动画电影对于女性角色的塑造也在发生改变,早期白雪公主式的傻白甜完美女性到现在强调新女性人设。比如说2012年的《勇敢传说》,女主拒绝了家族的逼婚,参与相亲的王子被塑造成歪瓜裂枣一般的存在。在《冰雪奇缘》的主角是两位公主,王子则被设定成了唯一的反派。迪士尼第一部以中国为背景的动画片《花木兰》,则在强调性别平等。诸如此类的电影,近年来还有很多。《无敌破坏王2》中迪士尼公主集体吐槽大会,也在相当长时间被观众津津乐道。

//

科技对动画电影的影响

//

动画从诞生之初就依托于科技的存在与发展,从黑白到彩色,从无声到有声,从二维到三维,新技术的不断出现为动画片提供了更为丰富的创作手段。而视觉效果的展现是当代动画电影所追逐的核心之一。其中,CG-计算机生成图像技术的发展,对动画电影乃至科幻片的发展都起到了极大的推动作用。

说到CG,不得不提到皮克斯在1995年推出的《玩具总动员》,也宣告了北美动画CG时代的到来。CG技术与影视艺术的融合,大概分为两种类型:实拍加CG合成影片和全CG影片。

对于实拍加CG合成的影片,首先,CG技术制作虚拟现实的场景。比如在蓝绿背景的摄影棚里,导演用摄像机把真人演员的表现拍摄下来,背景则通过CG概念艺术家设计并绘制或制作出来,再合成出最终的镜头效果,这是现今电影制作中最为常用的真人实拍加CG背景合成的制作技术。再次,CG技术制作虚拟角色,或是虚拟演员。比如说,《奇幻森林》中除了毛克利之外,其他全部为虚拟角色。《阿丽塔》中女主阿丽塔简单来讲则是通过动作捕捉以及CG技术的结合构建出来的。

全CG影片方面,拿皮克斯动画工作室来说,它在1995年制作出的第一部计算机做出的动画片《玩具总动员》,是世界上第一部完全使用CG制作的三维动画片。它通过电脑的运算能力来模拟现实环境,运用建模、渲染等一系列科技手段形成立体而真实的影像。

2009年上映的《阿凡达》几乎彻底抛弃了实景拍摄,不再将CG技术作为实景拍摄的内容补充,而是把渲染合成作为拍摄技术来使用。其中涉及到的动作捕捉技术也进阶到了表情捕捉的新高度。通过技术进步,该片动作捕捉角色的面部所呈现的,不再是刻板僵硬的“死眼效果”,而是完全与真人无异的效果。

除了在视觉效果中的贡献以外,CG技术完全介入动画电影的制作之后,全CG的三维动画片制作流程是由相互渗透的几大技术环节组成。其中包括:建模、材质、灯光、动画、特效、渲染、合成等。以皮克斯动画工作室制作的《怪物公司》为例,全CG动画影片的制作流程是这样的:首先根据创作的故事所写成的文档描绘出故事版,然后进行配音并编辑制作出草图版的视频校审片,即动态故事板。导演和主创人员确定动态故事板之后,艺术部门开始创作影片的视觉形象和整体感觉。接着就是塑造三维模型;进行镜头布局并制作镜头中的动画;为虚拟角色和场景道具物品添加材质和灯光效果;渲染合成各个镜头动画;最后加声音特效和视觉特效并剪辑 完成最终影片。

另外,非常值得注意的是VR技术在动画电影拍摄中的应用。今年上映的《狮子王》便是CG+VR的产物。制作团队搭建了一个多人VR大空间的游戏场景。扮演野兽的演员在大型绿幕摄影棚中,穿上制服模拟接受动作。

VR给电影拍摄最大好处之一就是运镜。导演可以自由地在虚拟场景中挑选拍摄场景,不受现实地形的影响。此外,VR拍摄也可以减少在真实环境拍摄过程中的意外事件,比如最适合动物打斗的场景、光照、更合适的日落等。一旦拍摄不理想若要重拍会带来巨大的成本投入。

//

中国动画发展简史

//

我国动画电影的起步较晚、影响较弱,所以此处简述了中国动画的整体发展简史。

1922年-1945年是中国动画发展的萌芽和探索时期。1924年出品的《狗请客》、《过年》,是中国最早的动画片,但是在当时,并未产生巨大的反响。

1946年-1956年,是中国动画片的稳定发展时期。这一时期的动画片在题材上用童话的故事服务于少年儿童,拍摄了《小猫钓鱼》(1952年)等影片;在风格上开始了踏上与民族、传统艺术相结合的道路,例如木偶片《神笔》(1955年);技术上,开始出现了彩色动画片。

1957年-1965年,是中国动画片第一个繁荣时期。出品了无数经典之作的上海美术电影制片厂在1957年成立了。这一时期,中国动画形成了被世界公认的学派,不少影片在国际电影节获奖。这一时期,拍摄题材也开始丰富起来,像《大闹天宫》(上下集,1961、1964年)、折纸片《聪明的鸭子》(1960年)、水墨动画《小蝌蚪找妈妈》(1961年)。

1966年-1976年,文化大革命期间,在1967年-1971年间,处于停摆状态。在1972年开始的影片,多数以描写革命战争、阶级斗争为主。

从1978年底开始,中国动画片进入了20世纪最繁荣的时代。这一时期涌现了非常多优秀的动画片,例如《哪吒闹海》(1979年)、《黑猫警长》(1984-1987年)、《阿凡提的故事》(1981-1988年)、《宝莲灯》(1999年)、《舒克和贝塔》(1989-1992年)、《蓝皮鼠与大脸猫》(1993-1994年)、《大头儿子和小头爸爸》(1995年)、《西游记》(1999年)等等。这一时期,中国历史悠久的绘画、雕塑、建筑、服饰,甚至于戏曲、民乐、剪纸、皮影、年画,与动画片的结合,以及强调思想性的内容,使得这一时期的中国动画片形成了独特的艺术风格,因而广受世界动画的好评。从20世纪90年开始,中国动画片走上了有别传统的道路,数字生产手段大量介入。1995年起,动画片的放映也不再是统购统销的计划经济政策,开始走向市场化。90年代以后的国产动画片开始向大型化、连续化、系列化的方向发展。

进入21世纪以后,中国的动画公司、生产企业和动画片产量持续增长。2001年-2002年,有一批动画电影短片问世,如《回想》、《谁的丈夫离得最远》、《黑猫》、《射线》等。然后,随着电脑动画和网络媒体动画的发展,电视系列片《蓝猫淘气3000问》全部由电脑完成制作。也是从这一时期开始,动画教育开始了迅猛发展,到2002年底,已经有超过70所高等院校开设动画专业,在校学生约5000人。可能是因为急于探索,也可能是开始专注于低幼龄儿童,这一时期中国的动画的艺术性出现断崖式下跌。在制作上开始出现剧情低幼、制作敷衍、创意抄袭等问题。以至于现在,虽然时不时有人高喊国漫崛起,但是从艺术性、可看性上来看依旧是刚刚起步的状态。

//

我国动画受众

//

目前,我国动画本身和受众都处于低幼阶段。但其实,纵观中国动画发展的历史,中国动画在发展初期是不低幼的。1941年由万氏兄弟出品的亚洲第一部动画长片《铁扇公主》中甚至有走光的画面。可想而知,早期中国动画制作人的创作是相当自由的。也正是这个时期,中国动画启迪了许多日本现代动画大师,譬如手冢治虫和宫崎骏。

后来因为资金短缺、人才短缺、政治干预等原因,2000年以前出品的动画开始出现画风低龄化的现象。但是这一时期的动画的内容仍然不低幼。经典时期的中国动画电影也曾屡屡斩获国际大奖。当然,我们无法忽略这一时期的动画的软肋:取材于历史故事、人物性格单一、大量教育性内容。

进入2000年以后,中国动画开始进入彻头彻尾的低幼和红色题材阶段。但是值得庆幸的是,2008年上映的《风云决》虽然票房扑街,但是硬生生的扳回了国产动画常年低幼的情况。之后,《秦时明月》、《大圣归来》、《十万个冷笑话》的出现,让我们坚信中国动画电影终有一天能走出低幼,走向更深远的立意,更广大的市场。

//

国漫崛起征途漫长

//

现阶段,美国动画电影对计算机技术的追求和对场面特效的营造以及对文化深度的追逐是其主要目标。从《玩具总动员》开始,我们现在已经很难在美国看到画面不精细、特效不突出的影片了。

而说到观众缘这一点,美国动画电影之所以在各个阶段均受到观众喜爱和追捧,除了其先进的制作团队之外,对时代脉搏的掌握,迎合了大众的审美潮流。无论是动画电影还是普通电影,时刻以观众的审美和喜好为出发点才可取得成功,毕竟娱乐是群众性的娱乐,观众是普通的大众。美国动画电影并非只是追求艺术,对商业利润的渴求,使得美国动画业制作团队,花费大量的人力、物力去挖掘普通大众的喜好,以期让观众得以在影院彻底释放自己的感情。它们所反映的主题越发地符合现代人思想和生活方式的精髓。单单就从其主题与时俱进这一点,美国动画电影业一直领先于其他各国也不足为奇。

而对于经历过漫长的低幼取向动画的中国动画电影观众,对于中国动画电影的崛起的迫切的渴望,一直高涨。所以,每当有精彩制作呈现的时候,观众便会高呼国漫崛起。其实,通过和美国动画电影对比来看,国漫还有很长的道路要走。首先,稳定的高质量作品产出。像前文提到的,美国现如今7大工作室,每年平均有6-10部精品出品。而我们的产量明显要低得多,也不稳定得多。其次,在技术方面,相信国漫现在还有漫长的探索期。至少现在看来,还处于摸索和技术累积阶段。最后,对于内容升华和立意提炼,我们相信会越来越深刻,至少我们从《哪吒》中已经看到了希望。虽然路途遥远,但是我们相信国漫真正的崛起,指日可待。

扫一扫下载订阅号助手,用手机发文章

扫一扫下载订阅号助手,用手机发文章

朋友会在“发现-看一看”看到你“在看”的内容