Transformer各层网络结构详解!

作者 | mantch

编辑 | Camel

本文为 AI 研习社社区用户 @mantch 的博客内容,欢迎扫描底部社区名片访问 @mantch的主页,查看更多内容。

《Attention Is All You Need》是一篇Google提出的将Attention思想发挥到极致的论文。

https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf

这篇论文中提出一个全新的模型,叫 Transformer,抛弃了以往深度学习任务里面使用到的 CNN 和 RNN。目前大热的Bert就是基于Transformer构建的,这个模型广泛应用于NLP领域,例如机器翻译,问答系统,文本摘要和语音识别等等方向。

2.1 总体结构

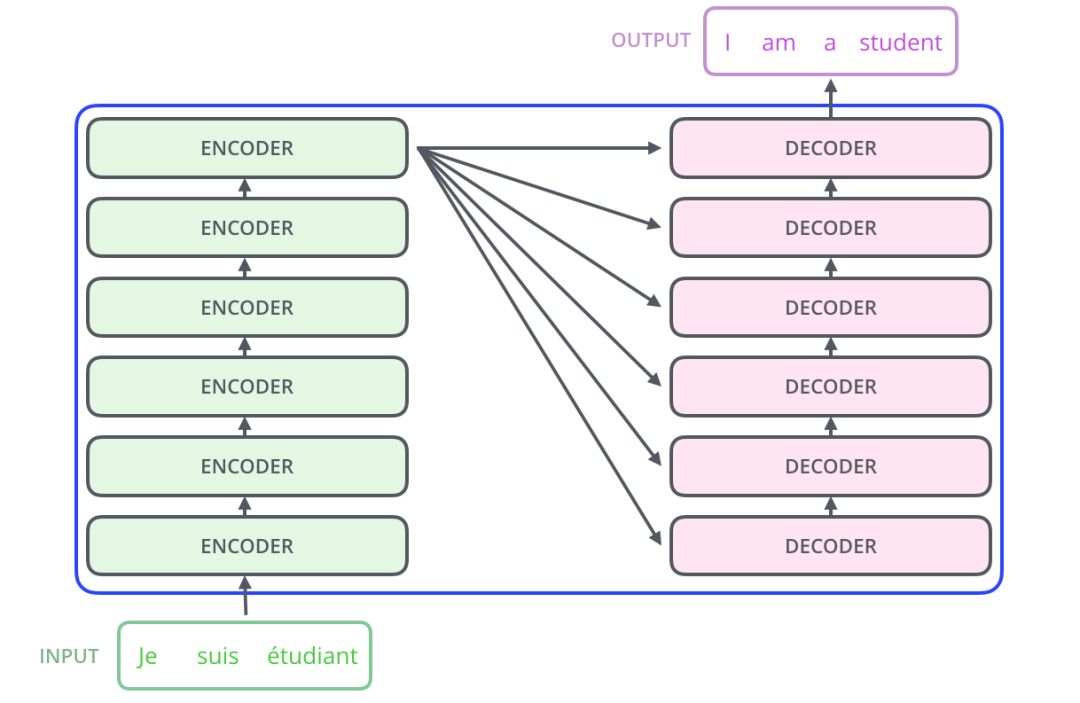

Transformer的结构和Attention模型一样,Transformer模型中也采用了 encoer-decoder 架构。但其结构相比于Attention更加复杂,论文中encoder层由6个encoder堆叠在一起,decoder层也一样。

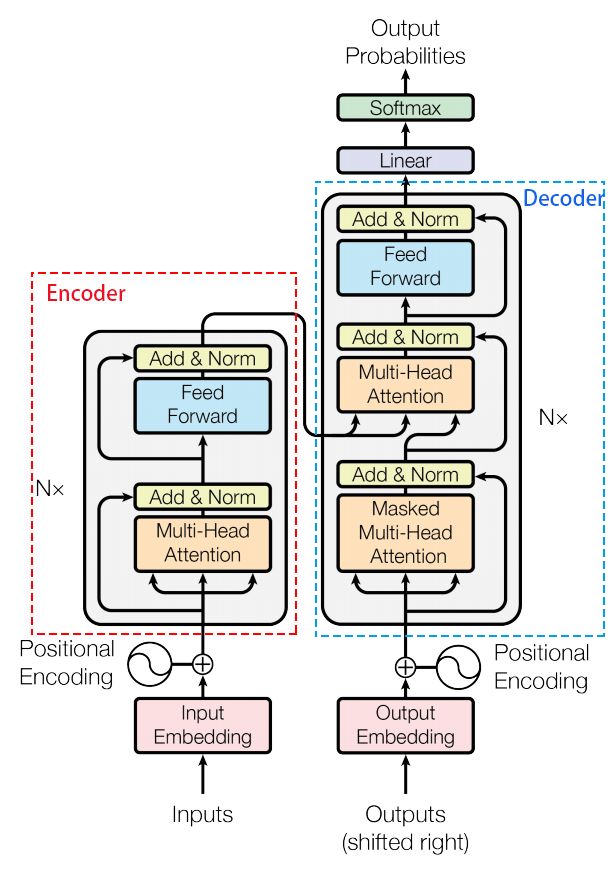

每一个encoder和decoder的内部结构如下图:

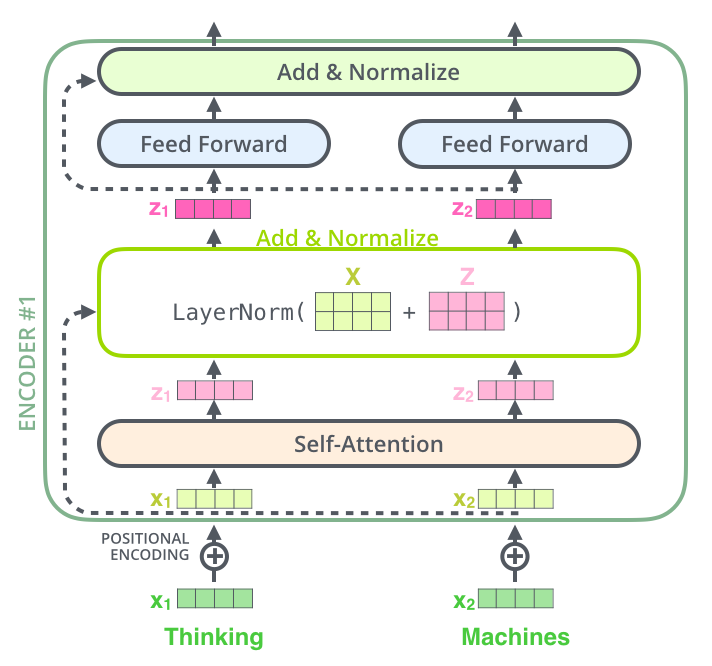

encoder,包含两层,一个self-attention层和一个前馈神经网络,self-attention能帮助当前节点不仅仅只关注当前的词,从而能获取到上下文的语义。 decoder也包含encoder提到的两层网络,但是在这两层中间还有一层attention层,帮助当前节点获取到当前需要关注的重点内容。

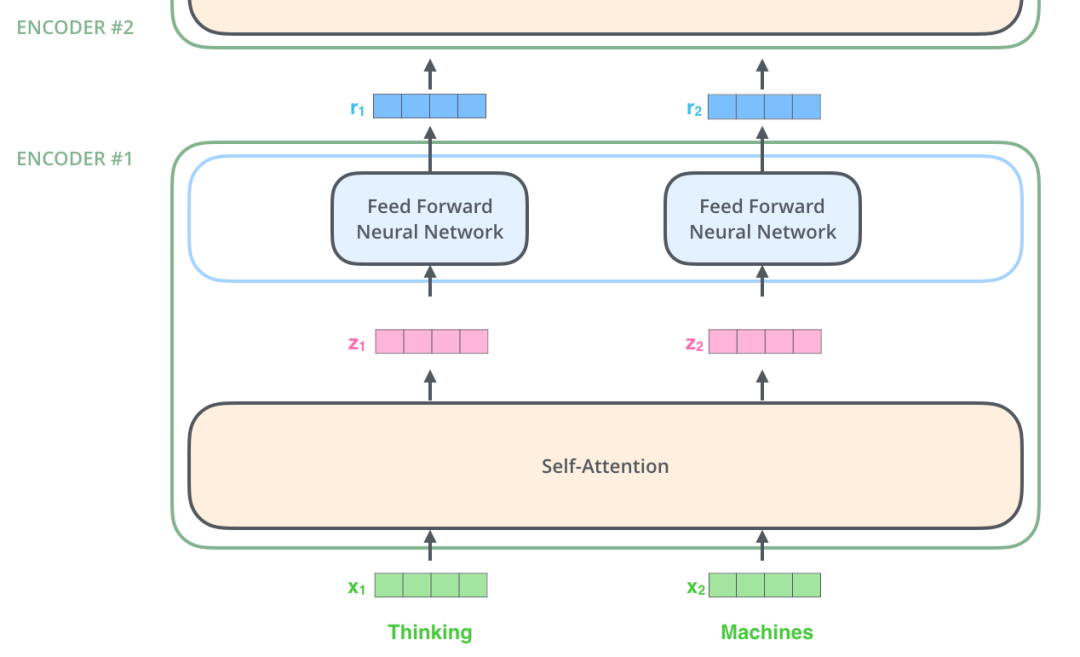

2.2 Encoder层结构

首先,模型需要对输入的数据进行一个embedding操作,也可以理解为类似w2c的操作,enmbedding结束之后,输入到encoder层,self-attention处理完数据后把数据送给前馈神经网络,前馈神经网络的计算可以并行,得到的输出会输入到下一个encoder。

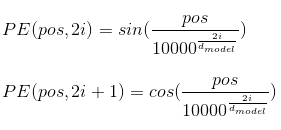

2.2.1 Positional Encoding

transformer模型中缺少一种解释输入序列中单词顺序的方法,它跟序列模型还不不一样。为了处理这个问题,transformer给encoder层和decoder层的输入添加了一个额外的向量Positional Encoding,维度和embedding的维度一样,这个向量采用了一种很独特的方法来让模型学习到这个值,这个向量能决定当前词的位置,或者说在一个句子中不同的词之间的距离。这个位置向量的具体计算方法有很多种,论文中的计算方法如下:

其中pos是指当前词在句子中的位置,i是指向量中每个值的index,可以看出,在偶数位置,使用正弦编码,在奇数位置,使用余弦编码。

最后把这个Positional Encoding与embedding的值相加,作为输入送到下一层。

2.2.2 Self-Attention

接下来我们详细看一下self-attention,其思想和attention类似,但是self-attention是Transformer用来将其他相关单词的“理解”转换成我们正在处理的单词的一种思路,我们看个例子:

The animal didn’t cross the street because it was too tired

这里的 it 到底代表的是 animal 还是 street 呢,对于我们来说能很简单的判断出来,但是对于机器来说,是很难判断的,self-attention就能够让机器把 it 和 animal 联系起来,接下来我们看下详细的处理过程。

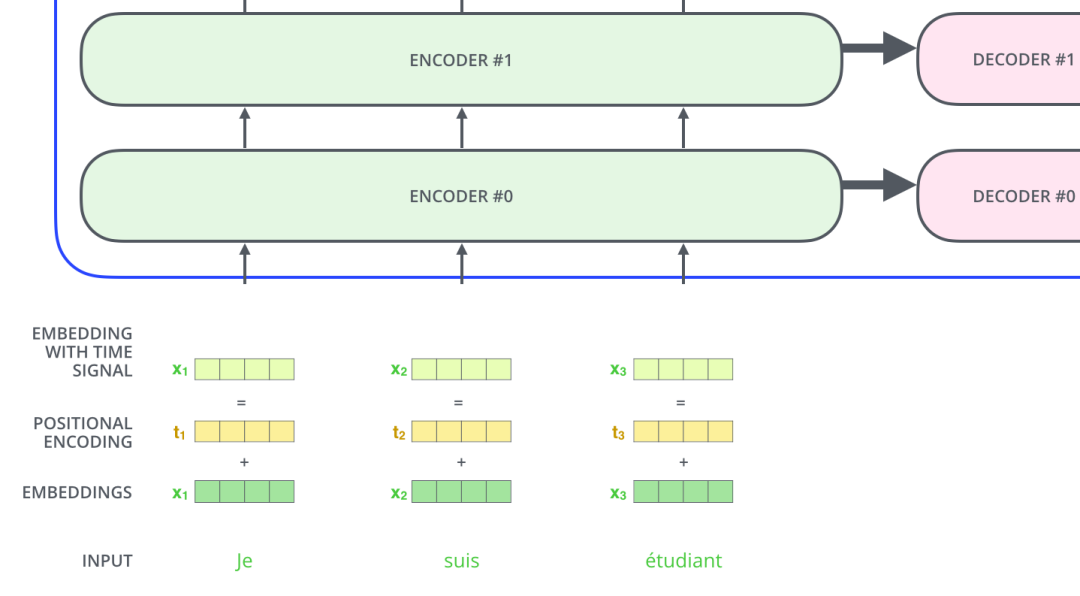

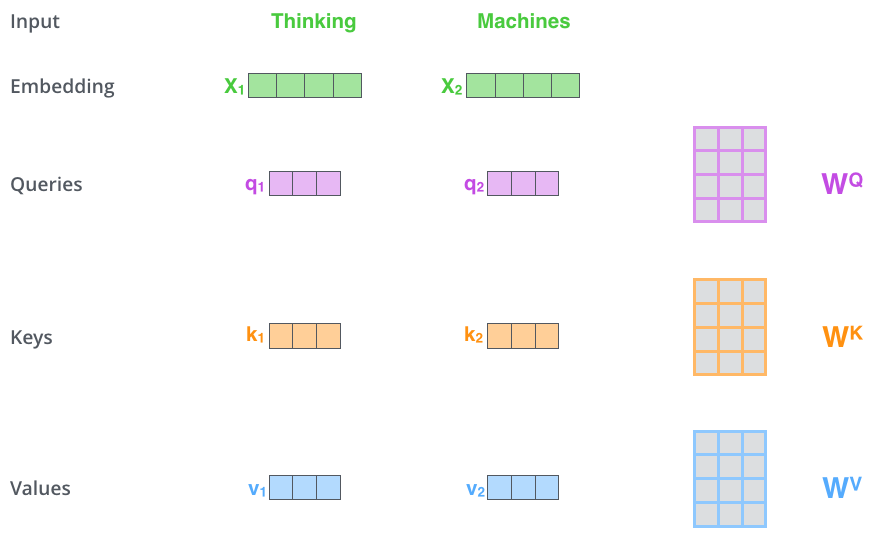

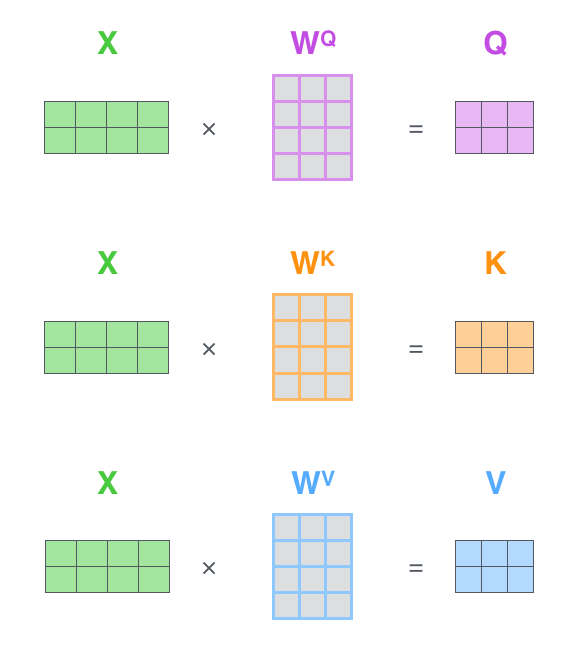

首先,self-attention会计算出三个新的向量,在论文中,向量的维度是512维,我们把这三个向量分别称为Query、Key、Value,这三个向量是用embedding向量与一个矩阵相乘得到的结果,这个矩阵是随机初始化的,维度为(64,512)注意第二个维度需要和embedding的维度一样,其值在BP的过程中会一直进行更新,得到的这三个向量的维度是64。

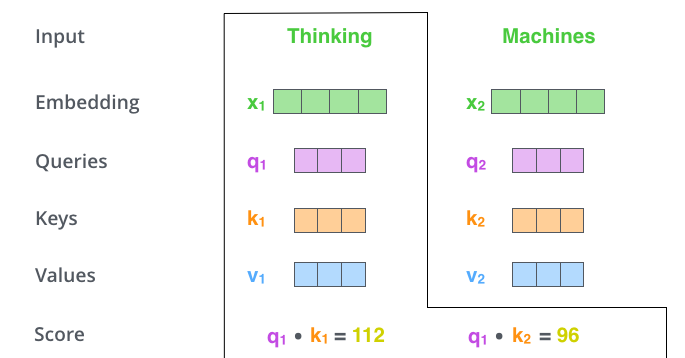

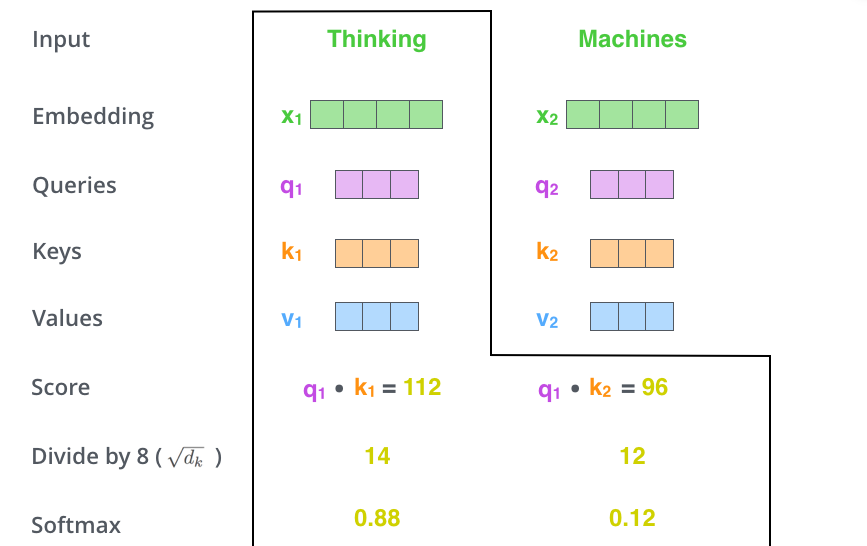

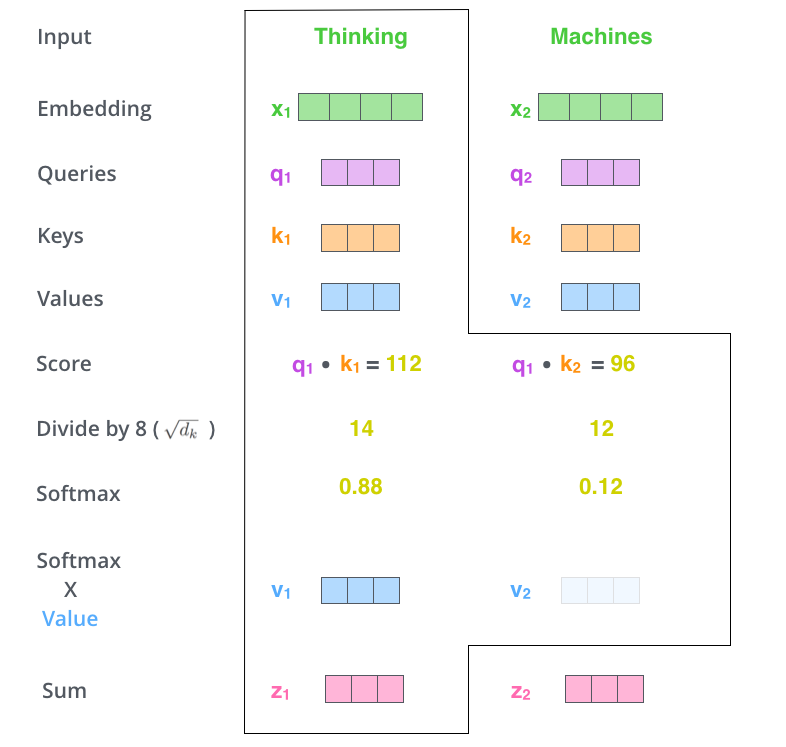

计算self-attention的分数值,该分数值决定了当我们在某个位置encode一个词时,对输入句子的其他部分的关注程度。这个分数值的计算方法是Query与Key做点成,以下图为例,首先我们需要针对Thinking这个词,计算出其他词对于该词的一个分数值,首先是针对于自己本身即q1·k1,然后是针对于第二个词即q1·k2。

接下来,把点成的结果除以一个常数,这里我们除以8,这个值一般是采用上文提到的矩阵的第一个维度的开方即64的开方8,当然也可以选择其他的值,然后把得到的结果做一个softmax的计算。得到的结果即是每个词对于当前位置的词的相关性大小,当然,当前位置的词相关性肯定会会很大。

下一步就是把Value和softmax得到的值进行相乘,并相加,得到的结果即是self-attetion在当前节点的值。

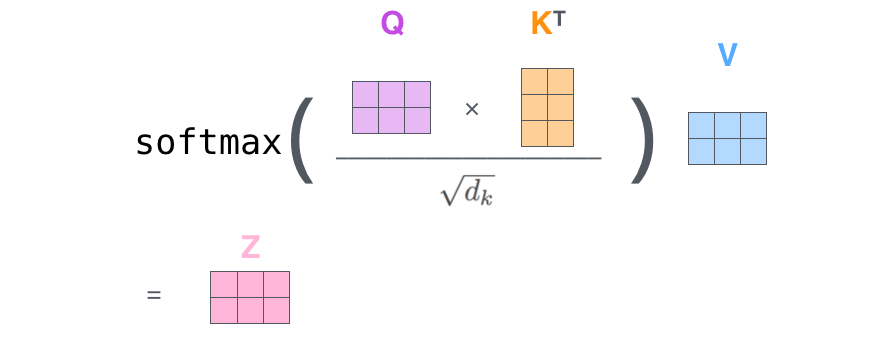

在实际的应用场景,为了提高计算速度,我们采用的是矩阵的方式,直接计算出Query, Key, Value的矩阵,然后把embedding的值与三个矩阵直接相乘,把得到的新矩阵 Q 与 K 相乘,乘以一个常数,做softmax操作,最后乘上 V 矩阵。

这种通过 query 和 key 的相似性程度来确定 value 的权重分布的方法被称为scaled dot-product attention。

2.2.3 Multi-Headed Attention

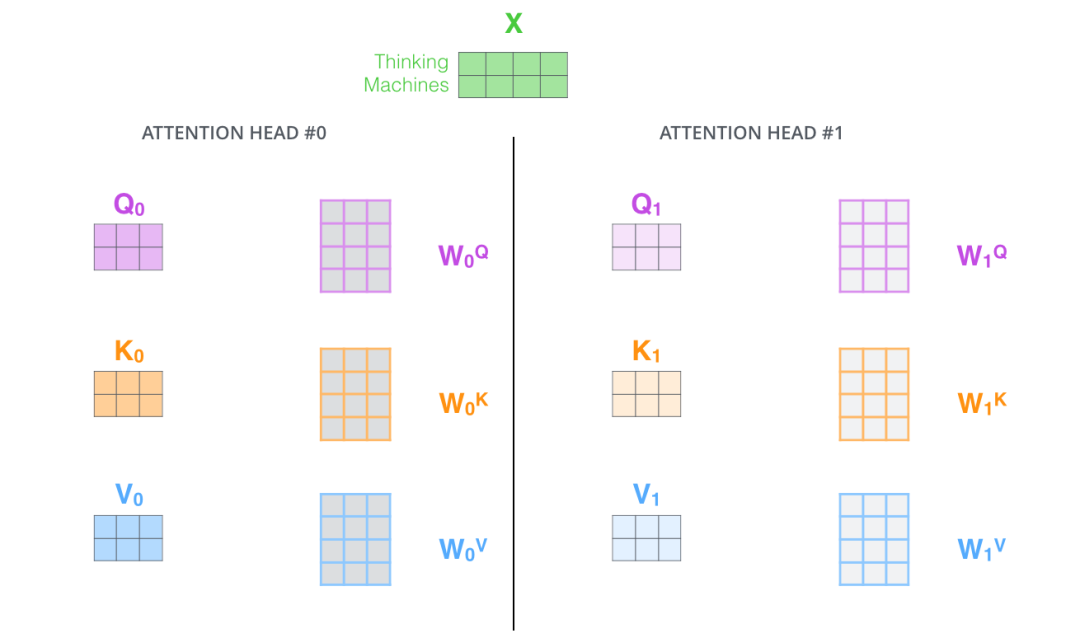

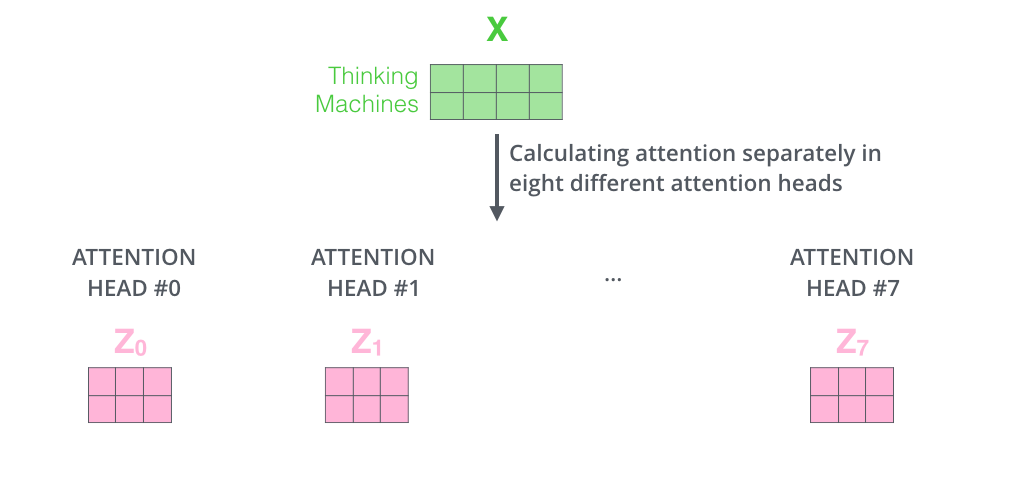

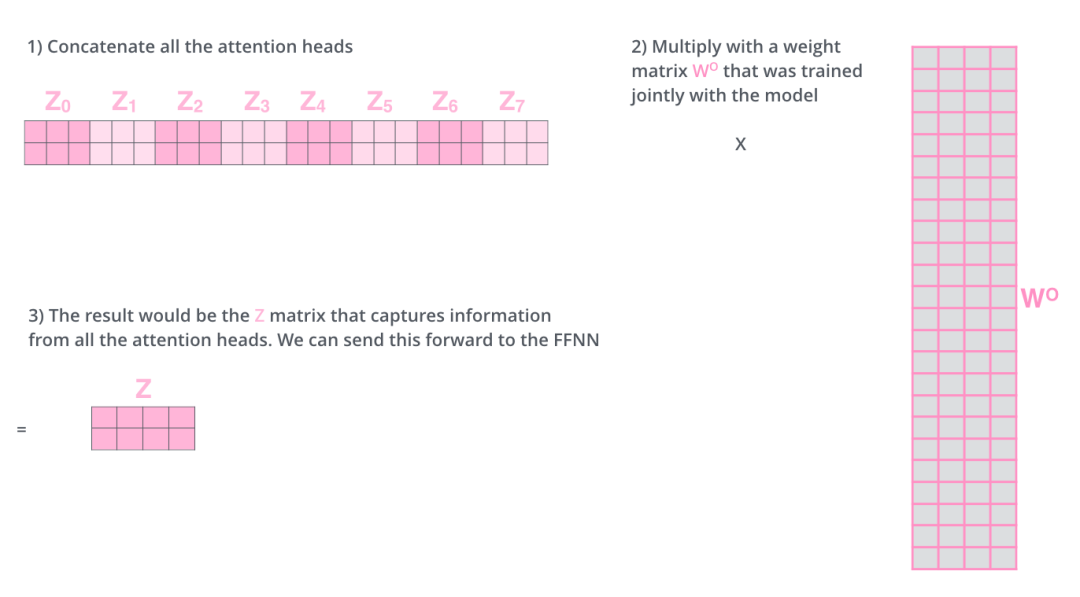

这篇论文更牛逼的地方是给self-attention加入了另外一个机制,被称为“multi-headed” attention,该机制理解起来很简单,就是说不仅仅只初始化一组Q、K、V的矩阵,而是初始化多组,tranformer是使用了8组,所以最后得到的结果是8个矩阵。

2.2.4 Layer normalization

在transformer中,每一个子层(self-attetion,Feed Forward Neural Network)之后都会接一个残缺模块,并且有一个Layer normalization。

Normalization有很多种,但是它们都有一个共同的目的,那就是把输入转化成均值为0方差为1的数据。我们在把数据送入激活函数之前进行normalization(归一化),因为我们不希望输入数据落在激活函数的饱和区。

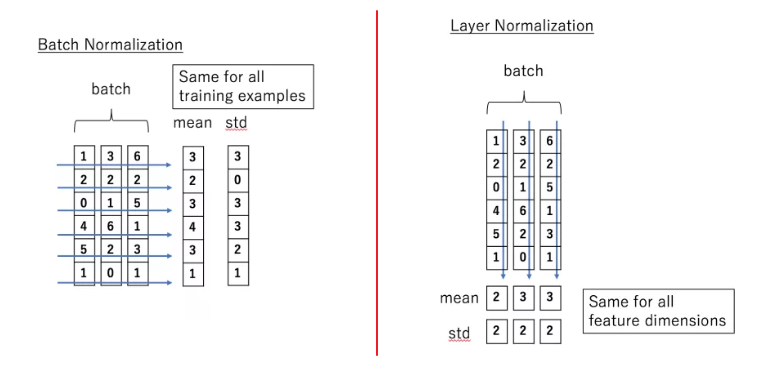

BN的主要思想就是:在每一层的每一批数据上进行归一化。我们可能会对输入数据进行归一化,但是经过该网络层的作用后,我们的数据已经不再是归一化的了。随着这种情况的发展,数据的偏差越来越大,我的反向传播需要考虑到这些大的偏差,这就迫使我们只能使用较小的学习率来防止梯度消失或者梯度爆炸。BN的具体做法就是对每一小批数据,在批这个方向上做归一化。

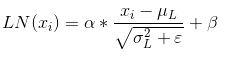

它也是归一化数据的一种方式,不过LN 是在每一个样本上计算均值和方差,而不是BN那种在批方向计算均值和方差!公式如下:

2.2.5 Feed Forward Neural Network

2.3 Decoder层结构

2.3.1 masked mutil-head attetion

padding mask 什么是 padding mask 呢?因为每个批次输入序列长度是不一样的也就是说,我们要对输入序列进行对齐。具体来说,就是给在较短的序列后面填充 0。但是如果输入的序列太长,则是截取左边的内容,把多余的直接舍弃。因为这些填充的位置,其实是没什么意义的,所以我们的attention机制不应该把注意力放在这些位置上,所以我们需要进行一些处理。 具体的做法是,把这些位置的值加上一个非常大的负数(负无穷),这样的话,经过 softmax,这些位置的概率就会接近0! 而我们的 padding mask 实际上是一个张量,每个值都是一个Boolean,值为 false 的地方就是我们要进行处理的地方。 Sequence mask 文章前面也提到,sequence mask 是为了使得 decoder 不能看见未来的信息。也就是对于一个序列,在 time_step 为 t 的时刻,我们的解码输出应该只能依赖于 t 时刻之前的输出,而不能依赖 t 之后的输出。因此我们需要想一个办法,把 t 之后的信息给隐藏起来。 那么具体怎么做呢?也很简单:产生一个上三角矩阵,上三角的值全为0。把这个矩阵作用在每一个序列上,就可以达到我们的目的。

对于 decoder 的 self-attention,里面使用到的 scaled dot-product attention,同时需要padding mask 和 sequence mask 作为 attn_mask,具体实现就是两个mask相加作为attn_mask。 其他情况,attn_mask 一律等于 padding mask。

2.3.2 Output层

2.4 动态流程图

原论文中说到进行Multi-head Attention的原因是将模型分为多个头,形成多个子空间,可以让模型去关注不同方面的信息,最后再将各个方面的信息综合起来。其实直观上也可以想到,如果自己设计这样的一个模型,必然也不会只做一次attention,多次attention综合的结果至少能够起到增强模型的作用,也可以类比CNN中同时使用多个卷积核的作用,直观上讲,多头的注意力有助于网络捕捉到更丰富的特征/信息。

RNN系列的模型,并行计算能力很差。RNN并行计算的问题就出在这里,因为 T 时刻的计算依赖 T-1 时刻的隐层计算结果,而 T-1 时刻的计算依赖 T-2 时刻的隐层计算结果,如此下去就形成了所谓的序列依赖关系。

Transformer的特征抽取能力比RNN系列的模型要好。 具体实验对比可以参考:放弃幻想,全面拥抱Transformer:自然语言处理三大特征抽取器(CNN/RNN/TF)比较 但是值得注意的是,并不是说Transformer就能够完全替代RNN系列的模型了,任何模型都有其适用范围,同样的,RNN系列模型在很多任务上还是首选,熟悉各种模型的内部原理,知其然且知其所以然,才能遇到新任务时,快速分析这时候该用什么样的模型,该怎么做好。

seq2seq缺点:这里用代替这个词略显不妥当,seq2seq虽已老,但始终还是有其用武之地,seq2seq最大的问题在于将Encoder端的所有信息压缩到一个固定长度的向量中,并将其作为Decoder端首个隐藏状态的输入,来预测Decoder端第一个单词(token)的隐藏状态。在输入序列比较长的时候,这样做显然会损失Encoder端的很多信息,而且这样一股脑的把该固定向量送入Decoder端,Decoder端不能够关注到其想要关注的信息。

地址:https://github.com/Kyubyong/transformer

Transformer模型详解(https://blog.csdn.net/u012526436/article/details/86295971)

图解Transformer(完整版)(https://blog.csdn.net/longxinchen_ml/article/details/86533005) 关于Transformer的若干问题整理记录(https://www.nowcoder.com/discuss/258321)

*封面图来源:https://neronet-academy.com/wp-content/uploads/COC-NLP-Reframing.jpg

扫一扫下载订阅号助手,用手机发文章

扫一扫下载订阅号助手,用手机发文章

朋友会在“发现-看一看”看到你“在看”的内容