从《双子杀手》,看CG技术的应用 | 未来科技

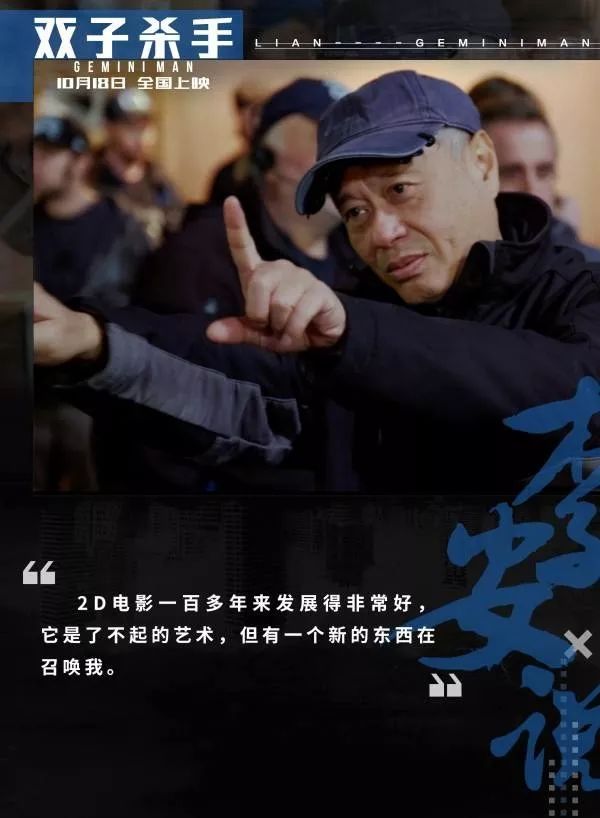

《双子杀手》从票房上看,对于佳作频频的李安而言已经可以称之为“败笔”;在“娱乐派”影评消极声四起之时,“技术派”的评论却异常兴奋,不少评论都将这部影片誉为电影技术的又一次革命。他们毫不避讳地指出:“《双子杀手》打破了李安的差片记录,却达到了电影科技的最高水平”,并将其与首部3D电影《阿凡达》齐名。有评论甚至表示:电影技术让《双子杀手》占到了票价与硬件的制高点。

除了3D、4K、120帧的再一次大放异彩外,电影史上的第一次荧幕CG“造人”,让人们惊呼:李安真的“很疯狂”。而此次《双子杀手》上映之后,李安已经彻底成为了一个不仅限于“3D技术革命”的践行者,而是升级成为了一个“电影技术革命的开拓者”:他的“纯3D思维”得到了进一步的衍生,让非动画的真实人物角色构造也纳入到了3D视觉效果中,为我们带来了真人电影中的第一个完全依靠技术制造出来的人物角色。好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默甚至表示:《双子杀手》所能引起的技术革命,重要性不亚于电影从黑白时代到彩色时代的转变。

CG人:“我是怎么被制造出来的?”

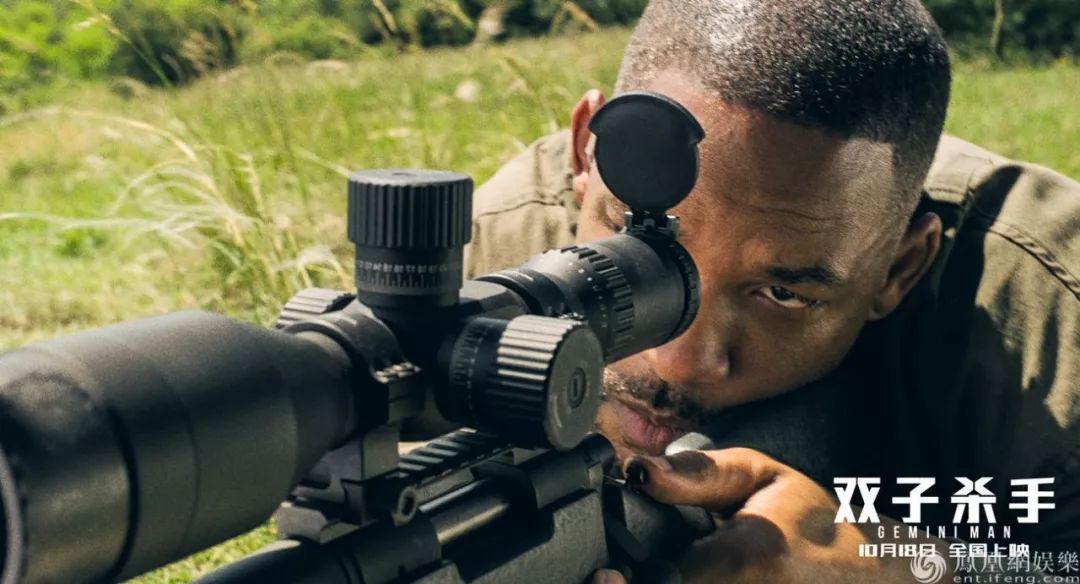

让我们再回到《双子杀手》这部影片本身。在哥伦比亚街头的这段在后世看来或许具有“革命性价值”的枪战戏中,当年轻版的“威尔·史密斯”——“Junior”在布满加勒比沧桑气息的围墙边露头的那一刻,真给人一种错觉:这是一部“父子齐上阵”的大片?

本片主演威尔·史密斯(右)与CG全特效打造的“年轻版威尔·史密斯”——Junior

科普时间

与一般的换头特效不同,当威尔·史密斯的角色出现在镜头中的时候,Junior就必须是动捕的数字化角色,而非“替身”。动捕时,会在威尔·史密斯脸上设置精确的跟踪点:头部佩戴红外摄像机装置(HMC),背后衣服下面隐藏的小型电池为这个装置提供电量,透过服装能看到他背心上离散的红外光点,用来跟踪他的身体。动捕过程采用了同时捕捉面部和身体的方式(包括肩膀在内),能非常完美地跟踪头部,使之和肩膀匹配到一起。

可以说,正是这个Junior的存在,才让《双子杀手》在剧情如此老掉牙乃至有点糟糕的情况下依然能获得还不算太“谷底“的评分,也再次让人感受到了科技创造的魅力;有评论直接就表示:“李安这次选择了一个保守平淡类型的题材,其实是为了给技术革新做骨骼支撑。”

CG相关技术的商业应用

CG技术的初步商业应用其实已经不是新闻。早在2017年,国内某科创企业就推出了一款基于CG动作捕捉技术的“工业仿真培训”软件,通过手机等移动设备的影像输入即可实现人体肢体动作的跟踪。使得肢体动作捕捉科技被应用到了更多领域。像大众生活息息相关的体育训练、医疗康复、教育培训等。但这类软件其实只是通过将捕捉后的人类动作置于一个虚拟仿真环境中,依然没有跳出AR的范畴。

而这次《双子杀手》是彻底通过CG技术“凭空”造了一个“真人”;或许,在商业领域中对于人类的动作捕捉应用由于各种层面的不成熟还不能成为现实,但是,针对物体进行“凭空制造”的CG技术商业落地却已经问世,例如CG虚拟摄像技术在汽车行业中的应用。

早在2015年,汽车CG技术就第一次在广州车展上亮相;通过CG技术建模,能将真实的汽车及其性能制作成数字化的动态实体汽车形象,用最快捷、最方便、最直观的手段展示给消费者,并且,还可以将汽车制造时产生的数据最直接地展现在消费者眼前。

CG技术打造汽车概念短片(转载自BITONE官方网站,版权归BITONE所有)

汽车CG技术也被越来越多地运用在了主机厂的广告中,一汽红旗、奥迪、一汽马自达、雪佛兰等品牌都先后推出了属于自己的CG广告;这种广告在制作过程中,会使用CG技术按照真实的汽车性能数据“凭空”打造出了一辆CG“汽车”,并让其在真实或仿真的场景中完成各种状态和动作;汽车厂商再也无需用真车来拍摄一系列高难度汽车动作视频,大大降低了拍摄风险和长远拍摄成本。

推荐阅读

2019-10-11

2019-10-01

2019-09-21

扫一扫下载订阅号助手,用手机发文章

扫一扫下载订阅号助手,用手机发文章