何以为北大

非常荣幸受飞姐之邀来谈谈“自己和北大之间的缘分”。

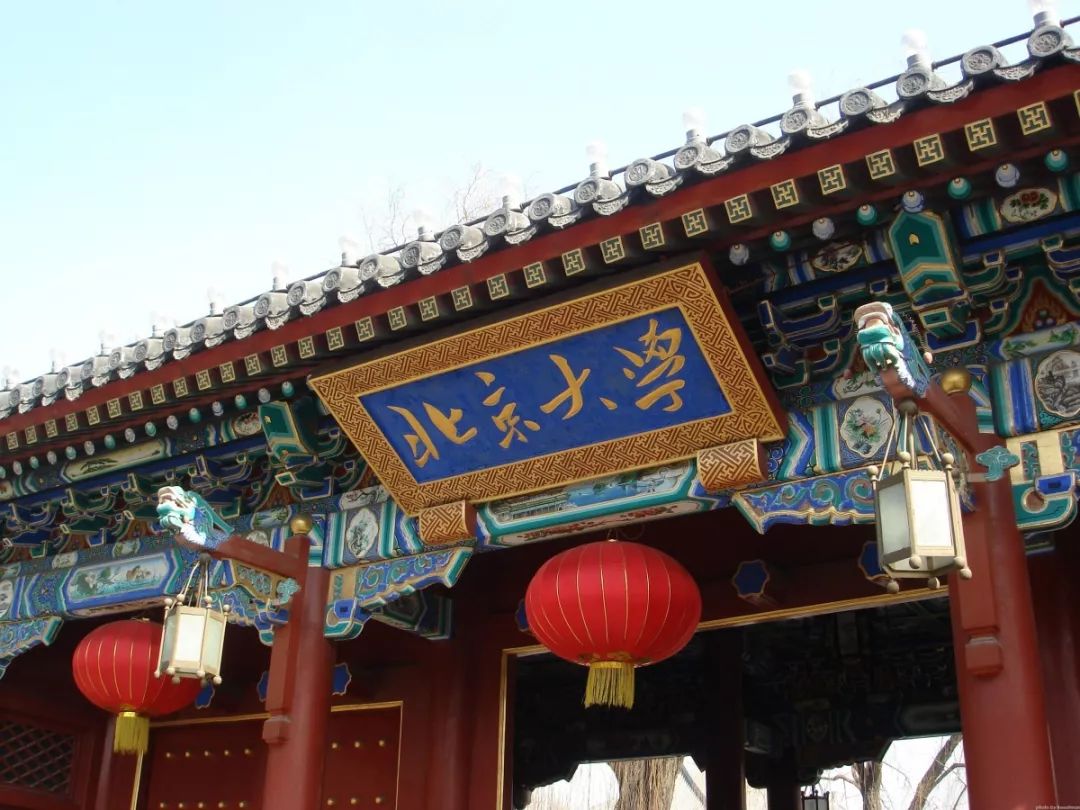

其实缘分谈不上,因为北大没了我依然会屹立在那里,它属于那些真正想改变世界的人。但是我的人生轨迹却被北大深刻改变,如果没有领略过这里“兼容并包,学术自由”的学风,没有呼吸罗曼·罗兰所谓“巨人的气息”,可能一辈子都意识不到自己的渺小。

我相信这个平台上绝大多数人,包括我自己,都不会以学术为志业,并且公平的讲,清北复交四大名校,北大微电子在就业市场的竞争力不如其他三所(这方面飞姐已经用薪资对照表和职场人士的访谈录给我们扎扎实实的论证过,这里就不赘述了)。因此,如果你以起薪为标准来衡量名校读研,北大的性价比是不高的,但我们来到一所名校,全部的目的仅仅是找到一份好工作的话,未免有点买椟还珠了,北大也不是为了实现这个目的而建成的。

我与北大的故事,正来源于这种“别有目的”的起心动念...

我本科功课没好好念。那是因为我早就受够了高中应试教育给学生思想的阉割,喜欢竞赛逃避刷题——这种情绪曾让我放弃浙大的保送名额,一心前往武大(它太美了),直到高考名落孙山——但在开学前的一个平静夏夜,我又死灰复燃,决定把本科期间所有的社团、竞赛和大型活动全部放弃掉,认认真真搞清楚自己到底有多少不知道的,我们认识世界的过程有没有什么刚性约束?显而易见我应该从哲学开始。

四年过后我发现自己低估了两件事,一是思想经典的晦涩程度,二是985高校学生的努力程度,这意味着我耗费了大量本可以用来提升专业知识的时间,同时也错过了保研外校的资格。

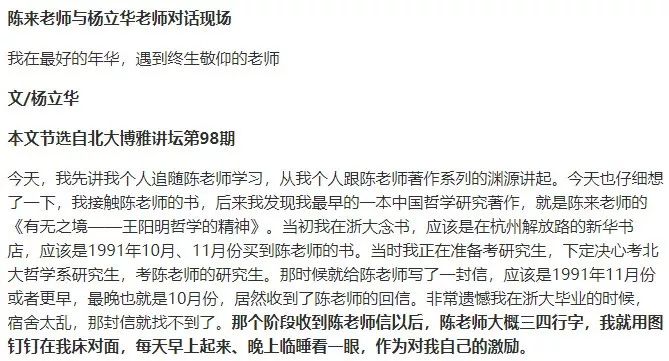

在大三的暑假,浙江大学再次出现在我的人生选项里,我辗转反侧很久,却终于还是变了心。那一天我灰头土脸的在自习室学习,累了,就翻翻公众号解乏,突然看到一篇讲陈来教授与杨立华师徒对话的文章,其中讲到陈来老师的《有无之境》,讲到杨立华以信自勉的时候感动了。我通读过《有无之境》,知道王阳明龙场悟道的故事,其中最打动我的便是他的《泛海》,创作的背景是王守仁在贬谪途中遭人暗杀但绝处逢生,刚登上颠簸的商船上却又遭遇风暴,这样接连不断的打击竟未能动摇他的意志,他说:

险夷原不滞胸中,何异浮云过太空?

夜静海涛三万里,月明飞锡下天风。

我曾为他的“狂者胸次”折服过,但想想如今面对人生中的一点坎坷就心生生畏惧起来,凭什么说自己有理想有抱负?我这种人配读《传习录》吗?读圣贤书,所学何事呢?可能人一生中需要几次当头棒喝,才能真正认识自己。因此我认真起来,把《泛海》作为壁纸,像杨立华在床前立着的那封信一样,发下一个小愿:北大。

人一生最引以为豪的时刻,一个是实现目标的时刻,另一个我想是确立目标并决定为之奋不顾身的时刻。我至今为那个勇敢选择一条Hard Way的少年而骄傲,至此我就进入了王国维所谓的第二人生阶段,即柳永《凤栖梧》里的

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

“人生没有无用的经历”,副院长张大成教授在一堂课上这样说,是因为文化大革命期间,他被组织要求上山下乡,在田间地里学会了如何把一堆无用的野菜炒得村里人都爱吃,20年后,他用同样的思路把一堆平庸的材料通过巧妙的工艺”炒“成性能优异的器件。

这句话进入我的脑袋,使我回想起考上北大研究生之后,我稀里糊涂地报名参加了北京大学承办的世界哲学大会的经历。这场120年来第一次在中国举办的思想盛宴让我目睹了杜维明、王博以及陈来等人的大师之风,也让我领略了北大在通识教育领域世界灯塔的地位,我对自己说,我来对了。

大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。但北大还告诉我,一所大学不能仅有大师,而没有胸怀大志的少年。

我认识到这一点,是在入学后的第一学期,我们寝室和隔壁寝室各来了一位高三保送的小哥哥,我们寝室的Z君来自大名鼎鼎的长郡中学,仪表堂堂却也幽默风趣,大家都爱找他聊天。一天在闲聊时我们问他,手握物赛金牌的人为何不选择北大光华或者清华经管这样有“钱途”的专业,而非要来物院跟量子力学过不去?听到这句话后他突然不笑了,定眼看向不知所以的我们,说“我们来到这里,不就是为了成为一流科学家的么?”一个月后,他从我们寝室搬走,开启自己的北大求学路.而对面寝室的A君,获得了世界奥林匹克物理竞赛金牌,这件事我们还是在微博上看到的,同时进入我们眼帘的,是他床下用一扎扎蛇皮袋捆起来的物赛习题。《庄子·秋水》讲:“是直用管窥天,用锥指地,不亦小乎?”

希望自己有一天能脱离狭隘的见识,成为一个“敢当”的人。