噗!地球的青春痘,喷出全世界!

以下文章来源于地图会说话 ,作者陈正全等

地图说一切。

地球的青春痘

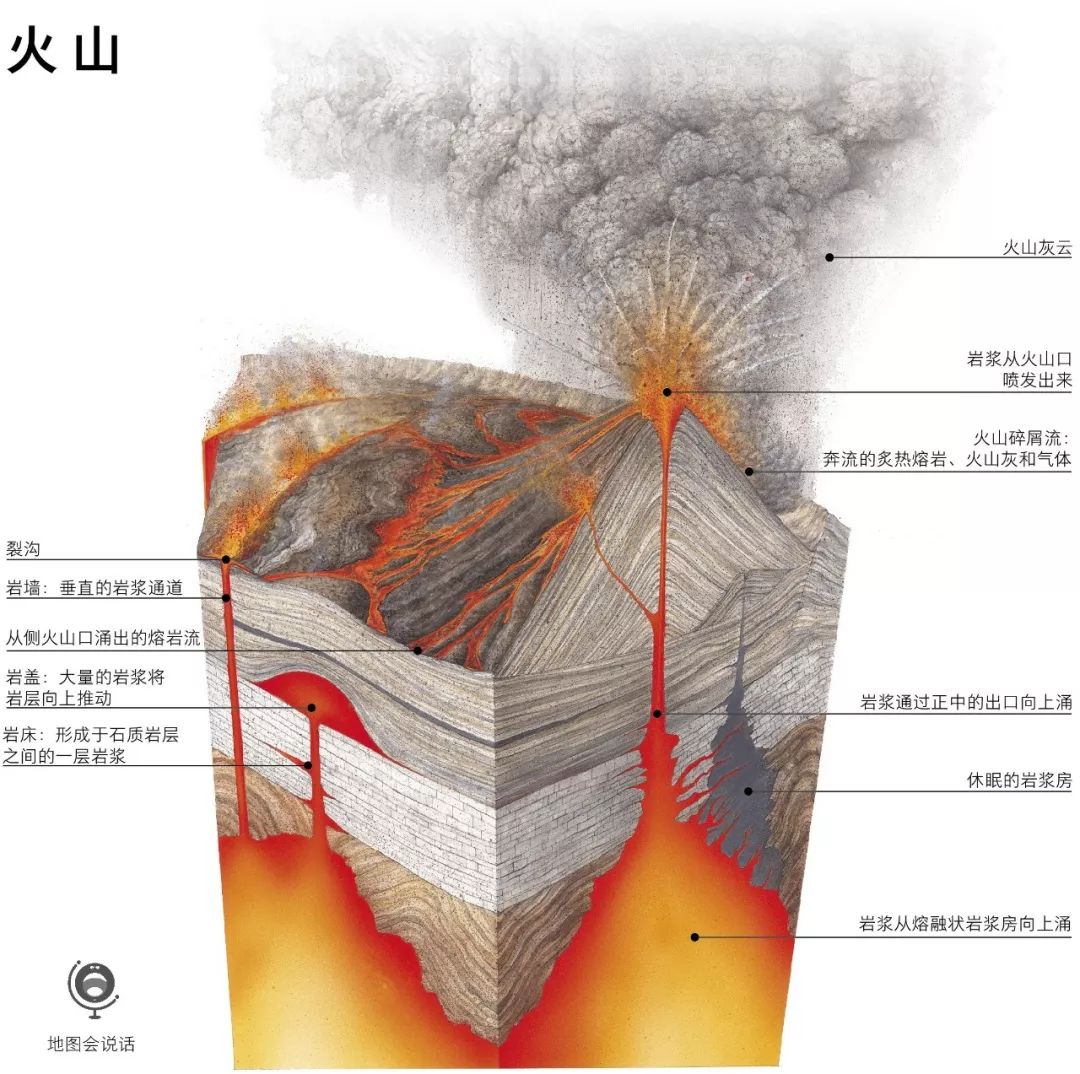

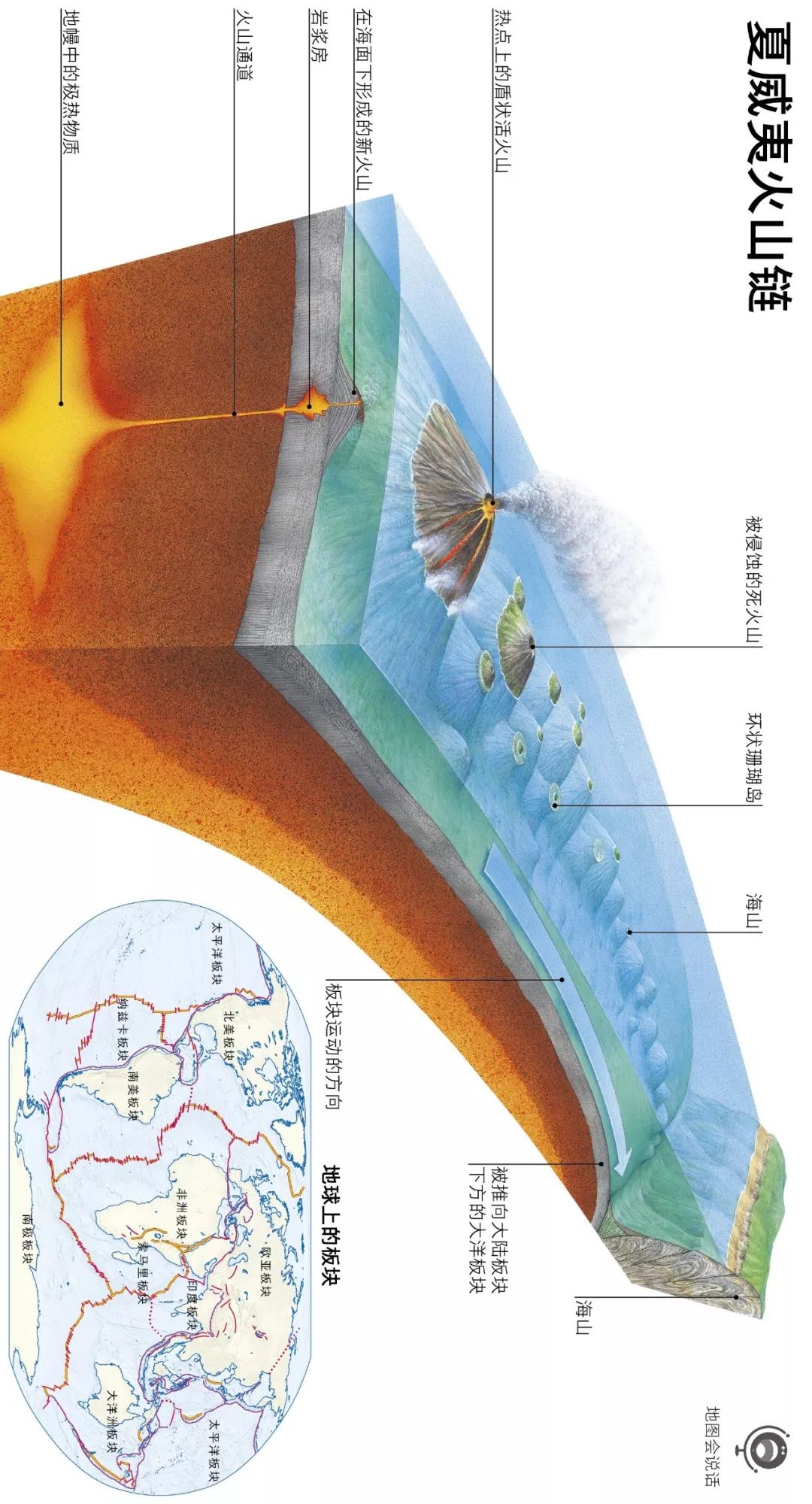

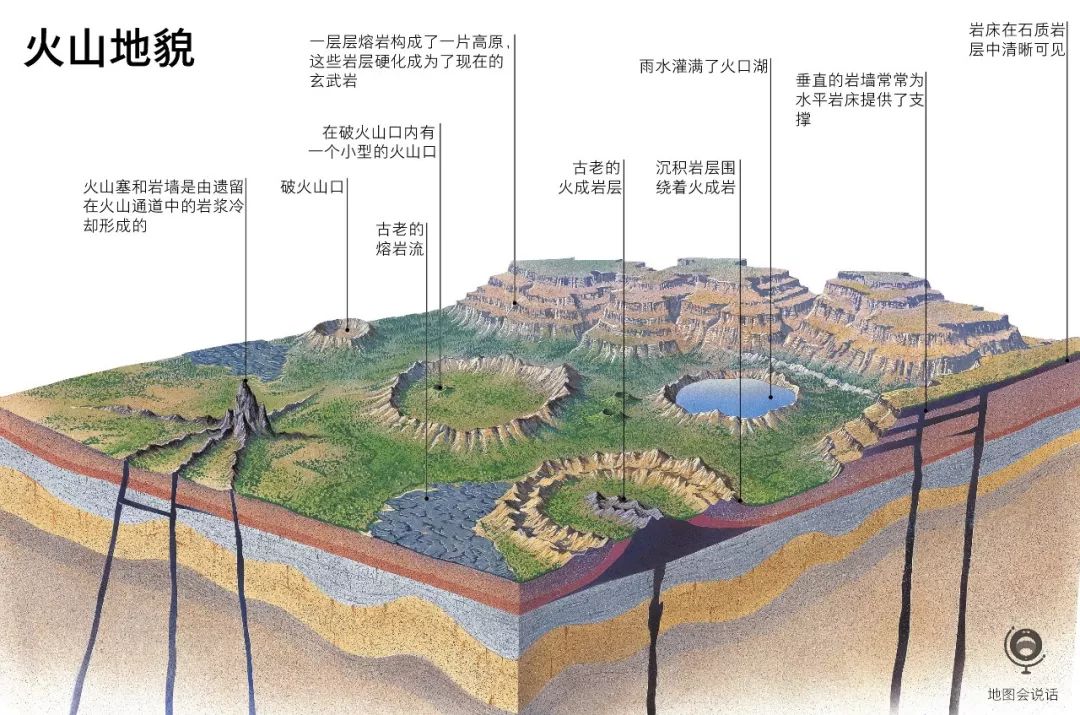

▲ 火山系统一般由储存岩浆的岩浆房、岩浆通道、火山口、物质堆成的火山锥(即山体)等构成

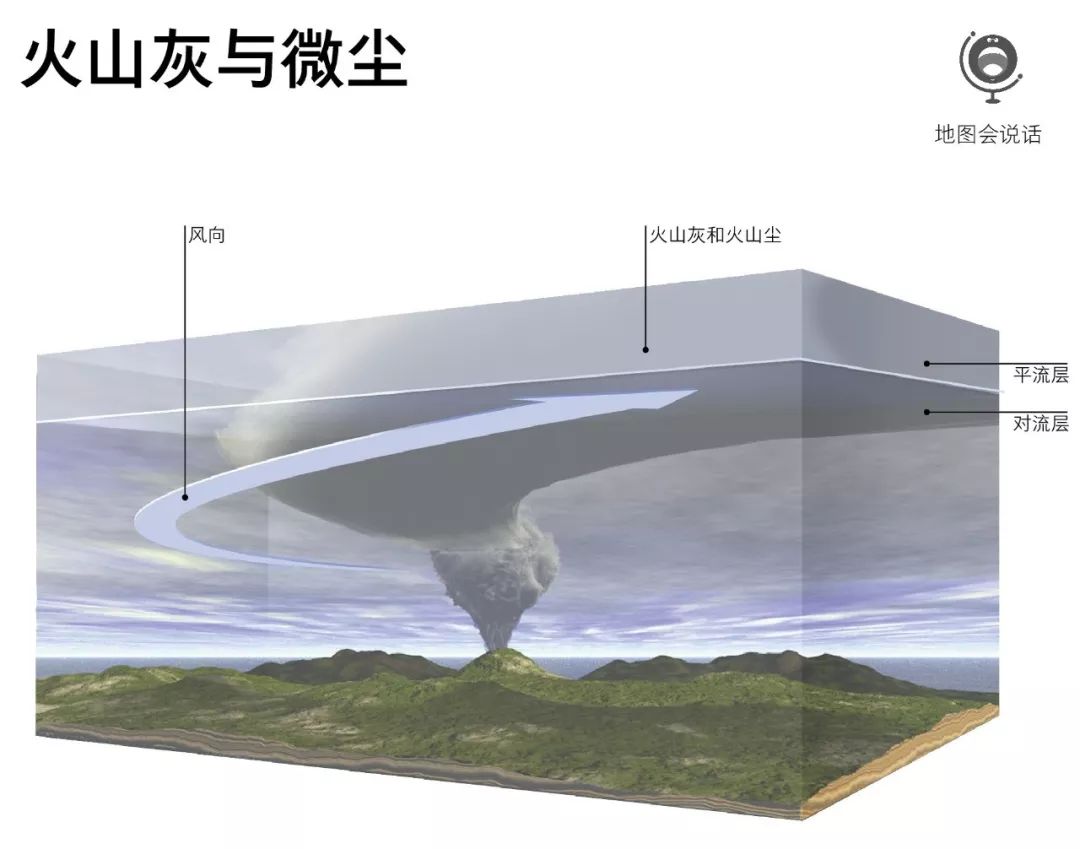

▲ 大量火山灰和含硫火山气体可以进入大气形成气溶胶,反射太阳光,使地球进入“寒冬”。火山灰还会形成泥浆雨,硫形成酸雨,持续危害作物生长,可能引发饥荒。冰岛曾因1783年拉基火山喷发后的大饥荒人口直接减少1/5

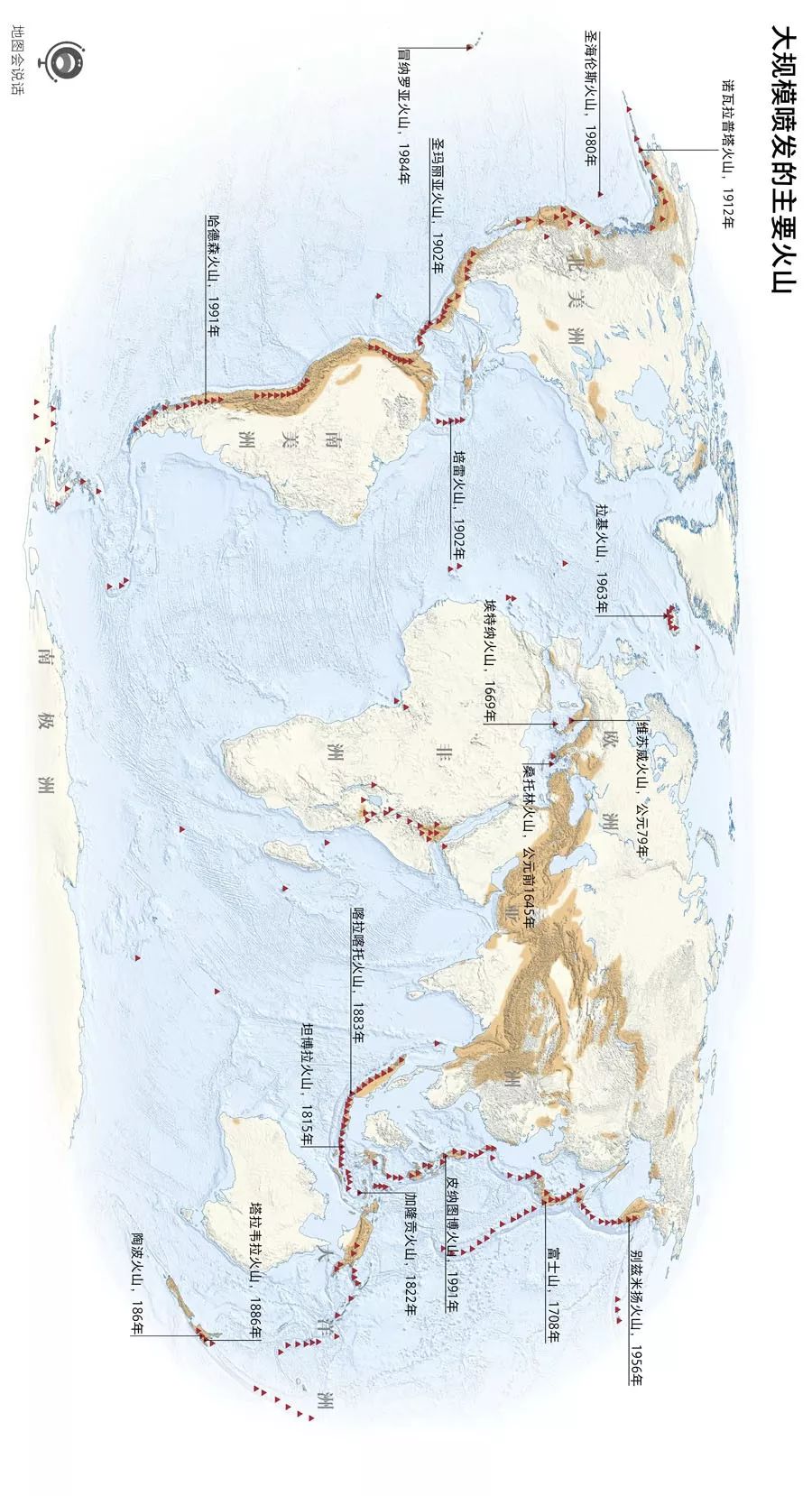

▲ 一般而言,距今1万年内未喷发过的称为死火山,喷发过的称为活火山,活火山又分两种,现今经常或周期性喷发的为现代活火山,有史以来曾经喷发但长期静止的为休眠火山,可能再次喷发

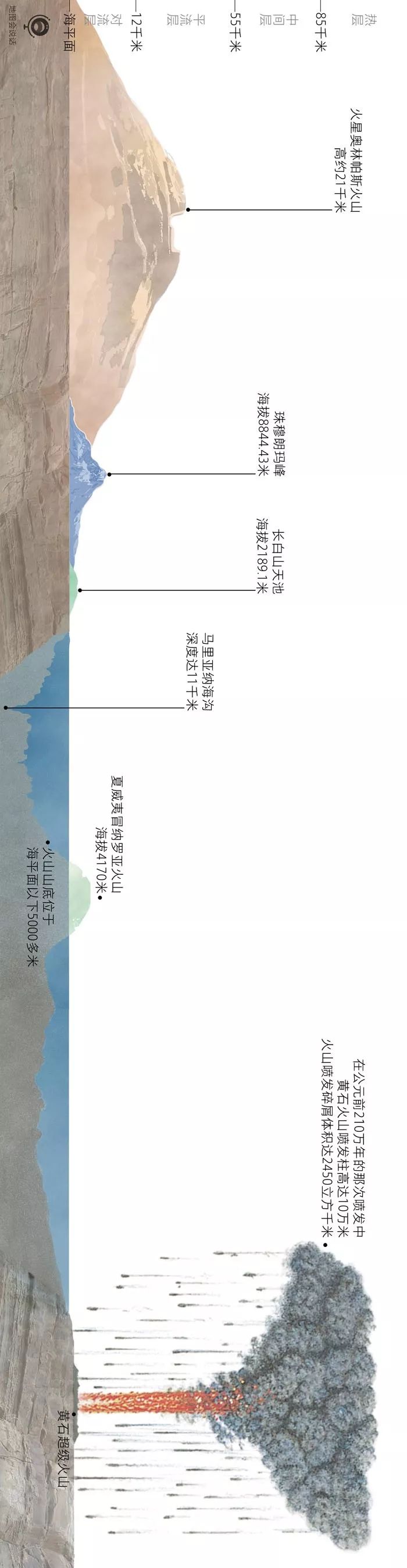

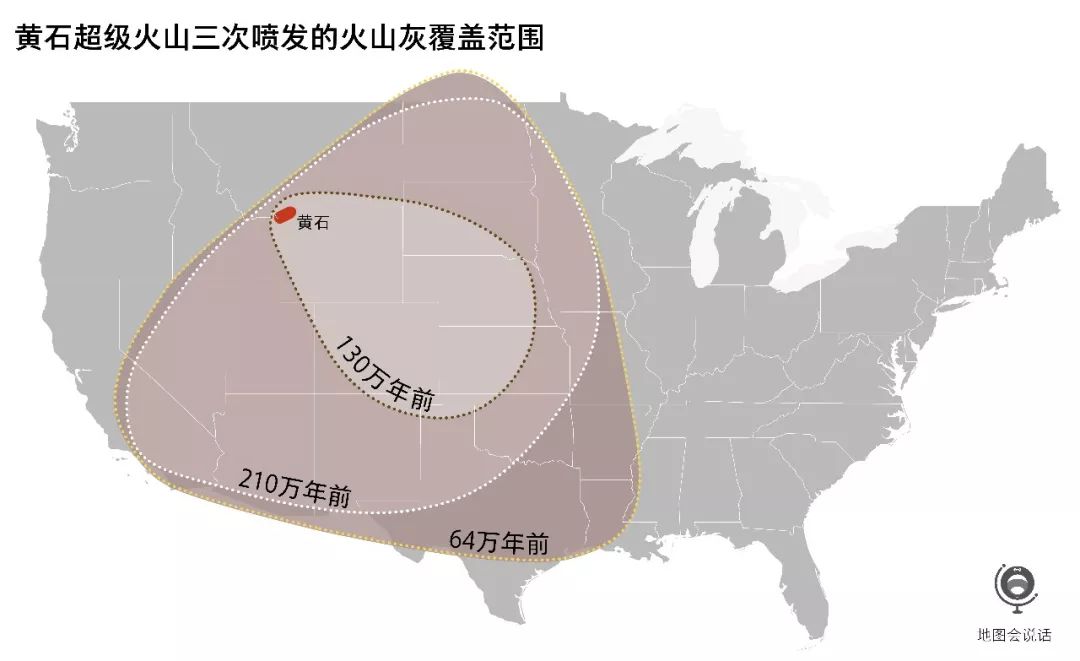

▲ 黄石超级火山喷发的高度对比图

▲ 此后,黄石火山又在距今130万年和64万年前发生过相似等级的爆发,形成了现在面积约10000平方千米、厚度约2000米的黄石熔岩高原

▲ 现在,地球上有500多座活火山。国内已探明的活火山至少14座,其中长白山天池是最大、最有喷发可能的火山

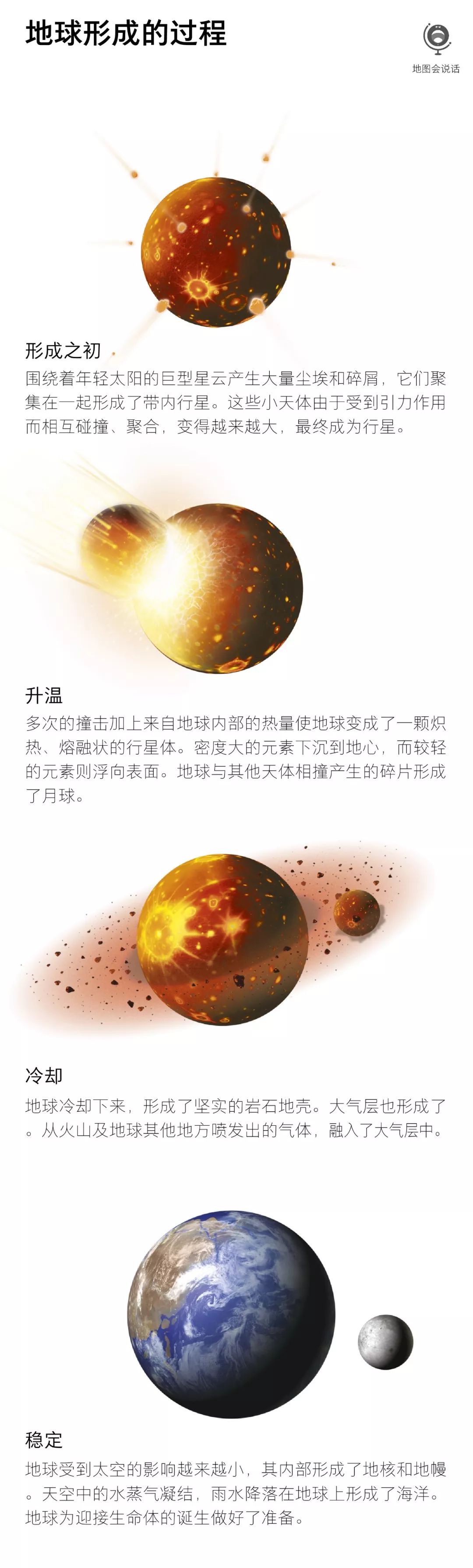

生命的基础

46亿年前的地球,远不是现在湛蓝宁静的模样。刚刚撞击形成的地球充满热量,表面覆盖的全是炽热火红的岩浆,没有大气也没有水,可以说就是一个“大火球”。

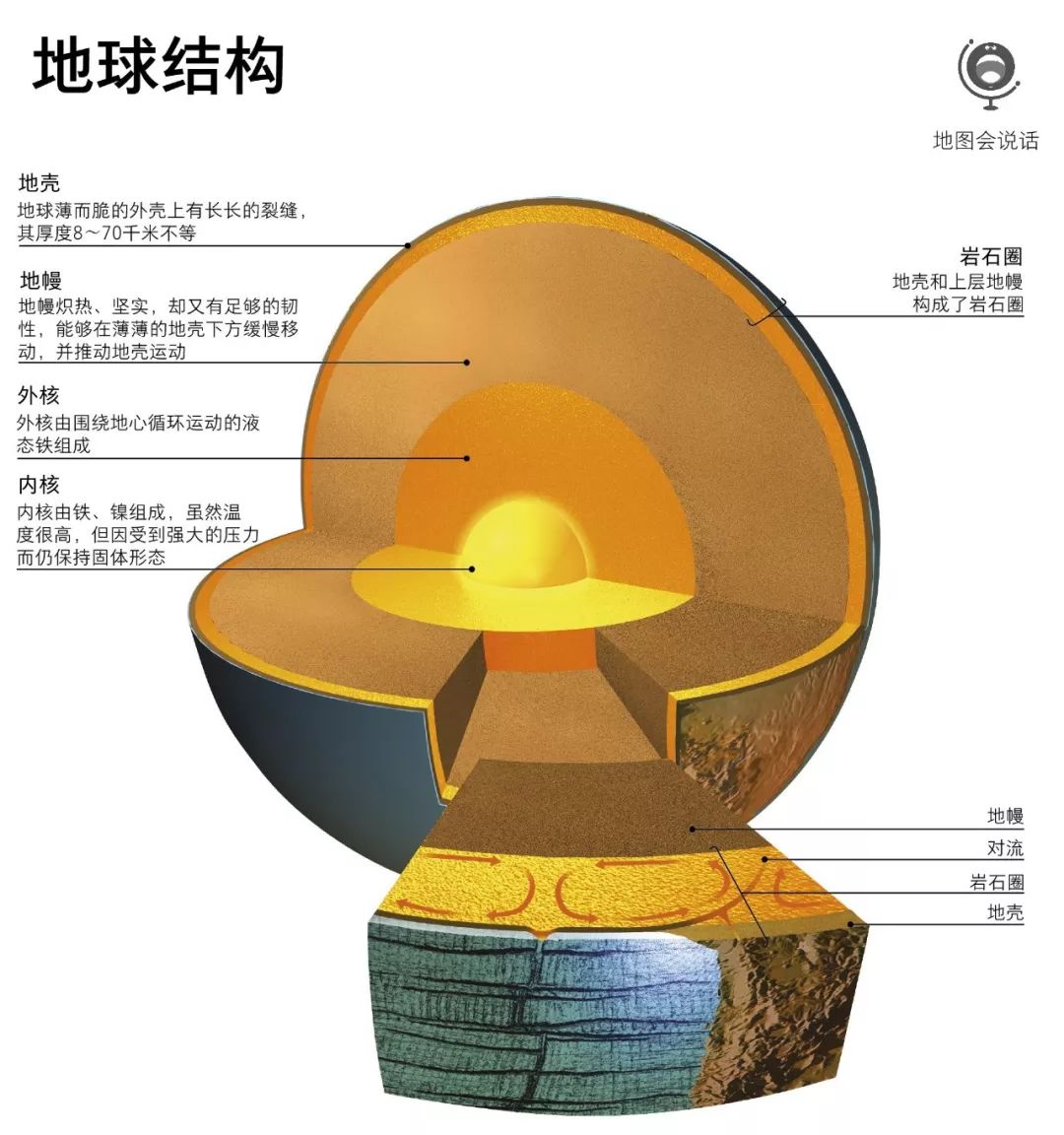

在冰冷的宇宙里,地球逐渐开始冷却,密度大的元素沉去地心,密度小的浮向表面。表面的岩浆冷却形成一层“外壳”,越向地心温度则越高,最终形成了由外向内的“地壳-地幔-地核”结构。

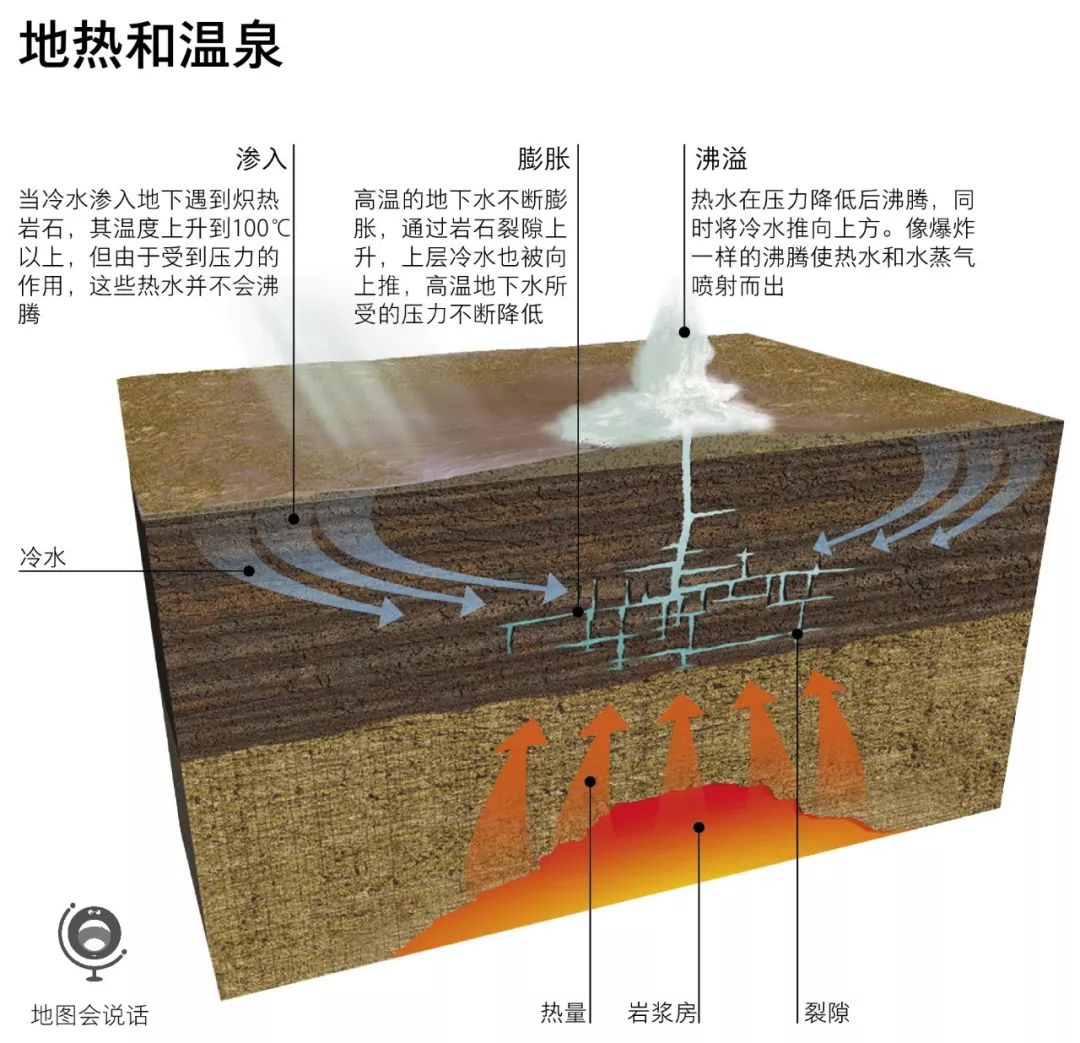

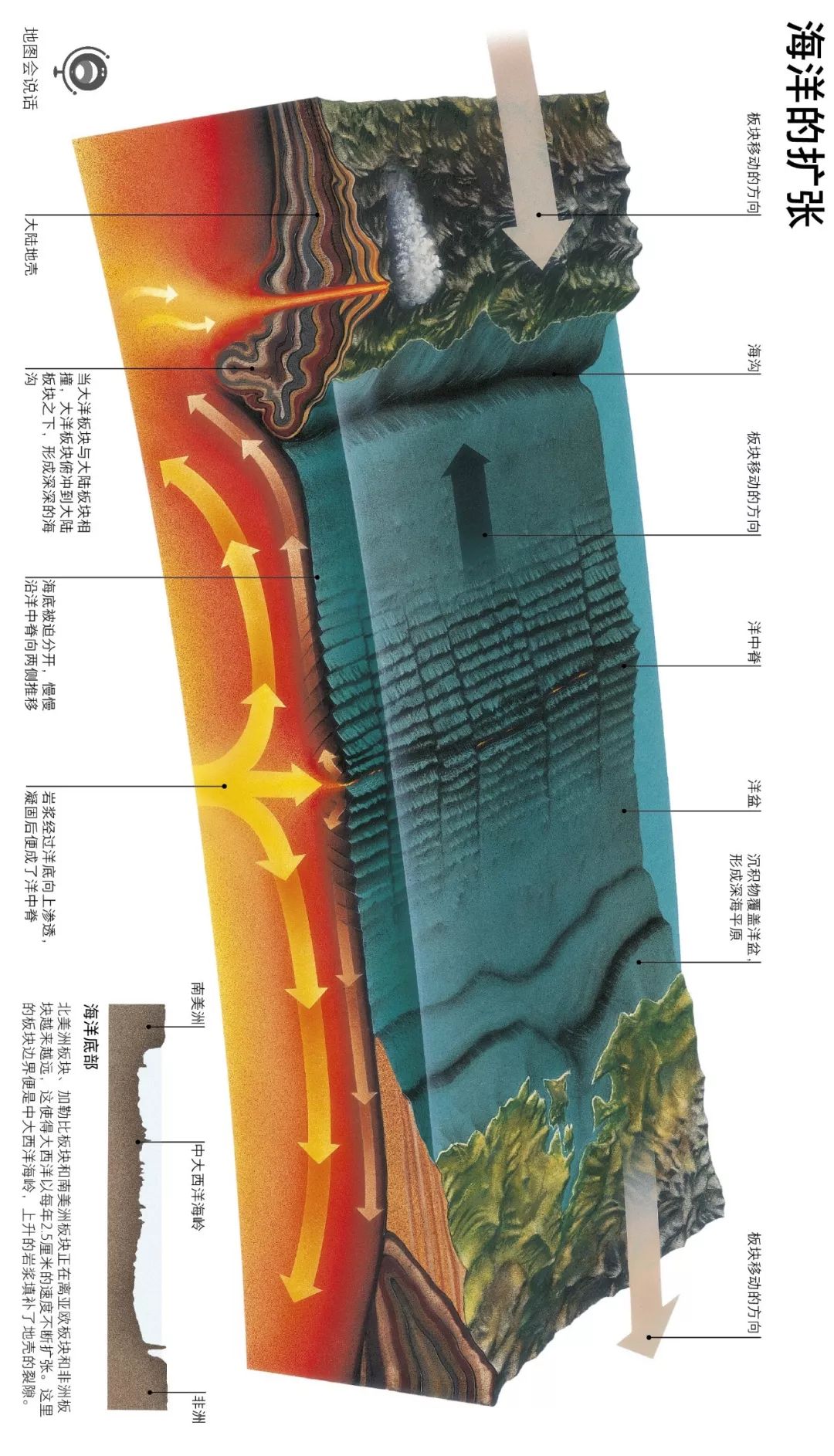

其中,地幔由固体岩石构成,但它具有塑性,也就是可以进行“蠕动”。其中一层岩石发生了部分熔融,带着点儿“液态”的岩浆,地质学上叫作软流圈。火山喷发的岩浆,主要就来源于这里。

地核内核源源不断地向外散发着热量。由于液态外核可以流动,地幔岩石可以蠕动,其中的物质受热都可以上升,这些热量便在不同圈层间一路“接力”冲上地表,就形成了火山。完成“接力”后,物质冷却下降,回去再受热上升,这便形成了一圈圈的热对流。

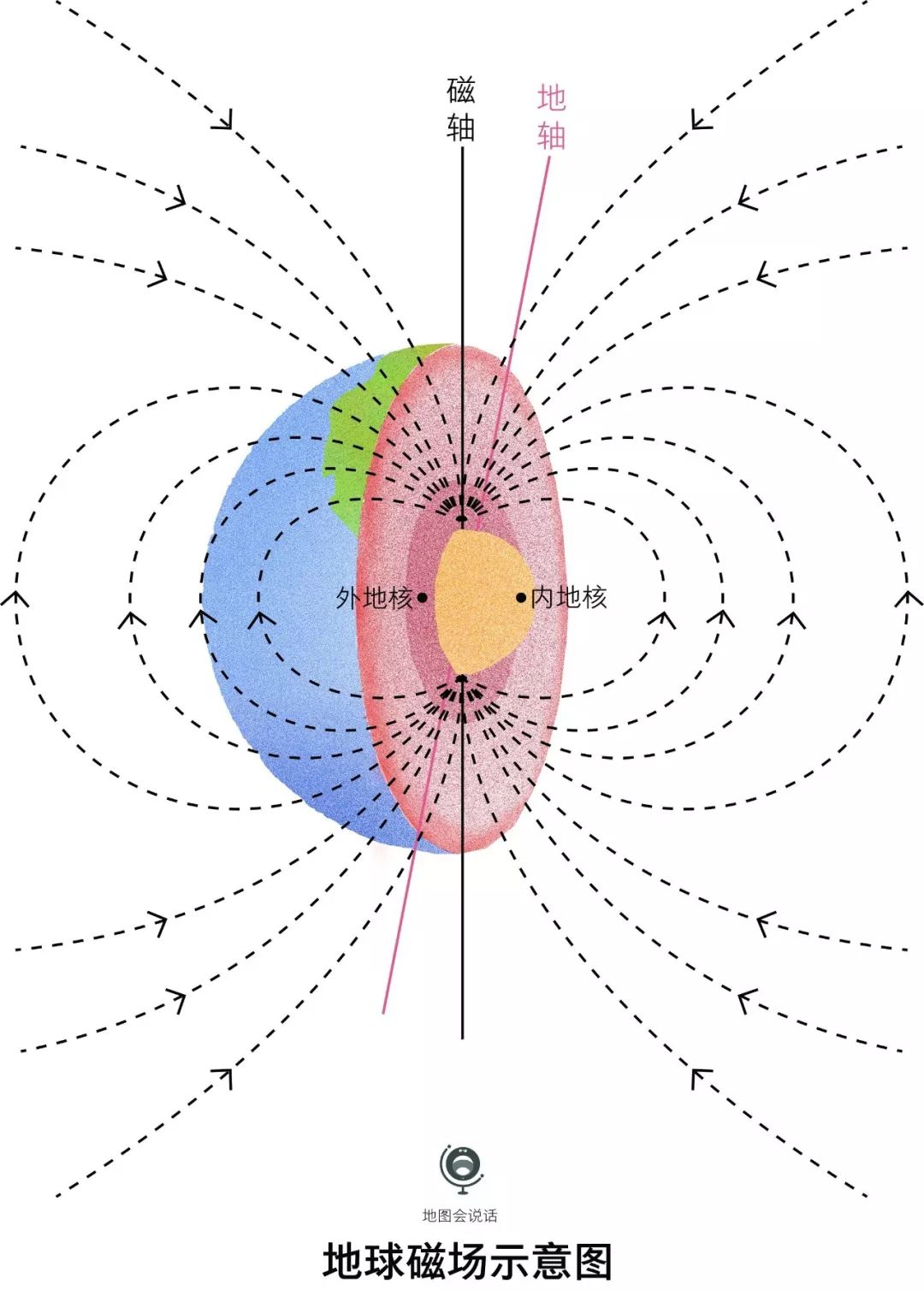

液态外核和地幔中都有这样的热对流。液态外核里含有许多铁镍等导电的金属物质。在热对流和地球自转共同作用下,电磁感应便形成了地磁场。

持续的地幔对流和火山活动,将热量不断带离地核,使导电物质得以冷却下降。这些对流活动速度刚刚好,地球便拥有了稳定且强大的地磁场。

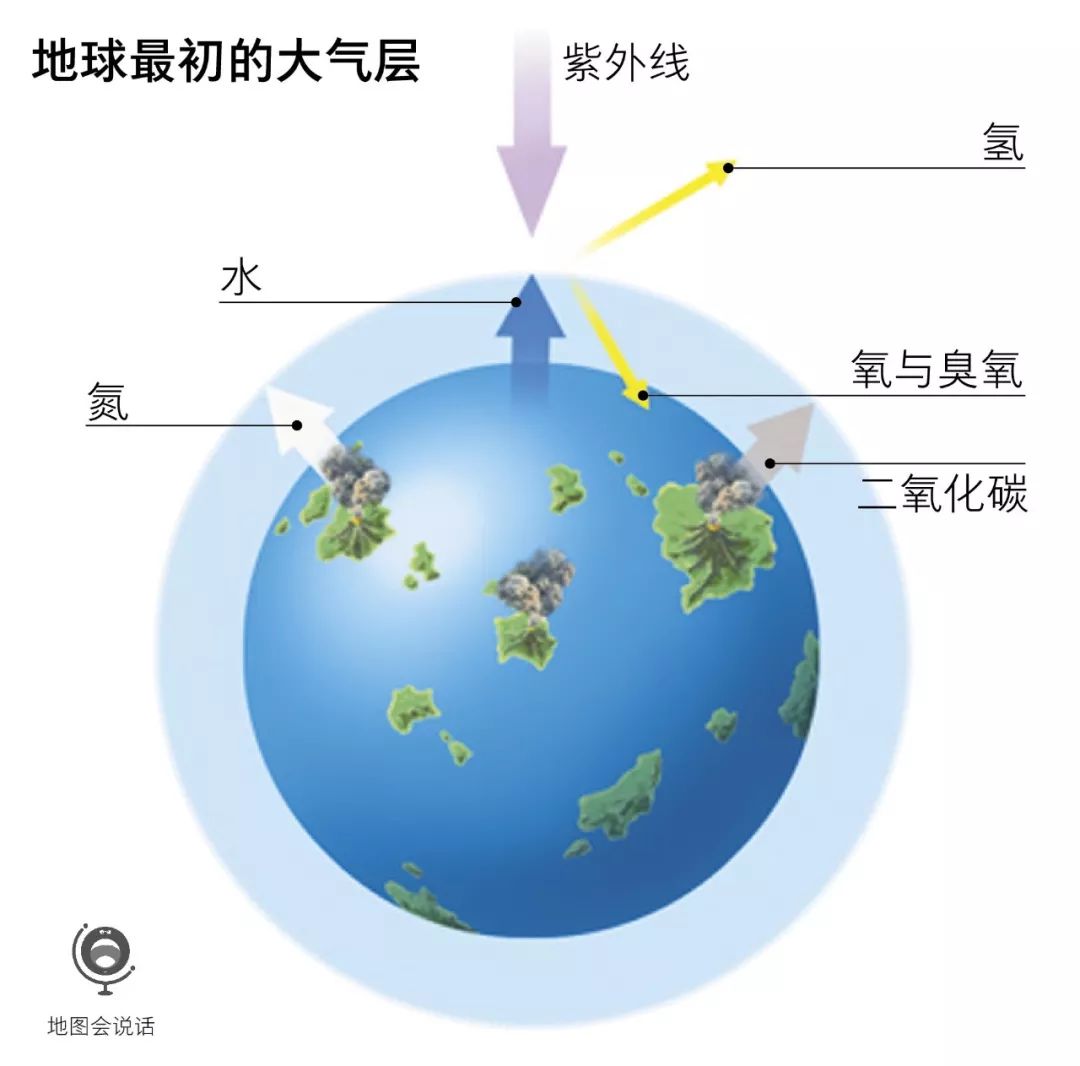

地球的原始大气主要是氢和氦,但它们质量极小,很快就被太阳风吹走了。是火山,不断喷发出大量二氧化碳、水蒸气、氮、臭氧等,形成了早期大气。地球引力加上地磁场,便将大气“锁”在了地球上。

当地球进一步冷却,大气中的水蒸气变为液态降下来,汇集在低洼处,就形成了原始海洋——水与火看似不容,但这些水有相当一部分就来源于火山。

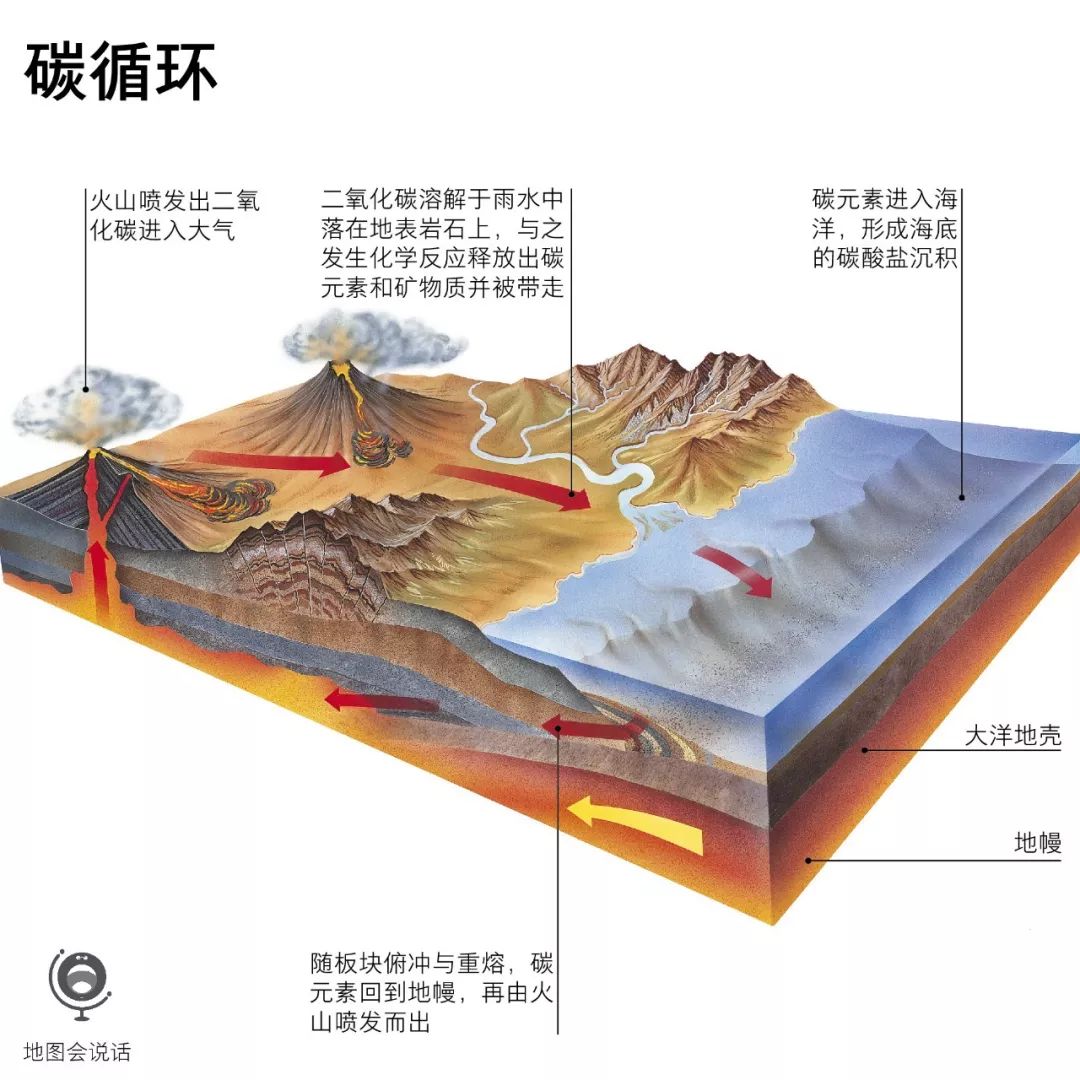

▲ 碳循环示意图

火山喷发出二氧化碳进入大气,二氧化碳又溶解于雨水中落在地表岩石上,与之发生化学反应释放出碳元素和矿物质。它们随河流汇入海洋,形成海底的碳酸盐沉积;随板块俯冲与重熔,碳元素回到地幔,再由火山喷发而出。

这便是地球独有的碳循环,而火山就是其中的一个恒温调节器。宾夕法尼亚大学地球物理学家布拉德·福利说,“如果火山没有将二氧化碳送回大气中,地球会变得非常冰冷,甚至封冻住。”

现在,大气里的臭氧,保护地球免受有害辐射的伤害。适中的大气则能束缚住适量的太阳能,让地表温度保持在零度之上,让水不至于结冰。

现在还有研究认为,在火山的化学环境中,无机物转化成了有机物;而这,正是生命出现的第一步。

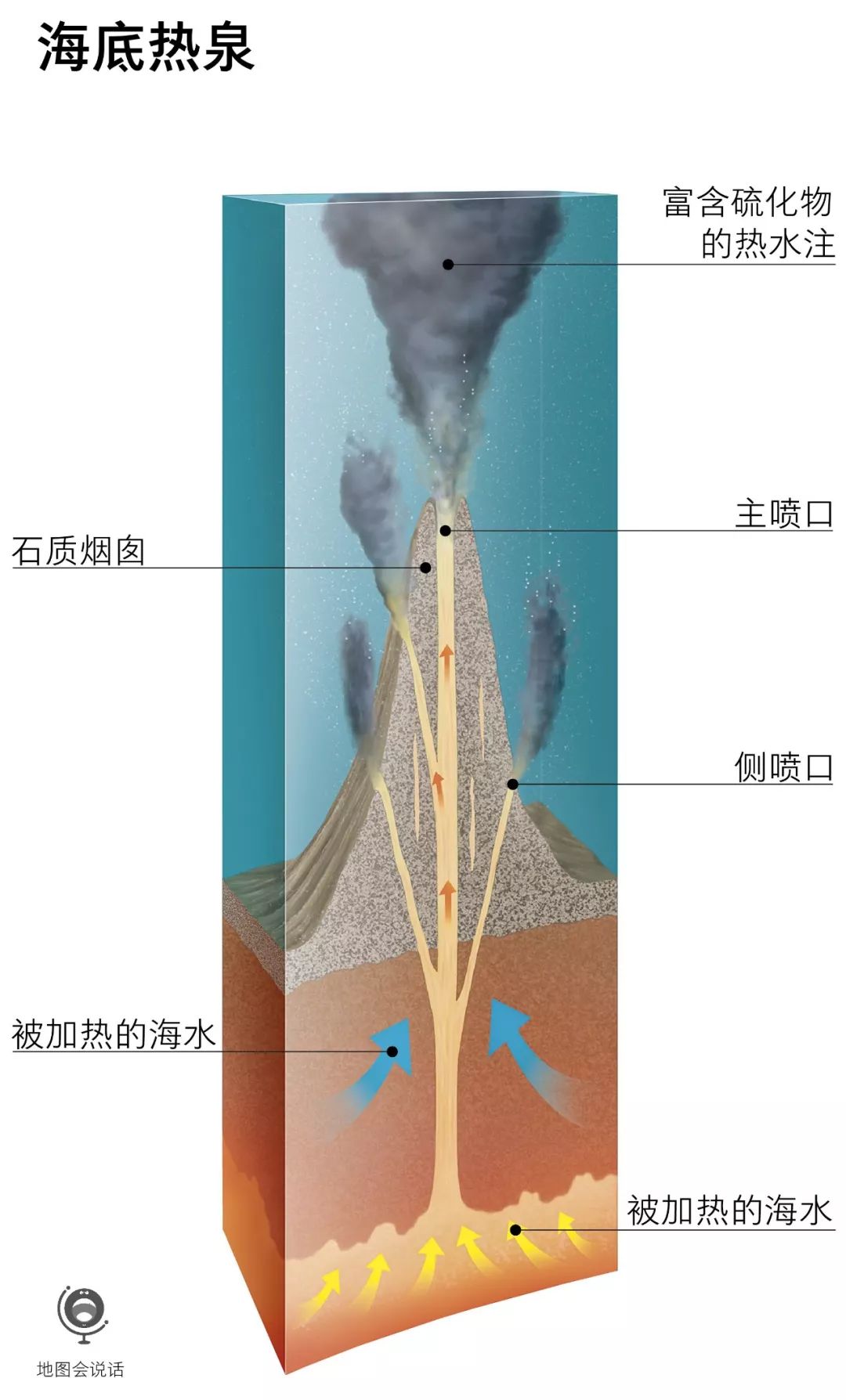

▲ 火山形成的海底热泉可以提供多种矿物质,相比同样深度的其它海底地区,这里通常生物更为繁盛,拥有化能合成细菌、古生菌、巨型管虫、蛤蜊、节肢动物等多种生物。化能合成细菌维生的方式,不是通过光合作用,而是氧化深海热泉喷出的硫化物获取能量并合成有机质;其它生物依靠它们生活。这种热泉环境和原始海洋条件颇为相似

火山塑造了一切

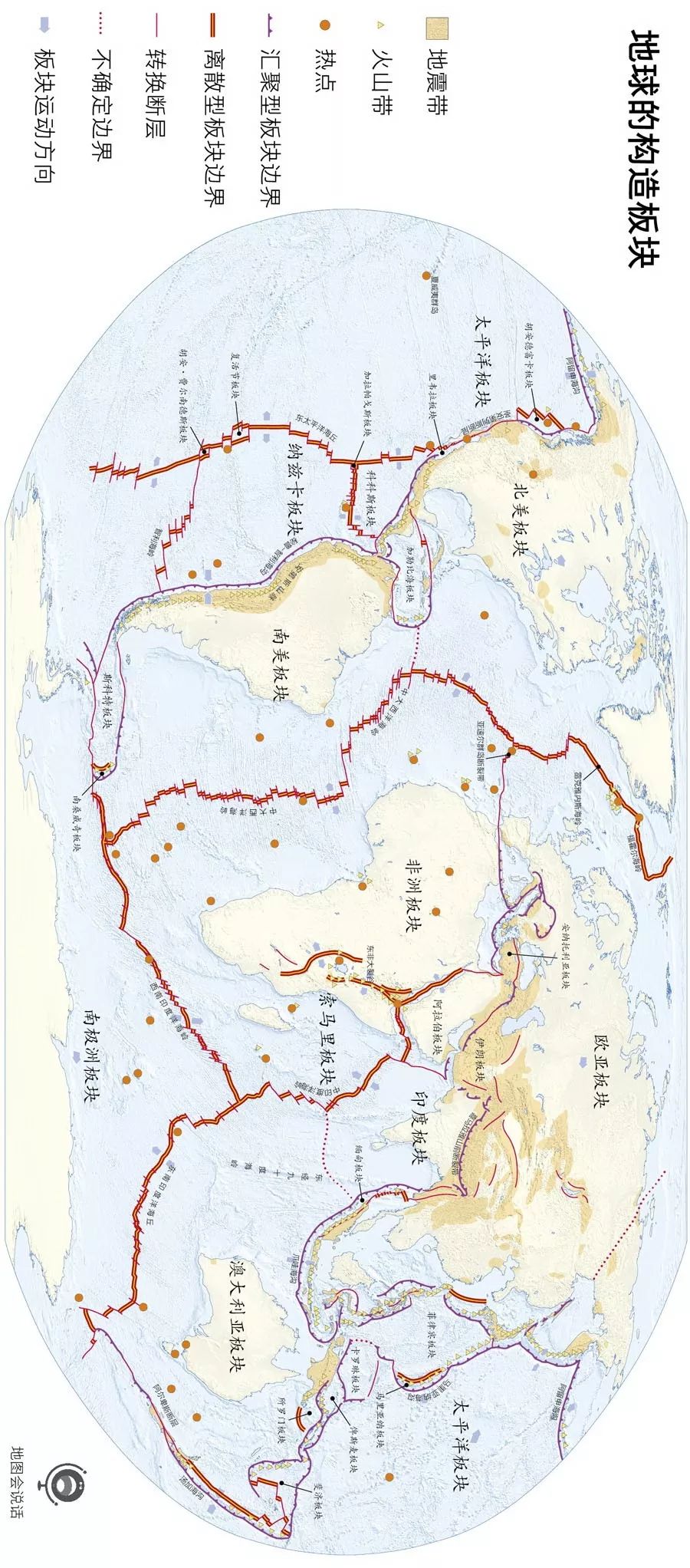

地球表面的岩石圈非常坚硬,地幔里的热对流则不断“冲击”着它,让地球表面的岩石圈像碎蛋壳一样被分为许多硬块。这便是板块构造。现在,地球是太阳系中唯一拥有活动构造板块的星球。  ▲ 地球的构造板块示意图

▲ 地球的构造板块示意图

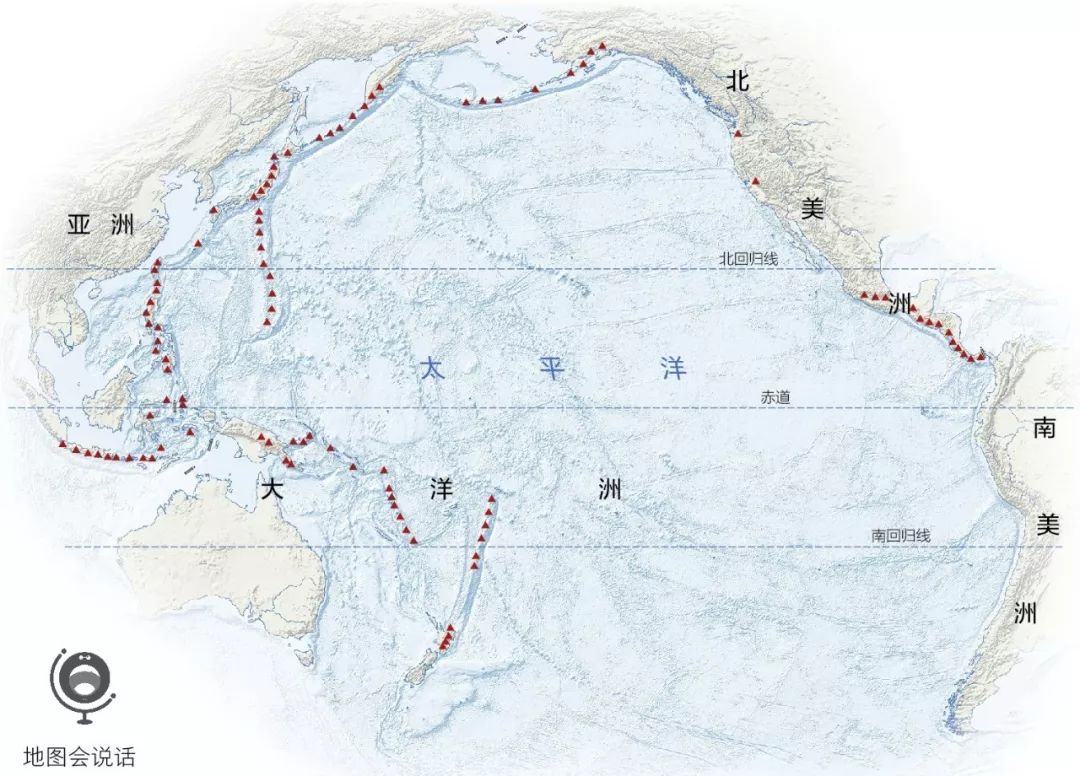

地球表面,地幔“驮”着板块们缓慢移动着。所以,板块与板块相遇的地方,常会发生挤压、碰撞、俯冲等活跃的构造运动,90%的火山活动出现在这里。(也就是上图的红线之处)

还有一些火山位于板块内部,来自2900km深的核幔边界的热流直接“冲上”地壳,像柱子一般,被称为地幔柱,它们形成了热点火山(也就是上图的红点)。

从地幔不断上涌的岩浆,使得陆地裂开,海水涌入裂口,岩浆不断喷发,形成增生的洋中脊,这是地球上最广泛的火山活动区域。

熔岩遇水冷却后,构成了新的海底,不断扩张将两侧的陆地越推越远,海洋也向外生长。

但当海洋扩张到一定程度时,密度更大的海洋地壳,会在与密度更小的陆地的交接处发生俯冲,海底物质便回归地幔,海洋开始消减,直至完全闭合。

这过程中,两侧陆地将发生碰撞,形成造山带,地球上最宏伟的喜马拉雅山脉,就是如此形成。现在的青藏高原,在几千万年前还是一片浩瀚的海洋,残留的海洋,则在高原上留下了大大小小的湖泊。比如一种看法认为,青海湖最初就是由还存留在陆地上的海水汇集而成的。

现在地球上,东非大裂谷可以说是海洋生长的第一阶段,它未来将成为一条洋中脊。而红海、亚丁湾则是正在生长的海洋幼年期;大西洋是成年期的海洋,趋于平衡;太平洋的消减大于生长;地中海已经不再生长,未来将会慢慢消亡。

洋中脊火山系统使得海洋生长,推动大陆分离,最终地球变为了现在的“七大洲五大洋”模样。板块分离出现了环境隔离,再加上不同气候带的作用,生命便逐渐分化了现在差异巨大的物种。

▲ 火山地貌示意图

如今,70%的地球表面都是火山岩,其中海底几乎全由火山岩组成。火山喷出了丰富的地形地貌,熔岩冷却形成高山、高原、丘陵、岛屿……中国的内蒙古高原、峨眉山地区、涠洲岛、澎湖列岛等的形成,都与火山有关。

可以说,正是火山,塑造了如今的地球模样。

放眼全宇宙,能像地球这么“幸运”的星球可真不太多。

太阳系里,星球结构与地球十分相似的水星。体积小,冷却速度较快,它的地幔外区已冷却。在过去的10亿年中,水星的火山喷发和熔岩流都已停止,没有地幔与火山带走热量促进对流,水星的磁场已经减弱到强度只有地球的1%;加上离太阳距离最近,远不足以抵挡太阳风。水星上的大气已经全被吹跑了,上面也没有水。

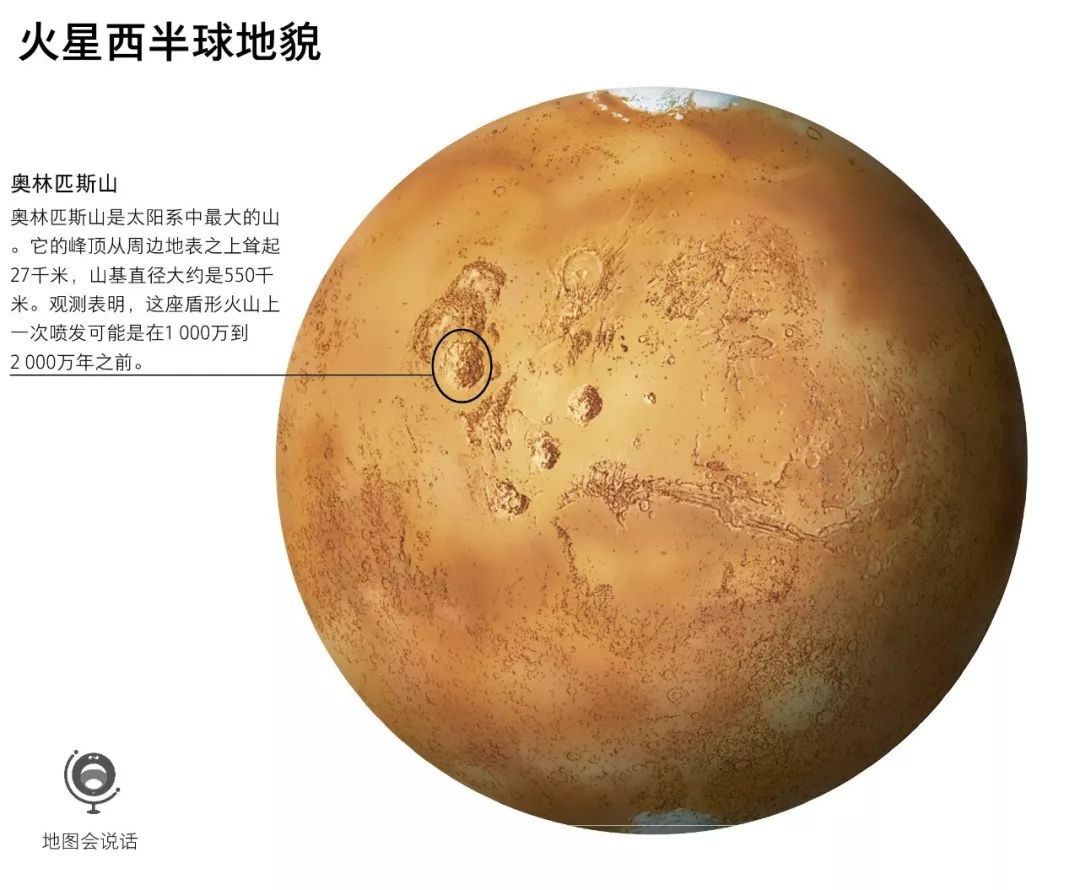

大小是地球的一半、距太阳更远的火星,冷却速度更快。曾经熔融的地核,可能已经固化;内部没有活动的岩浆,也没有火山活动。火星的磁场近乎消失,只有地球的1/800。

火星上曾有降水冲刷的痕迹,说明它很可能拥有过大气和海洋。但现在已经失去了稳定的大气,大气密度只有地球的1%。因此,许多地质学家认为,火星可能就是地球演化的下一阶段,换句话说,也就是没有火山,也没有地质运动之后,地球归于平静的未来。

可以说,火山活动,就是一个星球具有“生命力”的象征;它就像人类青春发育期时,激素分泌旺盛所冒出的“青春痘”。

如果没有了火山,那么这颗星球也就没了心跳,没有了推动着一切代谢与重生的力量。不会有大气和海洋,更不会有生命,只能慢慢暴露在宇宙中,归于沉寂。

作者:陈正全(中国地震局地质研究所助理研究员,实验火山学方向)、樂兮、苏小七

编辑:苏小七

制图编辑:苏倩文、刘昊冰、程远

技术支持:岳官印、魏健

主要参考资料:

来源:地图会说话

编辑:fengyao

近期热门文章Top10

↓ 点击标题即可查看 ↓

1. 谷歌量子计算突破登Nature封面,据说200秒顶超算10000年 2. 昨天晚上被新闻刷屏了的区块链,它到底是个啥 3. 秃了就是秃了,别想着会变强 4. 你用了这么久的Type-C接口,其实是残废的? 5. 70年浓缩成24小时,最后一小时燃爆! 6. “史上最强朋友圈”合影——量子力学史的缩影 7. 石英表 vs 机械表,你选择哪个? 8. “我不能忍受诺贝尔奖的存在,它伤害了我。” 9. 用完的卷纸不要扔,用笔画两下,隔壁的小孩都... | 正经玩 10. 二维码。。还够用吗? 点此查看以往全部热门文章