纳米化和纳米催化:改善MgH2储氢性能的有效途径

(1) 详细总结对比了纳米催化剂对MgH2储氢性能的改善效果;

(2) 系统介绍了制备无负载Mg/MgH2纳米结构的方法;

(3) 简单回顾了“纳米限域”策略在MgH2储氢材料中的应用实例;

(4) 讨论了目前MgH2研究中存在的不足之处,并对其未来的发展思路和方向进行了展望。

【综述背景】

氢具有来源丰富、清洁无污染、燃烧热值高等优点,被认为是未来社会理想的能量载体。然而,氢在常温常压下以气态存在,体积能量密度非常低,因此,如何安全、高效、经济地储存氢气成为制约氢能实用化的瓶颈问题。相较于传统的高压气态储氢和低温液态储氢,固态储氢材料具有储氢密度高、工作压力适中、安全性能好、能量效率高等优势,极具应用发展前景。在现有的固态储氢材料中,MgH2的重量储氢密度高达7.6 wt%,具有良好的吸放氢可逆性和循环稳定性,且原料储量丰富,制备方法简单,是最有希望实用化的储氢材料之一。但较高的生成焓(ΔH=76 kJ/mol H2)和反应活化能(ΔE=160 kJ/mol)导致MgH2吸放氢温度高,动力学差。因此,亟需对MgH2储氢性能进行有效改善,以达到实用化的目标。

【综述简介】

添加纳米催化剂和制备纳米结构材料被认为是有效改善MgH2储氢性能的两种主要方式。基于此,浙江大学刘永锋教授和潘洪革教授等系统总结了近年来MgH2储氢材料领域纳米催化剂以及纳米化的研究进展,并探讨了其未来的发展方向。

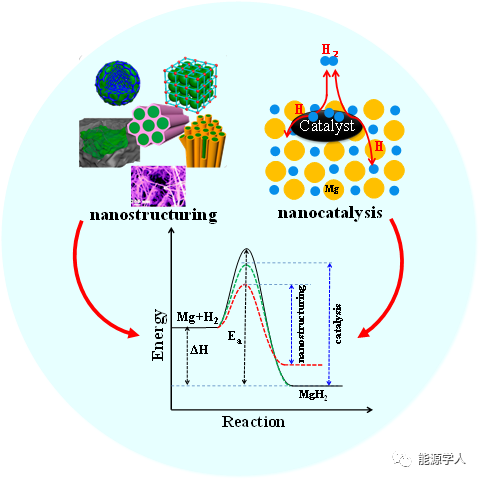

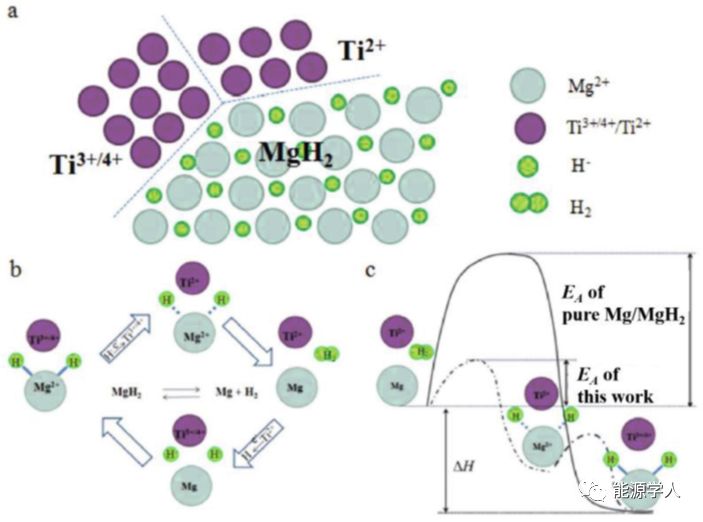

图1纳米化和纳米催化调控MgH2吸放氢性能的机理示意图

(1) 纳米催化

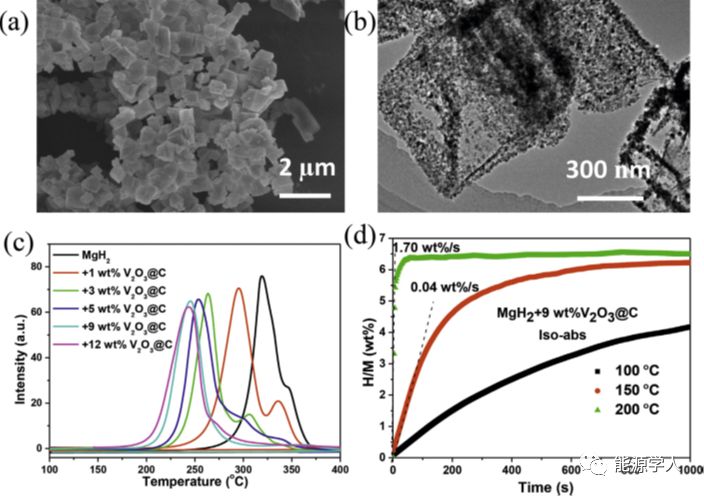

催化剂可以为吸放氢反应提供活性位置与形核中心,降低吸放氢过程的活化能,因此能够有效提升MgH2的动力学性能。特别是纳米催化剂,在基体中的分布更为均匀,与活性材料的接触更加紧密,可以产生更多的活性催化位点,通常表现出更高的催化活性。作者从催化剂组成的角度,将MgH2领域的纳米催化剂分为单金属催化剂、双金属催化剂以及金属/碳复合催化剂,举例说明了各类催化剂的典型代表,对比分析了它们的催化效果以及催化机理。催化剂添加可以有效降低Mg-H和H-H断裂和重新键合的能垒,因此,能够降低MgH2的吸放氢温度。在单金属催化剂中,Ti/Ni/Nb基催化剂对MgH2储氢性能的改善最为显著,尤其是具有特殊形貌(一维纳米棒/纳米管和二维纳米片)的纳米催化剂,效果更佳。双金属催化剂结合了单元素的性能优势,对MgH2储氢性能的改善优于单金属催化剂。为了解决纳米金属催化剂制备困难以及吸放氢循环中团聚长大的问题,研究者们开发了纳米金属/碳复合催化剂,碳材料不仅能约束纳米颗粒的团聚,而且本身具有一定的催化效果,它们的协同作用使得纳米金属/碳复合催化剂呈现出优异的催化活性。

图2 V2O3@C纳米催化剂的形貌及其对MgH2储氢性能的影响[J. Mater. Chem. A 6(2018) 16177–16185]

图3 多价态Ti催化MgH2体系的机理示意图[J. Mater. Chem. A 1 (2013) 5603–5611]

(2) 构筑纳米结构

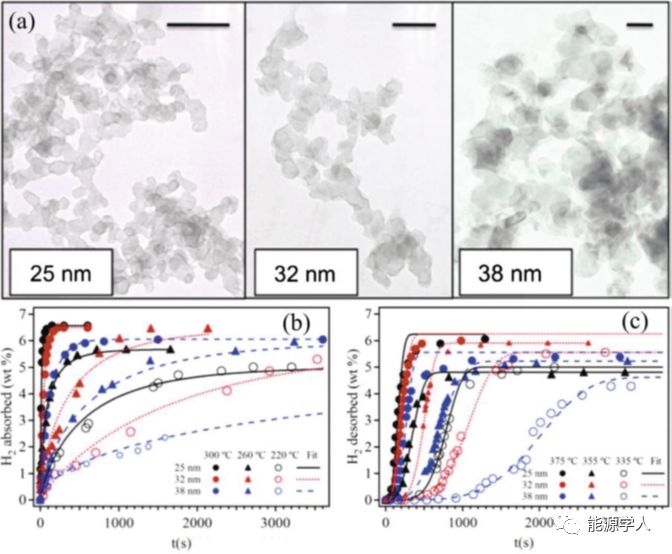

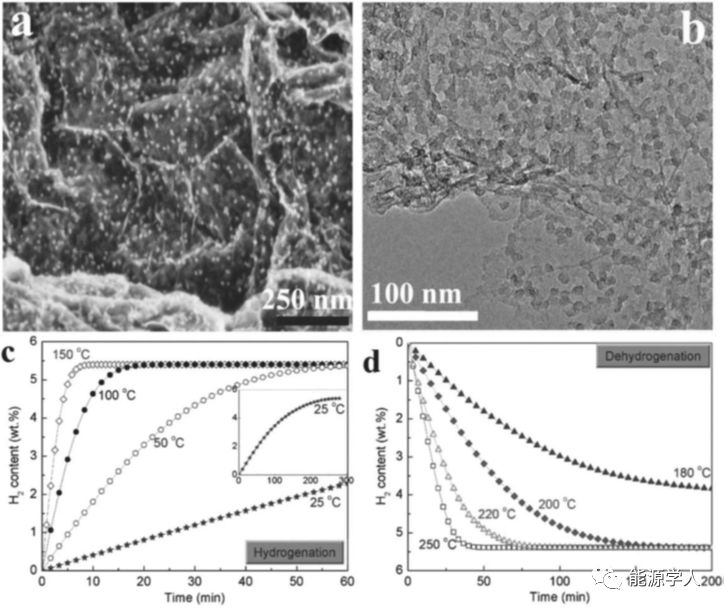

尽管添加催化剂可以降低MgH2吸放氢反应的能垒、改善MgH2的动力学性能,但不会改善其热力学性能。减小材料颗粒尺寸,不仅可以缩短氢的扩散路径,提升MgH2的吸放氢动力学;而且可以提供更多的晶界以及额外的表/界面自由能,改善其热力学性能。理论计算显示,当MgH2的颗粒尺寸降低到4 nm以下,热力学性能会发生改变。本文作者首先总结了目前制备无负载Mg/MgH2纳米结构的方法,包括高能球磨、化学还原法、热解法、电化学还原法和气相沉积技术,对比了各种方法的实验条件、产物形貌及其储氢性能,分析了其优劣。对比发现,直接合成的无负载MgH2粒度偏大,不足以对热力学产生影响。为了进一步减小MgH2,研究人员提出“纳米限域”的策略,制备出了负载在特定的载体上的超细纳米MgH2,并实验观察到了热力学性能调变。本文在详细介绍“纳米限域”技术在MgH2领域的典型实例的基础上,分析了其对MgH2储氢性能的影响规律和作用机理。

图4 化学还原法制备的纳米Mg及其储氢性能[J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 10679–10681]

图5 石墨烯负载的MgH2纳米颗粒的形貌和储氢性能[Adv. Mater. 27(2015) 5981–5988]

【总结】

引入催化剂能改善MgH2的动力学性能,但催化的改性效果有限。要想实现MgH2的实用化,必须同时对MgH2的热力学性能进行调控。因此,MgH2的纳米化势在必行。遗憾的是,现有的制备方法难以得到粒径分布均匀的超小MgH2颗粒。纳米限域是一种可控制备MgH2纳米颗粒的方法,但由于负载材料的惰性和有限的负载效率,会导致整个体系的有效储氢量大幅度降低,失去了实际应用的价值。因此,在下一步研究中,重点应该集中在以下几个方面:一是进一步降低纳米催化剂的粒径提升催化活性;二是发展制备无负载MgH2纳米结构的新方法;特别是将纳米化和纳米催化有机结合,应该是发展实用化MgH2储氢材料的终极解决方案。

X.L. Zhang, Y.F. Liu*, X. Zhang, J.J. Hu, M.X. Gao, H.G. Pan*, Empowering hydrogenstorage performance of MgH2 by nanoengineering and nanocatalysis, Materials Today Nano 9 (2020) 100064, DOI: 10.1016/j.mtnano.2019.100064