π节来了!关于π的这些世界纪录你知道吗?

π之所以如此引人瞩目,是因为它是个无限不循环小数,曾经有数不清的人探索过π的奥秘,一次次冲击小数点后更加遥远的极限。据记载,古巴比伦人早在约4000年前就发现了π,并开始对π的计算。

在所有π的探索者中,最为人耳熟能详的要数古希腊数学家阿基米德和我国古代数学家祖冲之了:阿基米德是史上通过理论计算出最严谨π值的第一人;祖冲之则借鉴“割圆术”,将π值的误差减少到八亿分之一,领先世界千年之久。另一位科学界名人和π的缘分同样为人津津乐道,这就是被称为“相对论之父”的物理学巨擘——爱因斯坦,他的生日恰好是3月14日。

除了这几位大家已经很熟悉的名人之外,还有哪些人曾经试图揭开过π的面纱呢?接下来我们就给大家介绍一下这些或许不那么人尽皆知的“π记录”书写者。他们,也同样是人类探索科学宏大奥秘的先驱者。

阿尔·花剌子模 (Al-Khwarizmi)

诞生于波斯帝国的“代数之父”

阿尔·花剌子模出生于波斯帝国花剌子模(现为乌兹别克花拉子模州),著名数学家、天文学家和地理学家,是代数和算术的创立人,被誉为“代数之父(Father of Algebra)”。他曾将π精确到了小数点后4位。除了π的计算,这位伟大的科学家还展示过“运算法则”,即数字的加、减、乘、除的基本方法,甚至展示了如何求平方根和π。此外,今天在计算机领域表示“算法”的英语单词 algorithm也正是来源于阿尔·花剌子模名字的拉丁语译名。

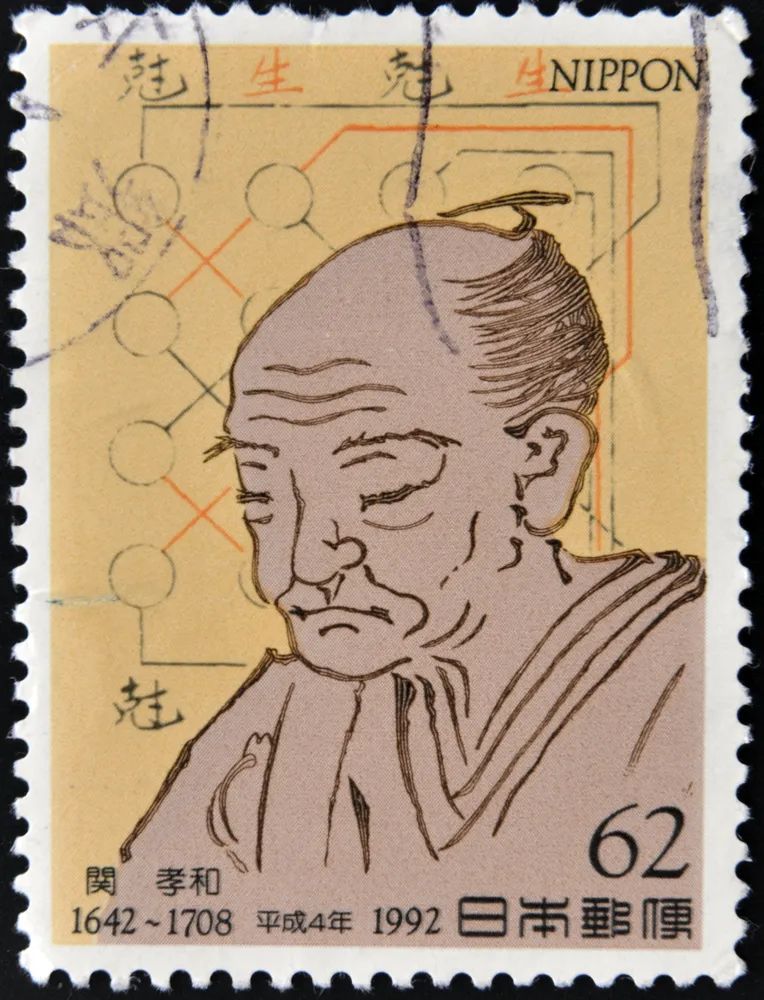

关孝和 (Seki Takakazu)

出身武术世家的“算圣”

和中国一衣带水的日本,在古代和现代也涌现过不少杰出的数学家。日本江户川时代的数学家关孝和出身武术家庭,其后学习数学,最终成为了日本古典数学(和算)的奠基人,也是关氏学派的创始人,在日本被尊称为“算圣”。他将π计算到了小数点后的16位。

鲁道夫·范·科伊伦

(Ludolph van Ceulen)

不会击剑的数学家不是好教授

作为一位π的“狂热粉丝”,出生于德国的数学家鲁道夫·科伊伦把他一生的大部分时间都花在了计算圆周率上。他运用了1800年前阿基米德所使用的割圆法,将一个拥有2的62次方条边的多边形模拟圆周,将圆周率计算到了小数点后第35位。德国人至今仍常称这个数为“鲁道夫数”。

J. W. Wrench爵士和L. R. Smith

用计算机计算π值的开山人

随着技术的发展,计算机开始越来越多地进入数学领域,日益成为人们探索数学世界的“利器”。1949年,J. W. Wrench爵士和L. R. Smith首次使用计算机(ENIAC)计算π,自此以后,人们对π值的更精确计算都是通过电子计算机来进行的,随着计算机的性能和算力不断扩展,计算出的π值也越来越精确。

除了以上这些“π记录”的书写者,还有一些关于π和数字314的小事:

☑️ 一年的第314天为11月10日,而在闰年,这一天则是11月9日。

☑️ 7月22日为圆周率值近似日,因为分数22/7的前几个数字为3.142857,和π非常接近。

☑️ 重力加速的g和π的平方几乎相等。

☑️ 2019年3月14日,谷歌宣布,圆周率已计算到小数点后的31.4万亿位。

π的迷人之处,在于它的无限不循环性,小数点后面的这些数字包含无穷无尽的数字组合,可能你的幸运号码、你的生日,都能在π的“尾巴”某一处追寻到。

例如,0314这组数列从小数点后的第3495位开始,泛林集团成立的年份1980从小数点后第6633位开始,而泛林集团在中国生根发展的年份1994则始于小数点后第3672位。