朱昌宝教授团队在高性能柔性钠离子电池负极领域取得重要进展

随着电子产品和新能源汽车的广泛使用,对储能二次电池的需求量和性能又提出了更高的要求。锂离子电池已被普及应用,而钠离子电池以其显著的成本优势,在今后的电动汽车和大规模储能系统中将展现出巨大的应用前景。研发高性能的电极材料已成为当今钠离子电池领域的一大热点。对于负极而言,根据储钠机制大致可以分为四类:合金型、转化型、嵌入型和吸附型。这四者有它们分别的优势和劣势,合金型和转化型的比容量较高,但倍率和循环性能较差。相反,嵌入型和吸附型的倍率和循环性能优异,但理论比容量却较低。如何结合这四者的优势去设计具有较高比容量、高倍率、长循环的储钠负极材料是当今一项关键且富有挑战性的研究课题。

此外,如果从提高电池能量密度的角度思考,商业化电池的负极通常采用较重的铜箔作为电极集流体,这势必会大幅降低整个电池的能量密度。比如,硅负极的比容量可以达到2000 mAh/g以上,但如果把铜箔重量考虑进去,就整个负极而言,其比容量却低于100 mAh/g。如果再考虑到柔性器件的应用领域,那么柔性电池电极材料的设计是这关键的第一步。综合而言,研发柔性、无粘结剂、无电极集流体、且兼具高性能的储钠负极材料迫在眉睫!

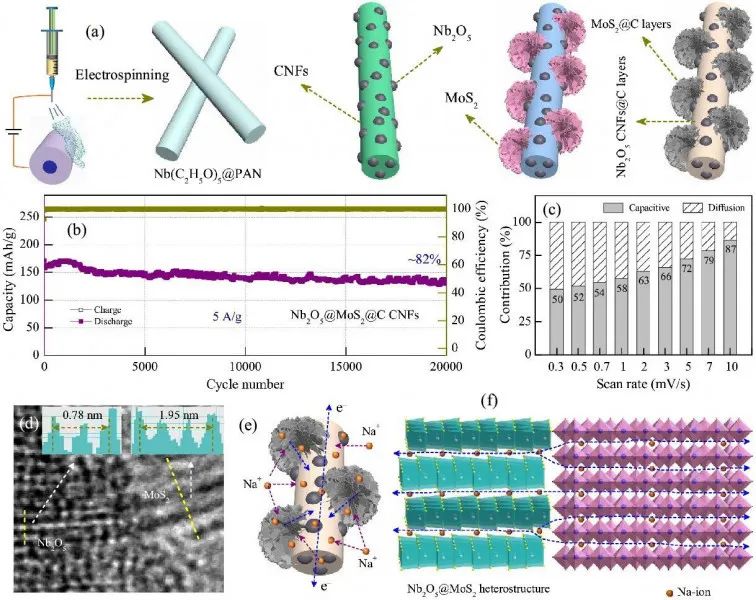

基于此,近日,我校材料科学与工程学院朱昌宝教授课题组巧妙地利用三种储钠机制的协同作用,将嵌入型的Nb2O5、转化型的MoS2、吸附型的硬碳进行有效结合,外加整体的软碳包覆,设计并成功制备了一种三维柔性的Nb2O5@hard carbon@MoS2@soft carbon电极复合材料。

本工作的复合材料的制备思路、储钠性能及机理探索

其中静电纺丝衍生的硬碳网络提供了柔性支撑骨架;具有本征储钠优势的Nb2O5表现出优异的循环稳定性;MoS2的复合显著提升了电极的比容量,且因此又构造了具有提升钠传输的Nb2O5@ MoS2异质结通道;软碳的包覆在提升导电性的同时又将缓冲整体电极的体积膨胀。制备的复合电极的储钠比容量高于硬碳和Nb2O5,倍率和循环性能又优于MoS2,在循环2万圈后,容量维持率仍具有82%以上。这样优异的性能可归功于有益集成的吸附-嵌入-转化多机制,以及伴随而来的多种协同作用效应。本研究工作将有助于未来开发其他类型的复合和柔性储能电极。

相关的研究成果以“Advantageous Functional Integration of Adsorption-Intercalation-Conversion Hybrid Mechanisms in 3D Flexible Nb2O5@Hard Carbon@MoS2@Soft Carbon Fiber Paper Anodes for Ultrafast and Super-Stable Sodium Storage”为题发表在材料领域重要期刊Advanced Functional Materials (2020, 30, 1908665) 上。中山大学材料科学与工程学院为文章第一单位,文章的第一作者是我院的邓青林博士,我院本科生陈风也参与了研究工作为文章的第二作者,朱昌宝教授和中国科学技术大学的余彦教授为该论文的共同通讯作者。此项工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中山大学高校基本科研业务费等项目的大力支持。

论文链接:

https://www.onlinelibrary.wiley.com/

doi/10.1002/adfm.201908665

扫码阅读原文

---SYSU SMSE---

图文来源 | 中山大学材料科学与工程学院

排版 | 谢依玲

初审 | 黄艳月

审核 | 陈永明、黄旭俊

审核发布 | 李伯军

欢迎关注材料科学与工程学院