全产业链视角看半导体检测设备

欲进入半导体微信群,请添加微信号:tuoke-88

以下是正文

一、检测设备:芯片良率控制关键

1、半导体检测设备分前道量测设备和后道测试设备

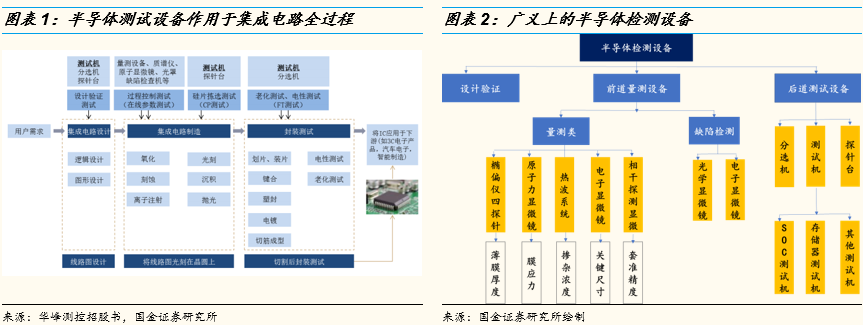

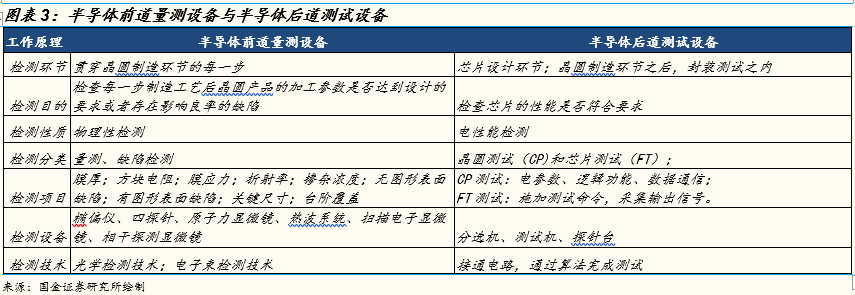

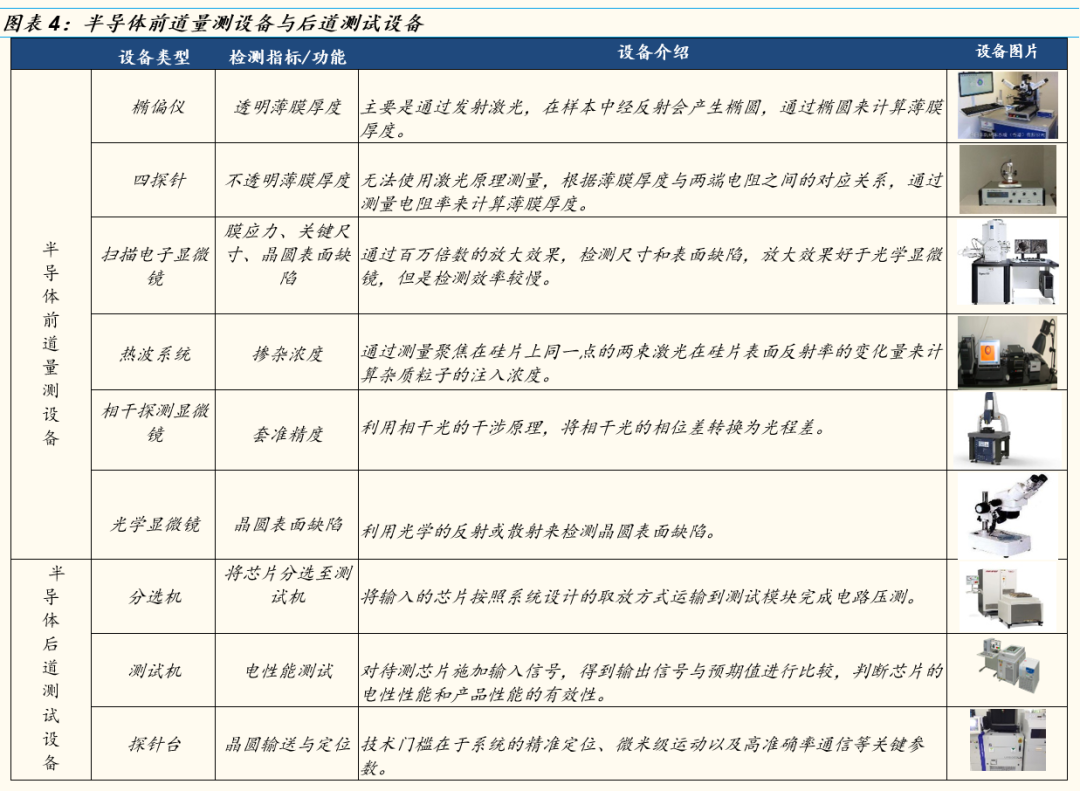

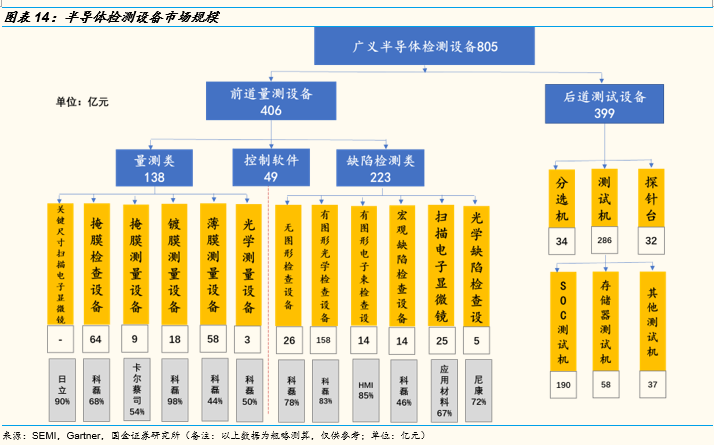

定义:广义上的半导体检测设备,分为前道量测(又称半导体量测设备)和后道测试(又称半导体测试设备)。前道量检测主要用于晶圆加工环节,目的是检查每一步制造工艺后晶圆产品的加工参数是否达到设计的要求或者存在影响良率的缺陷,属于物理性的检测;半导体后道测试设备主要是用在晶圆加工之后、封装测试环节内,目的是检查芯片的性能是否符合要求,属于电性能的检测。

作为物理性检测的前道量检测设备,注重过程工艺监控。根据功能的不同又分为两种设备:一是量测类,二是缺陷检测类。(1)量测类设备:主要用来测量透明薄膜厚度、不透明薄膜厚度、膜应力、掺杂浓度、关键尺寸、套准精度等指标,对应的设备需求分别为椭偏仪、四探针、原子力显微镜、热波系统、扫描电子显微镜和相干探测显微镜等。(2)缺陷检测类设备:主要用来检测晶圆表面的缺陷,分为光学显微镜和扫描电子显微镜。

作为电性能检测的后道测试设备,注重产品质量监控。根据功能的不同又分为三种,一是测试机,二是分选机,三是探针台。其中测试机根据测试产品不同,分为Soc测试机、存储器测试机和其他测试机等。根据对象不同,后道测试又划分为CP(晶圆)测试和FT(芯片)测试。

本报告对半导体检测设备的定义为广义上的半导体检测设备。

前道量测设备与后道测试设备具有本质区别:(1)工作原理不同,量测设备为物理性的检测,测试设备为电性能的检测;(2)检测环节不同,前道量测设备主要应用于晶圆制造环节,后道测试设备主要应用于芯片设计和封装测试环节;(3)检测技术不同,量测设备主要用到光学和电子束检测技术,测试设备主要用到电路测试技术;(4)检测设备类型不同。

根据工艺在封装环节的前后顺序,后道测试可以分为晶圆测试(CP)和芯片测试(FT):(1)CP测试需要搭配探针台和测试台,待测硅片被放置到真空托盘上,软件控制探针完成对准和电路测试,不合格的芯片会被墨水标注,在封装前被剔除,确保合格的产品进入封装环节;(2)FT测试需要搭配测试机和分选机,分选机将封装好的芯片传送至测试工位,测试台对集成电路实施测试命令,判断芯片的功能有效性。测试结果将传送给分选机,分选机据此进行标记、分类。

先进制程升级要求半导体检测技术快速迭代

提高制程控制良率,提高效率降低成本是客户的重要诉求:半导体检测设备的核心功能是用来检测晶圆制造和芯片成品的质量,辅助降本、提高良率和增强客户的订单获取能力。检测设备自身不会改变晶圆或芯片的质地,但是经过优化的测试方法,可以在具有高测试覆盖率的前提下,控制成本并降低在最终客户那里的DPPM(Defective Parts Per Million),减少退货率。

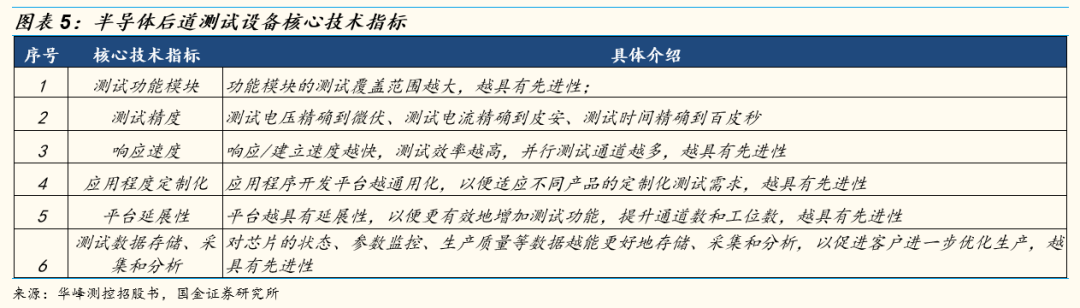

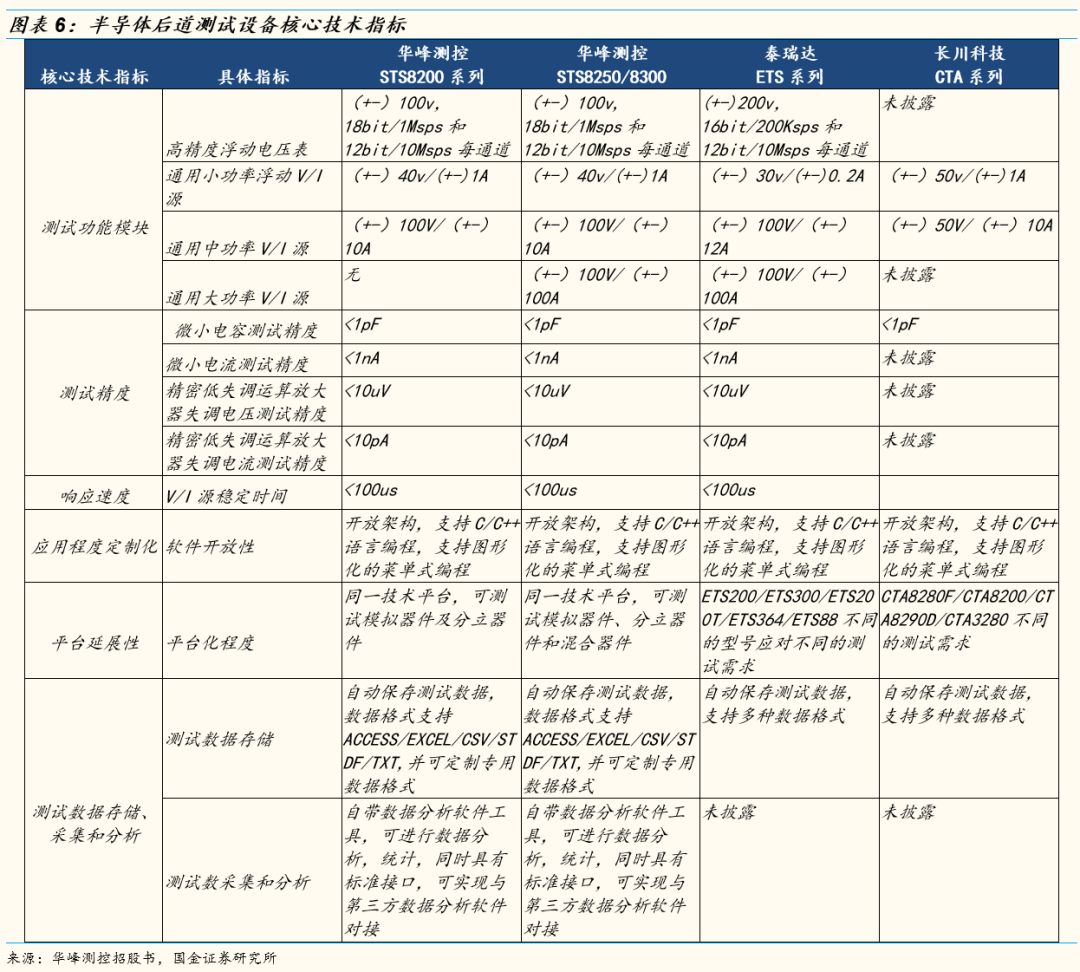

衡量半导体检测设备先进性的主要指标包括精度、速度、并测能力、自动化程度、平台延展性等指标。从技术指标来看,国内部分测试设备的产品已经逐渐接近国际领先水平。以测试机为例,目前的技术差异主要集中测试功能模块。

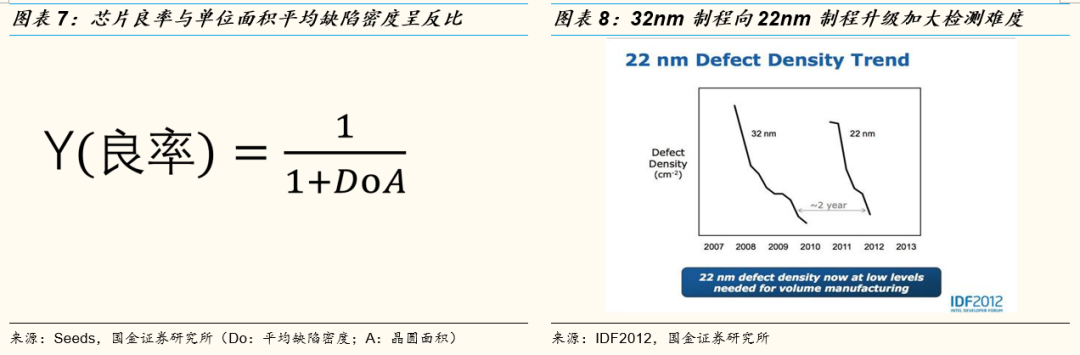

先进制程升级对检测设备各项指标的要求大大提升。根据良率公式(Seeds,1967年),良率Y与单位面积平均检测缺陷密度Do呈反比。随着制程工艺的升级,单位晶圆面积的平均检测缺陷密度将增加,从而导致良率下降,成本上升。这要求半导体检测设备的精度和速度等指标需要进一步提升来进行匹配。

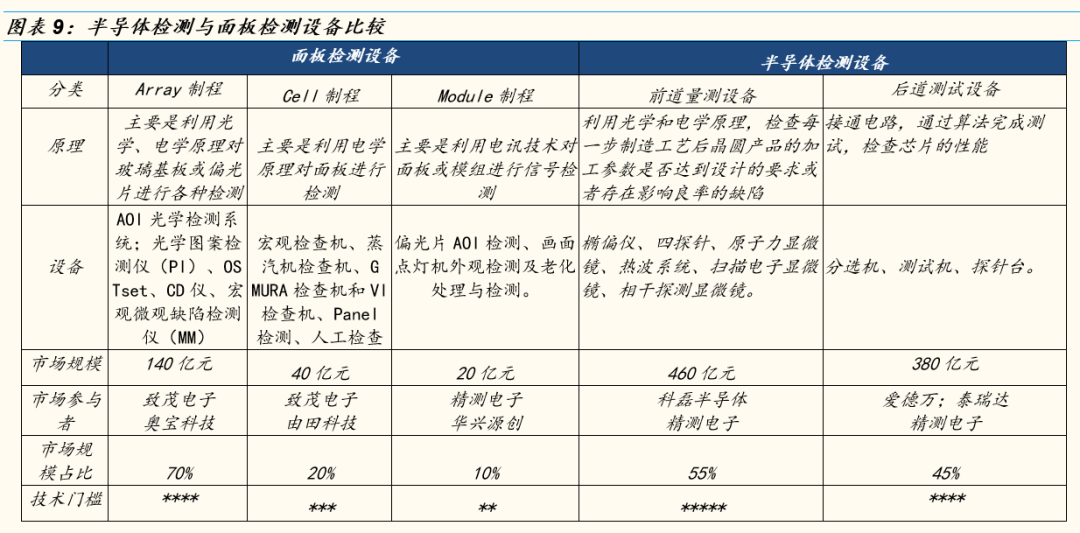

2、半导体检测设备相比面板检测设备技术门槛更高

半导体检测设备相比面板检测设备:技术门槛更高,市场容量更大。

(1)市场容量差异较大:半导体检测设备市场规模超过800亿元,是面板检测设备的4倍,面板检测设备龙头致茂电子收入规模34亿元,而半导体检测设备龙头收入超过百亿元。

(2)竞争格局差异较大:半导体检测设备竞争格局更趋于集中,面板检测设备竞争格局更为分散。

(3)检测对象标准化程度不一样:半导体检测设备检测对象为定制化芯片,面板检测设备检测对象为相对标准化的显示面板。不同场景、不同制程的芯片检测基本是定制化的设备。因此,某一公司的半导体检测设备产品即使在某一个领域做的很成熟,但是横向扩张存在天然的障碍。

(4)技术难度差异较大:面板的Array和Cell环节与半导体前道量测设备检测原理相似,均采用光学和电学原理进行物理性的检测。但是同样为光学检测,半导体检测的精密程度(半导体检测至少到纳米级,面板检测最高到微米级)、检测维度(比如膜厚检测设备要求对图像三维立体有三维立体效果,而面板检测要求二维平面图像即可)等许多指标要求更高,技术难度更大。

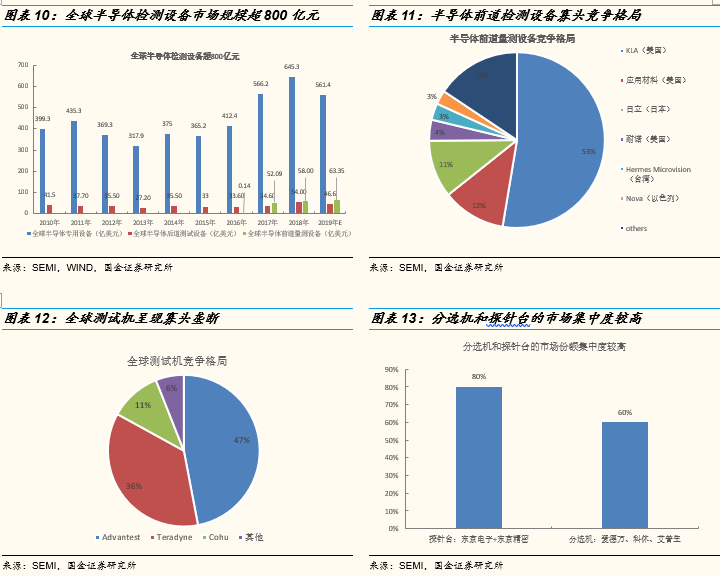

3、全球超800亿规模,寡头垄断格局

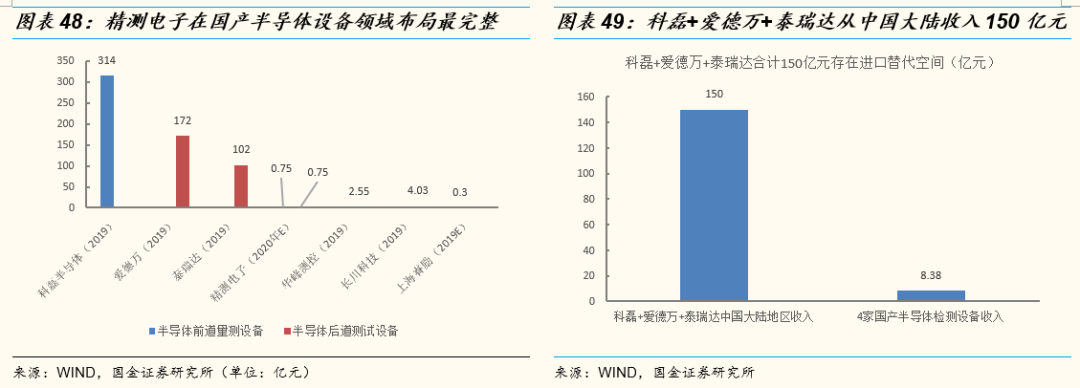

根据SEMI统计及我们的测算口径,全球半导体检测类设备市场规模超800亿,其中前道量测设备市场规模406亿元左右,后道测试设备399亿元左右。

半导体检测设备市场结构特征包括(以下数据仅为我们粗略测算依据或假设,仅供参考)

半导体设备占整线投资的80%左右;

半导体检测设备占半导体专用设备17%,其中前道量测设备占比8.5%,后道测试设备占比8.3%;

前道量检测设备中,其中测量设备占34%,缺陷检测设备占比55%,过程控制软件占11%。

后道测试设备中,测试机占63.1%,分选机占17.4%,探针台占15.2%。在测试机中,Soc测试机占68.5%,存储器测试机占20%,其他占13%。

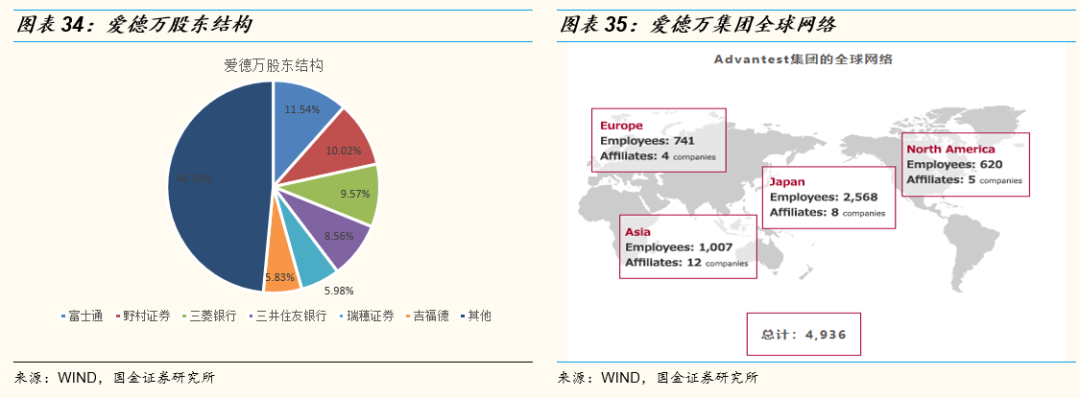

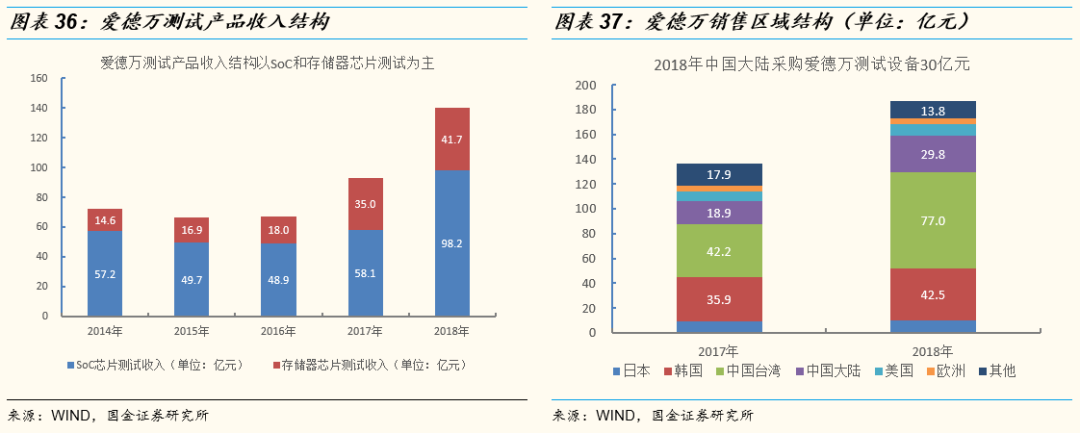

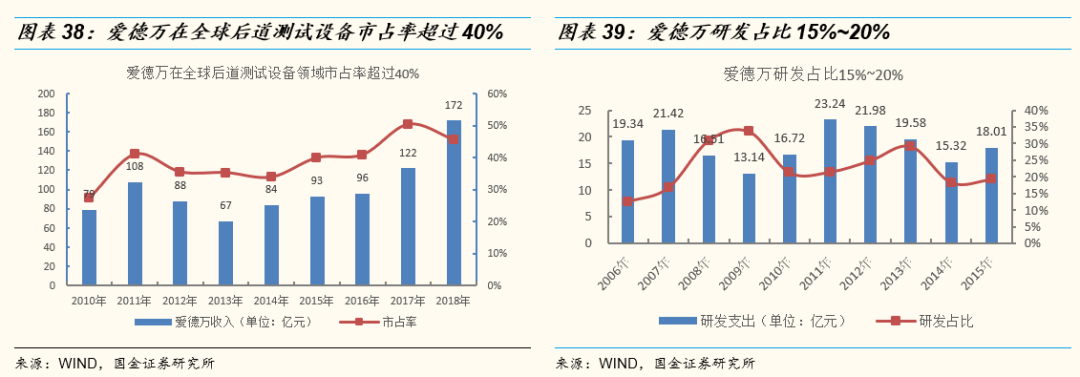

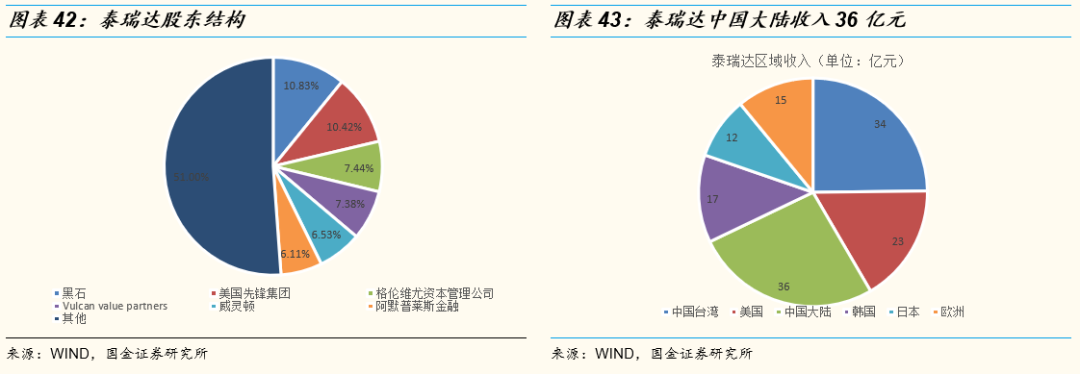

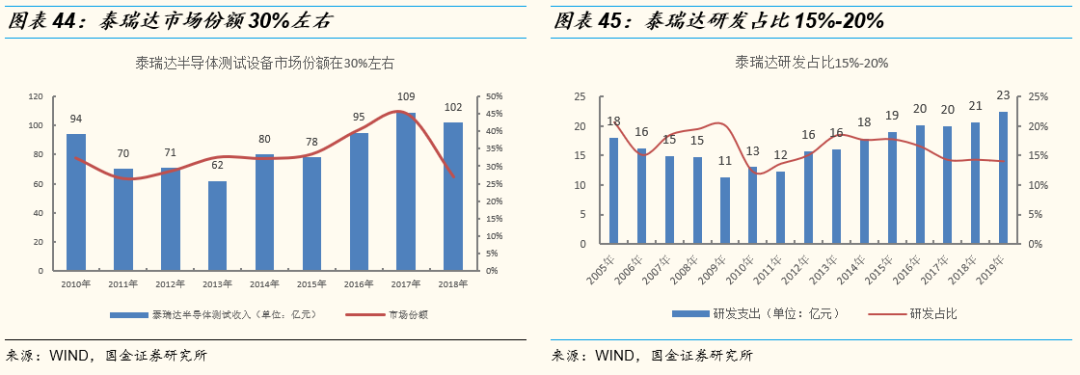

半导体检测设备呈现寡头垄断格局。前道检测设备领域,科磊、应用材料、日立合计占比76%;在后道测试设备领域,爱德万、泰瑞达两家合计合计占有81%的份额;在后道分选机设备领域,爱德万、泰普达、爱普生合计展有60%的份额;在后道探针台设备领域,东京精密和东京电子合计占有80%的份额。

半导体前道量测设备里,除了薄膜测量设备、宏观缺陷检查设备的龙头份额低于50%以外,其他细分设备领域的龙头市场份额都在50%以上。由此推断,薄膜测量设备、宏观缺陷检查设备可能是比较容易突破的两种前道量测设备类型。

二、景气追踪:目前处于第9轮半导体设备的上行周期

1、终端需求:宏观经济强相关,依赖半导体下游资本开支

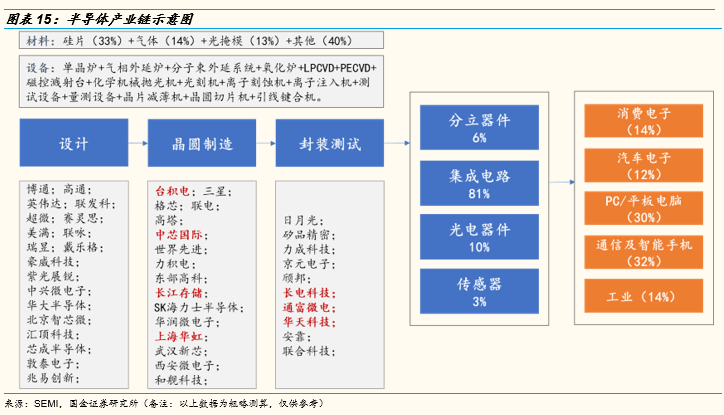

半导体检测设备采购需求直接取决于下游半导体厂商的资本开支,而半导体厂商的资本开支直接依赖下游终端需求。终端需求里边,消费电子占14%、汽车电子占12%、PC/平板电脑占30%、通信及智能手机占32%、工业占14%。目前终端需求构成里,大部分行业进入平缓增长阶段,打破行业增长边界的增长点依赖于新的技术创新,技术创新带动下游产品结构升级对芯片制程提出更高的要求,这些增长点包括5G及其应用场景、新能源汽车带动的电子化趋势、可穿戴设备等。

国产半导体设备的采购需求除了跟随半导体资本开支周期外,还有国产替代的逻辑。

2、目前处于半导体设备的第9轮上行周期 ,短期受疫情冲击

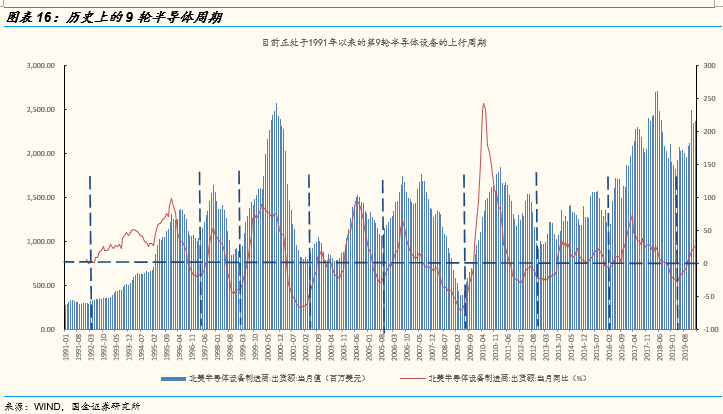

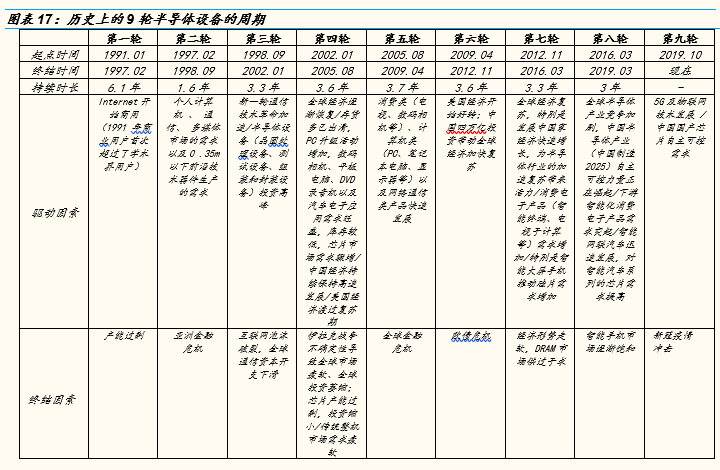

1991~2019年,全球半导体设备先后经历了9轮小周期,每一轮周期基本与全球经济的库存周期保持同步,持续时间在3.5年左右。对每一轮周期的复盘见下图。

目前半导体设备正处于第9轮上行周期。高频指标显示,10月份北美半导体设备商出货额同比增速转正,截止到2020年2月,北美半导体设备商出货额同比增速26%。驱动本轮半导体景气向上周期的主要动力为5G及物联网技术发展,中国对芯片自主可控需求。

目前受到新冠疫情影响,全球经济陷入短期衰退的概率在增加,复盘历史,虽然本轮上行周期持续的时间不到半年,可能复苏周期的节奏被突然打乱,但只要待疫情可控经济企稳,5G商用加速的动力将继续支撑半导体景气上行。

3、下游资本性开支扩张确定,重点关注长江存储和中芯国际

半导体检测设备采购需求依赖于下游客户资本性支出。

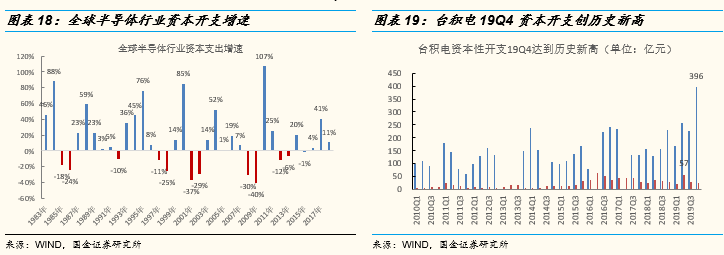

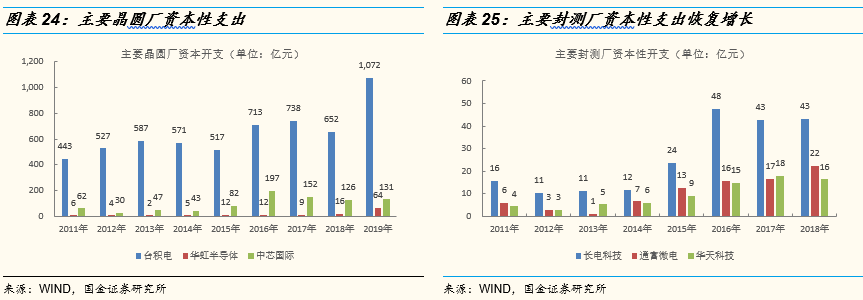

2020年台积电资本性支出或再创历史新高。台积电作为全球最大的晶圆代工制造厂,其每年的资本开支力度是行业的风向标。2019年,台积电资本性开支投入1072亿元,创历史新高,同比增长49%,预计2020年资本性支出将达到1120亿元,同比增长4.4%,继续创历史新高。

台积电巨额资本预算主要用于扩增先进工艺产线,除了满载的7nm工艺生产线之外,2020年还将提升6nm及5nm工艺产能。近些年来,台积电先后从泰瑞达、科磊半导体、应用材料、ASML等公司订购超过百亿新台币的设备。其中2019年先后向ASML和应用材料等公司订购价值152.79亿新台币(约35.82亿元人民币)和56.68亿新台币(约13.29亿人民币)的设备。

台积电测试设备的供应商主要来自于国外龙头企业,国内供应商比例较低。随先进制程的线宽越来越细,避免光刻胶产生晶圆报废事件再次发生给公司带来利润损失,台积电专门成立了200人规模的品质管理检测单位,在台积电2020年二季度实现全球首条量产5nm制程的目标推动下,预计未来对测试设备的需求将会有所增加。

能否进入以台积电为代表的国际主流晶圆厂供应商体系决定了国产半导体检测设备长期空间。

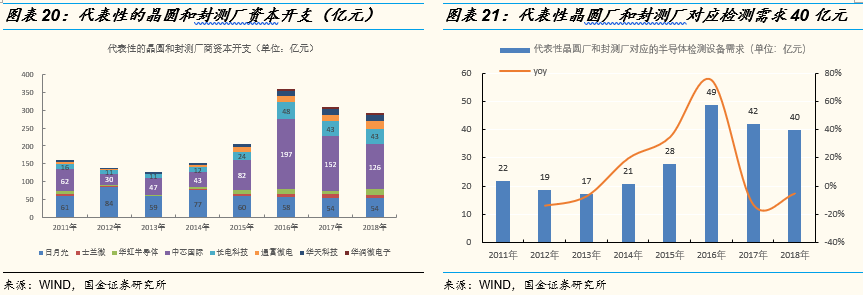

我们将国内主要半导体检测设备厂的主要客户群做了统计,华峰测控、长川科技、精测电子目前的客户群主要为中芯国际、士兰微、华虹半导体、长电科技、通富微电、华天科技、华润微电子、日月光、长江存储等。除长江存储外,其余都有连续披露的资本性开支数据。

2018年,8家公司每年半导体检测设备需求采购总规模在40~50亿元。我们根据半导体设备占总支出80%和半导体检测设备占总设备比重17%测算,2018年8家晶圆和封测厂商对应每年的检测设备需求分别为:中芯国际(17亿)、士兰微(1.36亿元)、华虹半导体(2.1亿元)、长电科技(5.9亿元)、通富微电(3.0亿元)、华天科技(2.2亿元)、华润微电子(0.7亿元)、日月光(7.3亿元)。(长江存储未披露公开数据)。

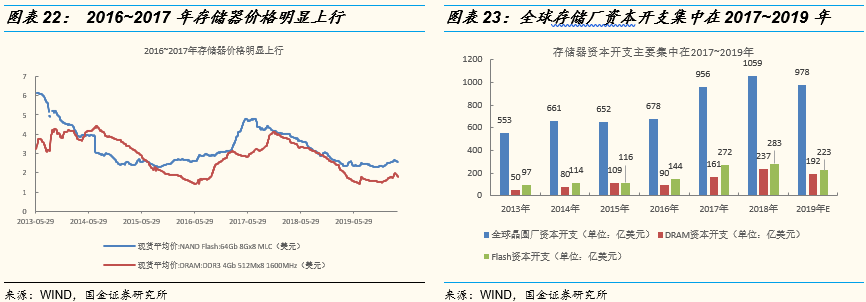

存储器是驱动2017~2019年行业资本开支的主要动力。2016H2~2017年,DRAM和NAND供不应求,出现大幅涨价,刺激了存储器厂商的资本开支,产能投放集中在2017~2019年。进入2020年,随着部分新增存储器产能的投放,DRAM和NAND价格回落到2016年水平。但是进入到2019年随着5G及其物联网技术的发展,各大存储器厂商加大对3D NAND堆叠技术的投入,继续引领资本开支增长。

三星:存储器行业风向标。2018年三星在NAND Flash闪存上的资本支出为64亿美元,2019年提高至90亿美元,同比增长40%。

紫光集团:预计紫光集团在2018~2027年期间,或至少投资1000亿美元,相当于平均每年年均100亿美元投入。(1)紫光重庆DRAM存储芯片制造工厂专注于12英寸DRAM存储芯片的制造,该工厂计划于2019年底开工建设,预计2021年建成投产;(2)长江存储-武汉存储基地,计划5年累计投资240亿美元,到2030年形成月产能30万片芯片的生产规模。一期项目已经于2019年3月实现量产,主要生产3D NAND 32层产品。我们预计长江存储武汉工厂若如期实施,对半导体检测设备的需求有望保持年均44亿元的规模。

长鑫存储:2017年5月,计划总投资72亿美元,兴建12吋晶圆厂以发展DRAM产品,项目建设三期工程。目前建设的是一期工程12英寸晶圆厂,投资25亿美元,月产能为12.5万片晶圆,2019年四季度正式量产。二期和三期项目择机启动,我们判断将带动半导体检测设备需求6亿元左右。

中芯国际:2019年中芯国际资本开支131亿元,同比增长4%。2020年计划投入217亿元,同比增长66%,其中20亿美元用于上海300mm fab,5亿美元用于北京的300mm fab的设备和设施建设。中芯国际的资本开支主要投向14nm以及改进型的12nm工艺生产,加快N+1、N+2代工艺试产的进程。2019年14nm工艺开始为公司贡献收入,收入占比1%。预计2020年采购半导体检测设备30亿元左右。

长电科技:2020年计划资本开支30亿元。

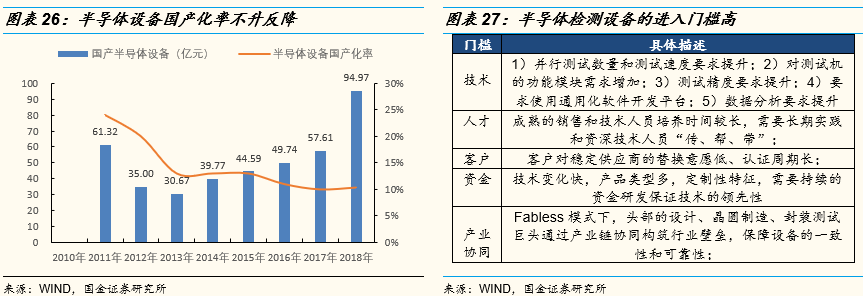

半导体检测设备的进入门槛较高,强者越强属性突出。半导体检测设备的门槛体现在技术门槛、人才壁垒、客户资源壁垒、资金壁垒和产业协同壁垒。

半导体设备整体的国产化率不升反降。半导体设备国产化率目前在10%左右,较2013年有所下滑,我们判断这是由于半导体设备层面国产化的速度低于下游资本开支的速度。

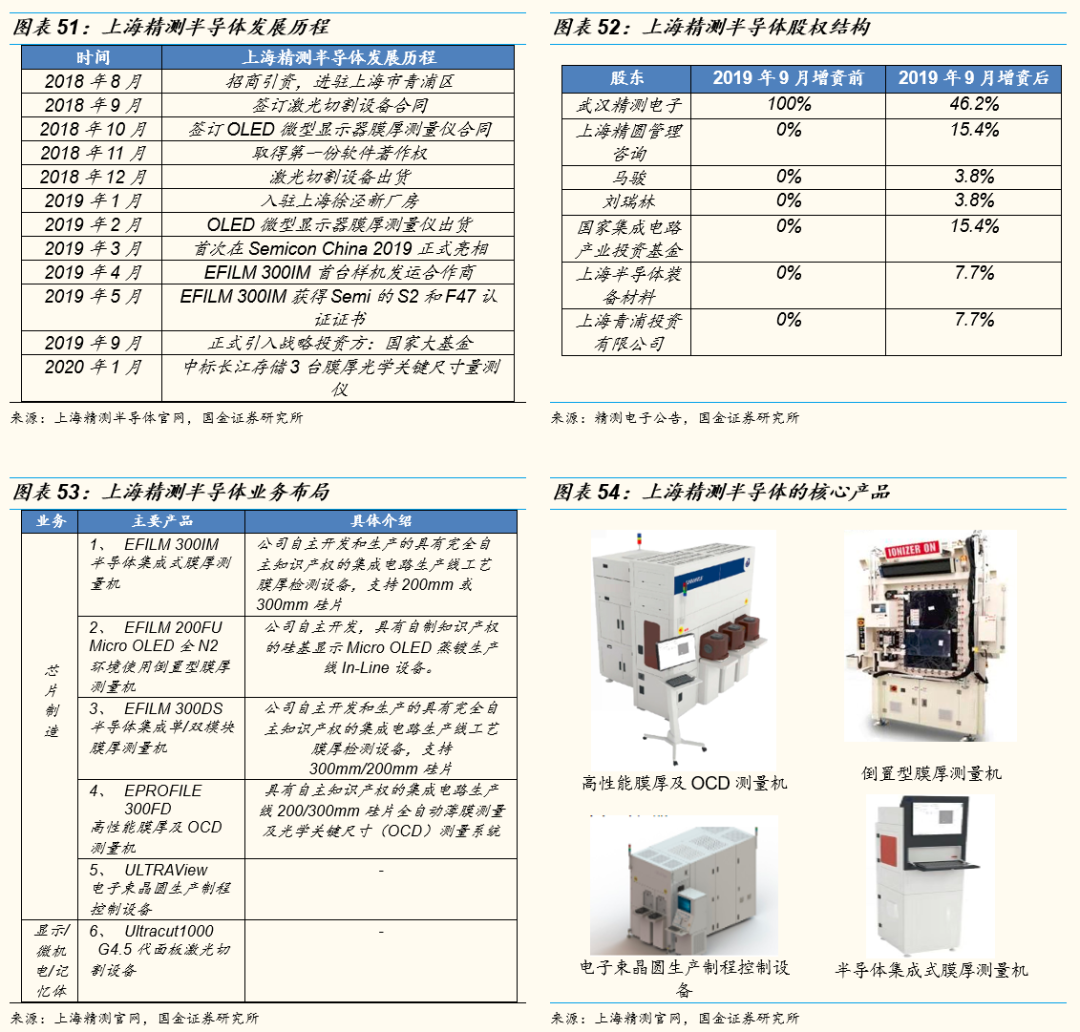

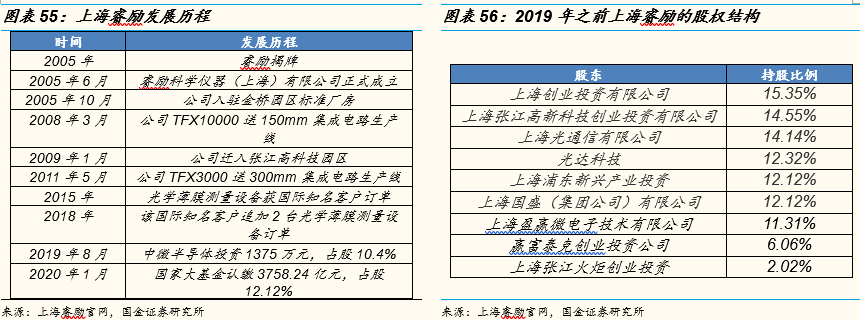

半导体前道量测设备国产化有零星出货。国产半导体量测设备主要参与者为精测电子和上海睿励。

(1)精测电子:2020年1月份,上海精测中标长江存储3台膜厚光学关键尺寸量测仪;电子显微镜产品正在研发阶段;

(2)上海睿励:成立于 2005年 6月,专注集成电路工艺检测设备已耕耘 14余年。目前拥有的主要产品包括光学检测设备、硅片厚度及翘曲测量设备及子公司宏观缺陷检测设备等。上海睿励自主研发的 12 英寸光学测量设备 TFX3000系列产品,已应用在 28纳米芯片生产线并在进行 14纳米工艺验证,在 3D存储芯片上达到 64层的检测能力。产品目前已成功进入世界领先芯片客户 (三星)3D闪存芯片生产线,并取得 7台次重复订单。

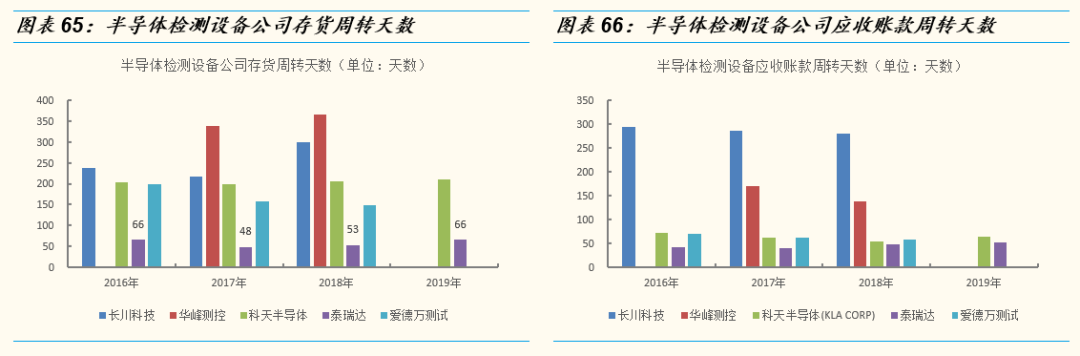

半导体测试设备国产化程度相对较高。华峰测控和长川科技在测试机和分选机领域取得不错的国产化进展,精测电子后来居上。

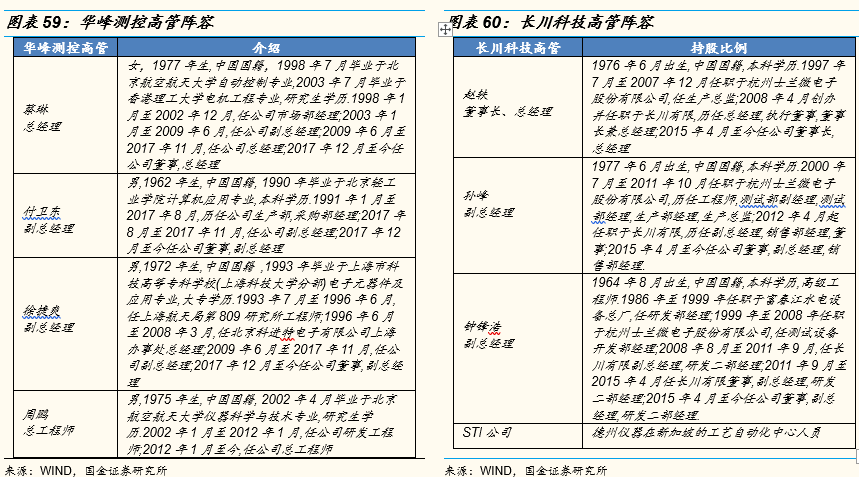

(1)华峰测控:2018年收入2.19亿元,以测试系统为主,主要客户包括长电科技、通富微电子、承欧科技、杰群dianzi 和天水华天电子集团;

(2)长川科技:2018年总收入2.16亿元,其中分选机1.18亿元,测试机0.86亿元,主要客户面向长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等;

(3)精测电子:2019年12月份,中标长江存储存储芯片测试设备(5台高温老化测试机),执行主体是武汉精鸿;2020年3月份,Wintest LCD驱动芯片检测设备获台湾客户订单。

三、海外对标:科磊半导体&爱德万&泰瑞达

1、科磊半导体:全球前道量测设备龙头

发展历程:每年投入15%~20%的收入用于研发

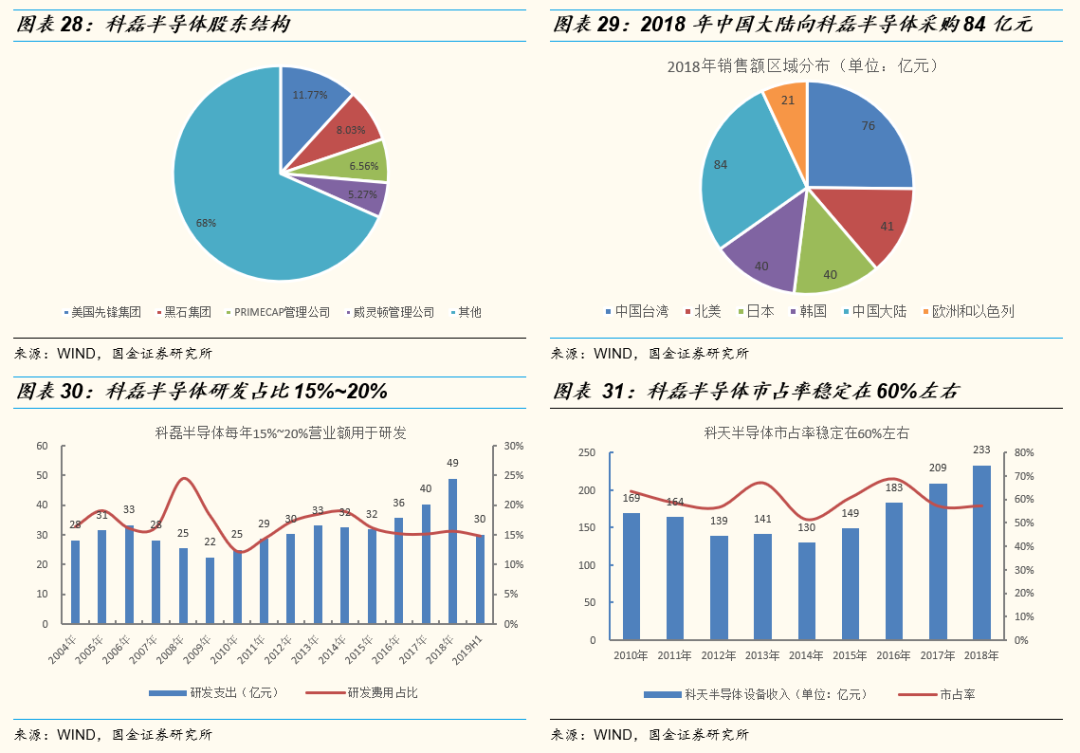

(1)科磊半导体,1976年成立于美国硅谷,1997年由KLA Instruments 与 Tencor Instruments合并而成,是全球最大的半导体前道量测设备供应商。2018年公司收入314亿元人民币,最早依靠掩膜检测业务起家,每年拿出其营业额的15%~20%用于研发,成立以来先后外延收购了10余家半导体检测设备领域的公司,对半导体前道检测业务全面完成布局。2015年10月21日,科林研发公司宣布将斥资106亿美元,以现金加股票的方式收购科磊半导体。

(2)科磊半导体与台积电均为美系资本控制,两者深度绑定。公司前四大股东分别为美国先锋集团、黑石集团、PRIMECAP管理公司、威灵顿管理公司,合计持有31.63%股权。而台积电的前十大股东基本为花旗、摩根、大通等美系资本。美系资本出于扶持本国设备厂发展,遵循订单优先原则。

(3)科天半导体长期垄断半导体前道量测设备50%~60%的市场份额。

业务梳理:2018年中国大陆向科磊半导体采购84亿元

(1)设备+服务是检测企业的发展路径。科磊半导体,按照主营业务结构,产品和服务收入分别占比75%和25%;单看产品结构里边,23%来自度量业务,77%来自缺陷检测业务。

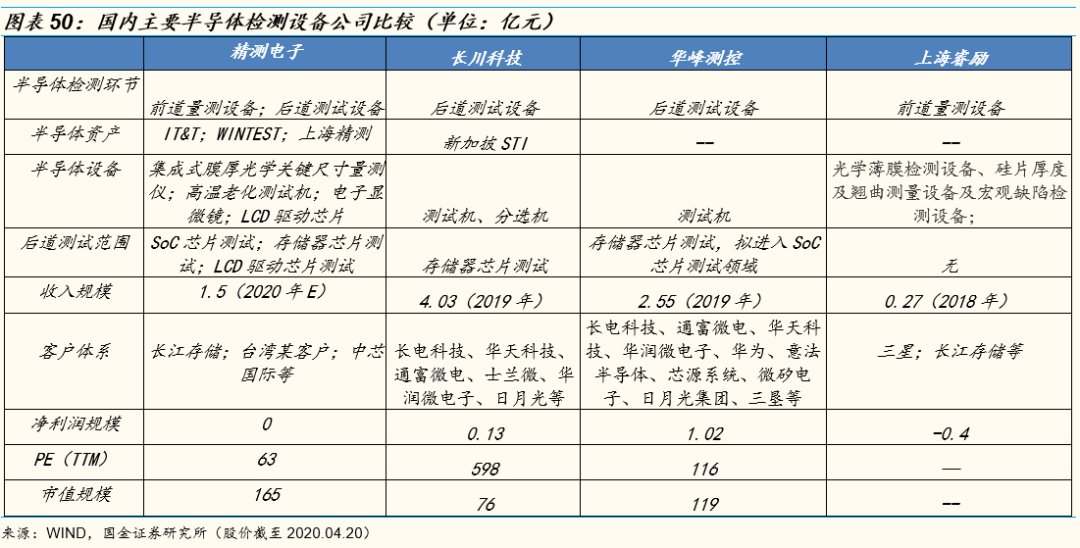

(2)2018年中国大陆向科磊半导体采购了84亿元设备+服务。根据区域结构看,中国大陆和中国台湾合计收入占比50%(其中两者各占一半),北美、日本和韩国各占12%左右。中国大陆向科磊半导体采购84亿元设备,是国内半导体前道量测设备厂商国产化最直接的替代空间。

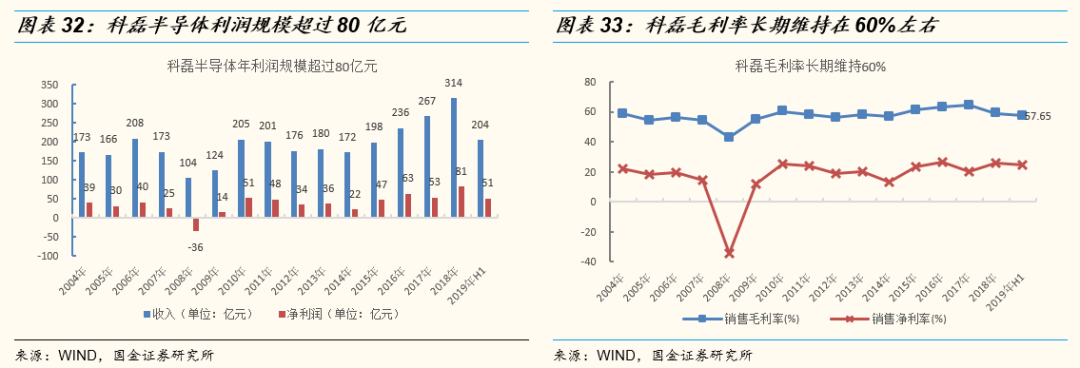

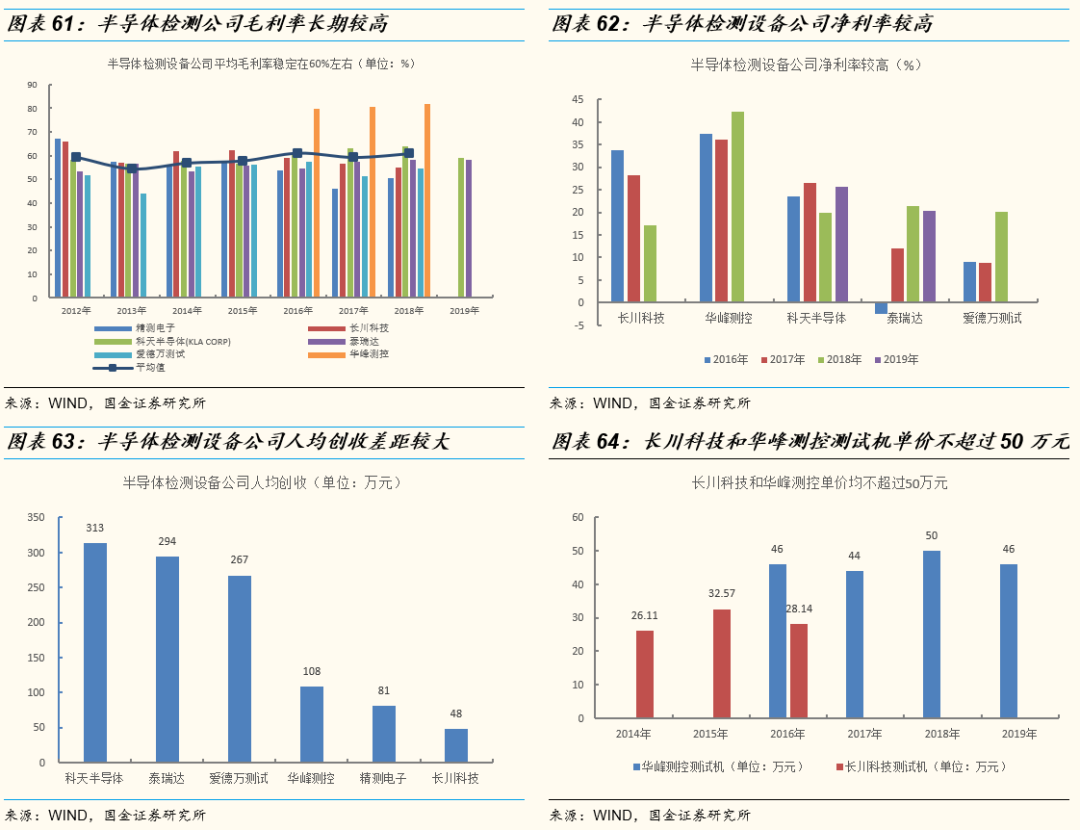

财务指标:年利润规模超过80亿元,毛利率稳定在60%

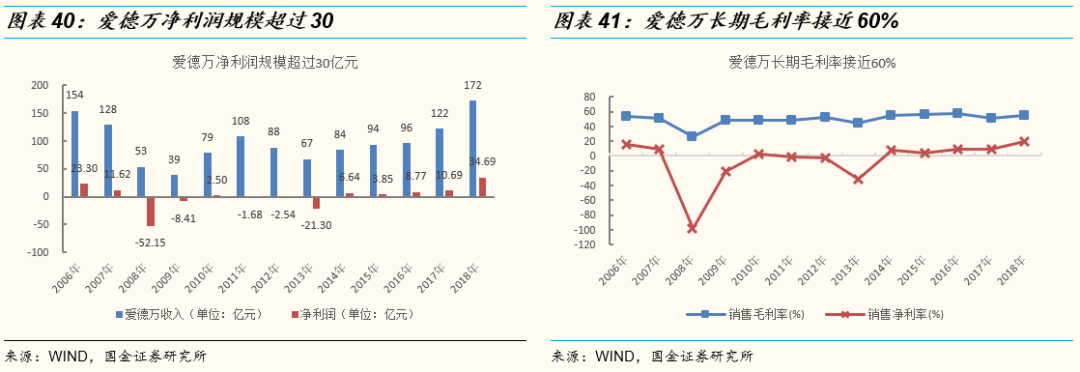

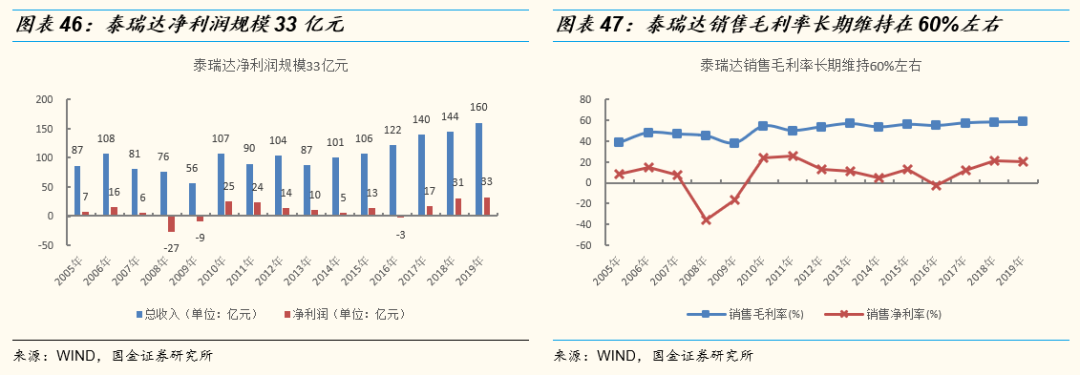

(1)科磊半导体总收入规模超过300亿元,净利润规模超过80亿元,毛利率长期稳定在60%,净利率长期稳定在25%左右。

(2)截至到3月31日,科磊半导体PE(TTM)为21倍,市值规模1660亿元。