锂硫电池安全评估首篇文章:综合评价及失效机理分析

本文以锂硫软包电池作为研究对象,对极端滥用条件下的锂硫电池安全性能进行综合评价,对比研究了针刺、重物冲击、外部短路和针刺等不同滥用条件下的锂硫电池热失控行为特性,基于电池热失控演化的电和热行为对电池的失效机理进行深入研究,并提出了通过加入导热隔膜改善锂硫电池安全性能的方案,该项研究工作为今后高能量密度和高安全性的锂硫电池开发提供了新的研究思路

本文为针对锂硫电池的安全性能进行全面分析的第一篇文章,有助于科研工作者对锂硫电池的安全性能有一个全面的概念,找到研究高安全性锂硫电池的切入点。解决锂硫电池安全性问题,提升锂硫电池在极端滥用条件下抵御热失控的能力对确保锂硫电池商业化使用的安全性至关重要,是锂硫电池在储能系统上进一步推广与应用必须攻克的技术难题。因此,开展极端滥用条件下的锂硫电池安全性能研究和失效机理分析对锂硫电池的应用具有重要意义和实用价值。

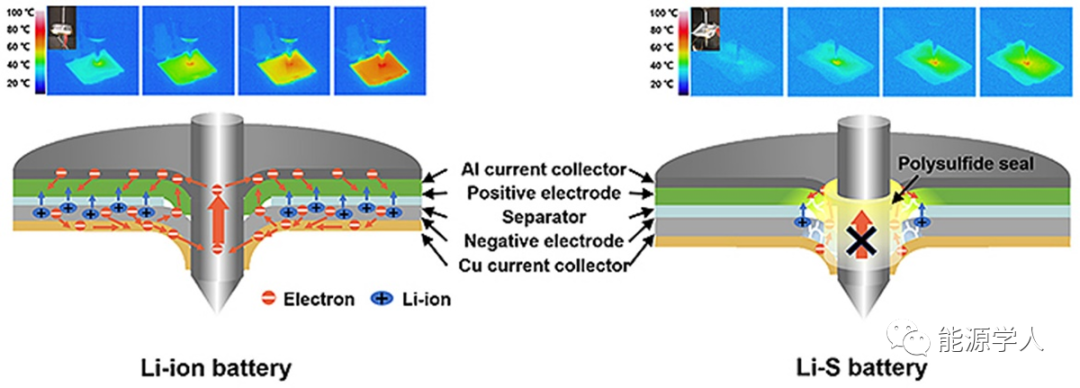

锂硫电池因具有高理论能量密度,被作为具有实用前景的下一代储能器件而广受关注。然而,目前针对锂硫电池安全性能的研究工作相对较少,对锂硫电池的安全性和失效机理的认识也不够深入,如何解决锂硫电池的安全隐患和提升电池安全可靠性,以及如何评估锂硫电池的安全性是锂硫电池未来发展的重点关注方向之一。本文首次对锂硫电池在极端滥用条件下的安全性能进行综合评价,并深入分析了电池的失效机理,研究发现与传统锂离子电池相比,锂硫电池在针刺测试过程中会形成一个绝缘的密封环减缓内部短路的电子传输速度和产热速度,因而降低由于电池发生内部短路带来的安全隐患,此外,锂硫电池在过充过程中因正极材料硫不析出氧气降低其发生热失控的风险,与锂离子电池相比安全可靠性更高。该项研究工作对提升锂硫电池的安全性能具有重要的参考价值,同时为锂硫电池的安全问题提供了可行的解决方案。

【背景简介】

迄今为止,人们已经付出了许多的努力并进行了大量的探索来推动锂硫电池的商业化,例如将硫封装到碳基材料中并使用功能性粘合剂将多硫化物限制在硫正极中,采用固体/聚合物界面电解液抑制锂金属负极的锂枝晶问题,在硫正极和锂负极之间插入功能性阻挡层以防止多硫化物的穿梭效应。

首先,锂箔在充放电过程中必然形成锂枝晶,这会增加循环过程中突然发生内部短路的可能性。过充电、高倍率充电和低温充电使枝晶的形成更加严重。其次,为了得到稳定的负极SEI,采用LiNO3作为电解液添加剂,这增加了热失控的风险。作为一种非常强的氧化剂,LiNO3的加入使正极的成分与火药(木炭、硫磺和硝酸钾等)相似。此外,由低沸点的易燃溶剂(如1,3-二氧环烷(DOL)和1,2-二甲氧基甲烷(DME))组成的液体电解质通常用于大多数锂硫电池。因此,当接触到热失控时,易燃材料可能会引起火灾甚至爆炸。

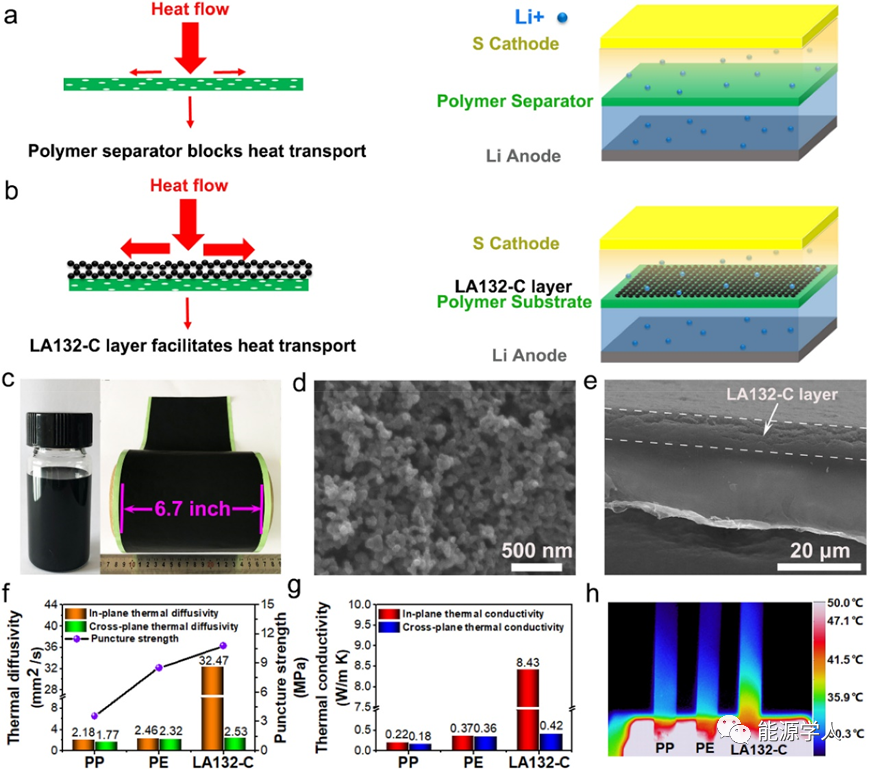

储能系统的电池热管理对其性能和安全性至关重要,特别是对于高能量密度的锂硫电池。在外界短路、撞击、针刺等滥用条件下,电池内部组分反应产生的热量和压力积聚会导致电池的安全隐患,甚至出现巨大的热失控。电池内部的高导热性对于促进散热、避免局部过热和热失控非常重要。隔膜作为电池的关键部件,对电池内部的散热起着至关重要的作用,并通常是为了提高电池的安全性而对其进行研究。

【成果简介】

近日,中山大学的孟跃中教授、王拴紧教授等人在在国际知名期刊Energy Storage Materials上发表题为“Comprehensiveevaluation of safety performance and failure mechanism analysis for lithiumsulfur pouch cells”的文章。黄雪妍为本文第一作者。

文章首先提出了一种综合评价锂硫电池安全性能的方法,包括针刺、冲击、外部短路和过充试验。采用高分辨率红外成像技术,结合温压数据采集系统、XPS和SEM等分析手段,对Li-S软包电池的热、电化学行为、化学成分和电极结构变化进行了详细的分析。此外,首次提出了Li-S软包电池的失效机理。在此基础上,对Li-S软包电池中一种重要的自我保护“绝缘密封”和不触发安全隐患的过充进行了详细的鉴定和阐述。同时,通过设计和制造相应的导热隔膜,提出了解决Li-S软包电池在滥用条件下热失控的关键策略。所制备的涂碳(LA132-C)隔膜的面内导热系数为8.43 Wm-1K-1,为目前商用隔膜的228%。通过评估Li-S软包电池是否符合所有滥用测试的标准,显示了制成的隔膜的实际应用性能,并在贫电解液以及0.05 C条件下的30个循环中提供了高达87.7%的容量保持率

【文章介绍】

文章从LIBs的强制性测试标准中学习,并首先提出了一种锂-硫软包电池安全性能的综合评估方法,包括针刺,冲击,外部短路和过充电测试。首次提出并阐明了导致重要的自我保护“绝缘密封”和过度充电而不触发Li-S软包电池安全隐患的机理。此外,作者还提供了一种具有超高导热性和出色的穿刺强度隔膜,可显著解决热失控问题并改善Li-S软包电池的循环性能。在各种滥用条件下,功能性隔膜可以有效降低Li-S软包电池热失控的风险。相信在这项研究中获得的这些有趣的发现可促进更可靠,更安全的Li-S电池的进一步发展。

图1. 结构、形貌与性能

Xueyan Huang, Jianjun Xue, Min Xiao, Shuanjin Wang, Yuning Li,Shichao Zhang, Yuezhong Meng, Comprehensive evaluation of safety performanceand failure mechanism analysis for lithium sulfur pouch cells, Energy Storage Materials, 2020, DOI:10.1016/j.ensm.2020.04.035

【导师简介】

主要经历:

孟跃中教授1998年入选中科院“百人计划”。现任广东省“珠江学者”特聘教授,中山大学材料科学与工程学院、化学学院和化学工程与技术学院多聘的二级教授;广东省低碳化学与过程节能重点实验室主任、中山大学环境材料研究所所长。

孟跃中教授曾获得国家“八五”科技攻关重大成果奖,中国“发明创业奖”特等奖及“当代发明家”荣誉称号,第十八届中国专利优秀奖,中国商业联合会科学技术一等奖,国家教育部科技进步二等奖,国家环境保护科学技术三等奖,以及辽宁省科技发明一等奖。

孟跃中教授发表了370篇SCI收录论文,其中影响因子大于10的有30篇影响因子大于5.0的有105篇。另有110多件国家发明专利和 6项美国发明专利。2014-2019年连续6年入选中国高被引学者。

学科方向:材料物理与化学

主要兼职:

Res. J. Chem. Environ 和 Green and Sustainable Chemistry 副主编。

Advanced Industrial and Engineering Polymer Research;International Journal of Big Data Mining for Global Warming;Advances in Environmental Protection;J. Biomat. Nanobiotech.;Journal of Engineering等杂志编委

中国动力与储能电池及材料委员会 副主任。

信息来源:http://mse.sysu.edu.cn/node/55

王拴紧 教授

主要经历:

中山大学环境材料研究所教授,分别于1996 年、1999 年和2003 年获得学士、硕士和博士学位。主要研究领域为功能高分子的设计与合成,新型电池关键材料。1999 年7 月至2003 年12 月,在中国科学院广州化学研究所工作,同时在职攻读中国科学院化学研究所(北京)博士学位。2004 年1 月起,在中山大学做博士后研究,主要从事磺化聚芳醚离子聚合物的设计与合成,特别是新型聚合单体的设计与合成,聚芳醚高分子材料的功能化及其应用研究。2004 年4 月至2005 年9 月,在加拿大McGill 大学从事博士后研究,主攻高性能功能聚芳醚高分子材料的设计与合成。回国后在中山大学从事科研教学工作,任教授。

学科方向:材料科学与工程,材料物理与化学

荣誉获奖:

2007年度教育部科学技术进步奖 二 等 奖 排名第三

2007年度国家环境保护科技奖 三 等 奖, 排名第四

2007年度广东省环境保护科技奖 一 等 奖, 排名第四

信息来源:http://mse.sysu.edu.cn/node/60