如何看待大学老师必须要有海外留学经历以及业界给留学生的工资要高1K+的现象

推送会和你一起进步哒,记得右上角把我设为星标哦~

为什么要探讨这样一个话题呢?

因为疫情的影响,疫情过后,出国读书的人必然大大减小,倘若中美冲突进一步升级,全球会不会进入一球两制的状态呢?

如果事情真的会变严重,出国旅游者、求学者、就业者将大大减小,若干年后,我们国内的那些教授又该如何选拔呢?企业海外招聘场又该如何进行呢?

我们应该未雨绸缪!

说实话,我们大陆人是有点崇洋媚外的(包括港澳台),至少我是这样的。就拿我前几天来说吧,认识了一个台湾大佬,真的觉得他很德高望重,无形中就觉得他很伟大,然后对他知无不言言无不尽,把一切的一切和盘托出,就感觉他就是个神人!

我们在路上看见黑人,不会像美国那样,我们只会多看几眼,然后心里想,他为什么那么黑呢?

我们看见外国人,可能会更多好奇,从来不会想象着融入他们的生活,感觉他们就是有点说不出来的厉害。

即使网上很多人喷香港人,但如果一个正常的香港人就在你身边,你会不会有一种稍稍的跪舔呢?

昨晚,我告诉大家,有一个澳门大学的本科生想要报考复旦大学的硕士生,基本上没有一个人说是因为复旦大学以及大陆优秀的。

很多人说,一定是澳门大学硕士太难毕业了,大陆硕士可以水!

很少有人会想真正的原因,因为大家跪舔太久了。人家如果想水,为什么不选择差一点的学校,而要和大陆如狼似虎的学生争取复旦名额,所以他一定是看好复旦大学的,觉得值得他去读的,这是一个很有思想的小伙。而且澳门那边赌博业很丰富,但是IC公司基本没有,大陆这边比比皆是,万一人家小伙想读研的时候实习呢?以及万一想读澳门大学微电子学院的没有的方向呢?

说实话,我们确实需要跪舔,毕竟发展中国家和发达国家还是有一定差距,我们渴望出去学习、拓展眼界。

多少学校以我校我专业达到多少出国率为荣!我们前主席有一年去了美国,接待留学生的时候鞠了一躬,说希望留学生们回国建设自己祖国。

但回国的留学生有多少呢?我大部分同学觉得国外工资高,都会在国外工作,然后可能才会看看要不要回国。

这就导致了稀缺性,所以我们会不惜重金聘请海外留学者。

我们先看看学术界。

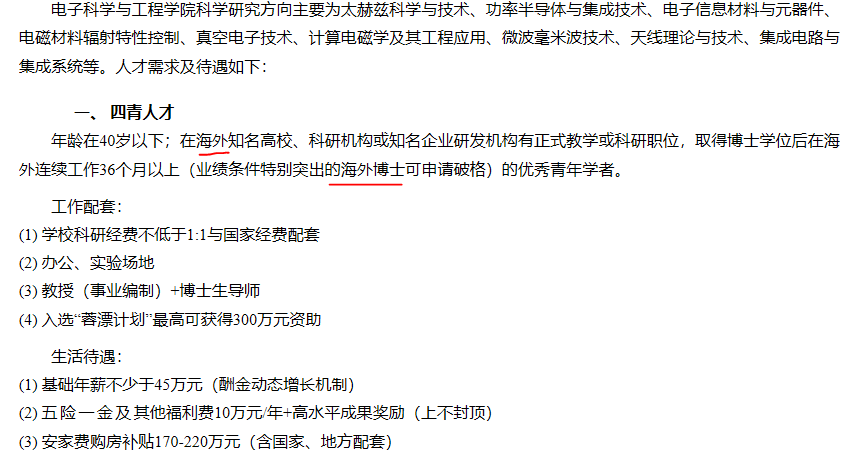

下面是我截取了某985电子科学与工程学院的老师招聘条件:

四青人才招聘,要求必须是海外,没有要求本科出身,可能只要求了博士出身以及发paper的数量吧。

我们可以看到大多本科出身不算太优秀,然后出国留学,回来成为教授的,秒杀本科出身优秀但没有出国的。

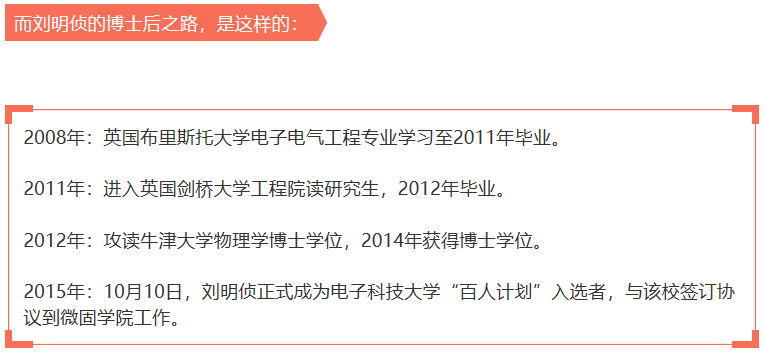

我们看一下之前疯传的90后美女教授求学之路:

我们大家对此非常膜拜,别人的90后已经是院长,我们的90后还在读书,大家看刘教授的履历可能会觉得她一定有过人之处,怎么连连跳级。

刘教授,90年,18岁上大学,和我们普通人差不多,三年本科毕业,一年硕士毕业,2年博士毕业,可谓是一路比国内读博之路顺畅很多。

但是,在我查的时候,发现英国的本科就是三年,硕士就是一年,英国的博士需要读2年到7年,一般是3-4年,如果硕士申请时间就会更短一些,同时理科生时间又稍微短一些,所以刘教授可以凭借政策以及自身实力短短2年就毕业了,这在国内大家可能才刚研三。

而且在年仅23岁的时间就发表了nature,非常优秀。现在刘教授已经成为了成电能源学院的副院长,四川省妇联第十三届兼职副主席。

那我们本土有没有这样优秀的人呢,答案是有的,而且应该不少。

我就有这么一个师兄,本科是复旦的,在硕士期间发表了电路届的顶级期刊ISSCC,nature含金量可能远高于ISSCC,但我只是想说,我们大陆也有本科4年,硕士期间就能发表知名论文的。

但是我这个师兄能被特聘为教授吗?

答案显然是不可以的,因为师兄没有读博,虽然达到了读博毕业的条件,而且即使国内博士读博期间也发表了顶级论文,恐怕也难以直接特聘为985大学的教授。

这个例子举得不是很好,很多人可能还会说那可是牛津大学啊!但是据我所知,英国大学的申请难度不算特别大,不过发nature就非常厉害了。(会不会有人来打我啊,说你行你上啊!飞姐表示不行!)

综合看了一圈,发现成电的教授要么是本学校直接培养的,要么是海外的,基本上没有清北复交博士,这就造就了一些博士会尽可能争取和导师搞好关系,然后努努力,多发paper,然后留校,不能留校的博士可能能当知名大学的概率就降低了很多。

我们再来看看企业界。

华为给留学生的待遇是比国内学生高的,我一个留学英国硕士的同学就比复旦大学的硕士生薪资高1K,如果放在国内,就是妥妥的倒挂,研三学长被研一师弟倒挂了,我也经常听到身边同学说,哇塞,我们部门来了几个留学生,他们自然是要多受点领导器重,和他们是不能比的啊。但好在不是企业对所有留学生都这样,也不是所有企业都喜欢留学生,毕竟企业就是盈利的,不给你来虚的政策,你能赚钱就给你高工资。

上海各地政府也是对留学生极其友好的,在国内,学生们非常珍惜上海、北京户口,而大陆学生一般是只有应届生的身份可以很轻易地获得,但需要学生985硕士啥的,或者通过人才引进,但需要三年以上的时间。

但是留学生则不一样,随时都可以回来,回来只要交6个月的社保就可以获得上海户口,而交社保是非常简单的事情。(不知道我说的是不是有误,如有误,请指出)

我们很多时候,觉得让精英更精英的方式,就是把精英送出国,对,出国对于大陆来说,大部分是中产阶级乃至以上的人做的。

我们也觉得,让国内优秀者变得更优秀的方式就是引入海外更精英的人培养我们。

我们来看看,这里究竟有哪些问题。首先,我们已经承认了海外确实比大陆本土强,这点其实也没啥大问题。

其次,按照这种硬性规定,想要当老师,就得去海外锻炼,如果变相的把国内精英往国外推,彷佛在告诉精英,你去国外变得更精英吧,然后回来建设祖国,我们国内还不太强。

然后一些有钱的孩子出去了,一部分留在海外,一小部分回来建设祖国,享受着非常好的福利。

我们想象中希望他们能带动国内的发展,让国内教育、企业变得更好,让本土学生变得更强,有朝一日可以抗衡发达国家。

久而久之,我们默认了这种,我们以各种政策鼓励学生走出去,而有时候会忘了我们的初衷,我们是想本土学生变强,未来能给与本土学生更多机会啊。

我们国内的高考和考研是一个比较公平的选拔,但大部分的出国深造都需要钱,而且不少,这样会不会导致相比穷人,我们只是给了有钱人孩子的更好的出路呢?

而且现在,本土博士依然没有多大机会,即使有机会,也会苦熬,在一些项目申请上、熬资历上要承受更多的忍耐。

乃至于我们有时候觉得,要当老师必须要出国,至少要去国外交换一年吧,但是交换一年中断了实验室项目,真的会有助于他们的成长和培养吗?

我们是不是该抛下有色眼镜,不再上纲上线,能者上,不再要求出身,不再莫名加好感,不再push国内学生往外走。

可能以前不需要,我们确实需要学习国内的优秀经验,但未来可能会需要,我们回答开头那个话题,如果中美冲突进一步升级。

我们出国旅游可能都会有点限制,更何况读书,如果海外求学者大大减小,我们该如何进行学术界的选拔呢?

文章写得比较乱,渣渣想法,可能想法都是错的,所以在此特意问问大家,你们是如何看待大学老师必须要有海外留学经历以及业界给留学生的工资要高1K的现象呢?