SpaceX龙飞船发射成功!视频解读触摸屏之龙飞船里的“首秀”......

三天前,SpaceX 首次载人航天因为天气原因推迟。昨天 SpaceX 的星际飞船 SN4 原型机又在测试中爆炸,给今天的载人发射蒙上了一层阴影,但并没有影响这次历史性的航天任务。

美国东部时间 5 月 30 日 15 时 22 分,两位宇航员乘坐着 SpaceX 载人龙飞船,在猎鹰 9 号火箭的助推下离开地球,一道绚丽的烟火划破长空,闯进了那个深邃的良夜。

在佛罗里达肯尼迪航天中心,这个见证了阿波罗 11 号 的登月者飞船和首架航天飞机哥伦比亚号升空的航天圣地,又增添了传奇的一笔:人类首次商业载人航天发射。

这是史上首次上由民营企业研发的火箭和飞船将宇航员送入地球轨道,也是自 2011 年美国最后一架航天飞机退役后,首次在美国本土执行的载人航天任务。

马斯克创立的 SpaceX,在人类航天史上留下了一座新的里程碑,一如当年在月球踏出第一步的阿姆斯特朗。就像 NASA 局长 Jim Bridenstine 所说:这开启了人类航天的新时代。

从这一刻起,我们距离太空旅行、重返月球、移民火星,距离那些浩瀚苍穹中的群星,又迈出了重要一步。

SpaceX 首次载人航天,马斯克让触摸屏又火了一把。

先看下面视频,看看触摸屏在spaceX的龙飞船里是如何操作的?

这次发射的载人龙飞船(Crew Dragon),可以说是决定此次载人航天成败最关键的部分。

这是史上第一艘由私人企业研发并发射成功的飞船,由货运版的龙飞船改造而成,最多可搭载 7 位乘客,是目前载人能力最强的航天飞船,运力已经和航天飞机不相上下。

而过去或现役的飞船,无论是美国的阿波罗飞船、俄罗斯的联盟号飞船,还是中国的神舟飞船,可以搭载的人数都不超过 3 人。

飞船内容的设计风格比较简约,包含了一排悬挂式座椅和触控屏,道格·赫尔利表示这些座椅就像赛车的真皮座椅般舒适。

这艘载人龙飞船控制系统罕见地采用了触控屏操控,美国宇航局宇航员鲍勃-贝恩肯和道格-赫尔利成为首位乘坐私人拥有的火箭发射到太空的宇航员近两小时后,他们也成为首位仅使用触摸屏控制飞船飞行的驾驶员。SpaceX公司的Crew Dragon飞船在设计上早已取得了一项突破,那就是摒弃了在航天飞机或阿波罗号指挥舱等退役的航天器上著名的迷宫式的手动控制和开关。

取而代之的是,Crew Dragon的飞行员面前只有三个大的触摸屏,下面只有几个备用按钮。因此,在他们不得不手动控制飞船的几次操作中,他们都是通过这些屏幕上类似打iPad游戏或者是操作特斯拉汽车一样的界面来进行操作。

为了熟悉操作,当地时间周六下午的发射前,两位宇航员花了大量时间专门训练穿着新款宇航服,用特殊手套与触控屏进行交互,以确保一切正常。

公司在其直播流中播放了测试的片段,虽然只是轻点了几下,但看到宇航员使用与我们用来发推特、查看Instagram、滚动浏览电子邮件或者玩游戏的显示屏一样的技术来完成他们的航天器姿态控制,真是令人惊叹。更有趣的是,他们所用的用户界面与SpaceX公司两周前发布的在线飞行模拟器如此相似(该模拟器之前确实说它的特点就是"NASA宇航员手动驾驶SpaceX龙2号飞行器时使用的实际控制界面")。

过去 NASA 的太空船一直是靠全手动的机械控制,这一设计在过去 39 年从没更新过。SpaceX 用触控屏来取代按键、拨动开关和控制杆等 2000 个断路开关,就像特斯拉的自动驾驶,智能化程度更高,操作更简单,甚至能实现自动对接空间站。

不过为了保险起见,载人龙飞船还是保留了机械控制系统,必要时宇航员可切换为全手动控制。

实际上,此次龙飞船会采用触控屏多多少少是受特斯拉的影响,据了解,特斯拉Model X的中控屏幕就是17英寸。那么17英寸是多大?稍微年长一点的同志可以回忆一下电脑屏幕的CRT时代,最常见的两款大小就是15英寸是17英寸。所以在此次龙飞船上采用大尺寸触控屏技术跟这个多少有点关系。

曾经,我们都在构想那个万物互联、万物感知、万物智能的未来世界,尤其是随着5G和AI技术的连接迎来里程碑的发展,目前5G时代已然开始进入商用冲刺阶段。伴随着5G和AI时代的到来,应用终端厂家纷纷布局,无论是小到手机、PC还是大到汽车、飞机、航母、飞船,都迎来了交互式的触控技术的导入。

而针对像龙飞船这么大尺寸的大屏市场,是最有望成为5G+8K应用切入点的,不过这对于触控面板响应速度等也提出了新的要求。

因为在以往,大尺寸屏幕如电子白板商显和互动式多媒体资讯机,一般采用红外触摸的方式实现触控,即在屏幕玻璃四周安装一个凸起的边框,在边框内部一一对应地排列着红外接收管和红外发射管,在屏幕表面形成红外光网,长期下来会因为外框积灰导致触摸失灵,而且容易被光干扰,稳定性欠佳。

此次的龙飞船的触摸屏技术官方也并没有具体说明,但是当下在新需求的驱使下,触控技术产业也在推成出新,发生着重大变革。

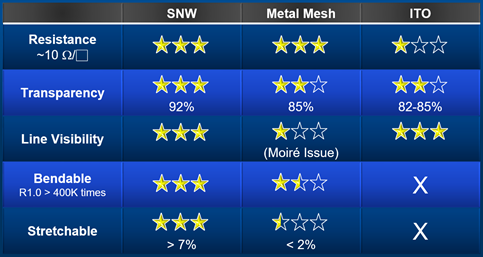

而关于大尺寸触控技术变革的情况,这里引用触控领导者TPK宸鸿CEO谢立群先生的一段话。“过去超大尺寸的触控技术,确实使用不少的金属网格及IR技术,但是自从智慧手机几乎全面使用电容式触控技术以来,消费者已经习惯电容式触控屏的流畅触控。另外金属网格对于莫瑞干涉造成的影像杂纹需要克服,IR的光学式触控需要解决紧邻干涉并达到多点触控的问题,所以电容式触控会是消费者对于触控技术的第一选择。而传统的电容感应材料ITO,由于面阻值和穿透率的限制,不适合用在超大尺寸触控,因此纳米银触控就会成为超大尺寸触控的最佳选择。”

多种触控技术参照表

华为2020春季发布会直击:4188元起的P40、采用 LG OLED屏的智慧屏来了....

朱克泰又回来了!拟投资10亿在浙江建RGB AMOLED微显示模组厂

↓↓ 可以畅聊到天亮的行业技术群!你要不要来?↓↓

管理员微信:OLEDindustry2