“GO NASA,GO SpaceX!”

伴随着直播里一声激动的呼喊,SpaceX的猎鹰9号运载火箭点火升空!马斯克带领下的 SpaceX 再度迎来高光时刻,正式开启全球商业载人航天的全新时代,人类航天史正在被改写! 图 | 火箭点火升空!

图 | 火箭点火升空!

北京时间 5 月 31 日凌晨 3:23 ,SpaceX 最新的载人龙飞船在美国肯尼迪航天中心 39A 发射台成功发射,在全球观众的注视下,载着两名宇航员还有一只恐龙玩偶前往国际空间站。

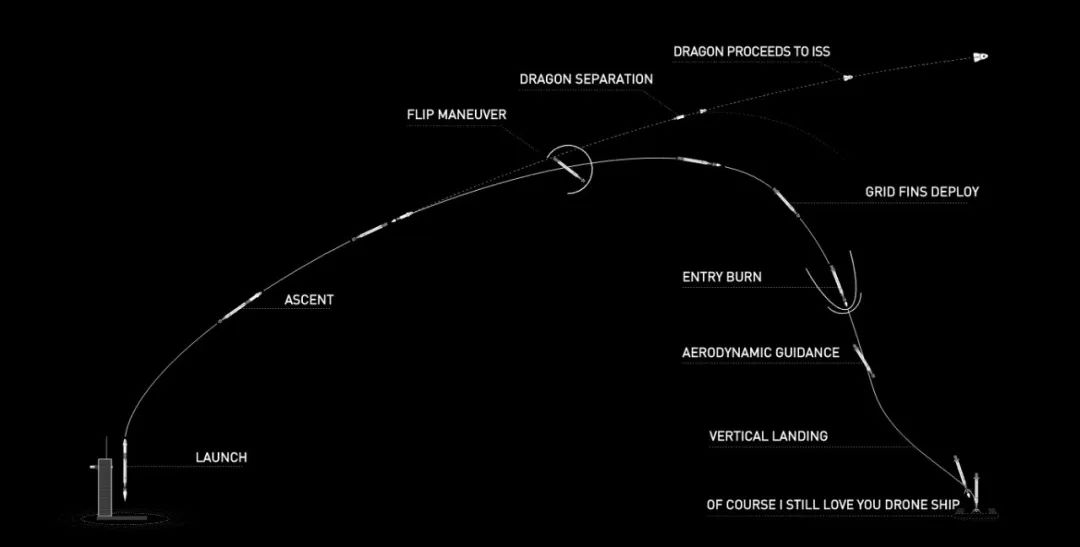

点火升空约 2分半后,一级火箭分离。9 分半钟后,一级火箭成功降落在海上平台,到了第 12 分钟,载人龙飞船按计划与火箭二级分离,至此,历史性的商业载人任务在发射阶段一切顺利。

图 | 一级火箭成功回收

1、火箭去程

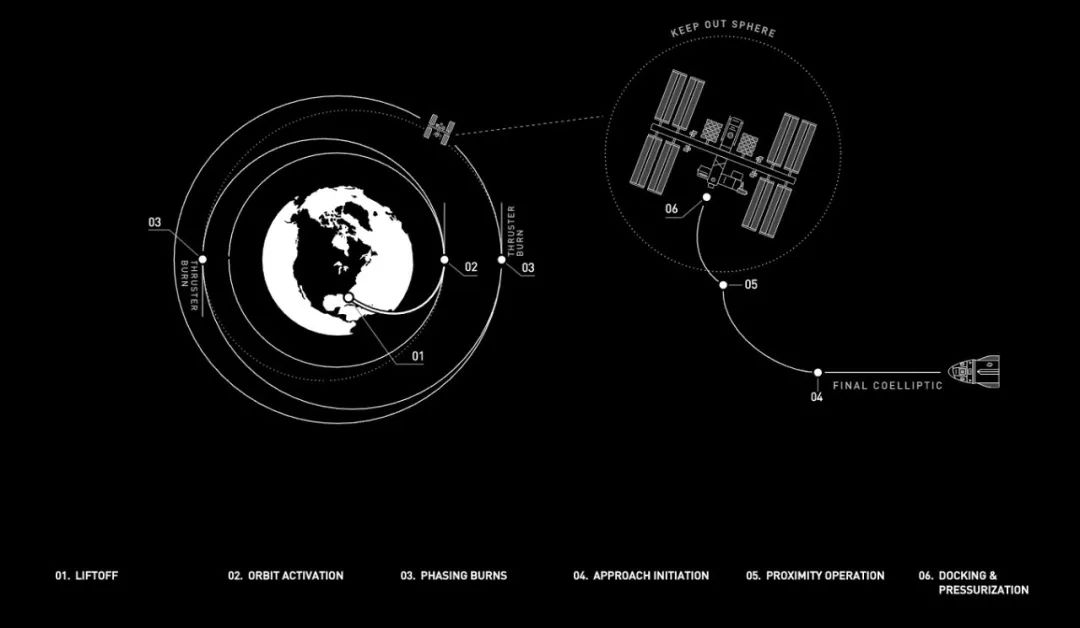

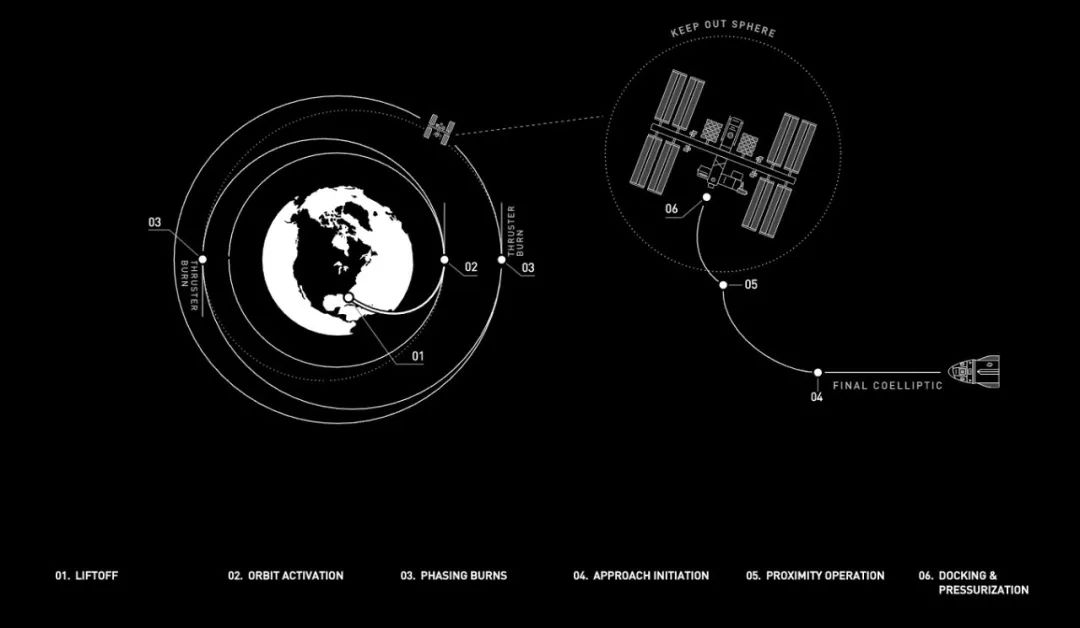

发射后,猎鹰9号将在接近一分钟时达到受力最复杂、最容易发生事故的最大动压点(Max-Q,最大空气动力应力点)。2分半左右开始,一级助推器熄火、一二级分离、二级助推器点火。到了8分47秒左右,二级助推器也将熄火,再过半分钟左右一级助推器已经将落在地面上;12分钟时,搭载有两名宇航员的龙飞船将从二级助推器上分离,然后开始绕地球飞行并接近国际空间站轨道高度。龙飞船将在接近预定轨道高度时与国际空间站建立通讯连接,并逐步提升高度,最终在距离国际空间站大约200米 (Keep Out Sphere, KOS) 时建立同步联系,使得飞船可以和同步飞行并最终实现对接。 对接过程是完全自动化的,两边的宇航员会密切监控飞船的接近和对接,在必要的时候随时接管控制。

对接过程是完全自动化的,两边的宇航员会密切监控飞船的接近和对接,在必要的时候随时接管控制。 动图 |来自 Demo-1等到对接完成,国际空间站的在轨天数已经达到了7,860天,绕地球完成了接近12.34万圈绕飞行。整个回程也是由程序控制完成的。自动接触对接之后,龙飞船上的推进器将会启动,让飞船远离国际空间站。

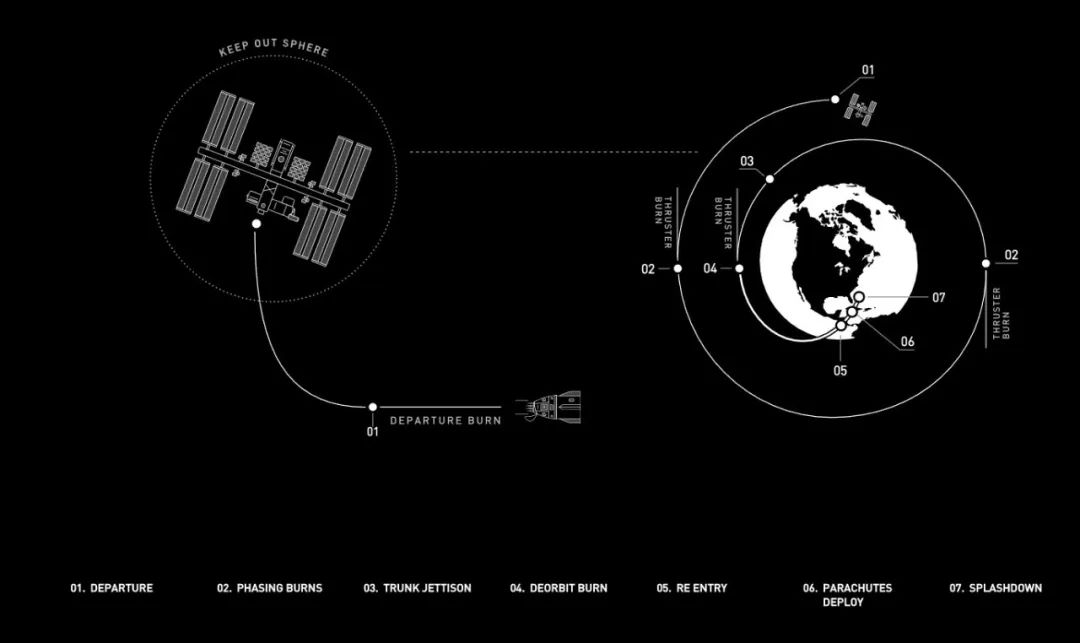

动图 |来自 Demo-1等到对接完成,国际空间站的在轨天数已经达到了7,860天,绕地球完成了接近12.34万圈绕飞行。整个回程也是由程序控制完成的。自动接触对接之后,龙飞船上的推进器将会启动,让飞船远离国际空间站。 动图 |来自 Demo-1飞船将绕地球飞行并降低轨道高度,调整方向,对准着陆点。到了预定的轨道高度和对应地面位置,飞控电脑将会抛弃掉龙飞船的货仓,减轻落地重量并节省推进燃料。然后推进器将会启动长达12分钟,将飞船送回地球大气层,在引力的作用下朝着着陆地点前进。进入大气层后,飞船会遭遇到巨大的空气阻力,会显著降低其降落速度。两个减速降落伞会首先在5.48千米(18,000英尺)高度展开,随后四个主降落伞会在1.98千米(6,500英尺)高度展开,让飞船的下落速度降低到7.62米/秒(25英尺/秒),最终降落在佛罗里达州附近的大西洋洋面上。

动图 |来自 Demo-1飞船将绕地球飞行并降低轨道高度,调整方向,对准着陆点。到了预定的轨道高度和对应地面位置,飞控电脑将会抛弃掉龙飞船的货仓,减轻落地重量并节省推进燃料。然后推进器将会启动长达12分钟,将飞船送回地球大气层,在引力的作用下朝着着陆地点前进。进入大气层后,飞船会遭遇到巨大的空气阻力,会显著降低其降落速度。两个减速降落伞会首先在5.48千米(18,000英尺)高度展开,随后四个主降落伞会在1.98千米(6,500英尺)高度展开,让飞船的下落速度降低到7.62米/秒(25英尺/秒),最终降落在佛罗里达州附近的大西洋洋面上。

动图 |来自 Demo-1视频 | 演示火箭发射、飞船对接、解除对接、返程、降落的全过程:相对于很多卫星来说,国际空间站轨道高度不高,平均约为 400 公里,按照 SpaceX 的飞行计划,龙飞船将在飞行约 19 个小时后与空间站相会。除了本次执飞的龙飞船之外,NASA 还要考虑下一次四名宇航员上国际空间站的 Crew-1 任务所用的另一枚龙飞船的状态,NASA 也需要让这次 Demo-2 任务的效用最大化,所以回程的时间尚未最终确定,要直到飞船和国际空间站对接之后才会有答案。目前的计划是最短一个月,最长119天,约四个月左右。向来自信满满、怼天怼地的马斯克在发射前的采访里说“如果成功了, 那是 NASA 和 SpaceX 的功劳,如果失败了,那就是我的问题。“火箭发射可能有无数种失败的方式,但成功的方式只有一种。”载人航天可以说是航天领域难度最高的任务。如今,SpaceX 正式成为首个掌握载人飞船和发射能力的私营公司。在此之前,有能力进行载人发射的仅有苏联/俄罗斯、美国和中国,这其中无一例外都是以国家力量在推动。 将人类送出地球,在商业航天史上取得这一成就的公司,唯 SpaceX 一家;能改写这一历史的人,唯马斯克一人。

动图 |来自 Demo-1视频 | 演示火箭发射、飞船对接、解除对接、返程、降落的全过程:相对于很多卫星来说,国际空间站轨道高度不高,平均约为 400 公里,按照 SpaceX 的飞行计划,龙飞船将在飞行约 19 个小时后与空间站相会。除了本次执飞的龙飞船之外,NASA 还要考虑下一次四名宇航员上国际空间站的 Crew-1 任务所用的另一枚龙飞船的状态,NASA 也需要让这次 Demo-2 任务的效用最大化,所以回程的时间尚未最终确定,要直到飞船和国际空间站对接之后才会有答案。目前的计划是最短一个月,最长119天,约四个月左右。向来自信满满、怼天怼地的马斯克在发射前的采访里说“如果成功了, 那是 NASA 和 SpaceX 的功劳,如果失败了,那就是我的问题。“火箭发射可能有无数种失败的方式,但成功的方式只有一种。”载人航天可以说是航天领域难度最高的任务。如今,SpaceX 正式成为首个掌握载人飞船和发射能力的私营公司。在此之前,有能力进行载人发射的仅有苏联/俄罗斯、美国和中国,这其中无一例外都是以国家力量在推动。 将人类送出地球,在商业航天史上取得这一成就的公司,唯 SpaceX 一家;能改写这一历史的人,唯马斯克一人。 图 | 鲍勃·本肯(左)和道格·赫尔利(右)(来源:SpaceX)

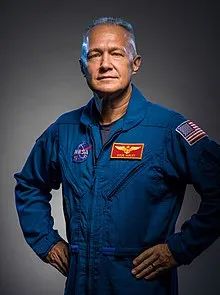

图 | 鲍勃·本肯(左)和道格·赫尔利(右)(来源:SpaceX)执行本次飞行任务的两名美国宇航员分别是Douglas Hurley和Robert L. Behnken

Douglas Hurley 出生于1966年10月21日,之前曾两次进入太空,停留时间683小时,是亚特兰提斯号航天飞机/STS-135任务,也即 NASA 航天飞机计划最后一次执飞的驾驶员。Hurley 曾担任 NASA 宇航员训练教官、商业飞行计划助理总监等职位。Hurley 将会是飞船上的指挥官。

Behnken 出生于1970年7月28日,拥有机械工程博士学位,之前曾两次进入太空,停留时间达708小时,其中包括太空行走37小时。Behnken 曾担任 NASA 宇航员、工程师和宇航员办公室主任,于2018年入选 Demo-2 任务。跟着飞船上空间站的还不止两个宇航员,在一旁的座位上,一个小小的恐龙玩偶也有幸参与到了飞行任务中,安静地占有了一个宇航员的座位,乖乖地绑好了安全带,把此次载人飞行妥妥地安排成“载龙飞行”。

图 | 宇航员 3 号——小恐龙安全带已绑好,飞行准备就绪!

图 | 宇航员 3 号——小恐龙安全带已绑好,飞行准备就绪!

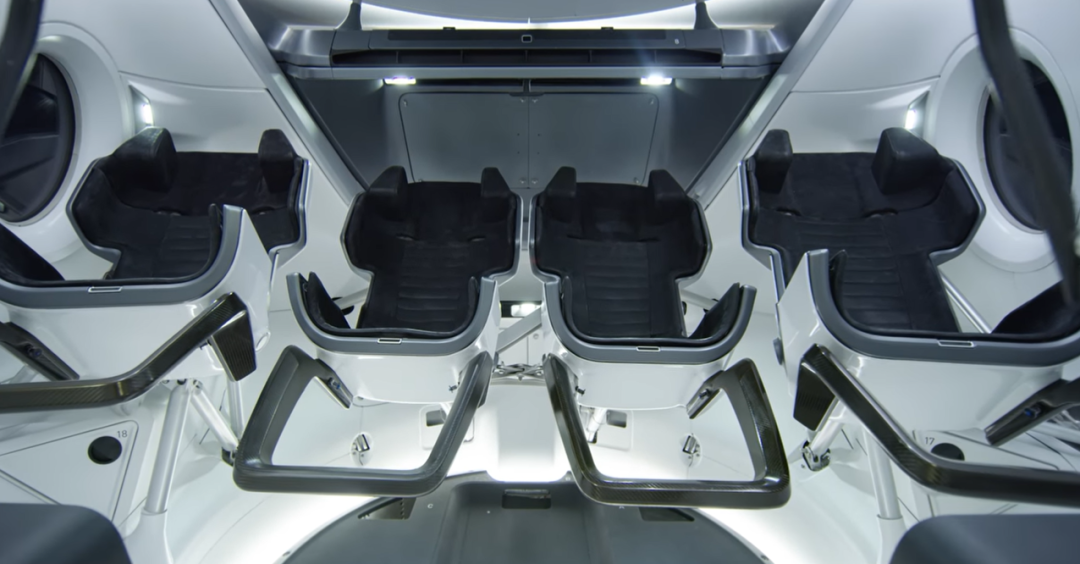

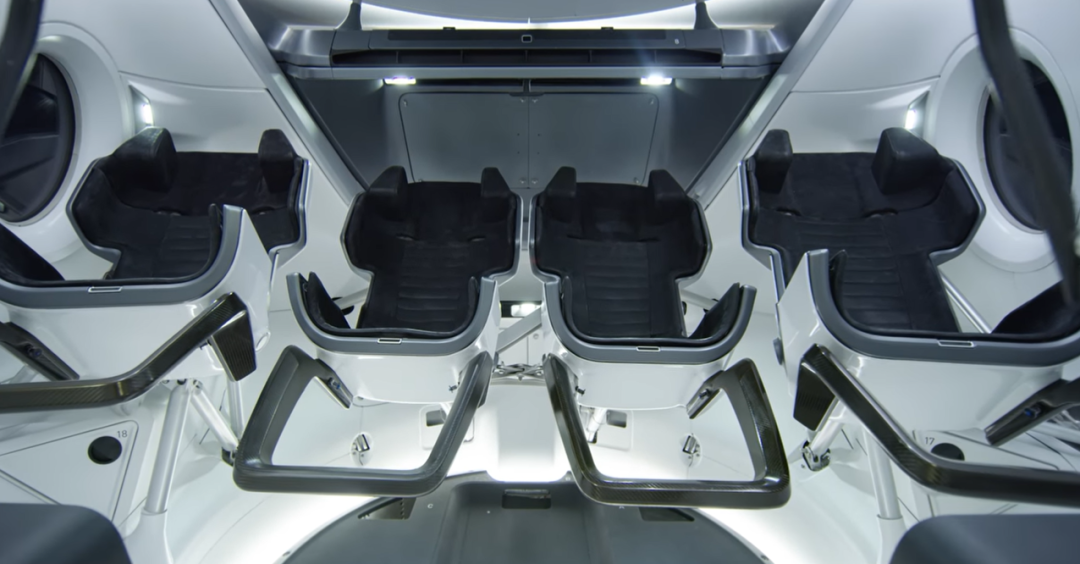

视频 | 在阿波罗计划、航天飞机之后,SpaceX 开启美国载人航天的新时代 目前,中美俄三国都在开发新一代的载人飞船,其中大空间、可重复是基本的追求。中国的新一代载人飞船、SpaceX 的载人龙飞船、波音的 Starliner 最多载人数量都提升到了 7 位。空间大了,内部设备也更加现代化了,连触摸屏都用上了。

图 | SpaceX 载人龙飞船内部空间图 | 通过触屏完成多数操作,这才是属于 21 世纪的设计

图 | SpaceX 载人龙飞船内部空间图 | 通过触屏完成多数操作,这才是属于 21 世纪的设计

图 | 航天飞机内部图,宇航员表示熟悉了航天飞机的操作之后,甚至有些不适应龙飞船内简洁、现代的设计和控制方式

02、飞船本身自带自主逃生功能,大幅度降低载人发射的成本在过去载人发射任务中,火箭均配备了逃逸塔,这个尖尖的逃逸塔就像一个小型火箭一样,接在火箭的最顶端。在发射过程中没有意外发生时,逃逸塔通常在发射约 2 分钟左右被抛离,以减轻整体重量。实际上,在人类航天史上,逃逸塔被使用的次数屈指可数。但在安全至上的诉求下,它又是载人航天任务的标配,于是,不得不在每次发射中都丢掉一个逃逸塔。龙飞船抛弃了主流的逃逸塔,在飞船四周配备了 8 台 SuperDraco 发动机,实现了“自带逃逸系统”,在逃逸时可以随时启动,让飞船本身兼具自主逃生的功能。这样设计背后,寄托着马斯克的重要梦想:可重复,可重复,可重复。与此同时,载人龙飞船配备了可更换隔热罩。其他飞船在返程进入大气层时,必须借助隔热罩摩擦减速和烧蚀降温,导致飞船无法重新使用;而载人龙飞船则重新设计了飞船隔热罩,实现了模块化更换,为飞船重复使用打下基础。此外,为了降低成本,载人龙飞船还通过材料技术上的突破,让飞船自己在大气中飞行时具备足够的保护能力,摆脱了对整流罩的依赖。不过,这种追求低成本的大胆设计,同样会带来可靠性问题。原因是逃逸发动机和推进剂贮箱就安装在宇航员的加压舱周围,由于逃逸发动机贴近宇航员座位,发动机或是推进剂万一出现异常,就可能直接把整个飞船给炸了。趋于保守的 NASA 对此方案并未完全信任,要求 SpaceX 以及同样采用了类似方案的波音进行更加严格的测试。直到现在,虽然飞船已经展现出多次飞行的能力,但 NASA 仍然要求在执行载人任务时,飞船必须是崭新的一手货,但用过之后的二手飞船可以留着以后给空间站送货。当初,NASA 为了增加竞争的趣味性和象征意义,宣布第一个将宇航员送上国际空间站的公司,将会得到一份珍贵大礼——一面美国国旗。这可是最后一次航天飞机任务中留下来的,极具纪念价值。显然,这面旗帜已是马斯克的囊中之物。NASA 是一个庞大的官僚机构,习惯于按照自己的方式行事,他们凭借资金和航天经验,可以告诉承包商应该如何做事。相比之下,SpaceX 拥有更接近于硅谷的思维模式,较少受到历史包袱和过时经验的束缚。这其中有一个很鲜明的例子。多年前,NASA 的传奇飞控指挥官吉恩克·兰兹(Gene Kranz)把他的回忆录定名为《失败不是一个选项》(“Failure Is Not an Option”),以纪念从水星计划到阿波罗计划期间他在任务控制中心的日子。更重要的是,在“Failure Is Not an Option”这种思维方式指引下,他和团队还成功地把阿波罗 13 号带回了家。这种思维在航天界近乎信仰。然而,作为混迹硅谷多年的连续创业者,马斯克却对这种思维方式嗤之以鼻,早在 2005 年与 NASA 签订第一份合同之前,他就明确表达了自己对这种精神的蔑视:“这是一种愚蠢的想法,认为 NASA 不会选择失败。在我看来,失败就是一种选择,如果没有失败,就说明你的创新不够。”随着 SpaceX 和特斯拉近年来发展迅猛,马斯克的这句话也广为流传。随着 NASA 和 SpaceX 在商业载人方面的合作,双方的文化碰撞并融合在一起。在双方磨合的过程中,NASA 能够为 SpaceX 做的事情之一,就是把它的一些操作经验,以及对安全的重视带到开发商业载人飞船的过程中。而 SpaceX 对此也颇为接受。“他们的督促让我们可以脚踏实地,”SpaceX 制造和飞行可靠性副总裁汉斯·科尼格斯曼(Hans Koenigsmann)说到,“我们有时会发生有关设计制造方面的冲突,然而,最终的结果还是将安全作为了首要考虑的事情。”执行此次飞行任务的两名宇航员道格·赫尔利和鲍勃·贝肯,此前甚至会每周都代表 NASA 前往 SpaceX 的总部探讨进度。在赫尔利看来,双方当然有文化的差异和成长的烦恼,但令人惊讶的是,从某种意义上来说,这两个组织可能并没有做出改变,而是相互适应,各个子系统的总体都做的非常成功。在这一来一往之间,我们也似乎从 SpaceX 的身上看到了曾经 NASA 的影子。“在某些方面,SpaceX 可能会更类似于 NASA 在 20 世纪 60 年代的做法,当时我们正准备登月,”赫尔利说,“当时的 NASA 要年轻得多,员工大多在 20 多岁。而现在 SpaceX 的员工平均年龄是 29 岁,他们就像 20 世纪 60 年代的 NASA 一样,面对太空正摩拳擦掌、跃跃欲试。”终于,年轻的 SpaceX 再一次翻开了人类航天历史的新篇章。节选 硅星人 作者:光谱 杜晨

节选 DeepTech深科技 作者:李贤焕 寇建超

来源:YEENIAN

*免责声明:本文仅代表作者个人观点,不代表本公众号立场。本公众号转载此图文仅出于传播更多资讯之目的,如有侵权或违规请及时联系我们,我们将立刻予以删除。

投稿或推广合作:wintech@wintechm.cn

图 | 火箭点火升空!

图 | 火箭点火升空!

动图 |来自 Demo-1

动图 |来自 Demo-1

动图 |来自 Demo-1

动图 |来自 Demo-1

动图 |来自 Demo-1

动图 |来自 Demo-1

图 | 鲍勃·本肯(左)和道格·赫尔利(右)(来源:SpaceX)

图 | 鲍勃·本肯(左)和道格·赫尔利(右)(来源:SpaceX)

图 | 宇航员 3 号——小恐龙安全带已绑好,飞行准备就绪!

图 | 宇航员 3 号——小恐龙安全带已绑好,飞行准备就绪!

图 | SpaceX 载人龙飞船内部空间

图 | SpaceX 载人龙飞船内部空间