赤子之心 初心永铸·硬核精神 闪亮如星——送给六一儿童节的礼物

赤子之心

初心永铸·硬核精神

闪亮如星

送给六一儿童节的礼物

正在长大的小朋友和已经成年的大朋友,你们还记得自己童年儿时的梦想么。

国家领导人指出“只有把核心技术技术掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,也从来没有像今天这样影响着人民生活福祉。因此、“科学家精神”就是这样的时代背景下真正需要弘扬的正能量。

科学是人类探索自然同时又变革自身的伟大事业,科学家是科学知识和科学精神的重要承载者。而要激励和引导科技工作者追求真理、勇攀高峰,真正把学问和人格融合在一起,就必须重视科学家精神的培育和弘扬。

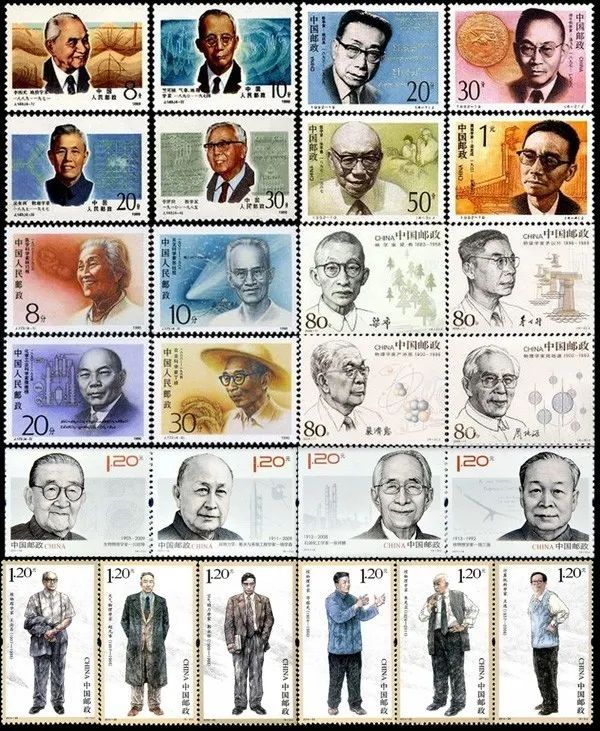

回望历史,我国科学家一直有着敢于创新、爱国奉献的优良传统。老一辈科学家钱学森、华罗庚、邓稼先等人真正践行了“一片赤心惟报国”的爱国之心,他们舍弃名利、以梦想铸国,奉献毕生智慧和心血推动科技进步和国家发展。

以史为镜,知往鉴今。孔夫子坚持“天下为公”,陈涉执着“鸿鹄之志”,茅以升立志造桥,周恩来为中华之崛起而读书,试问,是什么敦促他们前行?是梦想!从古至今,梦想造就了中华文明古国的五千年文化,梦想拯救了那时四万万中国人民,梦想指引人们摘得那朵彼岸花,是先人们为实现中华民族伟大复兴的梦想,正是这一颗梦想的种子催发扬帆起航、茁壮成长和开花结果,开辟了中国的未来光明之路。

曾经,新中国百废待兴,老一辈科学家们奔走呼号的是“科学救国”。有了他们的努力才有了我国科技从无到有、由弱变强的壮阔发展。在这样的背景下,弘扬和学习科学家精神,具有重要的历史意义。

图片源自《中国现代科学家》国家名片系列纪念邮票

时代需要英雄,需要崇高的信仰。

科学家精神代表国家精神;

科学家,是国家精神造就者!

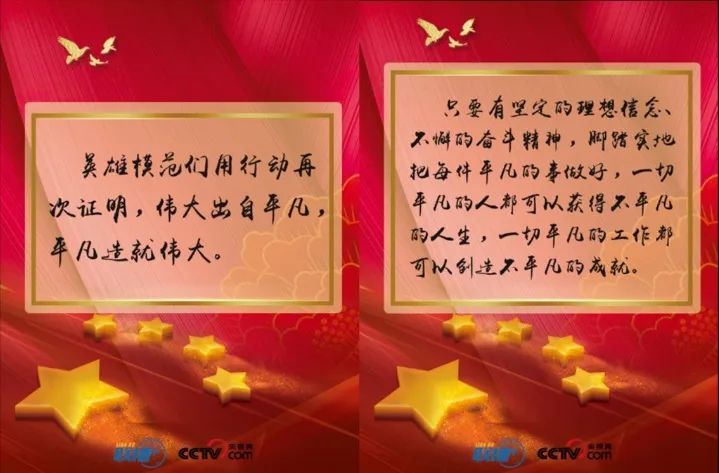

图片源自央视网

我们理应让最“富有”的人是科学家

理应让最闪亮的明星是科学家

“硬科技IP英雄联盟”使命&愿景

发展定位

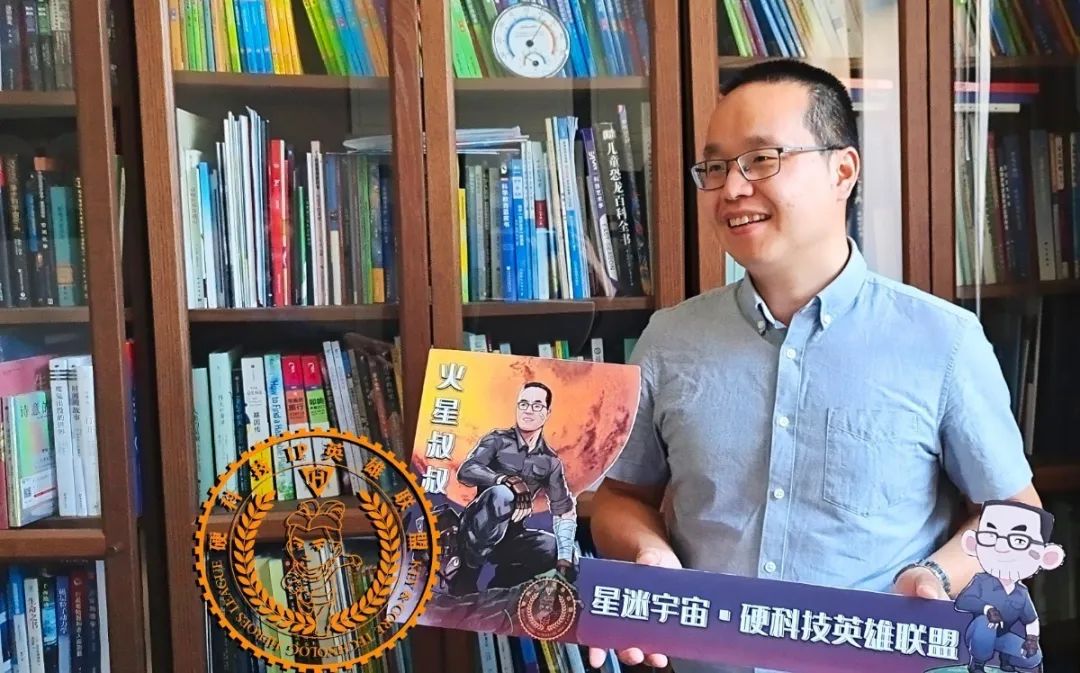

郑永春博士化身的“火星叔叔”

陈征博士化身的“C博士”

神秘“M博士”

六一国际儿童节背景资料引自【百度百科】

https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E9%99%85%E5%84%BF%E7%AB%A5%E8%8A%82/321613?fromtitle=%E5%85%AD%E4%B8%80%E5%9B%BD%E9%99%85%E5%84%BF%E7%AB%A5%E8%8A%82&fromid=2768628

科学家精神相关文字资料引用源自以下网络发布链接:

央广网https://baijiahao.baidu.com/sid=1636219055428551911&wfr=spider&for=pc

光明日报http://news.gmw.cn/2019-07/19/content_33010497.htm

新华网http://www.xinhuanet.com/comments/2017-01/19/c_1120341435.htm

科学网http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/4/407668.shtm