铁打的摆摊,回不去的华强北

作者:练达,排版:练达

微信公众号:芯世相(ID:xinpianlaosiji)

这两天,你会发现:沉寂已久的朋友圈开始异常活跃,点赞评论数达到近期巅峰,甚至一些长期“潜水”的朋友也出来冒泡;那些熟悉的不熟悉的朋友,总能因为一个话题,不尬聊有话说。

政策引导以及李克强总理的“撑腰”,“地摊经济”大火。

与此同时,朋友圈里也在刷新着各种段子,当你不知道地摊经济到底行不行的时候,行走在热点前沿的互联网公司已经开始磨刀嚯嚯了:腾讯地摊招聘、五菱“摆摊神车”刷屏;朋友圈的运营小能手们也迅速发出了应景的朋友圈文案:

用摆摊经济最强文档学习,做最会摆地摊的崽~

“芯世相”后台回复“地摊”即可获取

不过论起“地摊经济”的学问,华强北可谓是其中的鼻祖,它的成长和蜕变也是一部“地摊经济”的嬗变史。

地摊经济“鼻祖”——华强北

“华强北”是在1979年之后,才真正拥有这个名字的。

这一年,在“军改民”政策的推动下,窝在清远山沟里的粤北兵工厂迁入深圳,取名华强,名字的寓意一目了然,为“中华强大”。

驻地华强北后,改头换面,厂子拿掉了原先的部队编号,正式更名为“华强”。而工厂附近的一条道路便以公司为名,称为华强路,华强北的名字就此生成。

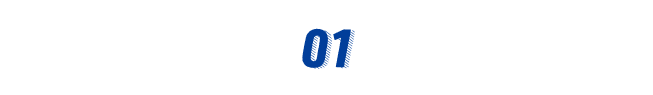

这一年,华强北还是一片荒芜,黄土漫天。据一些早期来华强北的商人介绍,“当时深南路两侧几乎都是一片荒丘与水田,不仅没有水、没有电,也没有通讯邮电设施,连起码的工作生活条件都不具备。”

1981年的华强北和深南大道

伴随着深圳特区建设,华强北的发展开始进入加速度。从1981年3月开始,先后开办了南航电子厂、航空精密模具厂、深圳航空铝型材厂等。准确来说,此时的华强北更像是一个工业园。

早期来到华强北的企业基本上都是从来料加工开始做起,穿表链、组装收录机……只要能赚钱什么活都做。

有了资金基础后,入驻华强北的企业们与外企成立合资公司,华强北以磁石一般的魔力疯狂地吸引越来越多的电子企业入场。而真正引领华强北成为“中国电子第一街”转型还是赛格电子市场的成立。

芯片是电子产品最重要的组件,但是在当时计划经济的背景下,芯片的交易程序需要半年至一年,而且只能在每年春天北京的供销会议上上报、分配,被戏称为“骡马大会”。

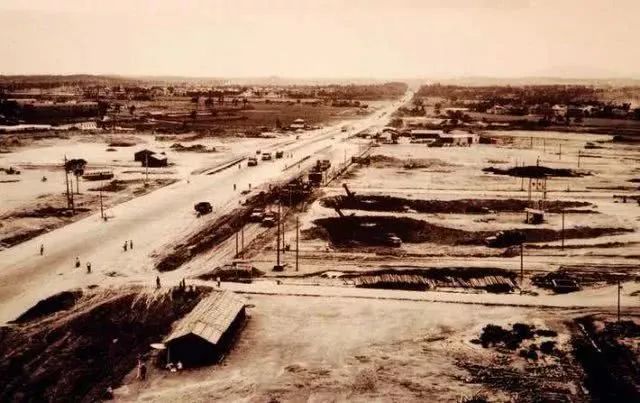

1988年3月28日,赛格工业发展大厦一楼的一小半区域被分隔开,变成了1400平方米的赛格电子配套市场。

电子市场一出,意向不到的火爆,不到两年,整个大厦的八层楼面全部被电子配套市场铺满。

“那时候,在北京买一款集成电路,一年都拿不到货。但在深圳,几天就能拿到。”那时候的华强北是IT工程师和科技企业的天堂。

赛格电子市场的火热也让第一批入场者尝到了甜头,这其中大部分是潮汕人和温州人,而这两个地方的人又是出了名的“吃得苦、敢闯外、拉帮带、不怕败”,一带十、十带百,亲戚带亲戚也让华强北的电子配套生意进一步繁荣。

需求被放开,华强北的“地摊经济”也从这个时候变得红火,那些没有进入市场的人会在晚上摆地摊开辟自己的市场,卖电脑零配件,卖小电子产品,修电脑。

网传马化腾毕业时也曾想过在路边摆摊为人组装电脑,但却发现路边摊的竞争很激烈,于是只好老老实实去找工作。

在一定程度上,“地摊经济”是华强北融化在骨子里的基因,吸引无数人涌入的原因正是它掺杂着汗水与梦想的魔幻造福密码。

现在的华强北即使已经是高楼林立,有很多气派的电子商城,但在华强北的角落里,夜幕降临,不是那么明亮的灯光里,专属于华强北的“摆地摊”还在继续。

回不去的华强北

有了赛格电子市场的成功实践之后,从1996年到2000年,华强公司也决定将几栋厂房改建成华强电子世界,规模4万平方米,是华强北营业面积最大的电子市场。

据一些早期商人回忆:“当年华强电子世界正式招商的那几天,商铺登记处的窗口外排起了500米的队伍,有人看正常排队拿不到铺位,就出高价收购二手铺位,开始出现了炒作铺位的现象。”当年甚至有人不在华强北开铺,单靠倒卖铺位就能赚得盆满钵满。

一米柜台,一台保险柜,一个计算器,一本账本,一张嘴,十几年前,铺开货,一天下来,客户接连不断,流水就有几十万。不完全统计,过去30多年来,在华强北的柜台走出过50位亿万富翁。

在最疯狂的时期,一米柜台的每平方米售价甚至升到了30万元,当时还有人做倒卖柜台的生意,一进一出就能卖出几万块的差价。造富的诱惑吸引着操着各地口音的冒险者争相进入华强北,华强北见证了这群人的成长与辉煌,也有落寞。

公开资料显示,华强北共有各类专业市场23个,专业市场面积超过深圳全市总量的1/5,支持了全球的科技电子产业。其中电子元器件占比高达50.14%。华强北商业街的各大电子市场大约有50多个,以手机行业居多。

如果抛除建筑物的外壳,剥离建筑的构造,方寸之间的“一米柜台”何尝不是另一个层面上的“地摊”。

和地摊一样,它存在的意义就是“交易促成场所”,兼具拉新功能,卖家供货,买家到市场上挑货,这场景和我们现在目前接触的线下场景并没有什么差异,只是我们可以是买的可能菜、水果、鲜花、衣服。

剥离了一切包装的外壳,柜台约等于地摊。

但近几年的新闻中,华强北的光环似乎开始黯淡:从造富故事到“山寨机”、“空挡潮”,再到去年桑达停业、曼哈转型,明通等数码商城改行做化妆品,华强北唱衰的生意越来越强,很多人开始“逃离”他们曾经向往的华强北。

商家撤,空铺增多,租金不断下调。近几年关于华强北的报道中我们总能看到这样的字眼:

“赛格广场楼层负责人吴经理在2019年3月的一段采访中表示,近几年租金不断在下调,每次下调5%。以黄老板在4楼的商铺每月为13000元,2008年时则需要23000元。”

“深圳华强北关铺潮调查:有人年入百万,有人9个档口关至2个……”

“深圳华强电子市场多个门店,出租率创历史最低”

需求还是那类需求,柜台还是那个柜台,客户还是那群客户,但以前的法子没那么行得通了,大概是客户的交易方式改变了。

在过去,电话或者现场询价报价,一手交钱,一手给货,所有的交易完成在线下的场景中,但是现在大家一般是线上已经找好自己想要的,去柜台只是提货或者看看质量。柜台的拉新促交易的可能性已经极度降低,演变成一个“交易场所”。

华强北变得不是那么刚需,降价的房租相比较于深圳的其他地方性价比并不高。在今年的疫情期间,很多华强北的朋友表示打算搬离华强北,在华强北可以留一个小据点作为过渡。

电商冲击,价格愈加透明,分销商们过去依靠信息差赚差价的生存方式愈加狭窄,近几年清晰地看到大家开始转型:做方案、转线上、转出口,在逐渐收窄的通道上开辟新的道路。

来源:华强北人朋友圈

来源:华强北人朋友圈

今年年初的时候,受新冠疫情影响,业务无法进行,在电子市场开门之前,华强北也重新开启了“摆地摊”模式,不过很少有人来此买卖货,大家都是来提货。

地摊是城市的烟火气,我们中的大多数都曾体验或感受过:早餐摊上酥脆迸香的煎饼果子,路边阿婆小提篮里冒着水珠的新鲜瓜果,夜市里滋啦作响的烤串……这些烟火气是最本真的生活底色。

当下,地摊经济放开,返璞归真或开拓一派生机繁荣未尝不可能。

但对于根植于“地摊经济”的华强北来说,未必合适。以电子元器件为例,摆地摊虽然可以减少成本,但市场需求是恒定的,需求不会因为电子因为“摆地摊”多产生,电子元器件也不会因为在地摊卖还是在柜台卖生出两个价格,因为无论是柜台还是地摊,都只是一个交货场所。

华强北还是那个华强北,生意还是那生意,需求还是那类需求,只是华强北的角色变了。

参考资料:

【1】华强北:国内IT产品最大商圈,深圳特区报,2015

【2】华强北30年发家史:从土丘荒地到中国电子第一街

深圳的夏天遍地童话

深圳的夏天遍地童话

消失的贵屿、陈店、高科德

消失的贵屿、陈店、高科德

桑达停业,曼哈转型……我越来越看不懂“华强北”了

桑达停业,曼哈转型……我越来越看不懂“华强北”了

请戳右下角,给我一点好看!