亲爱的,我把量子力学放大了!

以下文章来源于薛定饿了么 ,作者薛饿编委会

看完我们三分钟漏洞百出的脑洞小视频,你的生活也并不会变得更好。

《亲爱的,我把孩子缩小了》都有谁看过请举个手!就是男主发明了一把放大缩小枪,不小心把孩子们缩小了,然后这几个孩子在水管、草丛等地方和昆虫大战三百回合的那个电影!

嗯……跑题了……

这些年我们经常听到“量子”这个词汇,比如量子力学、量子通信、量子催眠……

当然这家量子催眠肯定是骗人的。毕竟量子效应只有在微观世界才比较明显,放到宏观世界人类就看不到了,这也正是量子力学的神奇所在。

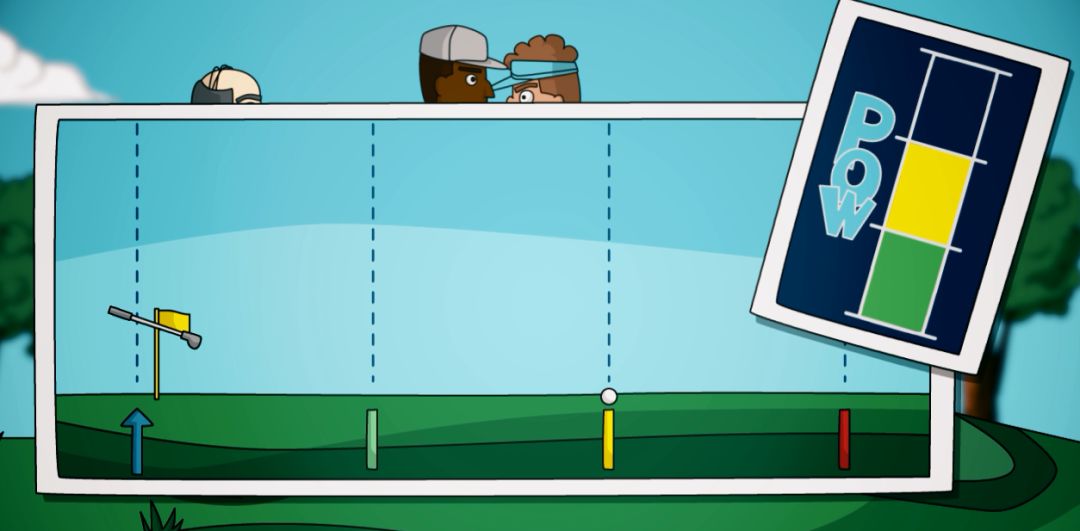

所以,为了能够在宏观世界,也就是现实生活中体验到量子现象,我们的主角也发明了一把枪。这把枪可以放大量子力学中的某些效应,并应用到高尔夫球、汽车等实实在在的物体上(虽然这把枪是我们瞎编的,但是相关理论是确实存在的)。

不幸的是,这把枪被熊孩子抢跑了……

“量子”与中型猛兽

熊孩子跑出家门后,首先朝着高尔夫球开了一枪。然后……这球就打不动了。就算加大力气把它打了出去,飞行距离也都是特定的几个数值。

这个场景的原型,就是爱因斯坦的光电效应。

在解释光电效应之前,我们先来解决一个根本问题——“量子”到底是什么意思?

我们知道,在分数里边,分母不能是0。主要是因为分母越小,整个分数就越大。比如1/0.5=2,1/0.2=5。当分母变成0的时候,整个分数变成了无穷大,这就给计算带来了很多逻辑上的冲突。

类似的道理,物理学家普朗克发现,如果光的能量没有下限,那么在计算的时候就会出现无穷大的情况。所以他就推测,光的能量应该有个最小值,普朗克将这个最小值命名为“量子(quantus)”。

然后他进一步猜测,光的能量只能是“量子”的整数倍。就好比我们说笼子里有2“只”狗,这个动物园有40“种”猛兽。“量子”成为了衡量光的能量的一个单位。而且,就像不同事物有“一个”、“一种”、“一只”等不同的量词,不同颜色的光也有大小不一的“量子”。

借用国际知名物理学家李淼老师的描述就是:

虽然光从表面上看是不可分割的,但其实它具有的能量是可以分割的,并且能分割到最小的单位——量子。我们所说的“量子”,就是指这种物理量本身不连续、总是一份一份分布的特性。

轻于气球,重于铅球的量子

现在我们再来看高尔夫球的理论原型,光电效应。

光电效应指的是:

用光照射金属就可以从其内部打出电子。这并不奇怪。光可以把自身的能量传递给电子,使它获得足够的能量从而逃脱金属原子对它的束缚。但奇怪的是,这种现象依赖于光的频率。在一定频率之上的光,只要一照就可以从金属中打出电子;而在此频率之下的光,无论照多长时间也无法把电子打出来。

这就像视频中的高尔夫球,非常反直觉。讲道理,我打球的时候使劲越小,球飞的应该就越近;使劲越大,球飞的应该就越远。现在如果力气不够,球就纹丝不动。必须先蓄力,然后奋力一击,才能让球飞出去,简直匪夷所思。

再打个比方:

你要把一个大水缸里装满水。按理说,你用大脸盆一盆一盆地往里倒水,可以把水缸装满;你用小水杯一杯一杯地往里倒水,也可以把水缸装满。但现在光电效应实验告诉我们,用大脸盆可以把水缸装满,但是用小水杯就不能把水缸装满了。

是不是非常奇怪?

为了解释这个效应,爱因斯坦进一步猜测,“量子”和光子本质上就是一回事儿。

也就是说,“量子”不仅具有看不见摸不着的能量,它还具有实体。这样一来,“量子”这个概念就和原子、电子等概念很像了, 一下子就赋予了“量子”一种很具象化的感觉。

“量子(光子)”打到电子上,有点儿像用球打人。低能量的“量子”就是气球,高能量的“量子”就是铅球。你拿气球打人当然打不动,就算扔1万个气球过去也是白搭。但你换成铅球试试?

不连续的火焰

现在我们知道了为什么高尔夫球一开始飞不出去,但仍不知道为什么飞出去之后只能落到几个固定的地点上?

当我们在燃烧煤炭的时候,我们可以测量这块煤炭发出的光的频率以及光的颜色。或者,当我们把一块铁熔化的时候,铁的温度就会变得非常高,同时也会发出光。

这个现象很符合我们的日常现象,燃烧就会发光嘛。

所以科学家就采取了一些手段,提高了氢原子的能量,让它也“燃烧起来”。不出所料,氢原子也发光了。可让人费解的是,氢原子发出的光是不连续的。

回想一下,我们点蜡烛的时候,火焰的颜色是不统一的。外边的偏红,里边的偏黄,中间部分则是由黄逐渐过渡到红色的。现在科学家的发现,就像是这个中间的过渡色凭空消失了,只有内层的黄色和外层的红色。

这是什么鬼?

后来科学家们发现,之所以出现这种诡异的光,是因为氢原子中的电子的能量也是不连续的。比如说电子只能有10、20、30……等能量值,而绝不会有11、23等数字的出现。这就导致了氢原子发出的光也是不连续的,只有特定的一些频率、能量、颜色(当然肉眼是分不出来的)。

高尔夫球的落点,也正对应着氢原子中的电子的这些能量值,它们都是一份一份的,跟前面提到的“量子”有异曲同工之妙。

凿壁偷波

后两个场景就比较好懂了。

德布罗意波指的是,所有物体,包括石头、树枝、人体等,都具有一定的波动性。那什么是波动性呢?

波动性有很多特征,最有代表性的就是我们熟悉的衍射现象。

比如我们小时候学到的凿壁偷光,就很可能是衍射现象。因为墙上的洞就那么一点儿,按理说偷过来的光斑大小应该和墙上的洞大小一致,根本不够用。但实际上匡衡还是成功的看到了书,因为照在书上的光实际上要比墙上的洞大多了。这就是衍射的一个重要特点:波可以一定程度上绕过障碍物进行传播。

当然,凿壁偷光的故事用到的原理也有可能是漫反射。我们不知道他抠的洞到底有多大,所以不能直接下结论。

回到德布罗意波上,它说所有物体都有波动性。那么人体能不能像光一样,绕过障碍物呢?

人体实在太大了,波动性非常弱,不具有明显的衍射效应,不可能绕过砖缝。

不过视频中的熊孩子利用我们虚构的量子枪,成功提高了自己的波长,从而让自己“绕过”身后的墙壁,从缝隙中“波儿”了过去。

最后我们还提到了海森堡不确定性原理,这个原理我们这里就不再赘述了,留给大家去交流。

——————————

受限于文章的篇幅和我们自身的姿势水平,可能会有很多讲述不尽人意。

李淼老师是国际知名物理学家,担任中山大学天文与空间科学研究院院长,曾为马云、徐小平单独开课。

参考自 「知乎大学」 之 《淼懂物理学》

文中引用部分为课程原文

——————————