OKR的前世今生

OKR是目前风靡全球的管理工具,大大小小的公司都在尝试引入或者正在实施OKR。今天我们就来一起回顾一下OKR这一管理工具的“发家史“,看看它的”黑历史“能对我们有哪些启发。

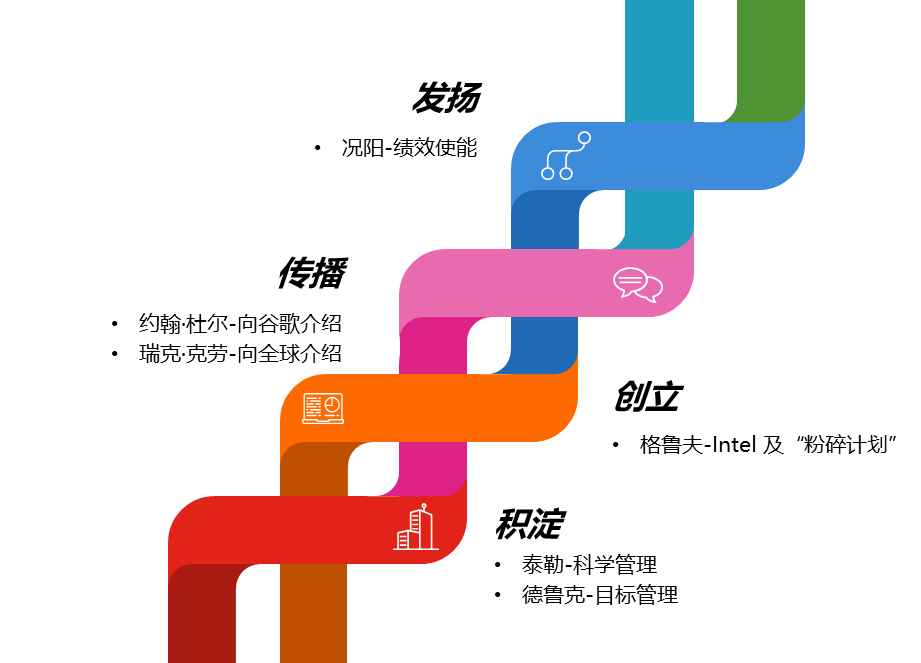

OKR发展路径概览

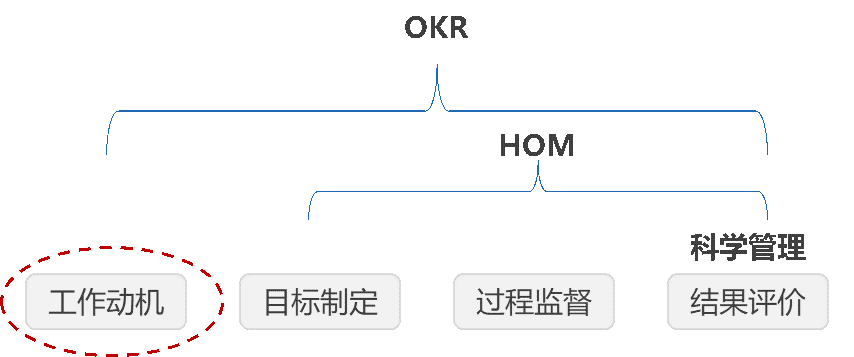

首先我们对整个OKR的发展路径做了一概览。从这个OKR的发展脉络上来看,我们会认为OKR的理论源头其实是发端于100年前泰勒的科学管理。随后,经过半个多世纪的探索,在上个世纪80年代的Intel产生了较为原始的OKR雏形——“粉碎行动”。紧接着,这一管理理念和工具被约翰杜尔正式定名为“OKR“并将其引入尚在创业时期的谷歌公司。最后,OKR在谷歌公司得以落地生根,开花结果,并逐步向全球其他公司传播和推广。

01

大多数人可能都认为OKR比较新,是起源于上个世纪80年代的Intel。其实,在实际梳理OKR发展脉络的过程中,我们会发现OKR这个管理工具的一些基本的管理理念和思想其实是可以溯源到1912年泰勒的科学管理。

管理学先驱泰勒于1912年提出科学管理理论,后续的霍桑实验与科学管理理论一同说明真正影响生产效率的重要因素其实是员工,管理者可以通过深切关注和细致考核员工来极大地提升组织绩效。

这一观点后来成为了SMART原则产生的重要基础,也成为了OKR在实际运转中进行目标设定和评价复盘的指导原则。同时,更为重要的是,科学管理理论鲜明地提出组织绩效的重要来源是人力资源,是员工,而非机器设备和土地厂房。

OKR运行的底层逻辑可以说正是取法于此,因此OKR在实际导入和实施过程中非常强调其运转基础是员工,而不仅仅是企业的高管、中干、供应商或者客户,也非常强调只有通过不断挑战和激励员工才可以极大地提升组织绩效,才可以为组织带来新的可能。这一点可以说和科学管理理论是不谋而合的。

02

到了20世纪50年代,管理学大师德鲁克于1954年提出了MBO(management by objectives)的管理理论方法。他认为在当时知识型员工越来越多的时代背景下,目标远比指标要更重要,传统的基于指标和结果的考核评价只会越来越低效甚至无效。

MBO这一管理理念和方法受到了惠普公司管理层的认可和推行,并逐渐在内部衍生出了一整套称之为“惠普之道(The HP Way)”的管理体系。时至今日,惠普的高管们仍然认为在惠普MBO这一管理理念一直被秉持着,且持续奏效,是惠普内部成功团队管理运营的重要根基。

MBO的提出和推广使企业对于组织绩效和员工评价的关注点从后端的工作结果更多地移向了前端的工作目标,企业开始向员工传递“为什么要干这个工作?”,而不是传统的”干这个工作,出这个结果!”这种转变契合了当时大多数知识型员工的诉求,相对于直接下达指标,确实更能够有效地调动团队和个人的工作积极性,提高了工作的速率和质量。

03

上个世纪80年代,Intel的掌门人格鲁夫在实际管理知识工作者多年以后,认为针对研发设计岗位的知识型员工仅仅列出工作目标是不够的。

格鲁夫认为管理者还需要帮助知识型员工制定实现目标的相应路径,以保障他们的工作在不偏离目标的前提下,也是相对高产的。

因此,在MBO的基础上格鲁夫提出了HOM( High Output Management)。在实际运用HOM的过程中,他不断地追问员工两个问题:

“我们想去哪里?”

“我们如何调整节奏以确保我们正往哪儿去?”

这其实就是OKR中的目标(Objective)和关键成果(Key Results)。在HOM管理理念的指引下,Intel在与摩托罗拉的市场竞争过程中制定了“粉碎行动”这一史上最早的“OKR”。

04

曾在Intel长期任职的约翰·杜尔敏锐地察觉到了格鲁夫提出的HOM的管理价值,在成为硅谷风险投资人之后,他将该管理理念进一步发展成为了我们目前熟悉的OKR(Objective & Key Results)。约翰·杜尔认为OKR作为新颖的管理理念和工具非常有价值和潜力,并尝试着向自己投资的初创型科技公司介绍OKR。

在1999年,当时还处于初创期的谷歌公司引入了OKR这一管理工具,当时将OKR介绍和引入谷歌公司的正是约翰·杜尔。在将OKR引入谷歌公司的过程中,约翰·杜尔也将OKR进行了“最终的“完善,使其更加适应创业公司的生态环境和管理需求。

例如他提出OKR在实施中要看重对优先事项的聚焦与承诺,要确保团队工作的协同和联系,要保持可追踪性、适应性、灵活不僵化,以及要尝试挑战不可能,10倍速增长。

05

经过约翰 杜尔对OKR的完善以及在谷歌公司的实践,OKR的内在理念和外在形式基本“臻于化境“,在后续的十几年间虽然风靡了整个硅谷,但是在理论和实践层面的改进优化相对较少。

到了2013年,另一位谷歌风投合作伙伴瑞克·克劳发布了一段介绍OKR的视频,并促使OKR在全球范围内火了起来。

中国的公司也是大约在13年年底开始接触OKR这一管理工具。有一些敢于尝试的公司也做了第一批“吃螃蟹的人“,这其中就有我们现在非常熟悉的字节跳动。

OKR进入中国已经有了七年之久,几年间也有许多尝试落地实施OKR的中国公司。这其中,有初创企业,也有成熟期的企业;有民营企业,也有国有企业;有互联网、高科技企业,也有传统行业的企业。总的来说,OKR在中国的“着陆“还算成功,也涌现出了一些优秀的案例。

同时,基于OKR落地实施过程中的经验和教训,国内的一些优秀的管理者也对OKR进行了改良。例如况阳在2017年基于华为公司落地实施OKR的经验,提出了“绩效使能“的概念,他认为在落地实施OKR的过程中应该更加关注员工的工作动机,帮助员工来进行目标创新,进行动机激活。

小结

综观OKR的发展路径,可以说OKR作为管理理念和工具,既传统又新颖,仍处于快速发展过程之中。

首先,在管理理念层面,OKR的许多理念内核沿袭了管理学起源时倡导的一些原则和理念。

同时,在管理工具层面,OKR在形式上、在针对创新型工作的关注上,是有诸多独到的思考和设计之处。

最后,在具体落地实施层面,OKR是非内聚的,具有很好的延展性和耦合性,在理念层面与其他管理工具有一脉相承之处,同时也有自己需要其他管理工具配合和协同地方,因此也需要企业在实际运用中适当进行二次开发,以保障能从导入OKR中获得预期的收益。

分享嘉宾

张泽坤

-中科创星创业培训板块管理咨询经理

-国际注册管理咨询师(CMC)

多年管理咨询经验,熟悉企业人力资源管理和组织效能提升模块。曾任上市公司人力资源业务伙伴和大型咨询公司管理咨询经理。

往期精彩链接:

重塑组织-你的组织处在哪个阶段【2020中科创星硬科技创业营】

扫描二维码或点击“阅读原文”参与OKR线上系列课,加入OKR社群。