多彩类金刚石薄膜,助力快速分类

以下文章来源于中科院之声 ,作者周小龙

中国科学院官方订阅号

“钻石恒久远,一颗永流传”,相信大家都听说过这句关于钻石的广告词。新人结婚,以钻石相赠,寓意爱情天长地久,这一源于西方的传统也逐渐被我们接受。而钻石,克拉级钻戒动辄数以几万元计,足以证明宝石级钻石的珍贵。钻石也叫做金刚石、金刚钻。“没有金刚钻别揽瓷器活”,钻石除了作为珠宝首饰,它的用途也十分广泛,比如玻璃等切割、研磨,紫外、辐射探测器,光刻技术,污水处理,微纳传感器,高功率激光窗口等等。

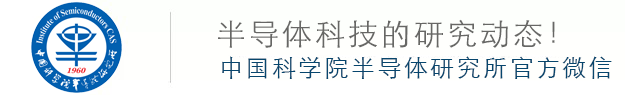

然而,由于天然金刚石储量有限,人造金刚石成为人们工业应用的首选,但仍然存在制备温度高、成膜面积有限、基材结合性差等缺点。为此,科学家发明了几乎可以媲美金刚石的材料:类金刚石碳基(英文:Diamond-like Carbon,缩写DLC)薄膜。表1是金刚石和DLC部分性能的比较。

表1 纯金刚石与非掺杂DLC特性比较

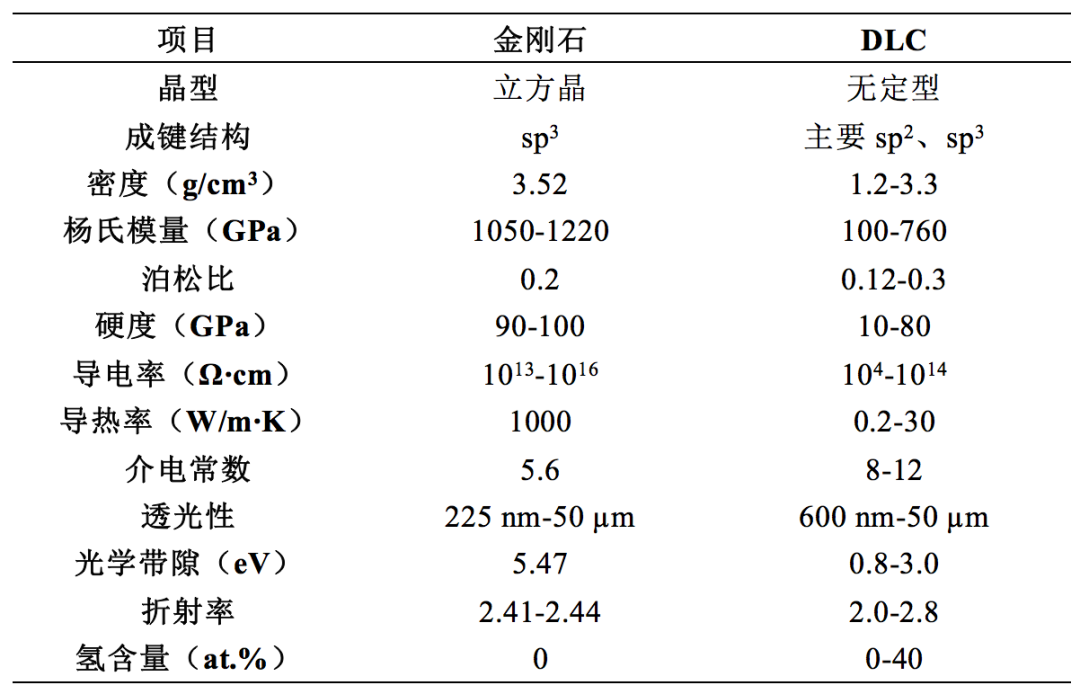

我们发现,在很多方面DLC有着和金刚石相近的性能,这也正是DLC名字——像金刚石一样的碳——由来的主要原因。当前,DLC薄膜,由于具有优异的机械性能、良好的化学稳定性、生物相容性、独特的光学特性,已广泛应用于精密仪器、汽车电子、医疗器材、国防工业等重要领域(图1)。

图1 DLC的应用(图片来自网络)

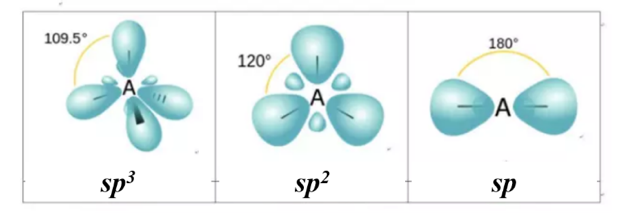

然而,DLC薄膜是一种非晶态薄膜碳材料,从成键形式来看,其结构中不仅存在着碳元素的3种杂化键,sp、sp2、sp3(图2),同时,由于制备技术的影响,结构中还存在少量的氢元素。这几种成键形式和元素的不同组合,构成不同形态的DLC结构,从而表现出不同的性质。

图2 碳元素的三种杂化键

也因为DLC薄膜中含有上述不同形式的微结构,使得DLC薄膜可以根据微结构的含量差异而分为不同的种类(图3)。如,其中sp3杂化碳含量很高,几乎不含氢的四面体类金刚石薄膜(ta-C),其各项性能最接近于金刚石。而当薄膜中氢元素含量增加时,薄膜会逐渐演变为-CHx结构主导的类高聚物碳膜(PLC),各项性能则会出现完全不同的情况。

图3(a)DLC薄膜的三元分类图(t = tetrahedral四面体, a = amorphous无定型, C = carbon碳, H = hydrogenated氢化,PLC:polymer-like carbon)(图片来自网络)

于是,科学家发现,在DLC薄膜应用的过程中,选择合适种类的DLC薄膜显得尤为重要。因此,DLC薄膜的分类以及分类标准的制定,直接影响了其在众多领域的应用。而传统的DLC薄膜分类方法通常需要根据DLC薄膜的微结构定量分析来完成。然而,这一方法需要基于大型同步辐射光源的X射线近边吸收精细结构谱(NEXAFS)分析碳元素的成分和状态;需要大型静电加速器的卢瑟福背散射弹性反冲(RBS/ERDA)或者中子源等分析氢元素含量,执行起来非常困难。因此,一般实验条件难以实现对DLC的准确分类,从而导致DLC在应用领域难以实现精准调控和定量研发。

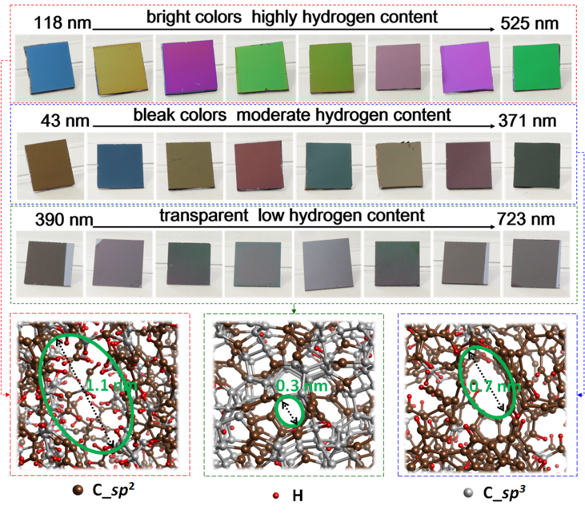

在经过长期的DLC薄膜合成过程中,研究人员发现,合成出来的DLC薄膜会因为不同的合成条件展现出不同的颜色状态,DLC薄膜的颜色也许能够用来简单的判断DLC的种类。

为此,中国科学院深圳先进技术研究院唐永炳研究员及其团队成员周小龙博士、郑勇平博士,联合日本国立长冈技术科学大学斋藤秀俊教授,泰国国立同步辐射光源研究所Sarayut Tunmee博士等,通过选择不同物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)等传统DLC薄膜沉积方法和改变沉积条件等途径,对所获得DLC薄膜颜色进行定量分析,并利用NEXAFS和RBS/ERDA等多种表征手段对其微结构和光学性能进行定量分析,同时结合从头算起的第一性原理模拟计算,最终揭示了DLC薄膜的颜色变化规律。

他们发现,DLC薄膜本身没有颜色,不具备色素显色(如花朵的颜色)的条件,其显色都来源于结构的不同,属于典型的结构显色(如彩虹的颜色)。如图4所示,其中,氢元素和sp2杂化碳的含量直接影响DLC薄膜颜色的鲜艳程度,薄膜显色可以归结于等距层状结构的薄膜干涉;而随着氢含量的降低和sp2杂化碳一定程度的增加,使得薄膜光吸收增加,DLC颜色变得暗淡,薄膜干涉不能完全解释,需引入非晶光子晶体显色机制。当sp3含量显著增加时,DLC薄膜最接近于透明的金刚石薄膜时,非晶光子晶体显色机制占主导作用。据此,研究人员成功发展出利用DLC薄膜颜色快速分析DLC薄膜种类和结构的新方法。

该方法不需要传统DLC分类手段的苛刻实验条件,通过简单的颜色规律实现DLC薄膜的快速初步分类,将推动其在多个重要应用领域的快速发展。相关研究成果在线发表在 Advanced Optical Materials 上。

图4 DLC薄膜随H含量和厚度的变化规律及DFT理论计算

参考文献:

1. 吕反修等,《金刚石薄膜制备与应用》,科学出版社,2014;

2. 薛群基,王立平等,《类金刚石碳基薄膜材料》,科学出版社,2012;

大竹尚登,斋藤秀俊等,《DLC的应用技术(日语)》,CMC出版社,2007;

3. 一文看懂类金刚石薄膜(DLC)的制备方法及应用,搜狐网,2017, https://www.sohu.com/a/201552014_777213;

4. 类金刚石(DLC)简介,深圳市真空技术行业协会,2019,http://www.sz-vacuum.com/template_cont.html?navB=0&navC=2&navA=5&navD=6&id=8c440eca75224d168ef662ab98ff5246;

5. J.Robertson, Diamond-like amorphous carbon, Mater.Sci. Eng. R, 2002, 4-6, 129-281.

6. X.L.Zhou, et al. Structural analysis of amorphous carbon films by spectroscopicellipsometry, RBS/ERDA, and NEXAFS, Appl.Phys. Lett. 2017, 110. 201902.

来源:中科院之声

编辑:小烩饼