本科生流片64位RISC-V揭秘:当事人和大家聊一下“一生一芯”背后的故事

EETOP专注芯片、微电子,点击上方蓝字关注我们

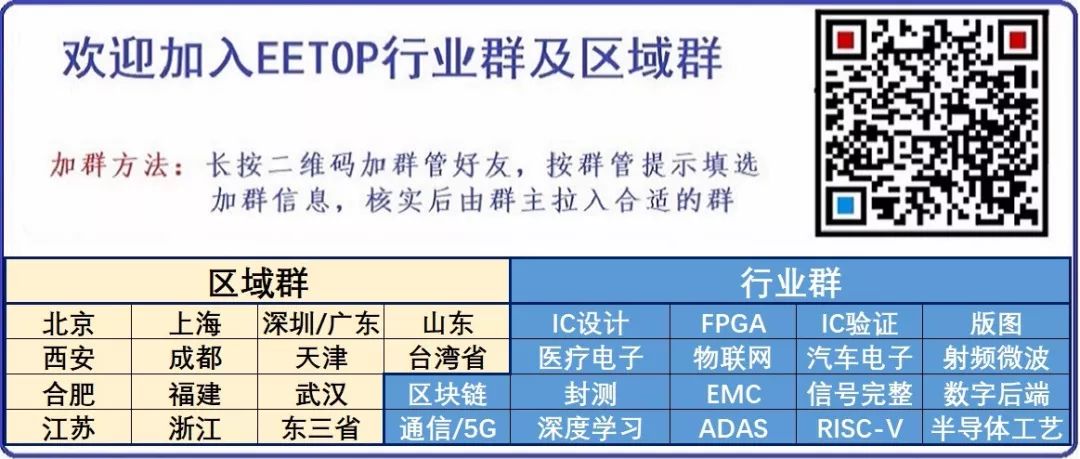

EETOP创芯网(易特创芯):国内著名的老牌电子工程师社区及半导体行业门户网站(150万会员)

blog.eetop.cn edu.eetop.cn

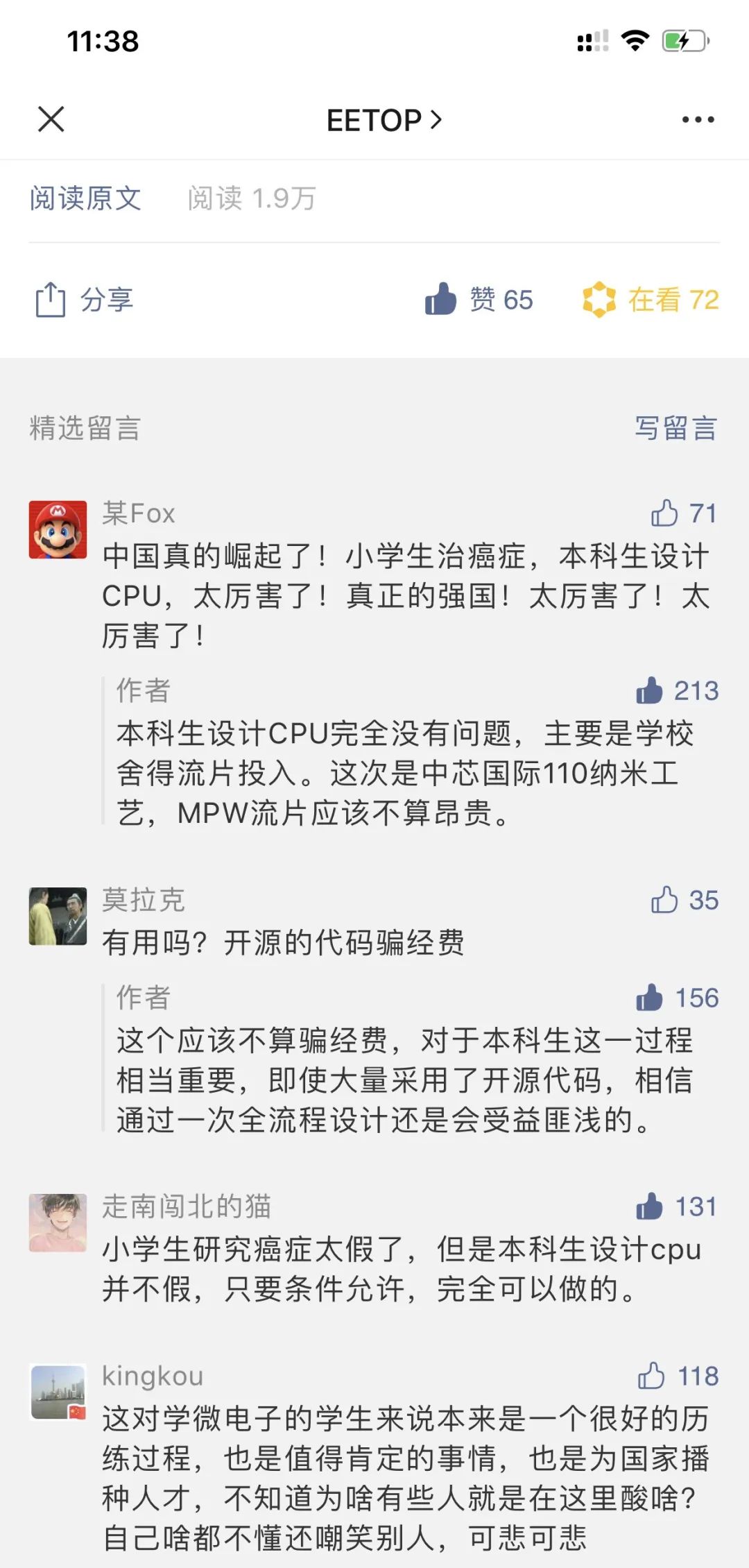

前几天EETOP分享的“64位RISC-V 超硬核毕业证!本科生带着自己设计的处理器芯片毕业!” 受到了大家广泛关注,也积积极发表了自己的看法:

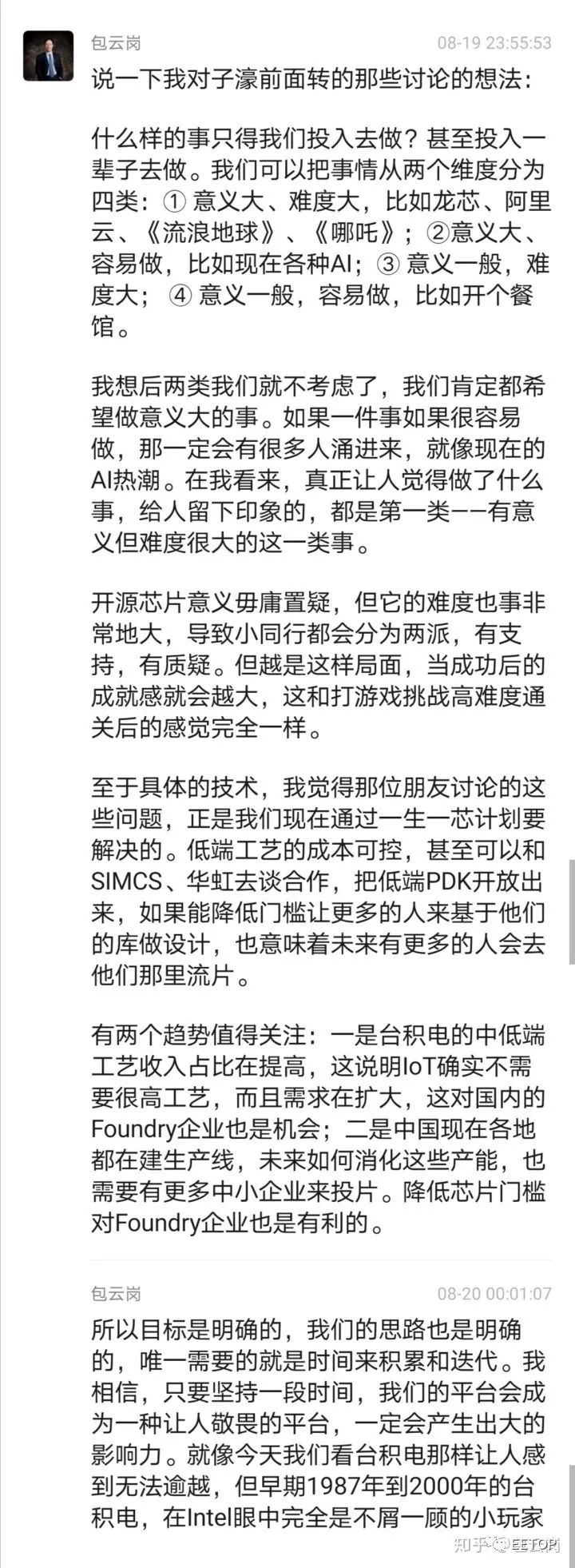

可以看出,大部分表示支持和赞同,不过也有一部分认为本科生流片花费太高,同时又是在较短的时间内完成了64位 RISC-V芯片的的设计到流片,感觉不太现实。

来源:知乎

作者:包云岗 中国科学院计算技术研究所 研究员

当事人,和大家聊一下“一生一芯”背后的故事。

一、酝酿

2018年11月8日,乌镇,世界互联网大会,经过9个月筹备工作,中国开发指令生态(RISC-V)联盟正式成立。晚上在乌镇的一家餐馆庆祝时,坐在我边上的一位老师问了个问题:“以后打算怎么做开源芯片生态?”其实这也是在2018年期间我经常问自己的一个问题,我有一个很粗的想法——能不能让学生参与到开源芯片生态建设中——经常会浮现出来。听了那位老师的问题,我在脑海中又浮现出这个想法,然后就在饭桌上一边整理思路一边介绍如何将教学和开源芯片结合起来。这应该是“一生一芯”计划的最初萌芽。

那时还没想到“一生一芯”这个名字,但已经大致形成了这样的目标——让本科生也能做处理器芯片,让本科生能带着自己设计的处理器芯片毕业。但联盟成立后,这个想法并没有实质性推动。

2019年5月16日华为被美国列入实体名单,全国震惊。各界都在想能为华为做些什么,我们也在思考。但是,我们是做开源芯片,华为暂时还用不上;我们采用的是开放的RISC-V指令集,而华为的主力芯片都是基于ARM。看起来我们是无法帮助华为解决燃眉之急了。但和华为专家交流后,他们说短期内的需求华为自己基本能应对,他们更需要的是中长期的先进技术,而最需要的是处理器芯片设计人才。因为华为的芯片架构设计团队很多在美国硅谷,由于美国的出口管制,虽然是华为的全资子公司,但其技术也不能输入到华为总部。这导致华为在美国的芯片设计人才不能再发挥作用,但在国内又招不到这样的人才。这才是华为的心腹之患。

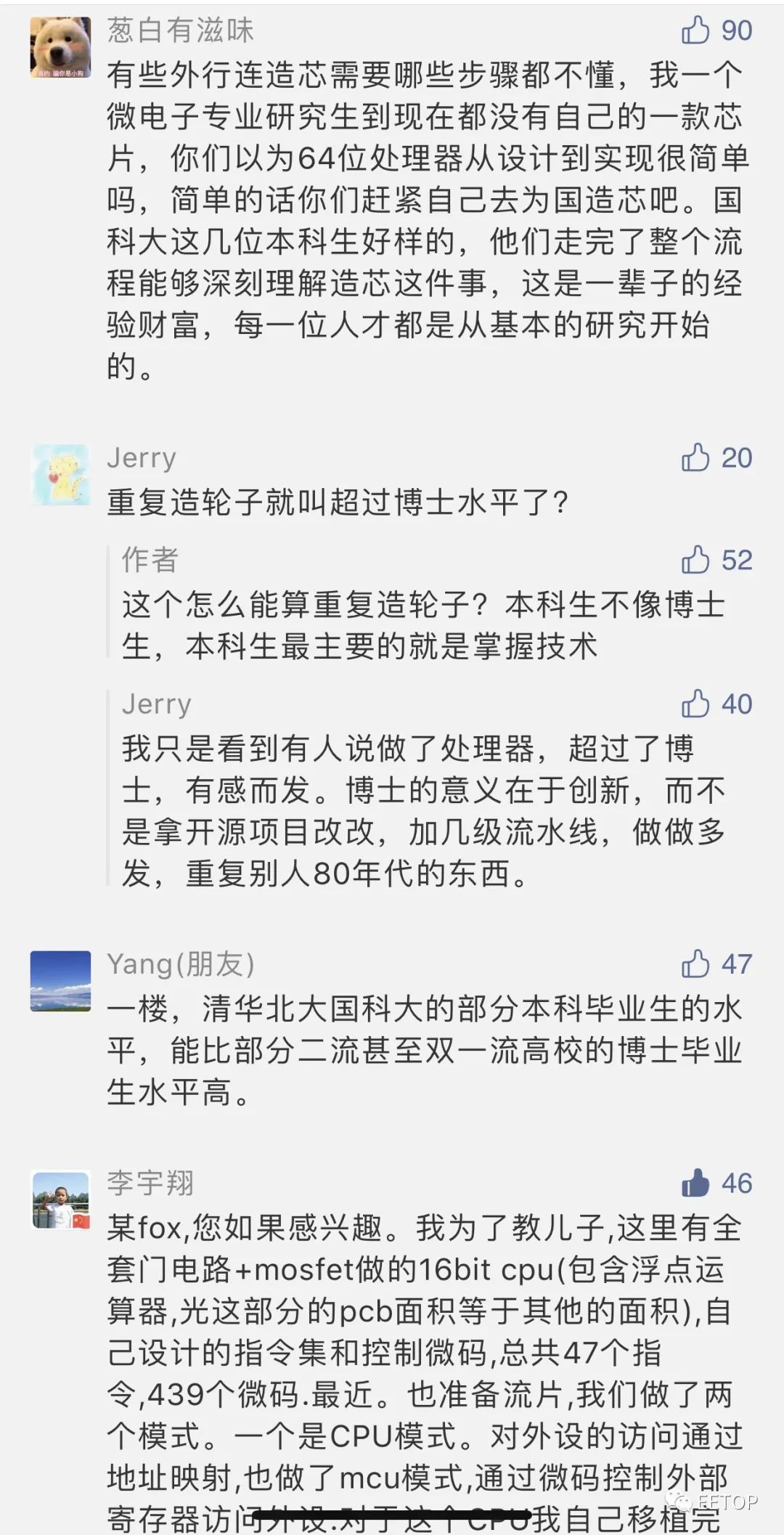

华为在国内找不到处理器芯片设计人才的情况是在意料之中。2017年,我曾安排组里的学生统计过2008~2017十年的体系结构顶级会议ISCA论文第一作者的情况,最后统计数据发现这些优秀人才 85%选择在美国就业,仅有 4%在中国就业,差距巨大。但如果看一作国籍,其实中国人才并不少,占全世界的20%(美国本土也只有25%)。只是中国学生基本上都去美国深造了,然后留在美国工作。这和以前中国芯片设计人才需求不足有关。但是现在人才需求已经在快速增长,人才供给却远远跟不上。这和国内很多大学不开展处理器芯片设计相关教学与研究密切相关。

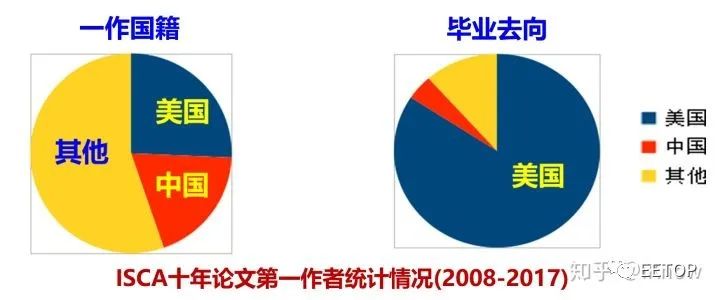

事实上,类似的人才危机美国也曾经历过,1982 年全美上千所大学中只有不到100 位教授和学生从事半导体相关的研究 。为了应对人才危机,美国国防部高级研究计划署 (DARPA) 在1981年启动MOSIS 项目,为大学提供流片服务,通过MPW模式大幅降低芯片设计门槛。30 余年来MOSIS为大学和研究机构流了60000多款芯片,培养了数万名学生。

由此可见,降低芯片设计门槛,让学生能设计自己的芯片并流片,可大幅提高人才培养效率。这与我此前的构想和目标完全一致。我们不能再耽误了,要加速人才培养计划。

二、正式启动

我自作主张地给这个计划起了个名字:“一生一芯”。初衷是希望有一天能让每一个学生都能带着自己设计的芯片毕业,不管未来是不是真得能实现,这至少听起来是一个美好的理想,而且还有一点烂漫——很多人听到这个名字,第一印象大多是“一辈子做一颗芯片”。还有女生有更浪漫地理解:“一生一心一意爱一人”。不管如何,看来大家对这个名字似乎还都不反感。

然后,我又联系了几位国科大本科生,询问他们愿不愿意参加这个“一生一芯”计划当小白鼠。出于意料地是,这些准00后(98/99出生)都表示愿意挑战一下,愿意当小白鼠。

6月20日,我在开源芯片工作组群向大家宣布:启动“一生一芯”计划!这并不是研制产品级芯片,而是一次教学实践。很快唐丹老师为未来的芯片起好了内部代号“COOSCA”,三门课Computer Organization/Operating System/Computer Architecture的缩写。

随后开始组建教学团队,随着项目的进行教学团队也在不断扩大:唐丹老师和工程师刘彤负责SoC架构设计指导,余子濠老师负责处理器核设计(其实子濠还是博士生,但因为在国内计算机系统教学领域很有名,所以我们也半开玩笑地叫他老师),张科老师负责项目协调、与国科大对接,并和常轶松老师、赵然老师一起在FPGA模拟仿真方面进行指导,解壁伟老师和鹏城实验室李峄工程师在后端物理设计上给予支持,深圳大学蔡晔老师则参与帮助设计PCB板卡,另外蒋德钧老师和王卅老师是国科大本科操作系统任课老师,在操作系统方面给予支持,两位博士生王诲喆与徐易难也担任起助教的角色,帮助答疑解惑。而我自己,则更像是一个啦啦队长,给大家打鸡血。

教学团队开始行动起来了,大家讨论制定总体方案,确定技术路线,选择基础平台,搭建开发环境,选择流片工艺和班车……参加首期“一生一芯”计划的同学也最终确定,一共有五位,他们是金越、王华强、王凯帆、张林隽和张紫飞。这五位同学通过了计算所暑期夏令营面试,均被录取为计算所研究生,其中金越导师是陈明宇研究员,王华强导师是蒋德钧副研究员,王凯帆是孙凝晖院士,张林隽和张紫飞的导师则是我。但接下来的时间,他们将组成一个团队,一起挑战带着自己设计的处理器芯片毕业这个任务。

8月20日,当唐丹老师和解壁伟老师终于落实中芯国际110nm工艺的流片渠道后,“一生一芯”计划一切准备就绪。

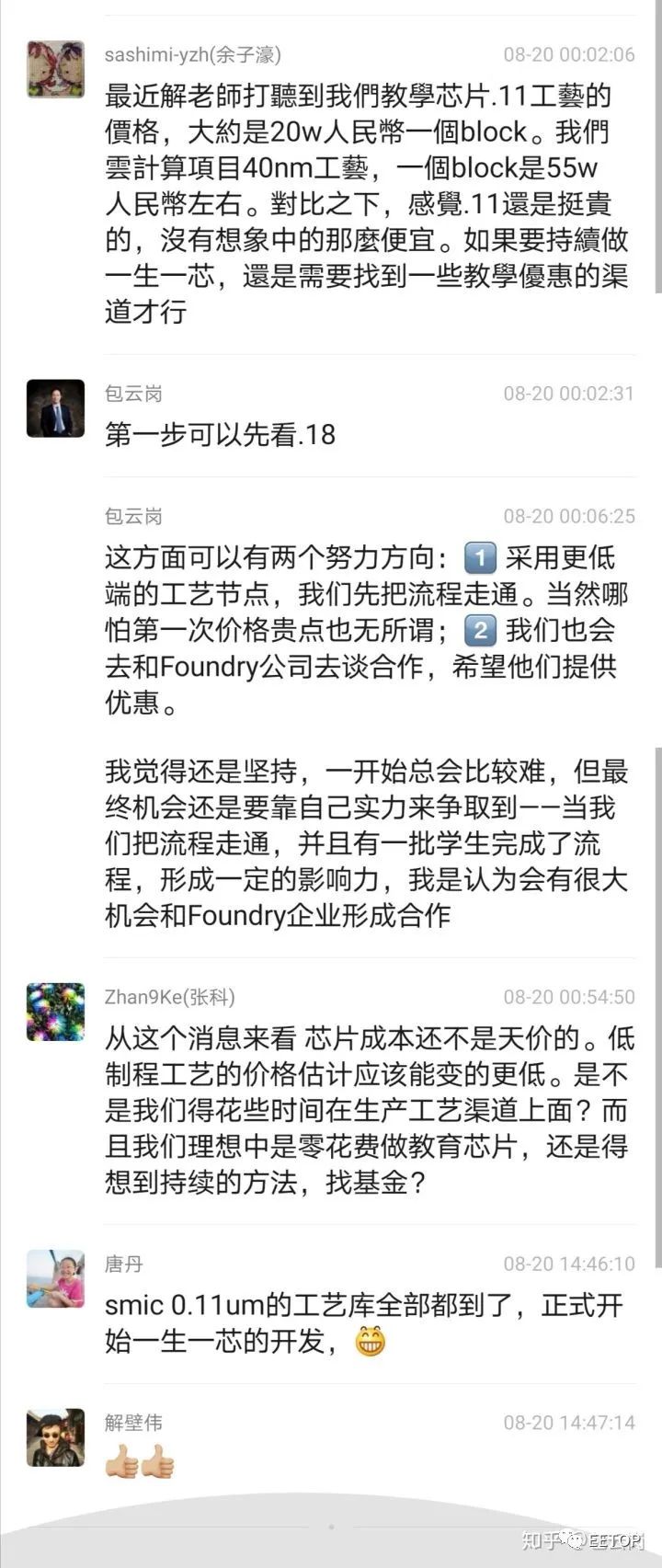

8月27日,参加“一生一芯”计划的首批五位同学和教学团队一起在我的办公室开了一次简单但意义重大的动员大会。“一生一芯”计划正式启动!

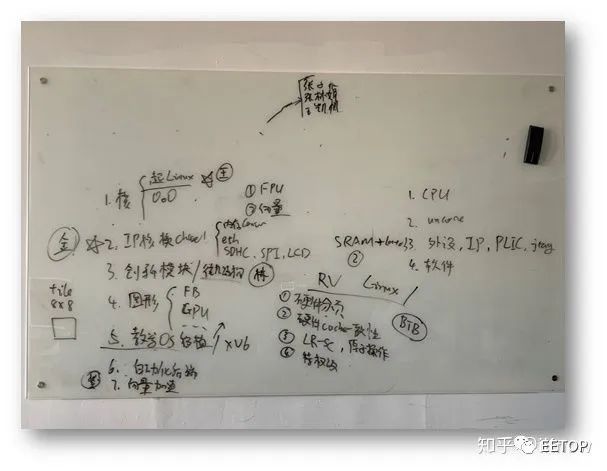

开弓没有回头箭。唐丹老师确定了最合适的流片班车是12月17日,距离动员大会不到4个月!这样芯片能在4月份完成封装,返回进行测试。如果一切顺利,那就可以赶上五月底或六月初的国科大本科毕业答辩,到时可以在答辩现场展示芯片。但是如果错过这趟班车,那就需要再等2个月赶下一趟班车,这就意味着芯片不可能在毕业答辩时返回。“一生一芯”团队需要跟时间赛跑。

我们在确定总体方案时有两个决定:

一是用Chisel开发,此前我们实验室做过Chisel与Verilog在开发效率和开发质量上的对比实验,证明Chisel能数倍替身开发速度,同时开发质量不比Verilog差,相关结果发表在论文《芯片敏捷开发实践:标签化RISC-V》。

二是以余子濠为南大开发的一款教学RISC-V处理器核为基础进行改进,这主要是因为余子濠在开发这款处理器的过程中构建了丰富的工具,包括NEMU软件模拟器、指令差分测试框架等,这些都有助于加速开发。而教学处理器功能还很基础,要能运行Linux并且支持流片,需要新增大量新功能,包括RV64IM/RVC/RVA等指令扩展、时钟中断、硬件填充的TLB、M/S/U特权级、缺页异常、Cache预取、SDRAM控制器、SPI Flash控制器、UART等外围I/O设备……这是一种贴近实战的开发模式——实际的产品研发和科研工作中,往往不是总是从头开始,更多的是在已有的基础上,增加新的功能,提高性能等等。这就需要培养学生“理解-消化-创新”的能力。

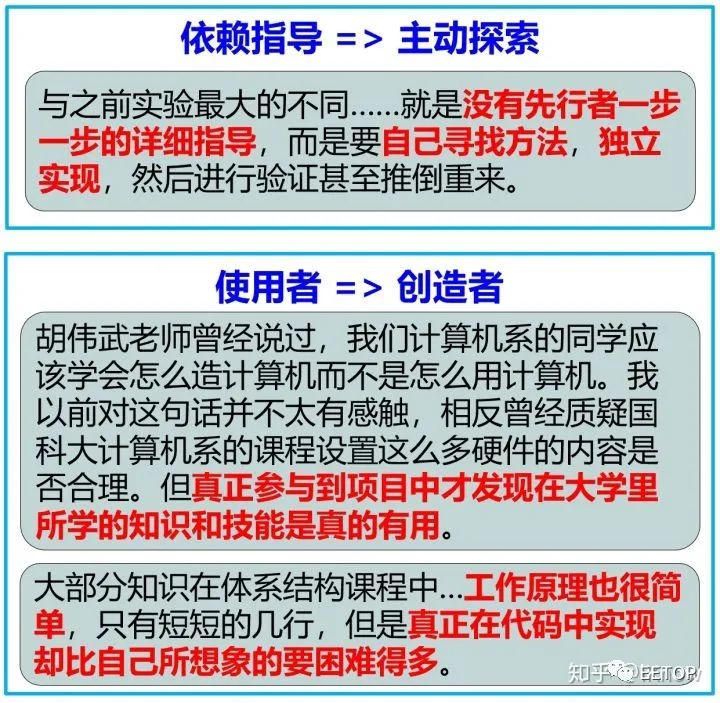

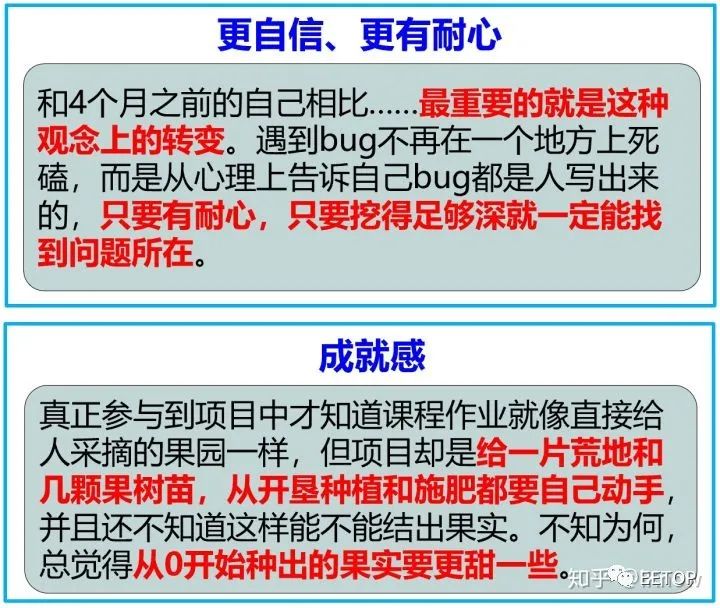

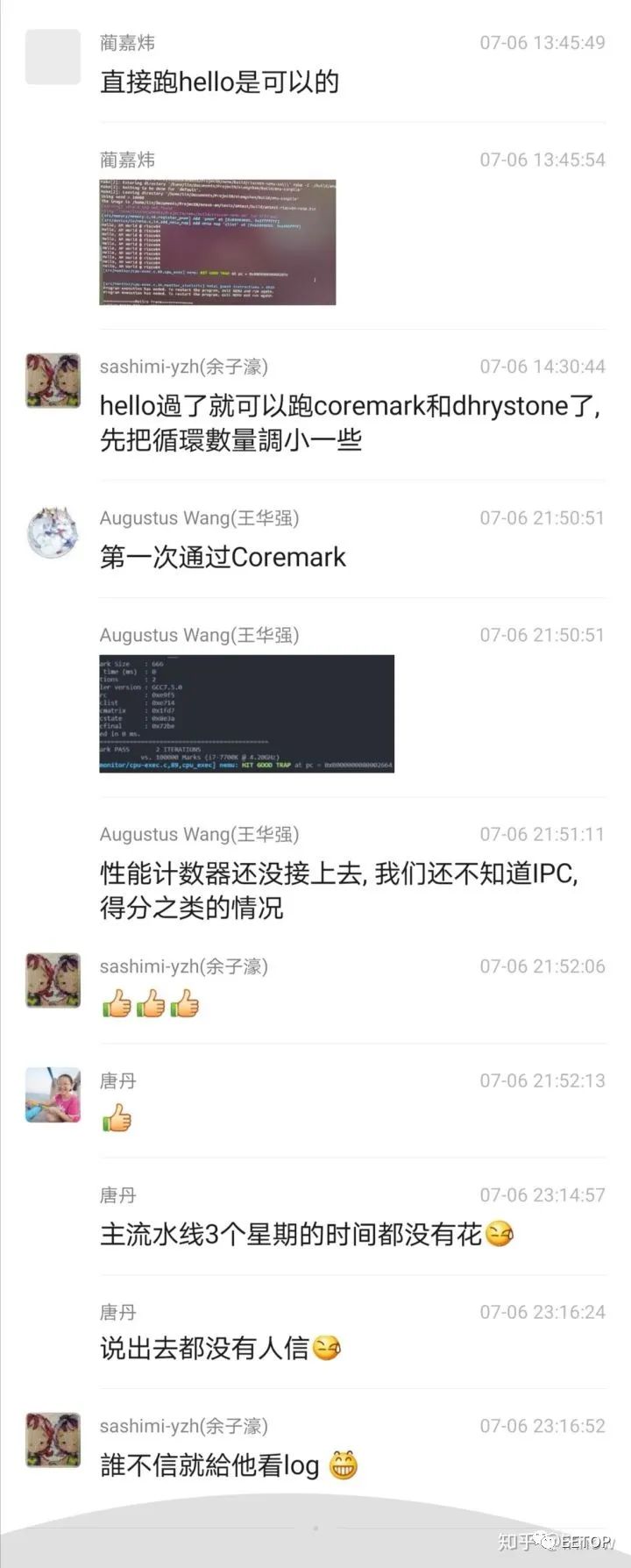

接下来是4个月高强度的开发,然而有些关键模块的工作原理是课堂上没有介绍过的,同学们还需要进行一些探索性的尝试,有时甚至需要将此前的设计推倒重来,他们会因此感到焦虑或沮丧,这对他们的心态也是很大的考验。教学团队不仅仅需要给予技术指导,还需要对学生的心态进行正确的引导,告诉他们不确定性是探索过程中的客观规律,然后引导他们去总结探索失败的经验,去深刻地分析当前方案不可行的原因,从而加深对问题的理解,让他们正确认识到探索失败的意义。

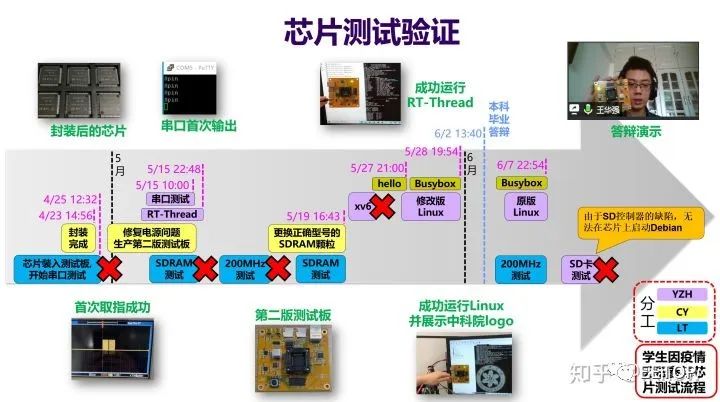

四、疫情中的测试验证

五、毕业答辩演示

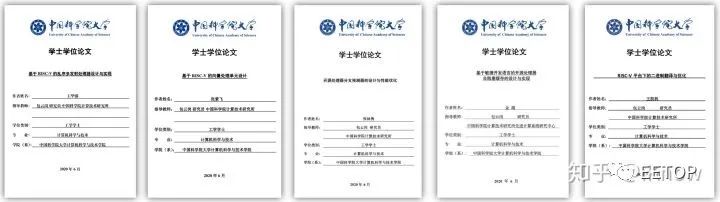

王华强:《基于RISC-V的乱序多发射处理器设计》

张紫飞:《基于RISC-V的向量处理单元设计》

张林隽:《开源处理器分支预测器的设计与性能优化》

金越:《基于敏捷开发语言的开源处理器非阻塞缓存的设计与实现》

王凯帆:《RISC-V平台下的二进制翻译与优化》

后来,王凯帆又将国科大操作系统课程上同学们自己编写的UCAS-Core移植到了COOSCA核上,实现了用自己写的CPU运行自己写的操作系统这个小目标。

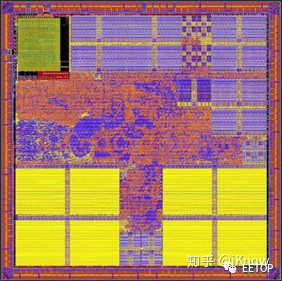

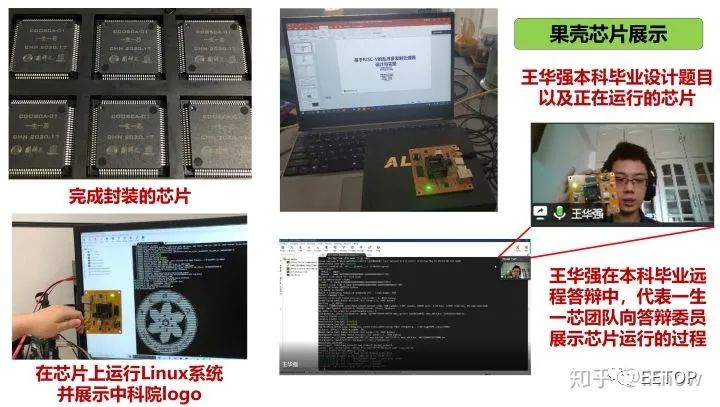

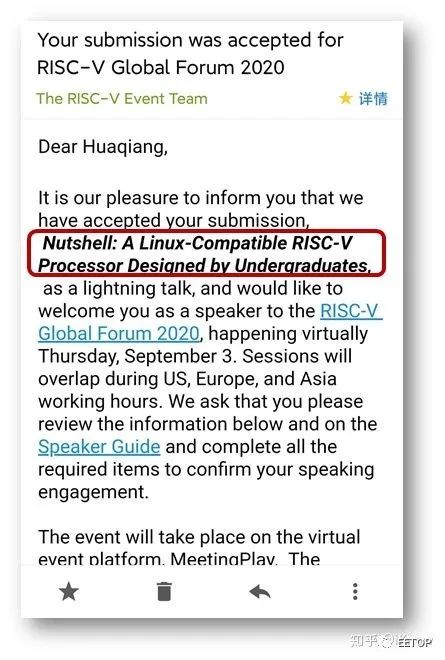

六、“果壳”公开亮相

七、收获与体会

项目规划和分工。学生在开发初期不一定能完全掌握芯片中各个模块之前的关系,此时需要教师对学生的工作进行较为细致的分工,让学生通过一些初期的任务来认识芯片的全貌。随着项目的进行,学生对芯片的认识逐渐清晰之后,教师进行的分工可以向粗略的方向转变,向学生提出清晰的任务目标,并让学生尝试提出自己的解决方案。 引导学生了解项目中的每一处细节。芯片是一个复杂的系统,学生需对芯片每一个模块的行为都有所了解,还需要了解程序在芯片上运行的每一处细节。但是学生一开始往往不能从课程设计的模式中转变过来,认为只需要了解自己任务相关的模块即可,不去主动了解其它模块,不去了解软件层次的行为。这导致他们在遇到问题会想不出解决的思路。此时教师需要对学生进行引导,让他们主动去认识芯片甚至是软件行为的每一处细节。在遇到困难的时候,这些认识就会成为解决问题的线索,顺着线索去追溯问题的过程又会进一步加深学生对这些认识的理解,从而形成良性循环。 指导学生使用在课堂学习的知识解决开发中遇到的实际问题。芯片开发过程中可能会遇到各种困难,一些表面上看像是硬件设计的问题,最终可能是软件配置错误造成的。解决这些困难需要学生站在全局的视角来分析问题,并与课堂上学习到的知识建立联系,从中寻找解决问题的可能性。教师需要引导学生根据观测到的现象进行思维的发散,主动思考可能与哪些学过的知识建立联系。如果学生面对一些比较困难的问题,也会需要教师进行点拨。 引导学生正确认识探索过程中的不确定性。在一款功能完整的芯片,有一些关键模块的原理是课堂上没有详细介绍的,学生要正确地实现这些模块,需要一个探索的过程。这意味着学生不能像课程作业那样按部就班地完成,而是会经历设计方案的调整,甚至是整个方案的推倒重来。这容易导致学生感到焦虑或沮丧,因此教师需要对学生的心态进行正确的引导,告诉他们不确定性是探索过程中的客观规律,然后引导学生去总结探索失败的经验,去深刻地分析当前方案不可行的原因,从而加深对问题的理解,让学生正确认识到探索失败的意义。

八、花絮

资料推荐

点击阅读原文进入eetop微信后台,输入“芯片”获取!