《芯路》试读:第三章 鸟瞰半导体产业

第三章 鸟瞰半导体产业

EETOP 创芯大讲堂首发特惠价格!

集成电路、芯片2020年以来再次成为热门词汇,美国对于我国企业华为、中兴的制裁,让我们重新审视自己的芯片研发实力,如何破局,如何不再受制于人,如何走出具有我们自己特色的芯片之路,使全体半导体人、甚至全体中国人需要深入思考的问题,而《芯路——一书读懂集成电路产业的现在与未来》将带您领略集成电路发展几十年来的波折与风浪,充分展现我国集成电路产艰辛历程,共同探讨与寻找属于我们自己的“芯路”。

集成电路六十年,风云际会,产业激荡几多春秋。

一书在手览天下,荡气回肠,看透过去今天未来。

EETOP创芯大讲堂作为《芯路》书籍首发机构,将及首发特惠价格回馈广大新老用户。

书籍原价59元,首发特惠价格41元,点击上方小程序二维码直接以首发价格购买。

需要团购直接联系:EETOP 创芯大讲堂负责人 微信ssywtt

《芯路》试读:第三章 鸟瞰半导体产业

3.1 点砂成晶术

一粒砂子要经过怎样的加工过程才能成为芯片呢?这其中蕴含的人类智慧令人叹为观止。

3.1.1 为什么是砂子

砂子是我们日常生活中最常见的一种物质。砂子的主要成分硅是地球储备量第二高的元素(地球元素含量排行:氧 > 硅 > 铝 > 铁 > 钙 > 钠 > 钾……),占地球总量约28%。正是这样一粒粒的小砂土,经过加工以后能变成媲美黄金的高附加值产品——硅片(Wafer,亦称晶圆、抛光片)。正是古有点石成金的千年传说,今有“点砂成晶”的现代技术奇迹。

理论上所有的半导体材料都可以作为芯片材料,但是芯片对材料的要求极高,所以能够满足芯片制造要求的半导体材料并不多,目前常用的材料包括硅、锗、碳化硅、氮化镓、砷化镓等等。在这不多的半导体材料中,硅的种种特性,使得其脱颖而出,成为所有半导体材料中,最适合做芯片的那一个:

含量巨大。

无毒无害。

提纯技术成熟,量产成本低,纯度可以达到99.999999999%(11N,11个9)。

化学性质和物理性质十分稳定,保障了芯片的稳定性。

硅基半导体材料是目前产量最大、应用最广的半导体材料。根据SEMI统计,2017年全球95%以上的半导体器件和99%以上的集成电路采用硅作为衬底材料。

3.1.2从砂到晶

那么看似普通的砂子要经过怎样的历练才能成制造芯片的晶圆呢?

硅在砂子中的形态通常是二氧化硅(SiO2),而制造芯片需要的是单晶硅(Si),我们需要先将砂子与焦炭、煤或木屑等混合,在石墨电弧炉中高温加热,将二氧化硅还原为硅,这样可以获得纯度大约为98%的多晶硅。接下来需要将多晶硅通过一系列化学过程(主要采用三氯氢硅法)逐步纯化,得到纯度在9N以上的电子级多晶硅。

用做芯片材料的硅,必须是单晶硅。单晶硅和多晶硅的区别在于材料中硅原子排列的方向是不是有序的,单晶硅是有序排列,多晶硅是无序排列。单晶硅的生长通常采用提拉法进行,首先将多晶硅原料放在石英干锅中加热融化,再将籽晶[1]放入熔体中,控制合适的温度,边旋转边提拉,获得铅笔状单晶硅锭,再用钻石刀将单晶硅锭横向切割成圆片,抛光打磨后,即可得到硅晶圆,也称为“抛光片”。单晶硅锭的直径决定了晶圆的直径,目前主流的直径尺寸为6寸、8寸以及12寸。

图 从砂子到硅片

3.1.3方寸间造天地

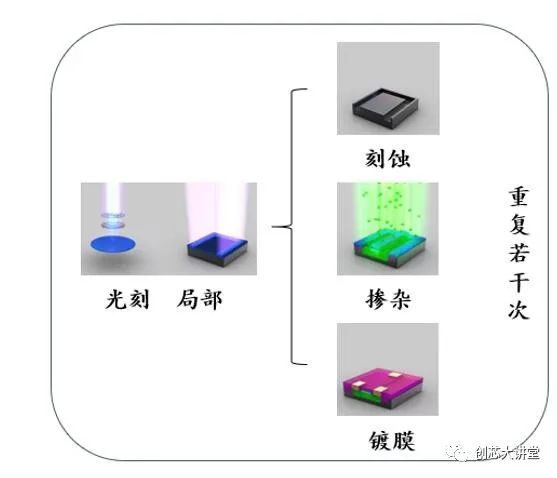

在晶圆上制造芯片需要经过上百个精确控制的工序,主要的工艺步骤包括光刻、刻蚀、掺杂、薄膜沉积等。

光刻的目的是把设计好的图形转印到晶圆上。首先我们在晶圆上涂一层光刻胶,光刻胶(正胶)的特性是经过特定频率光线的照射后,可以溶解在显影液里。然后将设计好图形的掩膜版罩在晶圆之上,用光刻机进行曝光,有些光线透过掩膜版照射到光刻胶上,有些光线被掩膜版上的图形阻挡。曝光之后,将晶圆放在显影液里浸泡,被光线照射过的光刻胶溶解,晶圆表面就留下了和掩膜版一样的光刻胶图形。

光刻是晶圆加工制造中最核心的工艺,晶圆加工的工艺水平主要取决于光刻的精度。通常我们说的28纳米或14纳米工艺,指的就是光刻机能够分辨的最小图形尺寸(最小线宽)。晶圆上能够加工的图形尺寸越小,那么在同样复杂度的芯片电路所占的面积就越小,一片晶圆上能够切割出来的芯片数量也就越多。由于芯片的加工步骤都是以晶圆为单位进行,平均下来单个芯片的成本也就越低。当然,最小线宽的缩小不仅能带来芯片成本的下降,还有很多其他好处,比如功耗的降低、集成度的提高以及良率的提升等。

得到光刻图形后,我们就可以进行下一步的加工,比如刻蚀、掺杂或薄膜沉积等。刻蚀可以将没有被光刻胶保护的部分侵蚀掉,一般用来在晶圆上挖槽,通常分为干法刻蚀和湿法刻蚀,前者主要采用等离子体轰击,后者一般采用溶剂浸泡溶解。刻蚀完成后,清除残余光刻胶,就得到了想要的凹槽图案。为了改变半导体的电学性质,在晶圆上形成PN结、电阻、欧姆接触等结构,我们还需要将特定的杂质(一般是III、IV族元素,比如磷、砷、硼等)掺入特定的区域中。小尺寸工艺条件下最主要的掺杂方法是离子注入,它直接将具有很高能量的杂质离子注入到半导体衬底中,可以精确控制掺杂的深度和浓度。离子注入完成后,通常需要进行退火。退火是指将晶圆放在氮气等不活泼气体氛围中进行热处理,使不在晶格位置上的离子运动到晶格位置上,一方面可以激活杂质,使其具有电活性,另一方面也可以消除离子注入带来的晶格损伤。薄膜沉积也是芯片生产过程中重要的工艺步骤,通常分为化学气相淀积(Chemical Vapor Deposition,CVD)和物理气相淀积(Physical Vapor Deposition,PVD)。CVD是指通过气态物质的化学反应,在衬底上淀积一层薄膜材料的过程,它几乎可以淀积集成电路工艺中所需要的各种薄膜,例如二氧化硅、多晶硅、非晶硅、氮化硅、金属(钨、钼)等,适用范围广、台阶覆盖性好。PVD主要包括蒸发和溅射,通常用于淀积芯片中的电极和金属互联层。

将前述工艺重复若干次,就可以在晶圆上加工出我们设计好的芯片。通常每一道主要工艺步骤之前都需要重新进行一次光刻,因此,我们也常用掩膜版的数量来衡量工艺的复杂度,现在加工出一颗CPU芯片,往往需要上百套掩膜版,成千道加工步骤。

图 晶圆加工过程

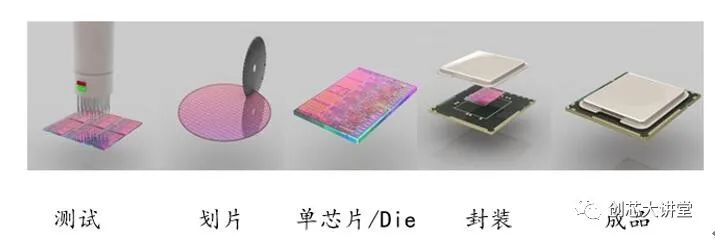

此时,晶圆上已经有成千上万颗芯片了,但是由于工艺步骤多,精细程度要求高,晶圆上不可避免的会存在瑕疵芯片。为了节省封装费用,需要先通过CP(Circuit Probing)测试把电学性能不符合要求的芯片挑选出来。之后将晶圆切片,就得到电学性能良好的单芯片(die)。把单芯片贴到相应的封装基板上,用超细金属丝连接单芯片上的接合焊盘(Bond Pad)和基板上的引脚(Lead),再注入塑封材料进行保护,就完成了芯片的封装。通过最终测试(Final Test)后,芯片就可以走向千家万户了。

图 芯片封装测试过程

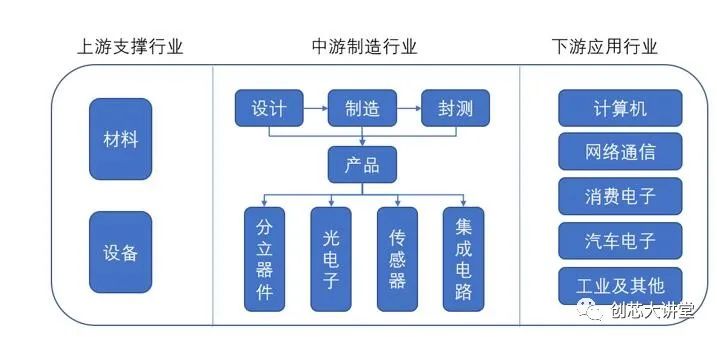

3.2产业链全景

半导体产业链之深、之复杂,远胜于传统产业,而且产业链不同环节之间咬合的紧密程度,大大高于其它高科技行业。

图 半导体产业链

3.2.1上游——中国的阿基琉斯之踵

半导体产业链的上游主要是半导体材料和设备,也是中国最薄弱的环节。

半导体材料可以分为晶圆制造材料和封装材料,前者主要包括硅片、光刻胶、各种靶材、特种气体、CMP抛光液和抛光垫等;后者主要包括封装基板、引线框架、键合丝包封材料等。全球半导体材料市场主要被美国、日本和中国台湾地区所垄断,近些年,国内一些企业也开始有些突破。

半导体设备可以分为硅片制造设备、晶圆制造设备、封装设备和辅助设备等,其中晶圆制造设备占所有设备投入的70%以上,而光刻机、刻蚀机和薄膜沉积设备是晶圆制造的核心设备。半导体设备市场集中度非常高,全球前五大厂商市场占有率超过60%,它们分别是应用材料、泛林科技半导体、阿斯麦、东京电子和科天半导体,均来自于美国、日本和荷兰。其中,在高端光刻机领域,阿斯麦市场占有率超过80%,用于14纳米以下工艺的EUV光刻机更是全球独此一家,国内半导体设备厂商只在部分设备中有所突破。

3.2.21中游——走向垂直化分工

半导体产业链的中游可以分为设计、制造和封测三个环节。正如前述,在半导体产业发展早期,这三个环节通常由同一家企业完成,称之为“IDM”,上世纪八十年代末,随着第三方代工的崛起,产业逐渐开始分工。

芯片设计就是将产品需求转化为物理层面的电路设计版图,跟软件行业有些类似,属于智力密集型行业。芯片设计的主要步骤包括,功能定义和实现、电路验证和优化、逻辑综合、版图设计、版图物理验证等,最终形成版图文件,提交给代工厂进行芯片制造。

全球前十大芯片设计公司主要来自于美国和中国台湾地区,近几年,中国海思也榜上有名,2018年位居第五。据统计,到2019年底,中国大陆的芯片设计公司数量已经近1800家,其中营收超过1亿元人民币的在两百家左右。2000年以来,国内芯片设计行业快速成长,涌现出兆易创新、汇顶科技、澜起科技等一批优秀公司,但是依然存在企业数量多而不强、设计人才不足等问题。

随着摩尔定律的演进,半导体制造工厂的投资动辄百亿美元以上,先进工艺的研发也愈加困难。2018年,全球排名第二的晶圆代工厂格罗方德宣布停止7纳米及以下工艺制程的研发,专注于14纳米Fin-FET技术和和FD-SOI技术。全球范围内,只有台积电、三星和英特尔可以量产7-10纳米先进工艺。

在制造环节,全球八大晶圆代工厂垄断了近90%的市场份额,并呈现一超多强的局面,台积电一家独大,占据全球560%以上的市场份额。据SEMI 统计,2017-2020 年全球计划兴建晶圆厂62座,其中26 座将落户中国,占比超过40%,但从存量上看,中国大陆晶圆代工的产能在全球中的占比仍然不足20%,我辈仍需继续努力。中芯国际、华虹集团和华润微电子是中国晶圆元代工厂的典型代表。

封装主要是为了将芯片的I/O接口与外部系统连接,并提供保护和散热功能。当前封装技术有两个发展方向,一个是微型化,向更加轻薄、成本更低、散热功能更好、更多的I/O接口方向发展,甚至开始采用一些晶圆加工的技术,模糊了晶圆制造和封装之间的界限;一个是集成化,将不同功能的芯片通过硅通孔技术高密度的封装到一起,形成具有一定功能的(子)系统,模糊了EMS组装和封装之间的界限。测试主要包括晶圆测试(CP测试)和成品测试(FT测试),工序上与封装结合紧密,通常由封装企业代劳。国内测试行业发展整体落后于封装行业,但随着垂直化分工以及芯片复杂度的提升,独立的测试公司逐渐壮大,国内比较知名的有上海华岭、广东利扬等。2020年初,广东利扬通过上市辅导验收,有望成为中国大陆第一家科创板上市的第三方测试企业。在封装测试领域,中国大陆的企业在规模上已经取得了长足的进展,在部分技术方向上也有了较大的突破。

3.2.31下游——电子制造从大到强

半导体产业是一个下游应用需求拉动的市场,在过去的六十年里,半导体产业发展的主要驱动力经历过多次变化,从最早的军事、工业应用到八九十年代的个人电脑,再到近些年的手机等移动通信产品,现在最新的应用方向包括物联网、汽车电子、5G及人工智能等。

图 芯片下游产业变迁示意

中国是全球最大的电子产品生产国,但并不是一个电子制造的强国,其中一个重要原因就是我国半导体产业长期落后于西方国家,高端芯片受制于人。但是近些年,随着国家政策和资金的到位、产业技术的成熟及市场的快速发展,中国迎来了半导体产业发展的黄金时期。

3.2.4 设备-制造-设计,共同成长的孪生兄弟

半导体行业中有“一代设备、一代工艺、一代产品”的说法,讲的是半导体设备、制造和设计三个环节之间的密切关系。芯片设计依赖于制造工艺的参数指标,而工艺的性能取决于制造设备的能力。半导体设备不仅是重要的上游产业之一,更是半导体制造业和设计业发展的基石。

在半导体发展早期,一项新的芯片产品的出炉,往往需要从设备的改进、制造技术的提升开始做起。1984年前后,美国英特尔公司全力开发128K到256K存储器,当时的所有工艺过程的开发,都是和设备公司紧密合作才开发出来的。英特尔核心的中央研究部,分成两个基本的部门:一是模块(Module)部门,就是和设备公司合作,全力帮助光刻机、等离子体刻蚀机、薄膜设备等供应商攻克设备和单元工艺解决方案。二是工艺整合(Process Integration)部门,任务是把单元步骤连接成制成芯片的整个过程。可以说,没有微观加工的设备能力,就没有芯片技术的开发。

芯片加工设备有很多种类,主要可以分为光刻机、工艺加工设备和检测设备。

光刻机是芯片加工的规划师,可以将设计好的电路图转印到晶圆上。1978年,美国的GCA公司推出全球第一款商用步进光刻机,光刻精度3微米,一度发展为世界光刻机霸主。随着光刻精度的提升,光刻机对光学器件的性能要求越来越高,擅长精密光学镜头加工的日本佳能和尼康后来居上。但是在一次关键的技术升级中,日本企业由于坚持了错误的技术路线,被采用浸润式光刻技术和并坚持“开放式”创新的ASML打败。目前在高端光刻机领域,ASML一枝独秀。

工艺设备是半导体加工的基础。典型的工艺设备包括很多种,如刻蚀机、薄膜生长设备、离子注入设备等,其中,刻蚀机是市场空间最大、产品种类最多的工艺设备。目前全球主要设备厂商,应用材料、泛林科技以及东京电子,都是从做刻蚀机起家,后来再通过不断的研发及外延并购,逐渐形成完整的工艺设备系列产品。值得一提的是,中国唯一具有国际竞争力的半导体设备制造企业——中微半导体,也是从刻蚀机开始做起。

检测设备是半导体制造的质量监督员。检测设备的主要功能包括两个方面,一是检查,找出关键缺陷,另一个是测量,测量出加工线宽、薄膜厚度、刻蚀深度以及侧壁刻蚀角(side wall angle)等关键参数。一颗芯片需要经过上千道工序的加工,而每一道工序都有可能由于技术不精确或外部环境污染引入偏差和缺陷,如果不对晶圆加工制造过程进行持续的检测和修正,缺陷累积可能导致整片晶圆的失效。全球最著名的晶圆检测设备专家是科天半导体(KLA-Tencor),这一名字源于1997年的一次合并,KLA专注于缺陷检测,Tencor专注于测量,1997年两家公司合并成为KLA-Tencor,并在光学检测及量测领域一路狂奔,成为该领域的全球第一。

芯片技术的核心就是微观加工。越往上游走,技术难度越大,行业集中度越高。具体的芯片产品(器件)有成千上万种,芯片设计企业也数以千计,各种加工制造企业全球也有近百家,但能做到在几十个纳米、甚至到几纳米的尺度上加工芯片的设备公司,全球屈指可数。他们攫取丰厚的利润,并形成对整个产业的影响力。

我国半导体产业发展到现在,一直都没有给设备和材料产业应有的重视。近些年,全国各地兴建了几十条半导体产线,投资上万亿元人民币,其中大部分都用于购买国外的设备和材料,不仅让欧美日企业赚取大量超额利润,更重要的是使我国半导体产业的核心环节受制于人。

目前,国内已有部分半导体工厂的制造工艺水平接近世界先进水平,但主要还是依赖国外设备供应商,跟随国外的技术路线,无法实现产业的自我迭代、持续升级、良性发展。这其中关键的缺失环节就是我国几乎空白的半导体设备业。

尽管我国半导体产业发展有其特殊性,但他山之石可以攻玉,通过学习美国、欧洲、日本、韩国等国家(地区)先进的半导体产业发展经验和教训,掌握产业规律,对我国半导体产业发展政策制定有一定益处。

[1]籽晶是具有和所需晶体相同晶向的小晶体,是生长单晶的种子,也叫晶种。用不同晶向的籽晶做晶种,会得到不同晶向的单晶。

读者对象

半导体产业的从业者、产业政策的制定者,以及有兴趣投身或了解半导体产业的人士

名人推荐

本书介绍了半导体产业的发展历史及在相关国家和地区迁移、扩散的过程,也从作者的视角分析了这些国家和地区的产业得失,可以帮助读者快速了解行业的“芯路”历程,对学者、官员、投资人和半导体从业人员也有一定的启示。

清华大学微电子所长 魏少军教授

集成电路产业是全球无数人集成的成果,我们必须继续坚持开放式的发展战略,在此基础上自力更生,着重发展核心竞争力。正如《芯路》所言,融合发展同时掌握自己的特有本领,是发展中国集成电路产业的正确方向。

中微半导体董事长 尹志尧博士

半导体产业是全球性的,需要有国际化视野和格局。半导体从业要有沉得住气的心态和力量,长路漫漫,芯路未必坦途,要不断学习和成长,要一步一步、扎扎实实地走来。行业很多伟大的突破,都是一点一滴做出来的。

华登国际董事总经理 黄庆博士

本书将整个集成电路产业推到普通大众面前,是别开生面之创举。书中所呈现的案例,抓住了产业与众不同的特征,并巧妙地结合我国当前环境进行了不少精彩点评。文笔流畅,内容通俗易懂,是大家有益的产业读物。

复旦大学微电子学院院长 张卫教授

纵观集成电路大国的成长之路,无论是研发的持续投入,资本的不断累积,还是公共平台的支撑,行业协会组织的服务,都揭示了集成电路平淡而波澜壮阔的发展图景之下的内在联系。

上海集成电路研发中心董事长 赵宇航博士

书籍目录

目 录

推荐序一

推荐序二

推荐序三

推荐序四

推荐序五

自序

第1篇 硅文明:从沙子里蹦出来的奇迹

第1章 半导体技术发展史 2

1.1 半导体的出现

1.2 集成电路诞生

1.3 产业走向分工

1.4 超越摩尔定律

1.5 拥抱人工智能

第2章 无处不在的半导体 16

2.1 现代人的亲密伴侣———手机

2.1.1 手机中的集成电路

2.1.2 手机中的分立元器件

2.1.3 手机中的MEMS传感器

2.2 工作的标配———计算机

2.2.1 计算机技术的突飞猛进

2.2.2 数字世界与真实世界的桥梁

2.2.3 性能与价格不可兼得

2.2.4 摩尔定律的样板工程

2.3 现代社会人们的坐骑———汽车

2.3.1 如臂使指———汽车控制芯片MCU

2.3.2 遍布全身的触觉———车用传感器

2.3.3 驭电者之歌———功率半导体

2.4 高度信息化的智能制造

2.4.1 洞察一切的眼睛———智能传感器

2.4.2 万物皆可联———工业物联网

2.4.3 工厂大脑———数据中心和工控机

2.5 迎接5G时代的移动通信

2.5.1 移动通信世界中的芯片

2.5.2 5G通信的关键指标

2.5.3 4G改变生活,5G改变社会

第3章 鸟瞰半导体产业

3.1 点沙成晶术

3.1.1 为什么是沙子

3.1.2 从沙到晶

3.1.3 方寸间造天地

3.2 产业链全景

3.2.1 上游———中国半导体产业的阿喀琉斯之踵

3.2.2 中游———走向垂直化分工

3.2.3 下游———电子制造从大到强

3.2.4 设备、制造与设计———共同成长的孪生兄弟

第2篇 芯安理得:成为全球半导体产业霸主的美国

第4章 追逐原始创新的硅谷

4.1 传奇诞生

4.2 风险资本

4.3 创新引擎

4.4 设备先行

4.4.1 应用材料

4.4.2 泛林科技

第5章 最先进技术的开拓者

5.1 阴差阳错

5.2 崭露头角

5.3 壮士断腕

5.4 奔腾时代

5.5 廉颇老否

第6章 掐住全球半导体产业的命脉

6.1 招招鲜———空前强大的美国半导体产业

6.2 踢梯子———游戏规则的制订者

第3篇 芯挂两头:昔日登上王座的日本

第7章 亦曾一统天下横扫六合八荒

7.1 晶体管时代的索尼传奇

7.2 集成电路时代的以市场换技术

7.3 官、产、学、研闷声追赶的举国模式

书籍原价59元,首发特惠价格41元,点击上方小程序二维码直接以首发价格购买。

需要团购直接联系:EETOP 创芯大讲堂负责人 微信ssywtt

第8章 终究两份协议输掉产业先机

8.1 把美国逼到了墙角

8.2 美国敲开日本大门

8.3 韩国来的关键补刀

第9章 三张王牌依然傲视全球

9.1 索尼CIS:最为明亮的眼睛

9.1.1 稳坐消费电子CIS龙头

9.1.2 要在技术十字路口选准方向

9.1.3 CIS可能决定了索尼的前程

9.2 半导体装备:依然强悍的躯干

9.2.1 半导体装备的基本体系

9.2.2 日本占据了主要地位

9.2.3 些许遗憾,脊梁失去了生长能力

9.3 半导体材料:供应全球的血液

第4篇 独具匠芯:稳扎稳打的欧洲

第10章 从联合创新孵化出的半导体方阵

10.1 欧洲方阵

10.2 联合之路

10.3 创新中心

第11章 汽车和工业芯片的绝对王者

11.1 手机芯片的败退

11.2 百年品牌的传承

第12章 独一无二无可替代的阿斯麦

12.1 专注研发确立领先地位

12.2 牛刀小试成为行业老大

12.3 大力出奇迹的EUV光刻机

12.4 开放式创新的“不开放”

第5篇 戮力一芯:独树一帜的韩国

第13章 美日“半导体战争”的幸运儿

13.1 较晚出发的选手

13.2 十年砸入的回报

13.3 三星的惊人逆袭

13.3.1 驱逐英特尔

13.3.2 打趴日本存储企业

13.3.3 与日本和欧洲的存储企业说再见

第14章 取代日本企业的存储巨人

14.1 控制全球存储芯片的命脉

14.2 材料和装备高度对外依赖

14.2.1 硅片取得显著成效

14.2.2 耗材设备仍需努力

14.3 在产品多样化救赎的路上

第6篇 此芯安处是吾乡:中国自主发展的根

第15章 亦步亦趋的后来者

15.1 从无到有,产业体系初建

15.1.1 漂洋过海的半导体种子

15.1.2 自力更生实现零的突破

15.2 努力奋进,却越追赶越落后

15.2.1 半导体产业建设热潮

15.2.2 浅尝辄止的技术引进

15.2.3 举国体制的功过

15.3 三大战役,探索良性发展道路

15.3.1 “531”战略

15.3.2 “908”工程

15.3.3 “909”工程

第16章 砥砺前行的追赶者

16.1 制造:政策鼓励,多管齐发

16.1.1 独具特色的彩“虹”

16.1.2 两岸交织的“中芯”

16.1.3 先进的海外独资

16.2 设计:海派回归,自主创芯

16.3 封测:外延发展,跨越前进

16.4 资本:栉风沐雨,春华秋实

16.4.1 大基金

16.4.2 半导体创业投资(VC)

16.4.3 半导体企业并购(PE)

第17章 核心技术的挑战者

17.1 大硅片———起了个大早赶了个晚集

17.1.1 大硅片原理

17.1.2 起了个大早

17.1.3 赶了个晚集

17.2 光刻机———从造不如买到自主创新

17.2.1 早期的国产光刻机

17.2.2 造不如买,错过机遇

17.2.3 亡羊补牢,奋起直追

第18章 持续奋进的领航者

18.1 同步启航的AI

18.1.1 AI芯片分类

18.1.2 中美同台竞技

18.1.3 我国优秀AI芯片企业

18.2 指纹芯片的王者

18.2.1 指纹芯片的江湖

18.2.2 从草根创业到第一次跨越

18.2.3 指纹识别领域登顶全球王座

18.2.4 未雨绸缪探索新的领域

18.3 高端刻蚀机的突破

18.3.1 微观雕刻者———刻蚀机

18.3.2 行而不辍,未来可期

18.3.3 六十年风雨兼程

第7篇 天上归芯:敢问中国路在何方

第19章 实现产业腾飞的挑战

19.1 工具:工作母机仍在萌芽

19.1.1 芯片设计的工作母机

19.1.2 高度垄断的供应商

19.1.3 我国EDA在萌芽

19.2 制造:得制造者方能得天下

19.2.1 得制造者得天下

19.2.2 先进工艺

19.2.3 特色工艺

19.3 设计:消费、工业、汽车艰难的三级跳

19.3.1 芯片设计的分类

19.3.2 消费电子芯片

19.3.3 工业专用芯片

19.3.4 汽车电子芯片

19.4 封测:从量变到质变的关键

19.4.1 全球封装测试的重要力量

19.4.2 一只脚跨入第一梯队的门槛

19.4.3 内涵外延并重是成功之道

19.5 装备:制约“制造+材料+封测”

19.5.1 芯片制造设备局部突破

19.5.2 封装测试设备任重道远

19.5.3 硅片加工设备依赖进口

19.5.4 关键配套系统国际先进

19.6 材料:从全部依赖进口中突围

19.6.1 大硅片曙光初现

19.6.2 光掩膜刚刚起步

19.6.3 光刻胶仍是短板

19.6.4 电子特种气体国产替代先行

第20章 半导体强国的镜鉴

20.1 日本:坚持-变通-不退让

20.1.1 得

20.1.2 失之一:未能拥抱行业发展趋势

20.1.3 失之二:过度退让导致出路全无

20.2 韩国:执着-全面-要可控

20.2.1 得

20.2.2 失之一:产业链上,布局装备材料偏晚

20.2.3 失之二:芯片产业上,渐失自主权

20.3 新加坡:集聚-培育-不放手

20.3.1 得

20.3.2 失

第21章 合作共赢是永恒的主题

21.1 我国的产业政策

21.1.1 国发18号文

21.1.2 上海54号文

21.1.3 三驾马车

21.1.4 弥补短板

21.1.5 尊重规律

21.2 全球集成电路产业并非完全竞争的市场

21.2.1 政府的定位

21.2.2 差异化的研发策略

21.2.3 协会是桥梁

21.3 产业链加强协同

21.3.1 工具与设计制造的协同

21.3.2 材料与制造的协同

21.3.3 设备与制造的协同

21.4 整机联动的实践

21.4.1 原理

21.4.2 案例

21.4.3 寄望

21.5 共性平台的意义

21.5.1 我国境外的成功典范

21.5.2 我国境内的初步尝试

21.5.3 共性平台的方向

21.6 拥抱全球一体化

21.6.1 热情请进来

21.6.2 鼓励走出去

21.6.3 选择最合适的合作伙伴

21.6.4 全球一体化下的自保之策

◆ 前言:◆

自 序

这是一本关注集成电路产业,而不是关注技术的书。

2019年的美国对华为禁售事件,让所有的国人都清醒地意识到, 我们一直引以为豪的本土集成电路产业,仍然是脆弱的、整体缺乏国际竞争力的,依旧是制约我国整个工业体系自主创新发展的根结所在。那么,全球集成电路产业究竟经历了怎样的发展历程?集成电路产业大国都选择了什么样的发展策略?我国在国际上究竟处于什么样的位置?前方的出路又在哪里呢?

所有这些问题,正是本书关注的焦点。

所有这些问题,也促使我多年来上下求索寻求答案。

我曾经有十多年服务上海市集成电路产业的经历,工作需要从宏观层面和中观层面研究集成电路产业发展的业态和趋势,因此收获、积累了弥足珍贵的行业政策、产业规划、重大项目筹划等经验。发展改革系统是一个非常能够锻炼人的地方,我对曾一起工作和战斗过的老领导、老同事们怀有深深的敬意和感激。这些年我加深了对集成电路产业的认识,认清了只有扎扎实实做技术、做产品的团队和企业,才是我们产业的真正依托所在。所谓千里马常在,伯乐难求。2017年,我决定转型进入半导体产业投资领域,换一个方式继续服务集成电路产业。

这些年,我与国内几乎所有的一线半导体产业投资机构,以及工具、制造、设计、设备、材料、封装、测试等领域的骨干企业都打过交道。每一次的互动交往,我都有所得;每有会意,便欣然忘食。亦曾将点点滴滴记录在个人公众号,供三五好友一乐,但更多则是孤芳自赏。过去半年,不少朋友看了我与马进博士的拙作《一砂一世界———一书读懂MEMS产业的现状与未来》,希望我也能静下心来整理一下多年来对集成电路产业的思考。

专业分工和合作是集成电路产业自诞生伊始的主旋律,本书亦然。我邀请了好朋友郭启航先生共同完成本书,启航毕业于清华大学微电子所,是集成电路产业科班出身,懂技术,长期关注欧美和我国集成电路产业历史及格局,有效地使本书内容更为科学、严谨。在我们的心中,《芯路》应该是这么一本书,在娓娓道来的文字中,既有对全球集成电路技术变迁的展现和评析,更有对各个国家和地区发展集成电路产业的战略解读;既有对不同时代集成电路产业模式的比较分析,更有对今后集成电路产业发展方向的展望。它能通过细腻、风趣、精悍的文风,展现集成电路技术发展的点滴,相关国家和地区内部发展的选择,博弈的残酷与精彩,并对我国集成电路产业发展做出系统性的思考。

感谢魏少军教授、尹志尧博士、黄庆博士、张卫教授、赵宇航博士拨冗作推荐序。当前我国集成电路产业面临着重大的历史机遇,无论是国家战略层面的全方位呵护与扶持,还是高校将集成电路从二级学科上升为一级学科的窥一斑而知全豹,都让我们以更大的热情、更高的姿态去看待集成电路产业。《芯路》面向的是集成电路产业的从业者、产业政策的制定者以及其他有兴趣或投身或想了解集成电路产业的最广泛人群,衷心期待《芯路》能成为大家了解集成电路产业的案头参考书。

《芯路》广泛征求了业内十余位专家学者的意见,沈磊老师、 徐秀法老师、周乃文师弟更是百忙之中进行了全文通读审校,在此致以诚挚的谢意。同时也要由衷感激家人的理解和支持,是你们提供了坚实的后盾。

书中难免存在疏漏和错误之处,皆归因于作者水平所限,诚请各位读者不吝指正。

2020年5月于上海

书籍原价59元,首发特惠价格41元,点击上方小程序二维码直接以首发价格购买。

需要团购直接联系:EETOP 创芯大讲堂负责人 微信ssywtt

◆ 作者简介:◆

冯锦锋博士是集成电路产业从业者,先后取得清华大学工学双学士、管理学硕士和上海交通大学工学博士学位,是中美杰出青年领袖论坛成员,复旦大学微电子学院客座教授,兼任上海集成电路行业协会副秘书长,曾协助吴敬琏先生编译出版《硅谷优势》。

郭启航先生毕业于清华大学微电子所,目前从事半导体产业投资工作,熟悉产业技术和格局,对超越摩尔领域、欧美产业动态等有长期的关注和研究。

关于创芯大讲堂

EETOP创芯大讲堂是EETOP旗下在线教育平台,综合IC设计(模拟芯片设计仿真、CMOS射频芯片仿真设计、数字前端、数字后端设计流程等等)、制造、封装多门类课程,同时也随时更新目前热点领域教程涵盖嵌入式、电源设计、通信技术、硬件设计等。

欢迎大家通过多种渠道访问创芯大讲堂

创芯大讲堂微信公众号:eetopedu

网址:edu.eetop.cn

课程选择售价咨询人工微信号:ssywtt

您可以收藏到文件夹及时关注新课程的发布。创芯大讲堂欢迎行业内老师加盟,我们本着资源共享原则,为老师学员架起学习探讨互动的桥梁。讲师商业合作及创芯大讲堂任何优惠活动相关事宜都可加创芯大讲堂负责人微信:ssywtt 直接进行沟通。

点击阅读原文,学习创芯大讲堂更多好课