捐建美国第一个汉学系的华人佣工,身份终于揭开

海归学者发起的公益学术平台

分享信息,整合资源

交流学术,偶尔风月

在中美冲突日趋激烈的大背景下,有人再度将萨缪尔·亨廷顿(Samuel P. Huntington)的文明冲突论搬上台面,认为中美的割裂是由儒家文明和基督教文明两种不同文化导向的对立所导致的。

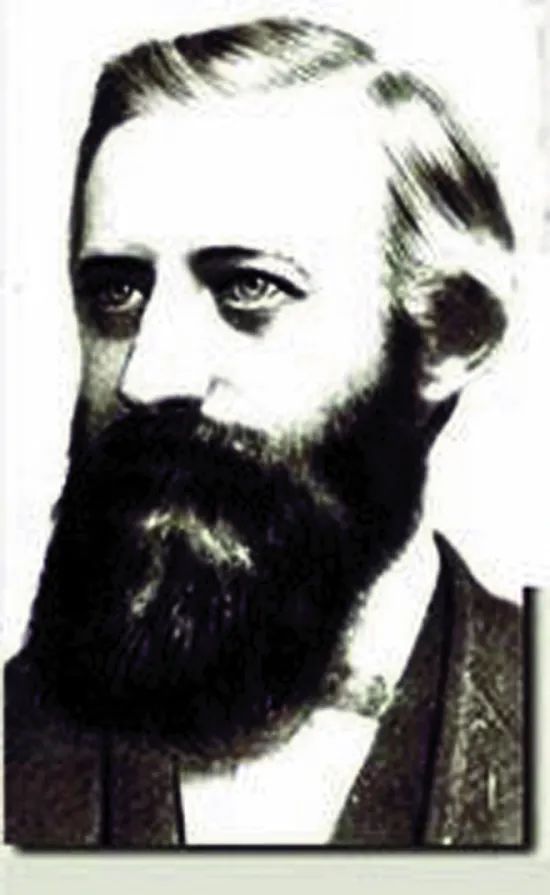

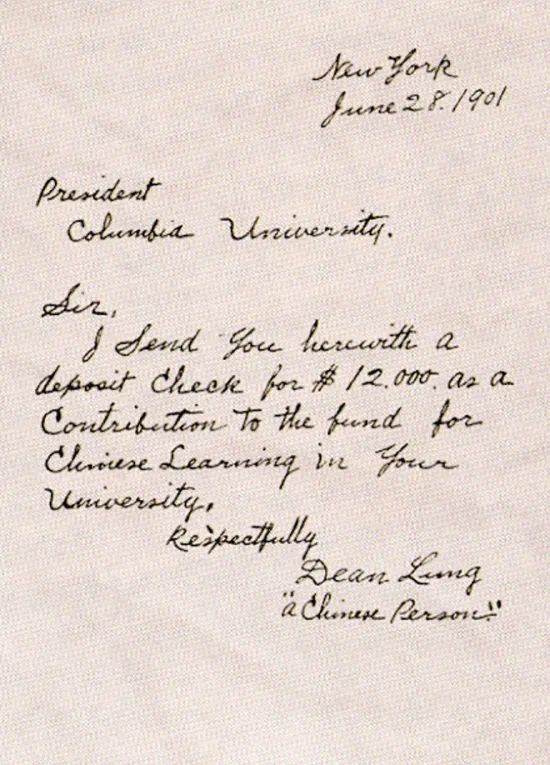

传奇:华佣捐建哥大汉学系

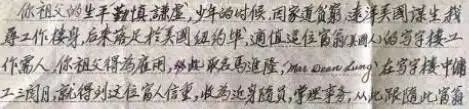

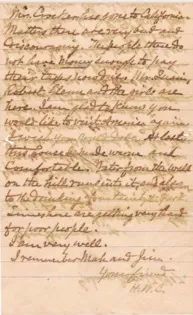

“百年前广东有一华侨,名丁龙,居纽约。林肯总统时代,一将军退役后一人独居。雇一男仆,治理家务。但此将军性好漫骂,仆人辄不终约而去。丁龙亦曾为其家仆,亦以遭骂辞去。后此将军家遭火灾,独居极狼狈。丁龙闻之,去其家,愿复充仆役,谓其家乡有古圣人孔子,曾教人以恕道,曰:“己所不欲,勿施于人。”今将军遭火灾,独居,余曾为将军仆,闻讯不忍,愿请复役。

此将军大叹赏,谓不知君乃读书人,能读古圣人书。丁龙言,余不识字,非读书人,孔子训乃由父亲告之。将军谓,汝父是一读书人,亦大佳。丁龙又谓,余父亦不识字,非一读书人。祖父曾祖父皆然。乃由上代家训,世世相传,知有此。此将军大加欣赏,再不加骂,同居相处如朋友。积有年,丁龙病,告将军,余在将军家,食住无虑,将军所赐工资,积之有年。今将死,在此无熟友,家乡无妻室,愿以此款奉还将军,以志积年相敬之私。

丁龙卒。此将军乃将丁龙积款倍加其额,成一巨款,捐赠纽约哥伦比亚大学,创立一讲座,名之曰“丁龙讲座”。以专门研究中国文化为宗旨。至今此讲座尚在。但余居北平教读北大、清华、燕京三大学,教授多数以上全自美国留学归来,亦有自哥伦比亚毕业来者,但迄未闻人告余丁龙事。及余亲去美国,始获闻之。”

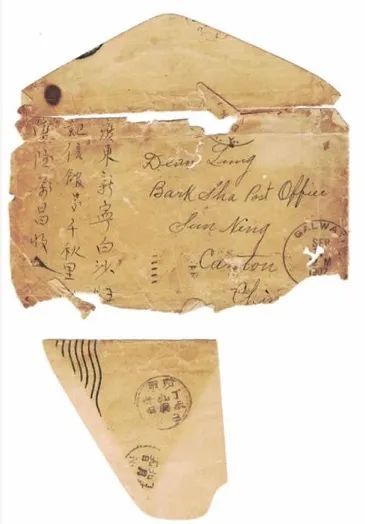

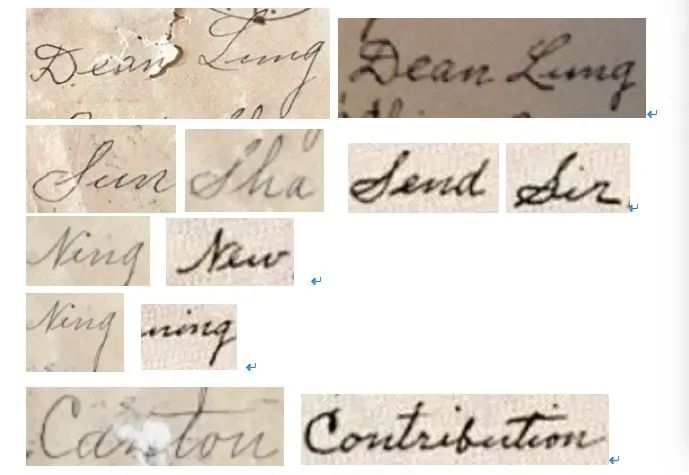

钩沉:百年“丁龙”身份之谜

点击下方知社人才广场,查看最新学术招聘

交易担保 知社助手 知社人才广场 小程序

扩展阅读

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容

媒体转载联系授权请看下方