今年开分最高的电影,竟然是它 |【经纬低调分享】

以下文章来源于虹膜 ,作者漠一

专业、深入、犀利的电影介绍和评论。

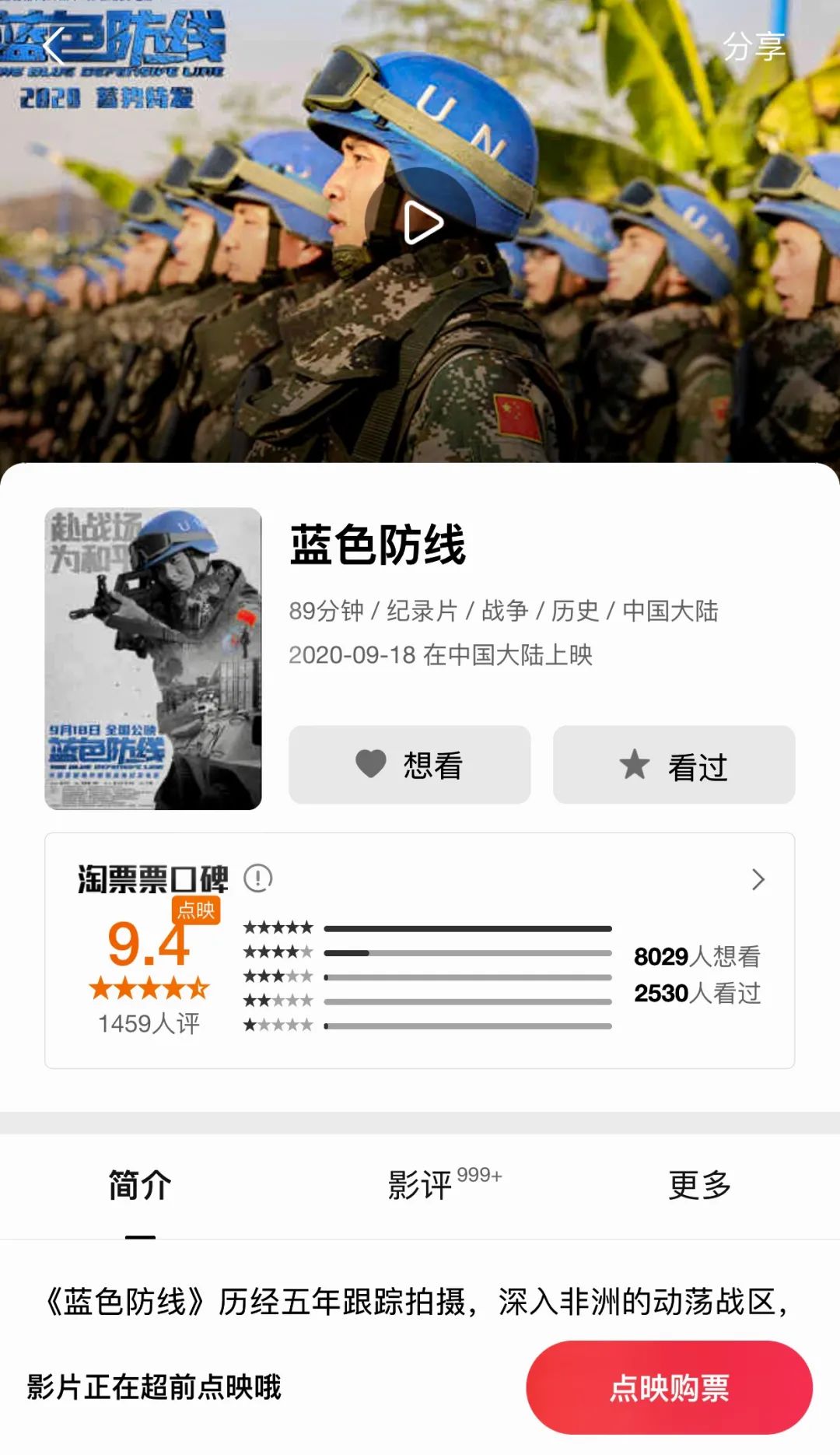

今天,电影《蓝色防线》开分了,在淘票票上获得了高达9.4分的高分,是今年开分最高的电影。它记录了中国维和部队在南苏丹执行维和任务、保护当地难民营安全的故事,是我国首部海外维和战地纪实电影。

这是经纬&细蓝线影业在《燃点》和《徒手攀岩》之后,第三部深度参与的纪实电影,是我们对这些为国之大义敢于付出生命的中国维和士兵们最直接的致敬。

海外维和是一项非常特殊的任务,与在战场上直接激烈的交锋完全不同,这是一场没有敌人的战争。按照国际惯例,联合国区域不允许开战,因为这里住着无数的平民,但交火的双方并不在乎这个规定,所以战士们一旦进入维和任务区,就相当于是进入了战场。他们甚至不能主动使用武器,因为维和部队的身份要求他们只能在生命安全受到威胁的时候使用武力。

在枪林弹雨下的异国他乡,中国维和战士们用自己的生命筑起了一道蓝色的防线,为战地难民们带来和平的曙光。纷乱与和平之间,有着某种难以言明的联系,我们如今所享受着的安宁,也和他们的付出有关。

《蓝色防线》的特殊之处在于,绝大部分的影像素材,都来自维和部队内部的影像资料。它的真实性,差不多等于直接把你拽到了那个战火纷飞的世界,镜头下、屏幕前,与战火咫尺之遥,真实得有些残酷。

诚挚推荐这部今年最值得一看的当代战争片:命悬一线的战场洗礼、同生共死的热血豪迈、英雄无悔的血泪故事。以下:

文 / 漠一

今天来给大家推荐一部纪实电影,《蓝色防线》。

听名字,你们可能会觉得它像国防教育宣传片,但不要急着下定论。

它记录了我们的维和部队,在南苏丹的联合国难民营执行维和任务的过程。换句话说,它的真实性,差不多等于直接把你拽到了那个战火纷飞的世界。

当你抛开对这类题材的作品的偏见去看它,就会发现,这部影片的催泪程度,丝毫不亚于我们近些年看到的那些最好的战争片,比如《八佰》。它与《八佰》的相通之处在于,它们都选取了一个特殊的角度,去呈现战争。

因为提前看过影片,我们才有底气这么说,不夸张,在我们看这部影片那个场次,几乎所有的人,都在啜泣着。

这部影片还有另一个背景,这还得从综艺《真正男子汉》说起。

很多人应该都还记得,在这档综艺中,有位叫做杨树朋的军官,曾经教刘昊然用军工铲煎鸡蛋。

这种在战场上才能磨炼出来的硬核技能,在当时镇住了很多人,也是《真正男子汉》这档节目在娱乐之外的更多意义。

明星和一线部队的碰撞,构成这档节目的戏剧性,也从另一个角度,为我们揭示了这些平时远离我们生活的战士身处的那种状态。

那是一种与常人完全不同的生活语境,几乎可以被称为另一个世界。

而杨树朋,就曾经在片中这个维和部队之一的「杨根思部队」中,服役了十五年之久。

之所以说「曾经服役」,是因为在这部电影拍摄的时候,杨树朋离开了我们,跟他一起牺牲的,还有并肩作战多时的战友李磊,当时才22岁。

而《蓝色防线》的镜头,刚好完整地记录下了这一切。

它拥有一种走进危险中的临场感,而那些生命的逝去,也因为这种亲近而倍显残酷。

来看看终极预告——

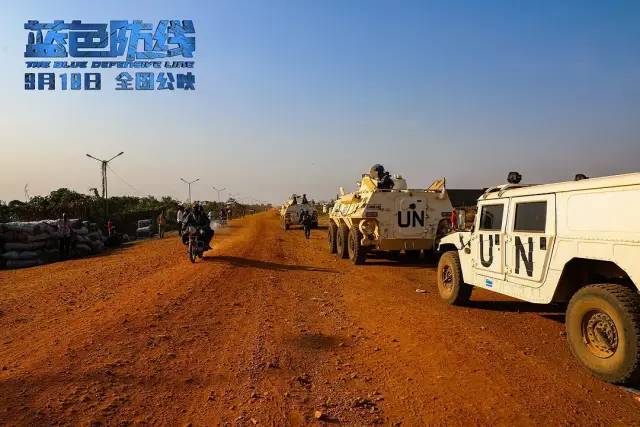

片中拍摄到的第二批赴南苏丹维和的步兵营全体官兵,他们的任务,是在南苏丹的联合国地区保护当地的难民,不让政府和反政府军之间的交火,波及无辜的平民。

这是一项非常特殊的任务,就像片中记录的那些战士所说的那样,维和部队的任务,有它的特殊性,它与那种战场上直接激烈的交锋完全不同。

按照国际惯例,联合国区域是不允许开战的,这里住着无数的平民,但交火的双方并不这么想,于是战士们一旦进入维和任务区,就相当于是进入了战场。

可是,普通的战争,你知道自己的敌人在哪,也知道自己应该往哪个方向攻击和反击。但是维和任务,所有的危险都是潜在的,你并不知道危险会来自何方。

这是一场没有敌人的战争。

这里的战士们,甚至都不能主动使用武器,维和部队的身份,要求他们只能在生命安全受到威胁的时候使用武力。

《蓝色防线》的特殊之处在于,它里面绝大部分的影像素材,都来自维和部队内部的影像资料。

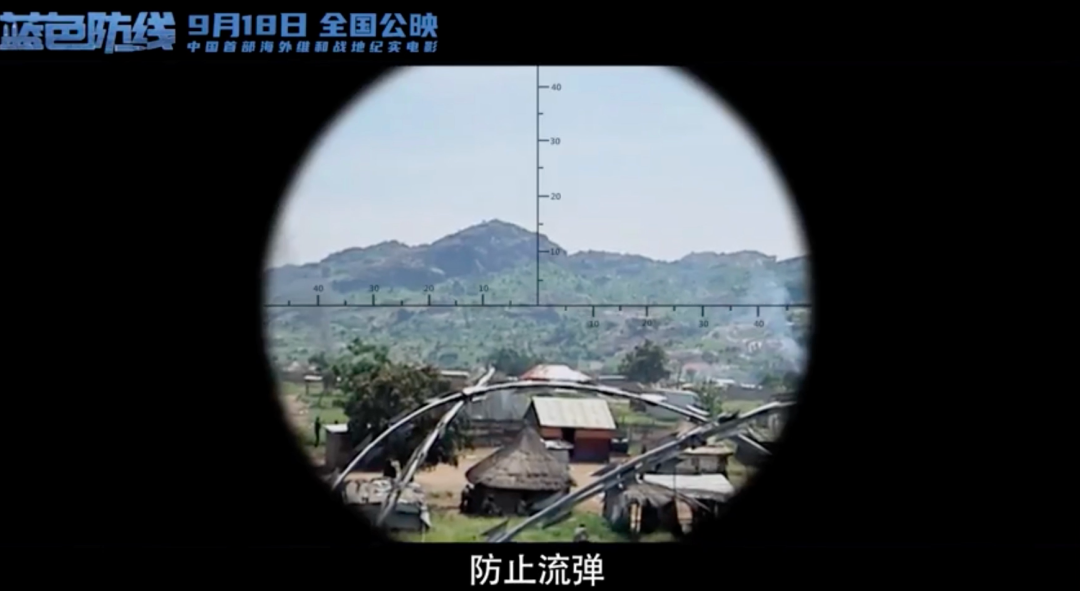

你甚至能直接在画面中看出来,有的影像就是战士们头盔上的任务记录仪拍摄下来的。

有的镜头,甚至直接就是战士们的枪支瞄准镜视角,在某些时刻,你甚至会觉得自己身处一场「绝地求生」的游戏中。

这种视角,为影片带来了无与伦比的临场感。

举个例子,当战士们遭遇冷枪或者流弹,子弹真的会擦着头盔飞过,来自头盔摄像头的视角,会让你觉得子弹就是擦着你的耳边飞过。

而当摄像头被击中,翻滚在地时,你也能随之体会到那种命悬一线的惊险。

观看这部影片的时候,我经常会想到《血战钢锯岭》,倒不是因为它们有战争场面上的相似性,而更多是因为那种战争外围者的视角。

《血战钢锯岭》以一个医务兵的视角,去为我们展示了战争的惨烈;《蓝色防线》则是用「维护和平」的视角,去为我们展示了「战争进行时」。

由于大量的素材都来自维和部队内部,我们也得以前所未有地进入到前方的一线,这些无比真实的前线影像,为《蓝色防线》带来了与「真实电影」相呼应的那种美学特性。

拍下这些素材的战士们,完全没有办法去干预事情的走向,因为他们就是置身其中的一员。

这也为《蓝色防线》带来了深度的沉浸体验,你会跟着战士们走进营房,在难民营里和孩子们玩耍,看着南苏丹双方交火,也为没来得及阻止生命的逝去而感到心痛。

那些戏剧性,都真实地流淌在它被拍摄下来的每一帧画面里,而我们的战士们,每天过着的也就是这样的生活。

从这个角度上来说,《蓝色防线》其实已经超出了它原本记录维和部队工作状态的意义,成为了一部描写第三世界苦难的真实电影。

这种苦难既包括南苏丹的政治现状,在各方势力拉扯下苦苦求生的难民,也还有我们的战士,在这些战火中努力维系着的、有点像是乌托邦的一方天地。

这,是《蓝色防线》的宏观视野。

在展现这种宏观的同时,《蓝色防线》也给予了我们一种微观的感动,它选用了一种特别巧妙的叙事手法,来为我们展开这段堪称冒险的维和旅程。

影片的很大一部分内容,是维和任务进行时拍摄下来的一线素材;另一部分,则是维和任务结束后,对这些战士们的采访记录。

这两组段落之间,有着时间维度上的呼应关系。战士们在当下,看着自己的过去。那些遗憾、不甘、没能放下的执念、对战友的愧疚,都在这个回看过去的时刻,得到了重新的解读。

他们也得以在这个过程里,达成了某种与自我、与过去的和解。

另一方面,这还为我们看待维和部队的任务,提供了一种事后的全知视角。

就好像战士说的那样,维和部队的任务,特殊性在于不知道危险会从何方而来。在影片既有战斗进行时、又有事后回顾的叙事策略下,我们不仅能在过去的段落中,感受到危险潜伏在角落的紧张感,也能在事后他们的回忆中,复盘整个战事的全貌,甚至还能捕捉到更多的、未知的危险。

当然,这些「叙述段落」,也与前线上那些执行任务的「行动段落」,构成了一静一动的对比,为影片带来了张弛有度的节奏。

你会需要这种「安静」的时刻,因为当那些战士离开我们的时候,即便是最强韧的硬汉,也会需要一些收拾自己情感的时间。

在那个时刻,你能感受到真实影像带来的那种包围性的力量,它们从银幕上漫溢了出来,电影内外的情绪,也就在这样的时刻形成了交互,流入被记录者和观影者的历史经验中。

再换个角度看,这其实也是《蓝色防线》无比现实之处。

当战士们得以或释然、或凝重地聊起这段经历,那其实是因为他们已经处在了一个安全的场域。当维和任务结束,他们中有的人圆满退役,有的人转岗继续服务,也有的人加入下一次维和任务。

但有些人,却永远回不来了。

他们讲出这些故事的时候,处在安全的空间中,刚好也就成为了另一个段落里,那些危险地界的镜像。

因为有他们的「蓝色防线」,才有驻地中短暂的和平,我们也应该清醒地认识到,那些战火纷飞,并不会因为距离的遥远就和我们无关。

纷乱与和平之间,有着某种难以言明的联系,就好像我们如今所享受着的安宁,也和另一些人的付出有关。

从这个角度上来说,《蓝色防线》在真实面对惨烈的同时,又兼具了一种人道主义的温柔。

说了这么多,其实都不如你们走进电影院去感受它来得直接。