轩逸的成功和无奈

编者按:中国最畅销的车型是什么?这是一个重要的问题。一款市场上最畅销的车型,一定是抓住了市场上广泛的需求和痛点。这些需求和痛点,正是车型定义成功的关键。研究他们可以看到中国汽车市场本质的特征和真实的面貌。透过每个月光鲜的销量数字,也许还能够看到成功背后的坚持和无奈。

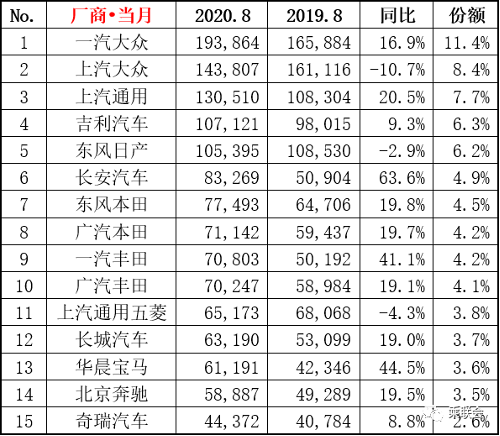

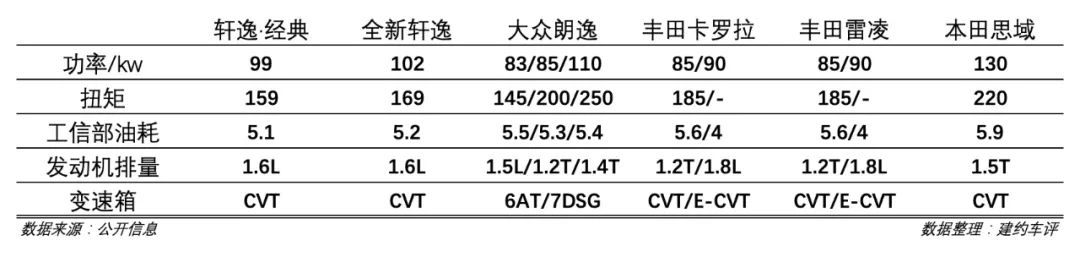

2020年8月,轩逸以46901辆的成绩,成为8月中国汽车销量排行榜冠军。

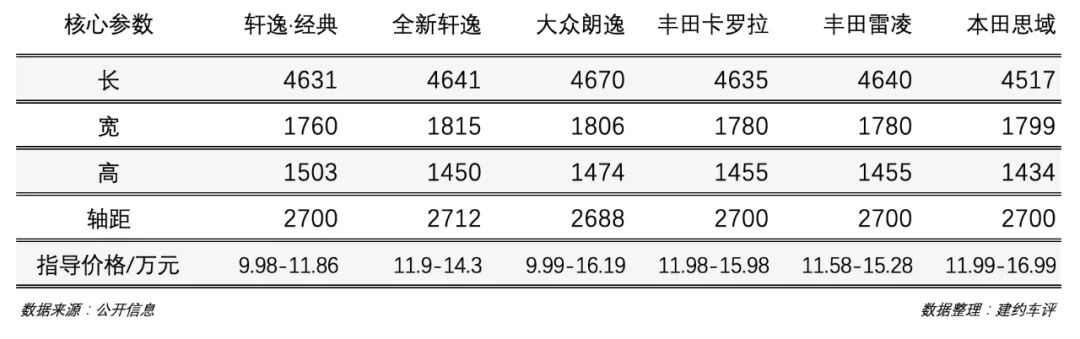

在紧凑型家用轿车市场,轩逸和朗逸长期霸占销量榜头两名的位置。朗逸曾长期位列榜首,堪称常胜将军。

但自从第二季度以来,轩逸已经连续5个月登顶畅销榜冠军,并且在累计销量排行榜上,已经超越朗逸。其月均直逼5万辆的成绩,与朗逸一起将竞争对手甩在身后,堪称新一代神车。

在轩逸的带动下,东风日产销量保持坚挺,单月销量持续突破10万辆,紧紧咬住吉利汽车。

轩逸一款车型的销量已经占据了东风日产43.5%的份额,43.5%的比例也是目前所有头部车企中,单一车型占比最高的。如此高的占比,堪称一款爆款carry全场。

在奇骏、逍客、骐达等重点车型同比销量大幅下滑之时,轩逸以正增长10%的强势表现使得东风日产整体表现与大盘几乎同步。

轩逸前8个月30万辆的累计销量,几乎与车企排名15名的北京现代全部车型销量相当。轩逸不仅成东风日产最重要的销量支柱,也是中国车市销量的新标杆。

在中国车市竞争日趋激烈的行业背景下,轩逸月销近5万辆的成绩说明,中国车市有足够大的基盘和容量留给爆款车型。

两代同堂

打虎亲兄弟,上阵父子兵。

两代同堂的销售策略的轩逸销量上异军突起的重要原因。

2019年7月,新一代轩逸上市销量。东风日产并没有停掉老款轩逸,而是决定两代车型同时销售。

两代同堂在中国市场并不是新鲜的招数,但很可能是中国市场非常独特的现象。如果往前追溯,当年的车坛常青树捷达和桑塔纳,更是多代同堂,长期不退市。

在中国汽车市场发展初期,两代同堂销售非常常见。新车换代上市是车企的一件大事。在卖方市场的时代,市场车型少,并且价格高昂。老百姓买车最重要的障碍还是价格。

老款车型不停产,最大的优势就是成本的不断下降。随着销量的增加,早期研发等固定费用早已分摊完成,后期工艺的提升、产业链的成熟和模具的多次利用,车型成本逐年下降。

两代同堂的出现,可以弥补企业产品阵营的不足,这在市场需求爆发式增长的时代尤其明显。

早在市场需求蓬勃发展期,市场以每年两位数的增长速度使得每个细分市场都迎来需求的爆发,主流车企销量的限制来自车型矩阵的不足。

尤其是合资车企,新车型的导入节奏比较缓慢,在庞大的市场需求诱惑下,合资车企以老款车型定位下沉的方式,拓宽产品阵营,新老搭配抢占更多的市场份。新款车型价格向上,凭借高价收割市场利润。

还有一种情况就是,老款车型实在太过经典,市场表现太过出色,导致车企舍不得换代。

一些车型在生命末期,依靠一定的市场优惠政策,凭借性价比的优势依然有强大的市场号召力,冒然停掉会对企业产能产生影响。如果新车换代不利,可能冲击企业业绩,两代同堂犹如上了一把双保险,万一新款换代销量不佳,还可以靠老款车型顶上。

轩逸的情况就是如此。东风日产是合资车企中,将两代同堂销售用的最溜的车企之一。

早在2012年,第二代轩逸全新上市。东风日产并没有停产第一代车型,而是将2009款轩逸更名为轩逸经典,与第二代轩逸并行销售。

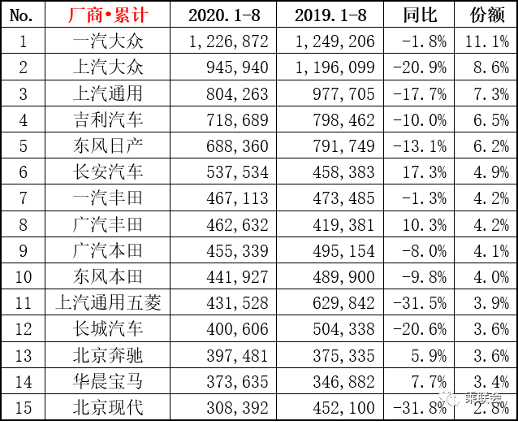

两款车的合力果然产生了效果,轩逸的销量从2012年起销量开始爆发式增长,2013年,轩逸销量就从2012年的13.3万辆猛增至25.9万辆。并在随后的年份里,销量直追朗逸,“两逸”你来我往,轮流占据轿车销量头名。

到了2019年,东风日产轩逸面临第四次换代,但此时第三代轩逸销量依旧十分坚挺。在之前的2018年,轩逸全年销售46.8万辆,以微弱的优势战胜朗逸,获得全年销量冠军。彼时,轩逸的销量已经占据了东风日产全年129.9万辆中的36%。

除了销量上的火爆,东风日产内部的产品矩阵中,与轩逸定位相近的蓝鸟销量不佳,骐达尺寸上比轩逸小很多。在轩逸和骐达之间,日产缺少一款有市场影响力的产品。

轩逸老款在价格下探后,正好可以覆盖这个市场区间,可以弥补蓝鸟销量不足,也不用担心轩逸对蓝鸟的打压。

外部市场的热销和内部产品之间的空档,使老款轩逸有了继续生产的理由。东风日产故技重施,再次玩起了两代同堂的双车战略。

市场果然如东风日产所料,新老两款车型在市场上形成了合力。

根据乘联会的数据,今年1-8月,老款轩逸累计销量为17.8万辆,而新款轩逸的销量为12.1万辆,老款车型的占比达到近60%。

老款车型销量更高的主要原因还是价格。

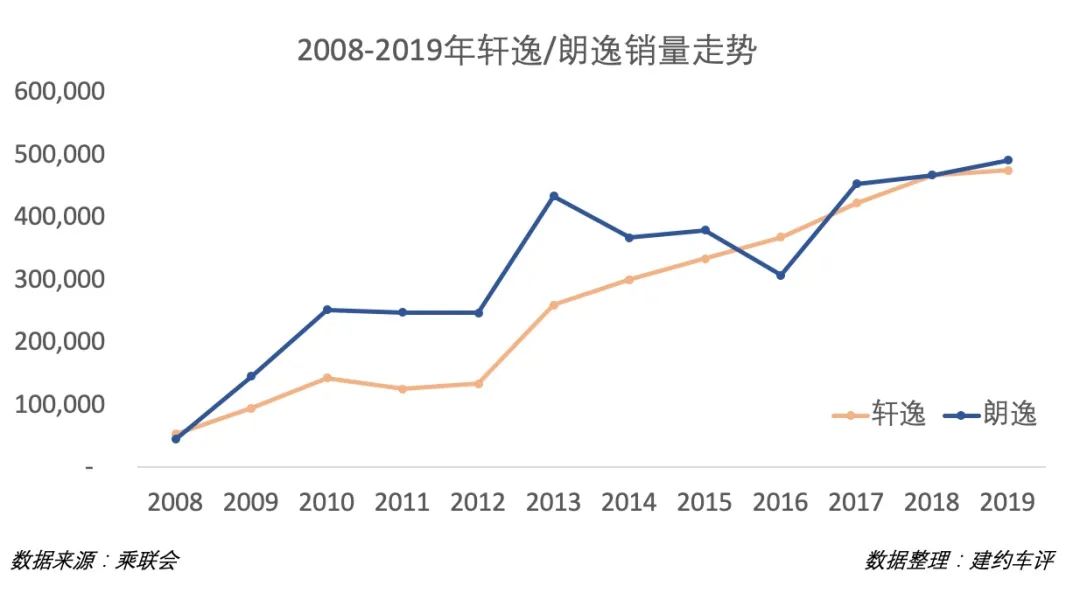

老款车型将起售价进一步下探,相比起上市时11万起的销售价,起售价下降至10万元以内,售价9.98-11.86万元,保留手动挡车型,并将中高配车型取消,市场定位进一步下探。

新款车型的起售价是老款车型高配的价格,在产品配置上,实现了高低搭配的组合。再加上老款车型更高的市场优惠幅度,新老车型之间形成了比较明显的价格间隔。

两代同堂的策略的确为东风日产贡献了销量,也帮助轩逸坐上了销量榜头把交椅,但是这套策略也有其负面作用。价格不断下探之后,有品牌力和品牌信誉透支的风险。

在竞争日趋激烈的汽车市场,价格和定位从上往下打容易,从下往上攻很难。

事实上,轩逸在引入中国后,其车型定位和价格是一路往下走的。

2006年,十二代东风日产轩逸刚开始推出的时候,只有三款车型,都搭载了2.0L直列四缸自然吸气发动机,这是日产当时全新研发的一代战略发动机。最大功率100kw/5200rpm,峰值扭矩189N·m/4400rpm,与之匹配的是CVT变速箱。

该车的车身尺寸为4665×1700×1510mm,轴距2700mm,其轴距表现要超过同级卡罗拉。售价区间为16.78万-19.98万元,在当时的定位和价格上是高于丰田卡罗拉的。

进入到现在的第十四代轩逸,老款和新款轩逸的价格已经多次下探。东风日产的策略是老款车型负责价格下探,攻占市场,新款车型负责稳住价格,保持品牌力。

但是与老对手丰田卡罗拉相比,轩逸的指导价已经低于卡罗拉。考虑到老款车型超过一半的占比,轩逸的终端成交价已经大幅落后于卡罗拉。对日产而言,这并不是一个好消息。

除了品牌力的下滑,两代同堂的销售策略,也对新款车型的产品力提出了更高的挑战。

如果换代车型产品力提升不够明显,消费者无法感受到新品的价值,市场表现将会被老款车型碾压。这将对新车的市场口碑和长期销售产生不利影响。在老款车型彻底停产之后,以轩逸目前新老车型的销售比例看,新老车型的切换并不轻松。

在中国市场上,曾经有很多车企玩过“两代同堂”的套路,而新款车型销售不利导致车型被竞争对手压制的例子屡见不鲜。

除此之外,中国作为全球第一大市场,市场竞争已经日趋激烈,单纯的靠降价吸引消费者的模式已经难以持续,反而容易给外界留下产品和技术更新缓慢,吃老本的傲慢印象,不利于品牌信誉的提升。

轩逸的标签

除了销售策略上的成功,轩逸作为日产的全球战略车型,其综合产品力和不俗的性价比也是轩逸能够取得成功的重要原因。

在主流紧凑级家轿领域,性价比永远是用户关注的重点。这一点在第十三代轩逸上体现的比较明显。

由于2006年引入的轩逸定位和价格较高,轩逸的市场销量并不出色。

但是到2012年,东风日产将第十三代轩逸的定位做了明显的下探,明确了主流家用轿车市场的定位,发动机提供1.6L和1.8L两个版本,而轩逸·经典仅提供1.6L版本,售价区间为11.9万-16.9万元,而轩逸·经典则推出四款车型,售价区间为9.98万-12.08万元。

第十三代轩逸在价格上的让步为轩逸打开了局面,加上经典版一举进入10万元级别,重新调整价格后的轩逸,在价格层面与卡罗拉,思域等车型保持在同等价格区间,性价比优势开始凸显。轩逸的销量开始一飞冲天。

到第十四代轩逸上市,十三代轩逸作为经典版保留,维持了上一代经典版的售价区间。

以目前轩逸两代同堂的销售策略,轩逸的起售价和平均成交价要明显低于卡罗拉和思域。同属日系合资品牌,性价比的确成为轩逸不可忽视的优势之一。

当然,性价比对品牌的伤害也不容小视。以价换量之后的品牌信誉损失已经在多个品牌上演。

轩逸在初登中国市场之时,在品牌力和知名度方面并没有优势。

与同级别大众、丰田、本田、甚至别克等竞品相比,日产进入中国较晚,日产品牌在声势和知名度上相对处于弱势。

但是轩逸毕竟是日产全球战略车型蓝鸟上演化而来,在历史积淀方面,并不比丰田卡罗拉和本田思域差。

除此之外,轩逸还有一个优势,日产在国内乘用车的主要合作厂商是东风日产,而大众、丰田、本田等车企普遍有2个合资车企,在车型资源、品牌传播上资源更为集中。

以丰田卡罗拉为例,实际上卡罗拉在中国市场相当于一车两卖,除了卡罗拉还有雷凌。大众品牌下的家轿衍生车甚至更多。相比之下,东风日产有的车型资源更为集中。

作为日系三大品牌,轩逸和卡罗拉、思域一样,在相爱相杀的几十年中不断进化。三款车型在不断保持高性价比和可靠性的同时,也各自发展出独特的特性。这些特性在一代代车型中不断被强化,成为各自细分市场中的首选车型。

如果说丰田卡罗拉意味着耐用和均衡,本田思域代表了运动和操控,轩逸最大的特点就是,舒适和省油。

这两大特点成为消费者眼中和用户口碑中轩逸重要的标签,尤其是这两大标签和中国市场消费者的用车需求十分契合。

舒适不仅是轩逸的标签,也是日产的著名标签。

日产在天籁轿车上搭载了名为“零重力”的座椅让众多消费者印象深刻。乘客乘坐时身体深陷座椅的贴合感和包裹感在同级别中,确实是出类拔萃的存在。这为日产赢得了“日产大沙发”的名号。

轩逸毫无例外的继承了天籁“大沙发”的乘坐感,再配合日产偏向舒适性调教的底盘,以及长期作为主打平顺输出的动力总成的自然吸气+ CVT变速箱的组合,轩逸整车的乘坐舒适性水平明显高于一众对手。

当然,对喜欢操控和驾驶的人而言,会感觉座椅太软,底盘支撑性弱,开起来激情不足。

在中国汽车市场,从过去到现在以及未来很长一段时间,家庭用车普遍还在推广普及期,最普遍的情况依然是一个辆车服务一个家庭。

作为家庭轿车,乘坐舒适性一直是家庭成员购车的硬指标,偏向舒适性的风格和调教非常适合中国家庭用户,尤其是国人看中的后排空间。

轩逸在车身尺寸和轴距上,相比竞争对手总是处于略微领先的地位。从东风日产首次引入的第十二代轩逸起,轩逸的轴距一直维持在2700mm以上,车长达到4600mm以上。

轩逸在家用轿车的定位上,重点聚焦乘坐空间和舒适性的特点为他赢得了中国消费者的青睐。这也是轩逸在销量上长期优于本田思域的重要原因。

轩逸的另一大特点是省油。

中国的油价并不便宜,中国消费者购车时非常看中燃油经济性。日系车省油的特点给家庭用户,以及出租车市场带来了不错的选择。日系车普遍省油的特性在轩逸上得到比较明显的传承。

轩逸的省油属性和其动力总成的选择有关,其一直采用的1.6L+CVT的组合技术在调教上偏向于省油和舒适。

日产的1.6L自然吸气发动机在自然吸气领域有着相当不错的竞争力,尤其是在油耗表现方面。

在第十三代轩逸身上,与同级别竞品相比,虽然动力输出不强,但是足够平顺和省油。这成为众多网约车和出租车的首选,在出行市场,轩逸取得了很大的市场销量。

但是这套组合使用的时间太久了。虽然日产在不断给发动机升级,但是自然吸气发动机给人平顺有余,动力不足的印象,尤其是在扭矩参数上。在很多人眼里,轩逸是一辆开起来略感无聊的车型。

在丰田、本田以及大众等车企推广小排量增压发动机之后,新款轩逸却还未搭载自然吸气发动机。轩逸这套“祖传”的自然吸气+CVT组合,面对一众后辈的竞争,已经渐露疲态。

另外,与竞品多套动力总成加身相比,轩逸能够覆盖的车型和价格更为有限,这也是日产不得不保留老款车型的原因之一。

随着小排量增压发动机技术的进步,新款轩逸省油优势被逐渐拉近,已经被同级别丰田的混动车型超越。

无论是技术的先进性还是燃油排放指标,轩逸亟需一套更为强大的动力系统,动力更强,同时更省油。未来日产将推行的e-power系统也许是比较合适的解决方案。

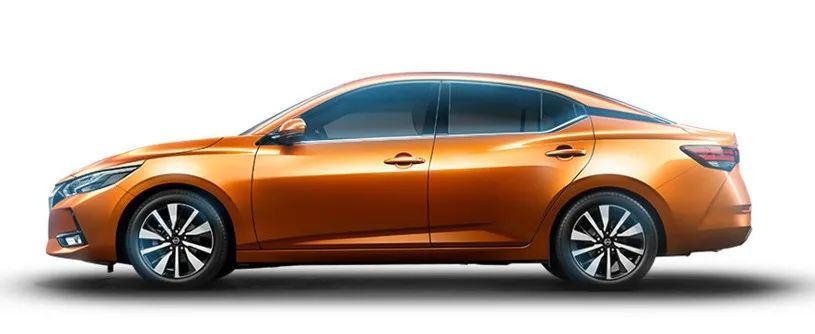

在第十四代轩逸身上,虽然动力系统省油的优势不再突出,但是轩逸的另一个让消费者点赞的优势就是外观设计。

80末以及90后正逐渐成为家用紧凑型轿车的购车主力。新中产阶级对年轻化、个性化的需求更为强烈。

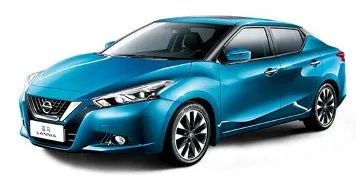

新一代轩逸在设计层面进步很大。从2016年中期改款车型开始,轩逸正改变原来方方正正的形象,主打年轻和运动化的风格。这与当前日产品牌年轻化的设计风格转型同步。

日产在年轻化上甚至显得过于激进。方方正正的大沙发“天籁”突然向运动风转型,由于与前一代产品定位差异过于明显,在市场上引发不小的争议,相比于雅阁和凯美瑞,天籁的市场销量并没有达到预期。

最极端的例子是日产西玛和蓝鸟,甚至因为过于运动化的风格而显得过于怪异,市场接受度很低,导致车型销量受冷。

相比之下,轩逸在年轻化的转型上更为成功。除了前脸家族化的年轻化外观,在车身线条和尾部的设计上,更为克制和简洁,这使整车的气质显得年轻且耐看。在设计上,轩逸的受众面无疑很广。

实际上,不止是日产,丰田甚至大众都在推动设计的年轻化。相比于之前本田思域在年轻化方面的一枝独秀,轩逸和卡罗拉正在向本田看齐。新款轩逸的造型已经处于同级别前列,因为外观而选择轩逸的用户大有人在。

在同级别成本差异不大的情况下,车型定位对性能和功能的取舍成为车型差异化的关键。竞品之间长期的竞争和进化中,每款车型都发展处自己的品格和调性,并成为各自的标签。

和卡罗拉的全面均衡相比,轩逸将自身的优势发挥到极致。历经数次换代,轩逸依旧保留了其舒适,省油的标签,同时在外观设计方面有了新的突破,吸引了很多年轻群体的目光。但是在动力系统、底盘操控、车漆做工等方面,相较于竞品,轩逸依然存在短板。

轩逸作为中国市场的销量冠军,销量成功的背后是车型定位和产品力与中国汽车市场非常契合。正是中国市场的特殊性,成就了今天的轩逸。

虽然两代同堂的销售策略看起来胜之不武,但是这也是销售策略和产品实力共同结合的成果。事实上,并不是所有的车型都适合两代同堂销售策略。

轩逸的使用有其市场独特性,甚至说的上市无奈之举。

一方面蓝鸟和骐达的销量低迷,使东风日产在产品序列上需要一款低端的紧凑型轿车作为支撑,老款车型的热销使两代同堂具有很强的可操作性。

另一方面,日产在小排量动力系统上的投入不足,相比于竞品多套动力总成带来的高低搭配,轩逸可选择的动力总成不多,轩逸覆盖的价格范围更为狭窄,东风日产需要老款车型扩大销量面。

但是,两代同堂的销售局面终有结束之时,过度依赖老款车型必然有损新车型的市场销量以及品牌形象,在价格下探之后面临重塑品牌力的问题。

也许等到新一代轩逸中期改款时,老一代轩逸才能彻底退出,新款轩逸要想接过老款轩逸的衣钵,维持目前的销售地位,挑战不小。希望届时东风日产能够在动力系统,尤其是新能源系统上给市场带来最新的技术和惊喜。

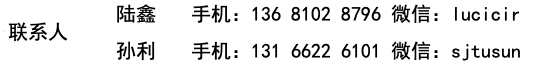

招 聘