浪奔浪流,上海滩无线和芯片30年史 | 老兵戴辉

2020年11月12日,浦东举行了开发开放30周年庆祝大会,主席做出重要发言。

光阴似箭,日月如梭,眨眼就是30年。曾经的阡陌农田化身为现代化新城,金融和科技双双获得很大的发展,怎不让我百感交集。

图注:从外滩金融中心看浦东

第一章:我对上海制造有刻骨铭心的感受

七八十年代,上海以区区一个城市,包揽了中国轻工业的半壁江山。我家的蝴蝶牌缝纫机(1973年)、永久自行车(1979年凭票供应)、上海牌手表,毫无例外,都是上海制造。

1984年那年夏天非常酷热。小升初考试的前一天晚上,我夜不能寐,母亲为我彻夜摇扇。

第二天,母亲痛下决心,拉着大舅妈一起去南县五交化挑了一台上海飞机制造厂的飞翼牌电风扇。花费了170元的巨资,这是家里两年的存款。乡村教书匠的父亲周末回来,一边唠唠叨叨太费钱,一边果断调到了最高档位!担心小孩子将手指头伸进去,母亲找木工做了个木箱子锁了起来。

每天晚上电风扇彻夜摇头,吹来阵阵风,母亲再也不用为我们摇扇了。对此,我真有刻骨铭心的记忆。

图注:作者戴辉家中的飞翼牌电风扇

这是上海飞机制造厂“军转民”生产的产品,飞机品质非同寻常,居然一直用了26年,直到2010年才退役。全家一致决定,将它作为历史文物保留下来,用于对后代们的“忆苦思甜”教育。

因为怕影响我们学习,家里一直都没有买电视机。每年除夕的时候,我们兄弟俩都厚着脸皮到亲戚家里蹭看春晚。

90年我去南京读大学,91年春节回老家湖南南县过年,看到“故乡的云”,不禁近乡情怯。一到家,就看到书桌上有一台14英寸凯歌牌黑白电视机。我们家第一次包饺子看春晚,其乐融融享受中国式新年。

那年火爆的小品“警察与小偷”中有句台词流行到今天。陈佩斯对朱时茂说:你这浓眉大眼的家伙居然也叛变革命啊!大舅出了一个上联让我对:上海自来水来自海上。各地都有自己的版本,湖南版是:湖南臭豆腐豆臭南湖!

凯歌电视在我家的十年里,从没修过,上海制造的质量是杠杠的。2000年春节,在“家里蹲大学”里自学成才的高级程序员戴斌编软件赚了钱,买回了一台康佳彩电。凯歌从此转战乡村亲戚家,焕发第二春,又闪亮了近十年。

第二章:92年在南浦大桥第一次看到浦东

90年浦东开放开发,第一件大事是架起连接浦东和浦西的南浦大桥,这是中国第一座自主设计的斜拉索桥,新闻报道特别多,就如这几年的港珠澳大桥一样。我出产于洞庭水乡,走过的桥比小孩子走过的路还多,按捺不住地想去看看。

1991年12月1日,南浦大桥正式通车,主桥长846米,全长8346米。引桥很长,浦西这侧位置受限,引桥就修成了螺旋式上升,据说是受到了一个小学生画作的启发。这形态,正如中国社会前进的轨迹。

图注:作者戴辉打车再走螺旋式上升的引桥

92年春节后返校途中,下了挤满人的东行火车,踏上了上海的土地。我来自十八线小县城,内心其实有点怯怯的,传说中上海人看外地人都是乡下人。

居然感觉还不错,大上海确实很有秩序。公交车是长长的通道车,分为坐队和站队,秩序井然。我们年轻火力旺都是选站队,上车快。老人家则选坐队,尽管要等但上车都有座位。一男一女用我听不懂的语言斗嘴,唾沫四溅却始终不动一根手指!遇上一件糗事,车太长人太多,我和老乡被挤开了,都以为对方买了票(之前都抢着买),结果遇上查票,看我们是学生,没有斥责,让我们罚款走人。

一路颠簸去了南浦大桥。桥面不能上去,就走到了桥底下的黄浦江边,向对面的浦东望过去,看到不少工程机械,是个大工地。

没有深入浦东腹地看到传说中的广袤农田,但农村有宅基地的我可以脑补:我的老家也在长江边上,那里也有一马平川水稻鱼塘,门前一棵苦楝树,间半土砖房!

第三章:上世纪末,无线通信在浦东崛起

1979年,在广泛的调查研究的基础上,广东省委书记习仲勋大胆向中央领导同志提出建设深圳特区。轻工业因为外向性好、投入小,就在南方爆炸式地发展了起来。上海轻工业品牌一个个从我们视野中消失。

失之东隅,收之桑榆,浦东开放开发后,在高科技领域迅速发展了起来。

无线通信成为重要方向,这和上海以及华东有雄厚的工业底蕴与科教资源密切相关。

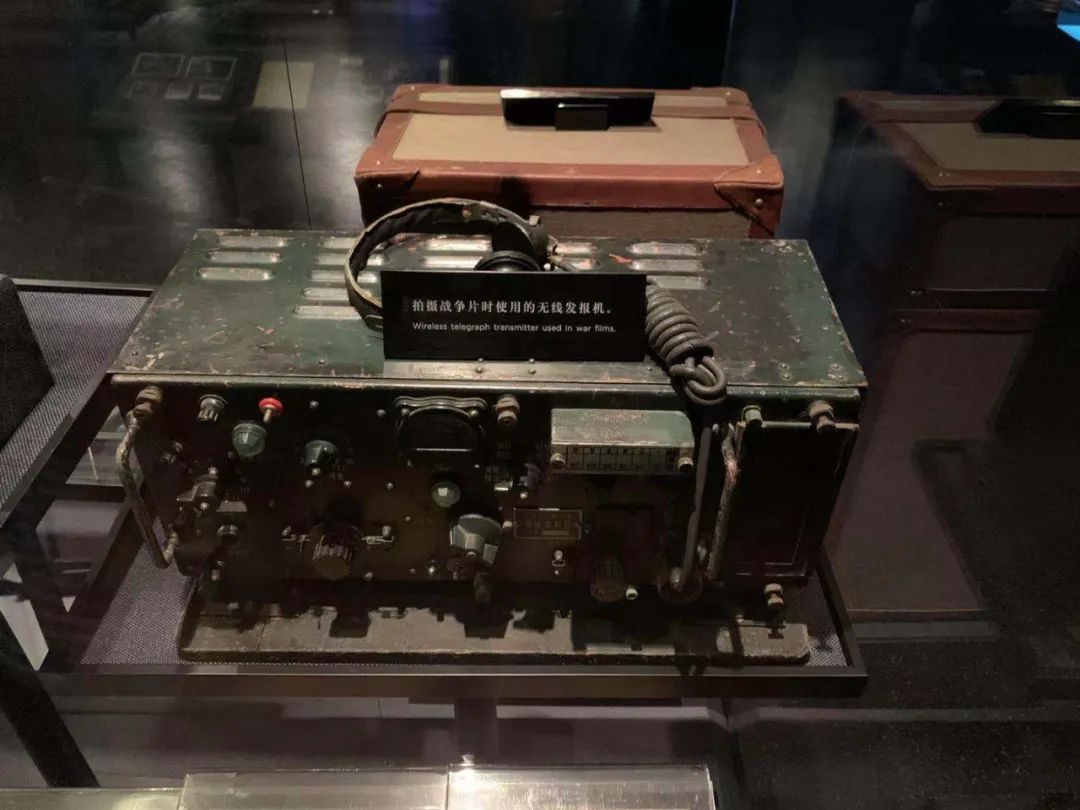

关于上海无线电通信的最早记忆,是电影《永不消逝的电波》,上影厂博物馆里收藏了一些老电台。战争年代,上海在远东,好比卡萨布兰卡在北非。

图注:上影厂博物馆收藏的无线发报机(真品)

邮电部第一研究所设在上海,70年代提出了蜂窝通信的思路,和美国的贝尔实验室基本上同步。

1984年成立的上海贝尔是中国第一个现代通信设备合资企业(与比利时贝尔合资)。这次来上海前,我们去了南京邮电大学与科研处蔡志匡教授交流,谈到了南邮的陈锡生和糜正琨教授在八十年代做出的贡献。他们去比利时学习,并结合上海贝尔公司的设备摸透了现代程控交换机的架构。南邮的年轻教师殷一民去大梅沙为中兴通信开发数字程控。任正非则说,华为是看着陈锡生的书来写软件的,糜正琨教授的关门弟子曾浩文担任了华为C&C08(128模)的研发总裁。上海贝尔现在叫上海贝尔诺基亚,搞5G。

南京有中国唯一的国家移动通信工程重点实验室。前北电FELLOW,华为5G首席童文曾于此就读。1996年,尤肖虎教授领衔开发出GSM原型机,国内首创。实验室培养的董霄剑博士曾任上海展讯首席科学家。

有线的未来是有限的,无线的未来才是无限的。华为和中兴不约而同都将无线研发的重心放到了浦东。

华为是1994年成立无线业务部,首任总经理是徐文伟。1996年因为当年华为的C&C08数字程控交换机进入了大城市(广州、深圳),赚了大钱,于是开始在北京和上海浦东建立研究所。研究所是资源线,北研所主攻数据通信技术,上研所主攻无线通信技术。上研先后支撑了华为的GSM、手机、芯片等各个产品线。

刘江峰等人在1996年加入华为做GSM研发之前,是由杭州的邮电部512厂(东方通信前身)派到邮电部一所来学习GSM协议。04年,他和移动国际行销总监范晖博士在华侨城的湘菜馆里吃小龙虾,我添末席陪吃。席间,他透露了个小秘密,说办公桌上,一边是ETSI的协议,一边是考GRE的书,到华为后工资涨了数倍,从几百到了几千,留学梦就束之高阁了。华为现在负责云计算的侯金龙也是上海交大毕业后到在杭州512厂工作的,玩过巨龙的万门机和摩托罗拉的基站。

图注:华为上研所正式成立

老一代人都知道上海户口的含金量和稀缺性,94年我班两位上海知青子弟毕业回上海工作,我们这些外地人只有眼馋的份。

为吸引人才,上海逐步开放了外地毕业生落户。上研所吸引了大量优秀的青年才俊加盟。97年后,我在东大隔壁宿舍的朱浩冰、我班的辅导员吴钰等不少年轻人都先后加盟上研所。

类似深圳特区,浦东也敞开怀抱拥抱内地来的空有才学却没有户口、档案、粮油关系的“三无人才”。搞射频需要经验丰富的老专家,他们就从内地抛却一切来沿海搏一把,干一年顶十年。

浦东越来越具有移民城市的特征,出门都说普通话,并且创造力爆表。相比闯深圳特区,闯上海有一个便利之处:不需要边境通行证。中国的“孔雀东南飞”,就像欧洲人坐船闯纽约,爱因斯坦就是从欧洲去了纽约邻近的普林斯顿。

GSM全系统联调(核心网侧+无线侧)在深圳的南山科技园进行,不少做基站的“新上海人”去深圳长期出差,在没有空调的三号楼里挥汗如雨。1997年9月5日打通了第一个电话。

全网首发一张珍贵历史照片,1997年10月,华为首任无线业务总经理徐文伟于人民大会堂发布了中国首套GSM系统。

图注:徐文伟发布GSM,右一刘江峰

1999年,基站研发全部转移到上海,BTS20产品经理朱浩冰向BTS30产品经理王劲移交,行销部主管李祥庭派了我过去参与会议。王劲拍着胸脯说:市场销售有技术问题,可以直接找我!

一直微笑的王劲在会后讲了个笑话。当年华为怕内部争风吃醋,不让招漂亮女生。他去西安招聘,有位美女大学生应聘行政,他狠心没要。女生风尘仆仆赶来讨个说法,他无言以对。边上有人帮他解围,对女生说:你鞋上这么多灰尘,行政是需要条条有理的!

2000年开始,上海研究所开始3G的基站开发,基本上是年轻人担纲。华为基础业务部(海思前身)的年轻人何庭波来上海参与3G基站的ASIC芯片研发,这块芯片奠定了华为无线芯片的产业基础。她于2001年火线上任成为基础业务部(海思前身)负责人。当年预研3G基站的年轻人楚庆现在则是沪上芯片巨头紫光展锐的CEO。

后来多年,华为手机的软件底层基础平台及部分手机的开发(如大名鼎鼎的P1、MATE 7)都是在上海研究所进行的。

2014年,曾在上海领衔成功开发巴龙和麒麟芯片的王劲不幸倒下了。电影《速度与激情》中有歌唱到:We’ve come a long way from where we began, and I’ll tell you all about it when I see you again。

华为上海研究所在浦东的研究所几易其址。

最有槽点的一幕是,陆家嘴一度的最高楼金茂大厦开张后,写字楼有空置,当时还是一个热点事件。华为就在这里租了好几层楼搞研发。金茂痛感上当不已,一群群衣着马虎头发凌乱的研发工程师在大楼里窜来窜去,和高端金融形象很不相称。2002年,我带着柬埔寨客户来参观,副所长杨刚华在布满线缆的3G实验室里,故作神秘地讲解。

再来看看华为的同城友商中兴通信。

1994年8月,中兴通信成立上海第一研究所,以无线和接入为主要研究方向。1998年3月,成立上海第二研究所,从事GSM移动通信系统、手机研制。

99年,中兴上海第二研究所研发出了国内自主开发的第一款GSM手机。2002年在上海成立了中兴手机事业部,随后,殷一民请缨到上海担任手机业务总经理。GSM、CDMA和小灵通手机发货量都爆炸式增长,质量问题一度非常严重。殷一民做了两个决定,一是建立高效的运作体系,二是花费几千万引进国外的设备,在深圳建立了两条SMT生产线,并增加了质检环节。上海设计,深圳生产。这个模式有点类似苹果:Designed in California, made in China(加利福利亚设计,中国制造)。

华为和中兴是外来户。沧海遗珠,本土通信创业系在沪上也茁壮成长了起来。

在上海的中兴创业系在手机设计与代工(ODM)领域做得很好,诞生了华勤、闻泰、龙旗等手机ODM(代工设计制造)巨子。

我应邀访问过位于浦东的华勤总部。华勤号称“千元机之王”,客户包括除苹果和三星之外的几乎所有手机大厂,其生产线上采用了明锐理想等公司的视觉检测设备来大幅提高产品质量。

图注:作者戴辉于上海华勤总部

闻泰的研发和行政总部也设在上海,剑走偏锋,通过收购进入芯片封装领域。这个坊间称为“蛇吞象”的神操作,我相信和陆家嘴的金融圈也大有关系。

上海瀚讯专业做宽带无线通信设备,在细分市场不错,于19年在深交所上市。

19年,上交所的科创板启动后,高科技股不断出炉,一些有华为基因。

季昕华创立的UCloud优刻得(云计算)、孙洪军创立的艾为(芯片)、吴闽华创立的震有科技(核心网),是华友(华为离职员工)科创板“三剑客”,前两家的总部在上海。

高我三级的学长唐咚创立的上海步科自动化登陆了科创板,具有华为电气-艾默生的基因。

华为投资了近20家芯片相关企业,主要是华为供应链,或者供应链的供应链,一些被投企业也在上海,具备未来冲刺科创板的实力。

第四章:GSM是带动人类文明进步的一次科技革命,中国力量是决定性的,沪上芯片产业爆发

浦东现在最火的科技产业是芯片。清华大学出版社的《芯人物》一书,收录了很多中国知名芯片人的传记,不少故事都发生在浦东,而且可以看到,中国芯片是在上海率先达到海量发货的。

1988年成立的上海贝岭是中国最早的芯片合资企业(与比利时合资)。国家集成电路909工程是中国电子工业有史以来投资规模最大的项目,其中最大的投资是上海华虹NEC的八英寸晶圆生产线,于1997年开始建设,两年后建成,首年盈利。

中芯国际的故事大家都知道。2000年8月,52岁的张汝京自筹资金,带着400多名优秀工程师来到张江建立晶圆制造厂。晶圆是卖给芯片设计公司的,而芯片设计公司出品的芯片,是用在整机(如手机和平板等)之上的。如果中国的自主设计的整机产业没有实现海量发货,那么中芯国际也难以发展起来。

全球能做大芯片产业的国家,其实没几个。既要低头拉车,也要抬头看路,还需要些好运气。2000年IT泡沫破灭,2001年911恐袭,中美关系良好,不少硅谷华人回国创业,美国的风投也来复制硅谷模式。

从全球的历史上看,海量芯片的三大驱动力分别来自家电(日本芯片发展源动力)、个人电脑(美国CPU和韩国内存芯片的发展源动力)、手机。

中国芯片产业很幸运地赶上了第三波浪潮,因此获得了巨大的发展。

GSM对人类的贡献并不亚于蒸汽机车和电力,无数黑山白水的老百姓进入了信息时代,中国力量也成为了全人类文明进步的功臣。

随着华为和中兴为首的中国力量推动亚非拉地区的GSM覆盖不断加强,深圳华强北价廉物美的海量“山寨GSM手机”卖给了亚非拉的广大老百姓。中国的芯片产业也因此获得了一个爆炸式成长的宝贵机遇。

这是一个很长的故事,分为四部曲,老兵戴辉也有幸留下了深深的足迹。

第一部曲:本世纪初,华为为首的GSM基站为全球黑山白水提供了覆盖(俗话是“有信号”),人类文明上了一个台阶

04-05年,媒体上3G火热,中国也每年传说明年发3G牌照。所有厂家包括华为都大力投入3G,希望能在新一代网络中分一杯羹。华为有数千名3G研发人员,不少在上海。当时通信业界倡导的理念是:新建3G基站,GSM基站则逐渐退网。

当时华为的GSM基站在全世界范围里,都已经被西方公司积极降价、围追堵截,只能在偏远的农村卖些基站,如边际网。曾任中国移动/联通董事长的王建宙最近在深圳讲课中提到,偏远地区提供覆盖有普遍服务社会价值,但没有利润,外企不做,华为就跋山涉水去做。

但华为毕竟是个商业企业,是要赚钱的,上研的GSM研发人员因此缩减到了几十人,停止了新产品开发。我在一线销售的BTS30基站是99年开始销售的,是后出线,连靠墙安装都做不到。基站控制器BSC用的90年代初的C&C08平台(32模),体积庞大。在快速迭代的电信世界,都是不折不扣的老古董。

04年9月,曾担任GSM移动国际总工的我辗转来到了菲律宾。华为关闭了这个市场,连投影仪都卖掉了。我通过越南办杨朝曦向胡厚堃申请,孤身一人留在这个华为已经关闭的菲律宾市场。亚太产品部打电话告诉我客户都是骗子,要我离开,我不为所动,不得不写下“一切后果自负”的保证书。

海外没有中国的小灵通,是不是也能拓展出类似的机会呢?能不能证明GSM依然是个有利可图的大生意?我独自一人在马尼拉街头不断思考这个问题。

我发现真实生活中的老百姓痴迷于GSM。折合成人民币五元钱就可以将预付费SIM卡的有效期延长一周,可发短消息并免费接听电话。电梯里常看到年轻人单手输短消息,动作快得离谱。二手的GSM手机,价格可低到(折合)人民币200元左右。

菲律宾三大移动运营商的博弈关系有点像中国。两个大的运营商,频率好覆盖好,占领了绝大部分市场份额,正像中国移动和中国联通。老三DMPI的频率差覆盖不好(是GSM1800频段),无线用户很少,有点类似中国电信的处境。

DMPI推出了“网内无限通话与短消息”业务,用户量暴涨,不少人成为双枪将,用DMPI的卡来煲电话粥。这就是小灵通的另一个版本:覆盖尽管差点,但胜在资费足够便宜。

DMPI原有供应商的设备价格高,服务又慢,因此华为在05年拓展出了将马尼拉这样的千万人口大城市整体替换的项目!这个做法好比在正在飞行的飞机上换发动机。签单后,DMPI董事长(华裔)Mr. Gokongwei对徐直军说:你们的对手告诉我,在千万人口大城市整体替换GSM网络,全球都没有先例,现在全世界都在看我们两家公司的笑话!

华为网络割接上线后,用户量暴涨,马上又开始大扩容,真正实现了三赢:运营商、供应商、老百姓。皇天不负有心人!

图注:作者戴辉与本地伙伴James、菲律宾首富陈永栽(Lucio C.Tan)、亚太来调研的陈涌

马尼拉项目是是华为GSM基站第一次真正实现巨大的盈利,大城市站型配置很高,所以毛利高,跟卖豪车一个道理。华为GSM基站第一次进入大城市,说明技术和工程能力达到了全新的高度。

华为率先从全球的3G迷雾中清醒过来,满足老百姓的真实需求才是真方向。

06年,华为大规模突破了巴西、埃及、巴基斯坦、孟加拉等地,亚非拉的GSM覆盖因华为而大大增强。现在,这里的老百姓都需要便宜手机了!

马尼拉成功模式复制到成都移动,将现网存量基站全部替换,从此开启了在国内无线市场的大跨越成长。经历了1998-2008年的十年努力,华为GSM基站终于在家门口进入了不少大城市,包括大上海。07年获得了中国移动7亿美元的合同。

最早出海的亚太总裁王诚总结说,这是华为第一个在海外成功后再打回国内市场的产品,创造了历史。

BTS30基站这个老古董从99年一直卖到08年,成为华为有史以来销售最大的产品,真让人始料未及。困难户成为了暴发户。

大卖特卖后,华为决定掉转枪头来做GSM的研发升级。Single RAN的伟大想法是在沃达丰和华为的头脑风暴中产生的,08年底推出后,华为在德国运营商mmO2搬迁存量基站,建设了高达8000个GSM基站(single RAN)。2012年,4G已经兴起的大背景下,华为GSM基站(single RAN)依然大卖了三十多亿美元。

图注:任正非对BBC表示,坚持走GSM路线是华为成功关键

再来看看华为同城友商中兴通信。

05年之前,华为和中兴的收入规模差别不大。中兴采用事业部机制,据说CDMA事业部聚餐吃海鲜,GSM事业部则吃牛肉面。06年,华为拿下亚非拉几个巨型GSM项目之后,双方一下子拉开了巨大的差距。

意识到问题后,06年下半年起,中兴对事业部机制进行调整,战略投入GSM,2006年底也拿下埃塞俄比亚的大项目,那里的姑娘都是“黑珍珠”,不要问我为什么知道。

第二部曲:亚非拉的黑山白水也有了基站信号后,手机市场就暴动了,“中国设计制造”崛起。

世纪之交的时候,西方大公司的GSM基带芯片有多家,但手机厂家要自己做整体方案,开发门槛很高。手机厂家都是巨头,爱立信、摩托罗拉、诺基亚等。多数国产手机要去海外买方案,发展受制于人,中兴自研采用的也是成熟的海外基带芯片。华为无线研发负责人陈朝晖在食堂吃饭时告诉我,任老板去了一趟诺基亚,人家告诉他,有5000研发人员,任老板回来就打退堂鼓了。

展讯于01年成立,在03年研发出了GSM基带多媒体一体化芯片(音乐手机)。陈大同回忆历史说,(展讯CEO)武平建议“挂羊头卖狗肉”,找钱时说要做3G,拿到钱后,先做GSM芯片。

早在2000年11月成为联发科“1号大陆干部”的杨承晋(现森国科CEO)是参与者和亲历者,他分享了历史。联发科脱胎于台湾联电的多媒体事业部,发现GSM手机芯片是一个巨大的高成长机会,但大多数下游企业的研发能力非常薄弱。于是用了四年,在04年攒出了一个GSM手机芯片TURNKEY解决方案,卖芯片再免费赠送整个软硬件解决方案,买芯片送大礼包!深圳的“屌丝”客户最多,彻底颠覆了只有巨头才能做手机的模式。南山科技园要给块地给联发科盖楼,被蔡明介断然拒绝,我们努力做事不做房地产!有些事,错过了就永远不会再来。

推广两年之后,随着全球GSM覆盖的不断增强,06年起,山寨机市场加速。“山寨机”名称容易误导人,更准确的提法是没有牌子的“白牌机”和有品牌的低价GSM手机。最少只要三个人就可以做出手机,一个设计定规格、一个采购、一个销售,星火燎原,不可收拾。来自亿利达、曾为众多山寨机代工赚得第一桶金的高梅松告诉我,采用联发科/展讯的成熟方案,返修率是较低的,便宜并不意味着质量差。

山寨机是“破坏式创新”,区别于“颠覆式创新”。一是价格超低,因为不去备案、研发投入很少、品牌宣传很少,毛利润率大大低于大厂的40%水平。二是在外形和技术上有不少创新:大音量、多卡多待、美白、干电池供电、双电板、超长待机(二三十天)、大屏手写、集成MP3功能等,还有太阳能充电器和伟大的万能充。

有“蚂蚁雄兵”美誉的无数小品牌,让诺基亚等巨头难过得一逼。06年创立的传音成为非洲手机之王,笑到最后,到今天还在大量出货7美元一台的功能手机。海外涌现了很多“本地王”(local king),都来深圳找代工。

07年我重回印度,又去了埃及,08年去了尼日利亚、赞比亚和阿联酋,感受到了中国产手机横行的壮观一幕。很多农村,没电没电话,老百姓一步到位用上了了价廉物美的中国产手机。村口的小卖店里有发电机,提供充电服务,汽车也提供流动充电服务。2008年创立品牌的基伍(GFive),10和11年在印度每年卖六千万支手机,市场份额达到21%,超过了诺基亚(13%)。可惜湮没在了历史中。

电视直销卖手机很火:“叔叔伯伯阿姨们,手机+数码相机+MP3+手表+游戏机+计算器这样N合一的产品,不要3999,不要2999,不要1999,不要999,只要499!你没有听错,没有听错,只要499,以上功能全部拥有,走过路过不要错过啊!”

回过头来看,GSM使得全世界老百姓一步迈入到伟大的数字时代,人类的生活方式也因此而改变。无论多么偏远的乡村,基本都告别了“通信基本靠吼”的时代,这是有和无的天壤之别。

大家还记得排队在邮电局数着字眼发电报的时光吗?还记得电话初装费5000元还要找关系的时光吗?还记得一个大哥大顶套房的时光吗?还记得拿着CALL机到处找公用电话亭的时光吗?

第三部曲:低价GSM手机带动了大陆产芯片海量发货!

上海投入芯片产业“早准狠”,在GSM手机潮中爆发,起到了中国大陆芯片领头羊的作用。

我在湖南南县一中的中学校友赵立新,是大名鼎鼎的清华大学EE85级毕业生,好几个国内大芯片公司都是他们这帮清华同学创立的。

03年,赵立新从硅谷回来,在深圳从中学校友融到200万美元天使投资后,于金色9月来到浦东创立了格科微做图像传感器(用于照相)。他之前与上海并无交集,是有感于上海滩浓厚的芯片氛围而来的。

格科微起家是依靠极致性价比。芯片最低价格不到一美元,还发明了廉价的COM模组工艺,在深圳发展了不少模组厂。格科微芯片几乎成为了标配,彷佛一夜之间,格科微就跨过了十亿元人民币年收入大关,“钱都数不过来”,这是中国芯片设计企业以前想都不敢想的数字。格科在张江几易厂区,不断扩容。无数人的第一张数码照片,都是用山寨手机拍的。

格科微采用的晶圆是在中芯国际生产的,是中芯国际的第一个海量客户,且连续几年都是第一大客户。两家企业相互成就,这正是浦东芯片产业链创造的奇迹。

我在东大90级的同学孙洪军在浦西创立了艾为电子做音频功放芯片芯片,也因为GSM低价手机市场迅速起量。他是华为海思(当年叫基础业务部)创业系。因不少客户都在珠三角,艾为在深圳机场有一个醒目广告牌。我看到有女孩子欣然与之合影,忍不住问:你知道艾为干嘛的吗?女生答:我不管,漂亮就行!

图注:艾为在深圳机场嚣张的大广告牌

上海锐迪科于04年成立,射频和连接器件曾在低价GSM手机上横扫市场,后来与上海展讯一起为紫光收购合并为紫光展锐。

第四部曲:智能手机和可穿戴带动了中国大陆新一波芯片企业。

2007年,苹果重新定义了智能手机,只支持GSM,并在中国制造。次年开始支持3G。华米OV随后崛起,使得中国的智能手机和芯片产业也再上了一个台阶。

海思的巴龙和麒麟的故事大家都知道。汇顶科技、卓胜微、韦尔(收购了硅谷的豪威)、兆易(收购了赵立新创立的另一家企业思立微)等芯片企业的起家,都与智能手机有莫大的关系。

手机之外的海量个人消费电子的带动力也强。矩芯是MP3起家,瑞芯微是复读机和平板电脑起家,全志是平板电脑起家,最近的TWS耳机又带动了恒玄等芯片企业。华米则通过手环进入芯片。先努力成为“一代拳王”,再去寻找新的机遇。

19年后,芯片制造装备和材料进入大众视野,如上海的中微半导体(蚀刻机)、上海微电子(光刻机)和沪硅产业,以及北方华创等。

第五章:跨入新时代,上海科技产业蓬勃发展,协同长三角

浦东开发开放30周年庆祝大会上,主席指出:要深化科技创新体制改革,发挥企业在技术创新中的主体作用,同长三角地区产业集群加强分工协作,突破一批核心部件、推出一批高端产品、形成一批中国标准。

大会次日,我第N次踏上了浦东这片神奇的土地,访问了两家优秀的创业芯片企业,估值都已达到10亿元量级,并感受到了和长三角的分工协作。

位于张江的开元通信是来自上海锐迪科(RDA)的精英创业团队,专攻滤波器,和日本村田差异化竞争。随着5G手机火热登场,需求暴涨,一个5G手机要用约100个滤波器,相比4G手机增长了近一倍,。我在华为的销售老战友焦健堂(焦叔)感慨:现在长三角各代工厂的产能都爆满,做得出来就能卖得掉,和当年苦口婆心求运营商买通信设备真是天壤之别啊!

图注:作者戴辉与贾斌(开元CEO,中)、焦健堂(焦叔)

位于金桥的芯视通,是来自硅谷豪威(OV)的豪华创业团队,CEO是我的东大校友杜铮。芯视通做CMOS 图像传感器,起家是高端安防场景,再进入到更广阔的市场。

图注:作者戴辉与芯视通CEO杜铮,忘记收腹了

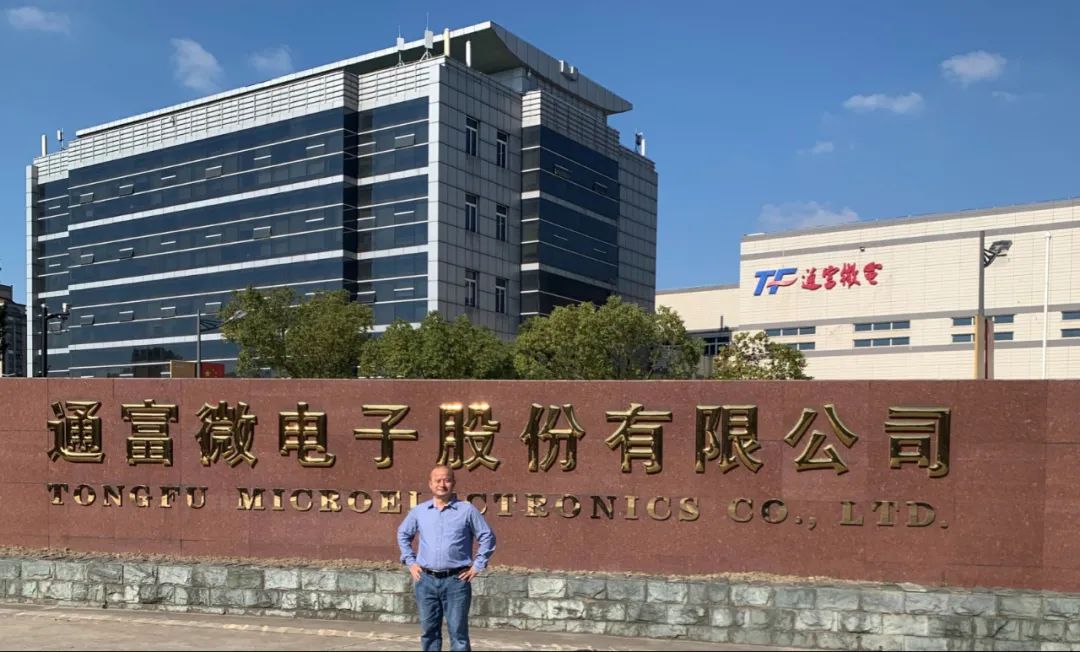

值得一提的是,芯视通与长江对面南通市的通富微电战略合作,这是上海和长三角分工协作的生动案例。

来上海之前,我和明锐理想视觉检测团队去通富微电。这是世界最大的芯片封装企业之一,现在火力全开日夜生产。通富微缪小勇先生介绍,客户不少是上海的芯片设计企业如紫光展锐、艾为等,也正与上海芯视通一起调试用于CMOS图像传感器的先进封装工艺。

图注:作者戴辉于南通通富微总部

上海带动之下,长三角的芯片事业发展很快,比如上海格科微在浙江嘉善投资20多亿修了一个很大的封装厂。10年我去苏州最早的芯片设计企业盛科网络做尽职调查,我中山大学研究生同学古陶从硅谷回来后任CTO。15年,CEO孙剑勇在朋友圈说做了颗芯片叫”Golden Bridge”,配了张金门大桥的图,我回复说刚从那里回来,他秒答:我的图片就是用的你的!

台积电看到大陆芯片崛起,来到了南京浦口设厂!我有一句话:没有台积电,就没有江北新区,但没有李国鼎,也没有台积电啊。李国鼎是中央大学毕业的南京人,是中国台湾高科技腾飞的“科技教父”。南京复制上海模式,大力发展芯片设计业。我呆过一年的东大浦口新区成立了南京集成电路大学,江北新区的房价嘟嘟嘟往上涨!

顺江而上到武汉,顺海而下到厦门,都在学习上海的成功经验。

上海滩科技事业不只是芯片这样的“硬科技”,云计算和人工智能这样的“软科技”也在迅速发展。

早在2011年的6月28日,浦东软件园就发布了“浦软汇智云”,比阿里公有云还早了近半年。操盘手丁勇吉曾在浦东告诉我,“浦软汇智云”采用了CITRIX的XEN虚拟化,为降低成本又引入了国产的京华科讯的KVM技术,大大降低了IT初创企业的启动成本,哺育出喜马拉雅、宝宝树、七牛、视+AR等优秀创业公司。

同济大学毕业生季昕华于12年在上海创业做UCloud公有云,首家基于KVM引擎自主研发公有云,抓住了手游这个巨大的风口,在没有背靠巨头的情况下独立成长起来,成为了全球第一家云计算(IAAS)上市公司!

18年,我从虹桥坐了两个小时轨道交通去了一趟浦东的临港。今年疫情中,特斯拉巨型工厂开张。特斯拉的股价涨的让人怀疑人生。参考苹果模式,中国电动汽车产业将迈上新的高峰,人工智能和汽车OS的发展相信又会有新的故事。合肥“风险投资”电动汽车,还拉了上海大众电动车入伙,成就一段佳话。

上海滩历来藏龙卧虎,有歌曰:

浪奔,浪流,万里涛涛江水永不休。淘尽了世间事,混作滔滔一片潮流。

仍愿翻百千浪,在我心中起伏够。转千弯转千滩,似大江一发不收!

发送给作者