被美国宣布制裁的丁仲礼院士,当年怒怼央视女主持的视频又火了!网友:看几遍都不过瘾

全世界只有3.14 % 的人关注了

国士无双

12月7日,美国财政部宣布,对14位中国全国人大常委会副委员长实施制裁。

理由是“涉及取消香港立法会议员资格一事。”

据报道,14名被制裁官员中,包括中国科学院院士丁仲礼。

几乎同一时间,#丁仲礼院士教做人#的话题在微博火了。

累积到现在,一共有785万阅读量。

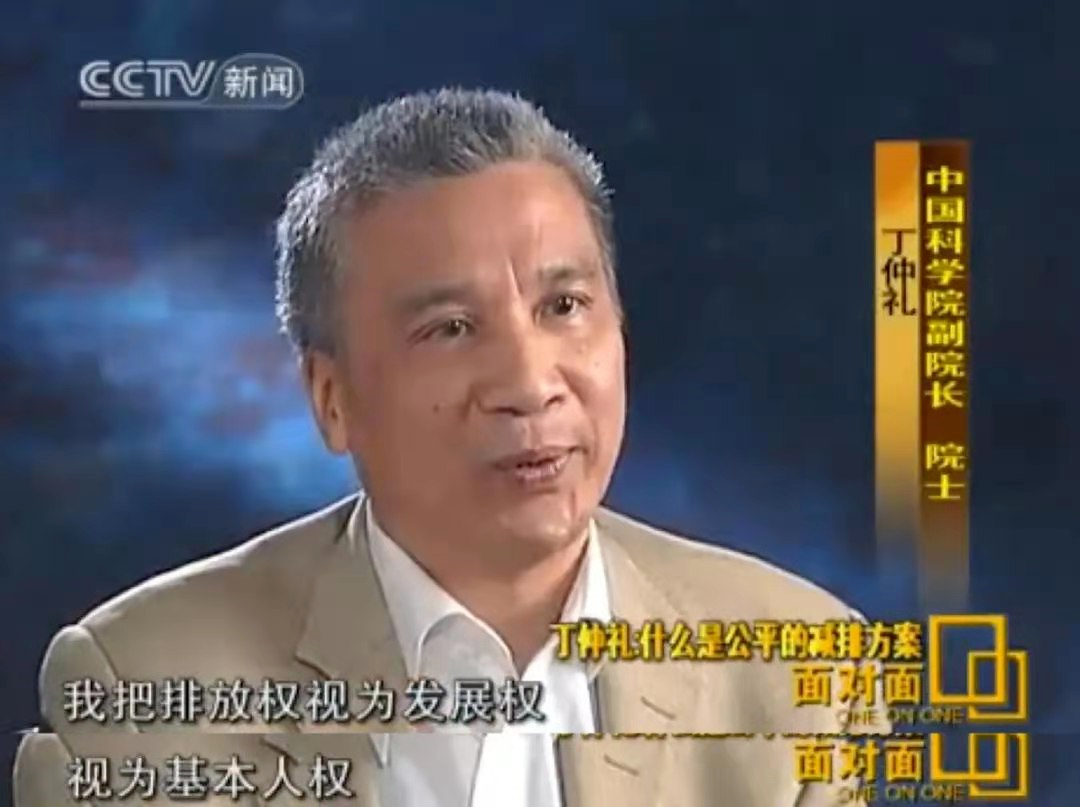

话题来自柴静11年前对丁仲礼的一段采访。

在讨论“什么是公平的减排方案”时,柴静提出一连串“尖锐”的问题,气氛顿时紧张起来。

而丁院士的回答逻辑缜密,条理清晰,贡献了无数金句:

“难道中国人不是人?”、“科学家有主流吗?”、“地球用不着人类拯救。”

视频底下的评论,是这样的:

丁仲礼是谁?为何他能获得如此巨大的赞誉?这段采访和美国制裁他有什么关系?

今天,我们来重新认识这位“最会怼人”的科学家。

1957年,丁仲礼出生于绍兴嵊州的一个农村。

小时候,农村生活艰苦,他一边读书,一边做农活,锻炼出了坚韧不拔的品质。

高中毕业后,丁仲礼经历了两次高考。

1977年,第一次高考,他报了文科,过了录取线,但被体检出血压偏高,没有录取。

1978年,他读了徐迟写的《哥德巴赫猜想》,做了一个改变一生的决定:改报理科。

同年的高考再考,他被浙江大学地质系录取。

1982年,从浙江大学毕业的丁仲礼,考取了中国科学院地质研究所的硕士研究生。

丁仲礼 图片来源于中国科学院学部

他的老师,是中国著名的黄土专家——刘东生院士。

刘东生是著名地质学家李四光的学生。

地质学家刘东生

黄土研究能够反映出地球气候、地质变化的历史,对人类的生存和发展具有重大的意义。

中国虽然有全世界最大的黄土高原——西北黄土高原,但国外学者一直把持着研究的话语权。

"我们国家的土地,凭什么让外国人说了算?"

在刘东生院士的带领下,丁仲礼一头扎进黄土的世界,一干就是20年。

黄土研究意味着常常要跑到野外,过程不仅孤独,还危险:

1986年,陕西省富县直罗镇,他遭遇一场突发车祸,被甩出了车外。

丁仲礼在医院里足足躺了3天,没能动弹。

1996年,陕西渭南,他在一个黄土陡坡上采集样品时,脚下一滑,从坡顶摔下去了将近100米。

这一次,颈椎骨折,他足足在医院躺了5个星期。

种种磨难并没有击倒丁仲礼,深耕黄土高原20年,他为中国的黄土研究做出了巨大贡献:

在黄土高原的不同地区,观察和采集了25万年以来的45个黄土剖面。

丁仲礼和团队搜集了1.8万多个黄土样品为基础,建立了黄土高原260万年来的集成气候记录曲线,被地质领域的专家誉为“迄今为止最好的,最连续的陆相第四纪沉积气候变化记录。”

围绕第四纪的气候变化及其机制等问题,发表论文100余篇,SCI刊物引用800余次,部分成果被编入英美教科书。

此后,丁仲礼虽然离开了学术研究的领域,但心里对学术、对教育一直满腔热忱。

2014年,中科院研究生院更名为中国科学院大学,丁仲礼任校长,同年招收第一批本科生。

图片来源于中国科学院大学微信公众号

当时外界有质疑,认为国科大没有必要招收本科生,按照传统培养研究生就行。

但丁仲礼的目标,始终是为国家培养顶尖的科研人才。

他认为,科研人才的培养,必须从本科抓起。

因此,为了不违背教育的初心,国科大一开始就提出“三不”:

不追捧高校排名,不参与名次竞争,不攀比高分考生。

图片来源于中国科学院大学

在学校的招生宣传会上,丁仲礼直截了当地告诉学生和家长:

“学校的本科肯定不会好混,要问问自己,是不是一个能静下心的人。”

“如果想做生意、想学金融、想考公务员,就不要报考这所学校。”

如今,国科大常常以精英、硬核的形象进入大众的视野,这和丁仲礼对国科大精神的塑造息息相关。

丁仲礼院士被公众知晓,很大程度上是因为柴静的那次采访。

当时,IPCC提出的主要方案是:

发达国家逐步减少碳排放,到2020年减排25%到40%,到2050年减排80%,对发展中国家不作限制。

表面上看,这个方案是发达国家主动做出表率。

就像他们一贯标榜的“重视环保问题“的形象。

丁仲礼从事地质研究,对全球气候变化有深刻的认识,他认为事情并不简单。

他让秘书收集数据,计算分析后发现:

这个方案对发展中国家非常不公平,而且暗藏陷阱。

哥本哈根大会前,丁仲礼到西藏进行野外考察。

一天晚上考察结束后,他在澜沧江边喝着小酒吹着风,突然接到一位中央领导的电话,与他讨论减排问题。

趁着酒劲,丁仲礼对领导说:

“如果签了这个协议的话,那中华民族的伟大复兴将遥遥无期!”

不久,丁仲礼作为中国代表团的科学顾问,在气候大会上发言。

丁仲礼提出的质疑主要有两点。

首先,会上提出的减能目标,看似对发展中国家有利。

实际上,把总的排碳量比作蛋糕,等于发达国家要率先分走一块大蛋糕。

比如“八国集团”提出的目标,27个发达国家的11亿人口,先取走44%的蛋糕。

这意味着剩下的100多个发展中国家,55亿人,要分剩下56%的蛋糕。

其次,丁仲礼计算后得出,就算发达国家减排80%,他们的人均排碳量仍是发展中国家的2.3倍。

列举出方案的种种不公后,他说:

“如果这些方案成为国际协议的话,它们将成为人类历史上罕见的不平等条约。

因为这将把目前已经形成的巨大贫富差异固定化,在道德上是邪恶的。”

此话一出,全场哗然,有的国家甚至谴责中国不愿为环保承担责任。

最终,发达国家提出的减排计划没有列入《哥本哈根协议》。

后来在接受柴静采访时,丁仲礼解释了为什么要争取排放权。

在他看来,排放权意味着国家的发展权,一个人的基本人权。

对于普通民众来说,更多的排放权意味着什么?

意味着生活的改善、福利的增加、就业的稳定。

如果减排方案通过,发达国家的民众,生活水平仍然和过去差不多。

但发展中国家却要放慢发展,民众甚至要节衣缩食。这合理吗?

更离谱的是,碳排放指标不够了,还要向发达国家购买。

这不是协商,这是趁火打劫。

因此,当柴静在采访中问到,

中国是个人口大国,是不是应该承担更大的责任时,

丁仲礼略带愤怒地回答道:

“那么我问你了,中国人是不是人?"

"为什么同样的一个中国人,就应该少排?"

字字铿锵有力,句句掷地有声。

一句话揭穿了发达国家的阴谋:

以环保为名义,限制发展中国家的发展。

对于这种不公平的分配制度,丁院士直言:

中国的人均排放量,完全有权利和发达国家一样多。

甚至发达国家人均碳排放多少,我们都有能力控制在他们的80%。

因为中国从来不逃避应对气候变化的责任。

在这一点上,我们比很多发达国家都做得更好。

正是因为丁院士在十一年前的大声疾呼,激烈争辩,维护了国家的发展权利,也维护了我们每一个人的发展权利。

我们应该为国家有这样的国士,感到欣慰、自豪。

在丁仲礼被列入美国制裁名单后,有网友表示:

“美国是用制裁告诉国人,谁才是中国的脊梁和骨干。”

丁仲礼,他就是那个脊梁。

写在最后

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容 转载请在公众号中,回复“转载”