五款头戴式降噪耳机深度横评

点击上方播放视频

听到无线头戴式主动降噪耳机,你第一个反应是什么?今天开始,苹果AirPods Max也在这个战国的版块出现了。我敢说市场上没有一个是独当一面的。由于AirPods Max的加入,我尝试在各个不同的维度,去深入分析一下

看看今年谁是头戴ANC之皇。

首先一定要介绍这位新来的「重量级」选手,它是苹果首个自家研发的头戴式主要降噪耳机不像苹果收购的beats,它以一个全新的形态出现,价钱为4399,这个价位的戴式主动降噪耳机,在市场上绝对是中高价产品了。

在头戴式耳机这个领域,苹果即使没有其他牌子的经验积累和沉淀,但是透过收购专利和大量投入研发,他们的音频产品在市场也有非常大的占有率。AirPods Pro的出现简直是一石激起千重浪,语音未落,用来填补闭环缺口的AirPods Max就横空出世了。

市场各大小品牌的戴式主动降噪耳机,每个也身怀绝技。如果AirPods Max 是叶问,否一个打十个?我就从AirPods Max的每一个细节出发,和各门各派用什么招式对比一下!

外观及重量

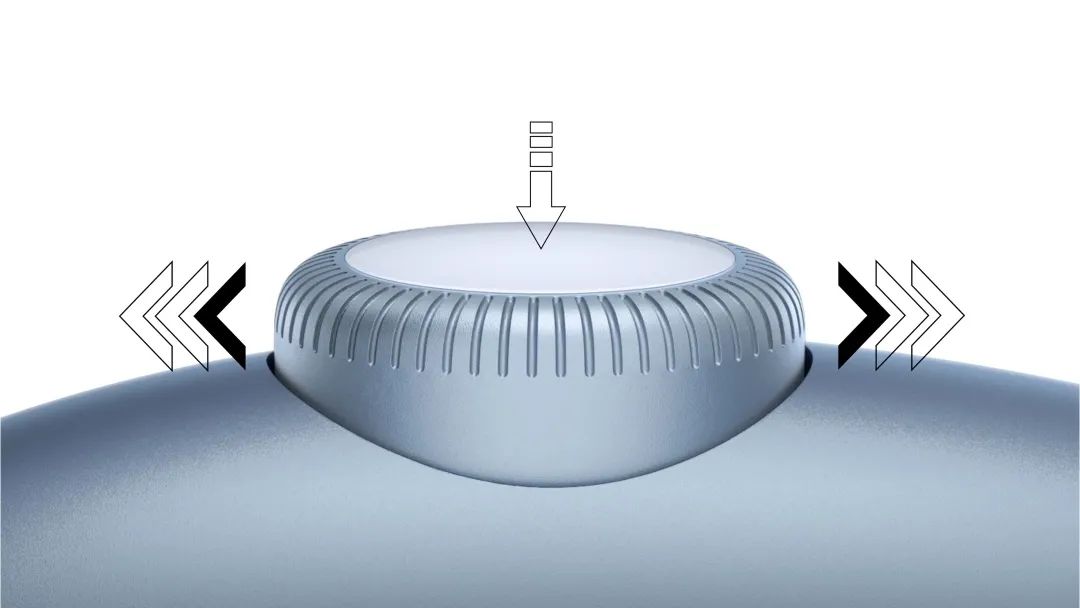

AirPods Max的外观有别于其他耳机,没有任何Logo和厂名,简洁到不能再简洁了,但辨认度同样十分高。官方称这个设计源自Apple Watch,同样是一个皇冠式旋转按钮加一个实体按钮,他们位于耳机上方。

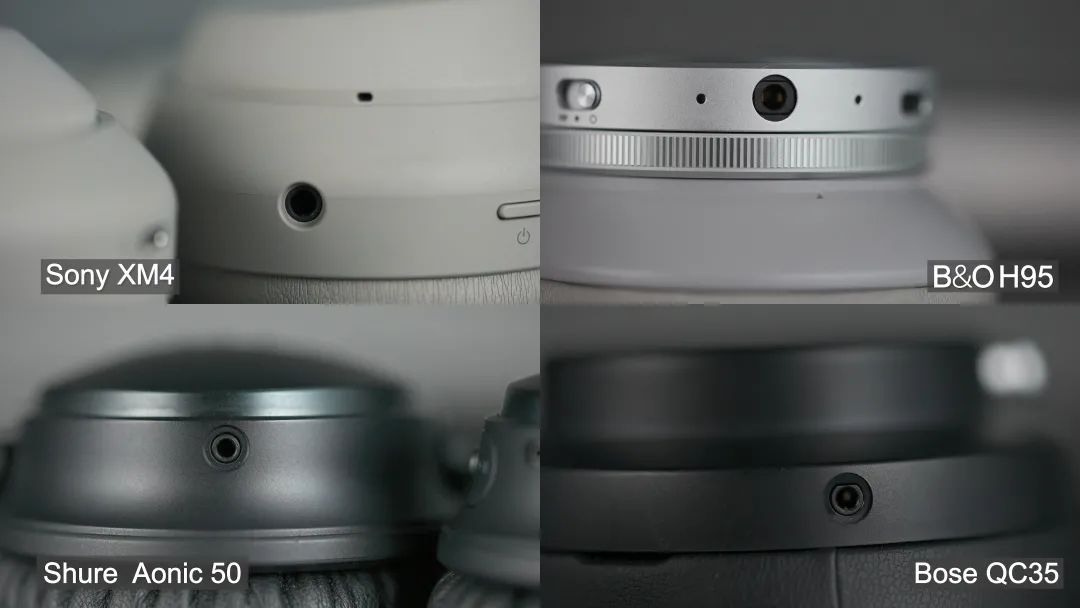

这里说一下按钮的位置,大部分耳机也是采用实体按钮,方便更加直观的使用,Sony的XM4更加以触控式面板取代部份按钮。但是比如音量大小这种精度高的调教,用旋转的方式,绝对比按钮式和触控式的精准,而确认式的控制,例如播放暂停這些你只需要按一下的,便交给独立的按钮去处理。所以苹果这个皇冠式旋转按钮,变相等于3个独立按钮,同时融合简结设计精准调教的效果。

再讲讲按钮布局,所有的耳机也把控制按钮放在耳机的下方,缩短了用手操作的距离。但AirPods Max把所有的控制放在上方,我起初也AirPod Max按钮的位置不太对,但你想想绝大部份的按钮的使用习惯也是从上到下的。我们弾琴,使用键盘,手机也是一样对嗎?

我们也习惯了从上向下按这个动作。相反向上的按钮,发力会比较困难,你需要找一个反向支点,就是你要用多一根手指去「捏」,「捏」和「按」就是两个不同的动作了。

苹果果然不是省油的灯,单单两个按钮,你便看到苹果在使用习惯上,进行了深入的思考和研究,接下来的设计在头戴式耳机市场上绝无仅有,更令你意想不到。

AirPods Max有一个非常独特的模组式设计,耳机是可以和头梁分开的,方法和iPhone 取出Sim卡一样。从耳罩内部一按,耳机便会和头梁分开。头梁它不是单纯用作支撑两边耳机,它更可以用作电量和信息传输。这个设计大大增加扩展性和灵活性,你可以随时把耳机的主体拿下来,如果日后有新的配件推出,可以直接换上使用,也意味着两边耳机,耳罩,甚至头梁,也可以更换不同的颜色。

果然是来者不善,苹果突然使出这个奇招,其他选手暂时没法应对,你一开始便可以分体了,年轻人果然是不讲武德!但换来的代价也许就是它的重量。

尽管头上的织网设计试图把重量分散,物理上AirPods Max重量是几个耳机里面最重的一个。它使用的金属部份面积也是最多的。385.5G的重量,对脖子来说还在可以承受的范围内长时间使用有一定的存在感。

而用上铝材和牛皮的H95,配戴感觉则比较舒适,但是同样因为是用料的关系,它比AirPods Max轻60克,大概是3包纸巾的重量。而SonyXM4的物料用上聚氨酯泡沫,254克的重量,使它成为最轻的一个。

用料/配戴舒适度

我们刚刚说到AirPods Max的重量,但这只是配戴的舒适度考虑因素之一,物料和头压同样有很大的影响。AirPods Max採用的物料是网状织布+不锈钢+铝金属,耳罩感觉透气并不局促,可能是我的头比较大,感到头压有点儿大,整体配戴感觉只是一般。

B&O的H95用料非常高级,不同的真皮加上铝金属,相当有质感。金属部件之间几乎没有虚位,耳罩也是磁吸式的设计,配戴感觉和AirPods Max有点相似。而Aonic 50用料则有点轻量版H95的感觉,它没有用大量的金属面板,用料也偏向传统,戴起来头压也不算很重,舒适表现也中规中距,相反XM4的金属使用得非常少,整个耳机七成以上也是PU聚氨酯,这种材料非常轻巧,配戴感也相当好。

但要讲到舒适,Bose的QC35真的从来没有令我失望,它比最轻的XM4只差40克左右,它用上昂贵汽车上才会用的Alcantara,加上皮革的耳罩松紧也恰度好处,戴上QC35,你可以非常舒适地享受耳机帶来的宁静体验。

连接和音质

无线头戴式降噪耳机从来也不是HI-Fi和高补真的设备。要获得更加好的听感,除了单元,厂家们主要会从两个地方入手:分别是蓝牙传输协议和芯片算法

传输协议就是一般我们说的对应编码,而芯片算法则透过运算去进行还原和优化,AirPods Max同样受制于传输协议,只能在AAC 下以最多320kps的速度,把音频文件传到耳机质素能好到哪里大家心里有数。它不可以像SONY的LDAC一样,以高码流传输去传输讯息量较大的音频文件。

但为什么AirPods Pro或AirPods Max 上的AAC听起来,大家也感到还可以呢?这个就是芯片运算的威力了大家还记得苹果在iPhone 上面摄影应用的“Computational photography ”技术吗? 意思是通过运算和合成去处理成像。其实苹果同样把类似的技术应用音频处理上,透过耳机每边的H1芯片,用10个音频核心,对音频进行每秒90亿次运算,那么运算出来的声音大家是否满意呢?我们看看AirPods Pro的销量可以知道了。

话虽如此,这次AirPods Max 在听感上,并没有和AirPods Pro 拉开非常明显的距离,如果我们把音质作为考虑的前提,在编码上还是华为的HWA和Sony的LDAC更胜一筹,SONY的XM4在音质这方面从不妥协,它的思路是在前端的传输技术入手,有好的音频文件,加上LDAC 的高速传输,后面的芯片二次处理时就更加得心应手。

除了蓝牙连接,它们也支持有线连接,但不像其他耳机有3.5输入,AirPods Max是需要另行购买一条连接线,这个好像有点儿不够厚道, 或许苹果觉得AirPods Max是无线的产品莫非有线的叫作AirPods Studio?

在对应的编码上,令我更惊喜的是Shure的Aonic 50,这5个耳机中它的发声单元最大,包围感十分强,而它也是唯一一个几乎对应所有编码的头戴式降噪耳机。苹果的AAC,高通的aptX和索尼的LDAC全部通杀,加上Shure近一个世纪的经验累积,音质是有一定的水准。而XM4的先天优势,也令到它的表现非常理想!相信大家都不会反对。

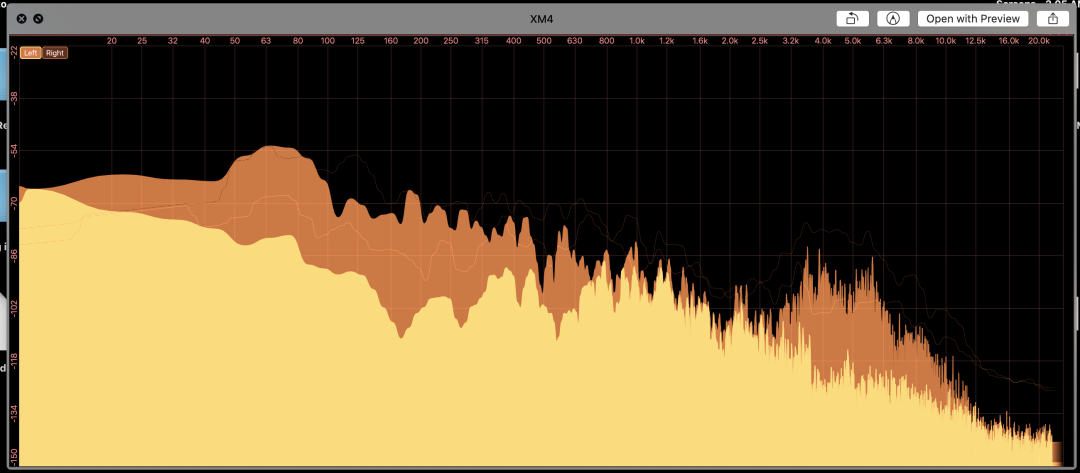

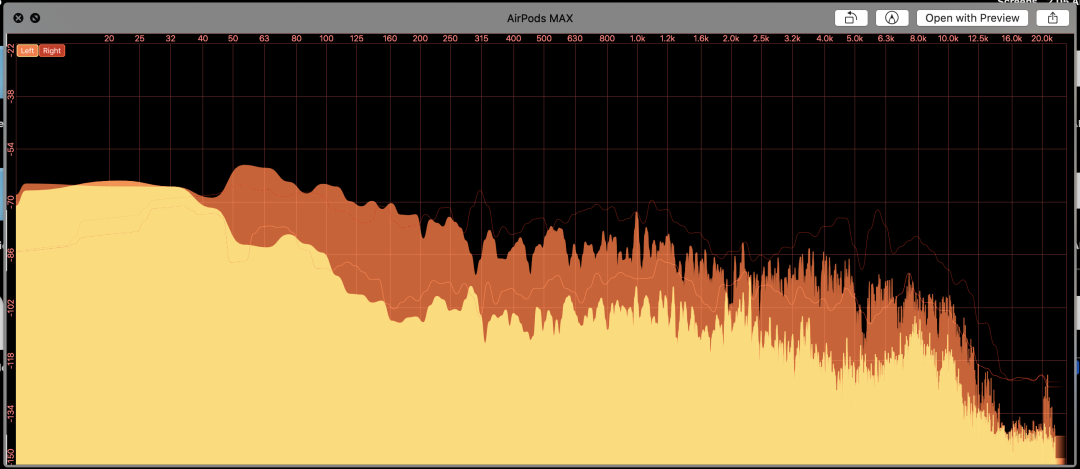

降噪表现

在讲降噪之前,或者要知道哪一个降噪功能较好,就必须先对声音作较为深入的了解,其中两个你必须要知道的,分贝和响应范围。

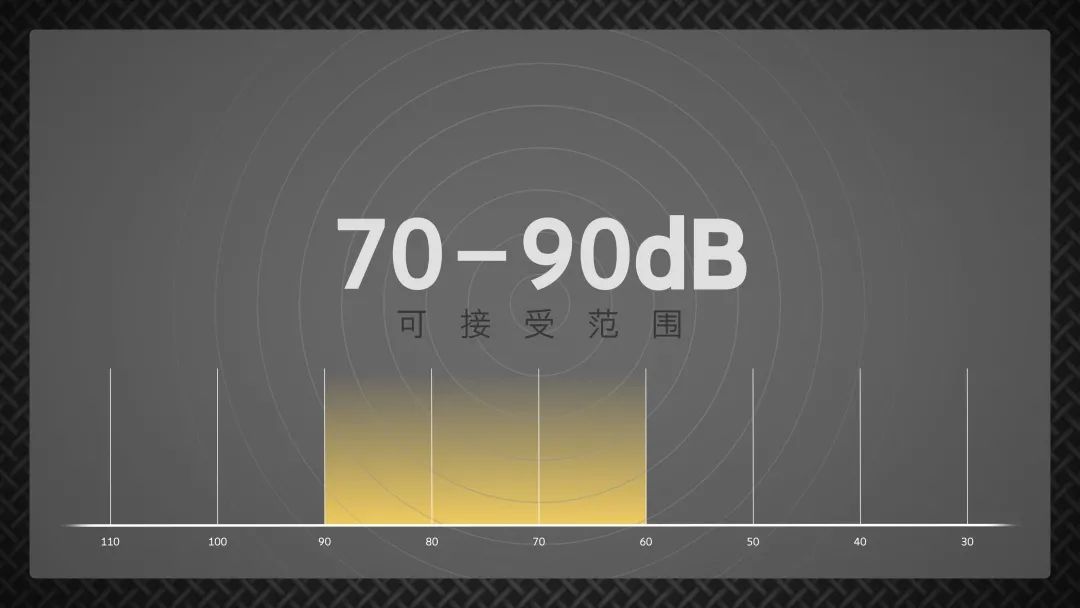

分贝大家也知道了,是声音大小的单位。一我们一般认为的宁静是在30-60db左右,从70db到90db是我们可以接受的范围。90db以上的声音,会令我们的声力受损。

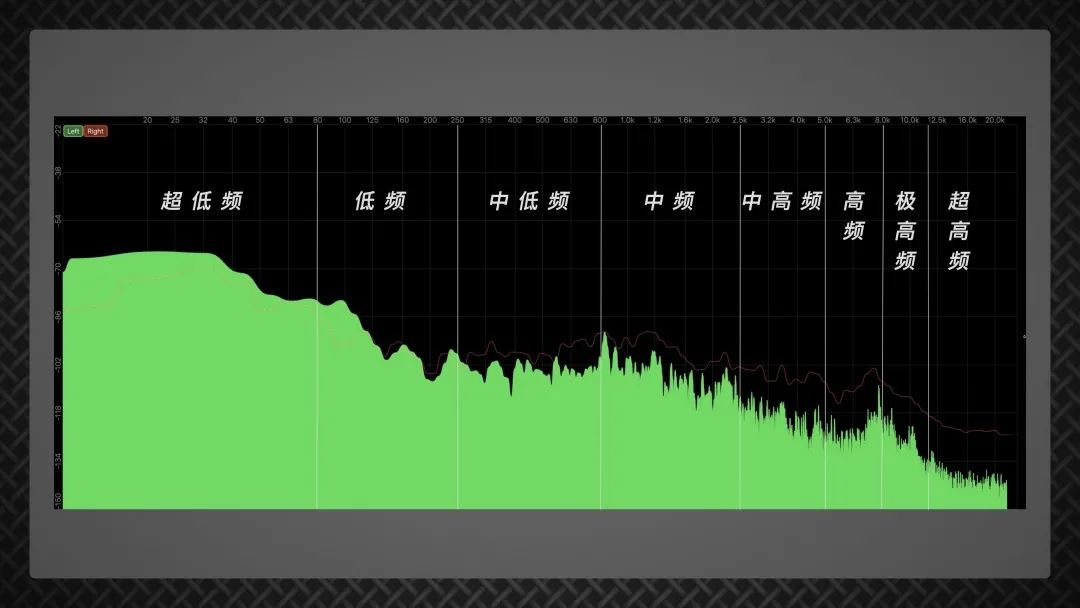

至于响应范围,就是我们平常说的高中低音三个区域,严格来说,它有可以分成8个区(分别是超低频,低频,中低频。中频,中高频。高频,极高频和超高频),它的单位是Hz。我们的听觉只能听到20hz-20000hz的声音,我们说话的声音频率范围从低频的100Hz到高频的8000hz。环境噪音主要集中在低频的100hz到中频的1000hz。

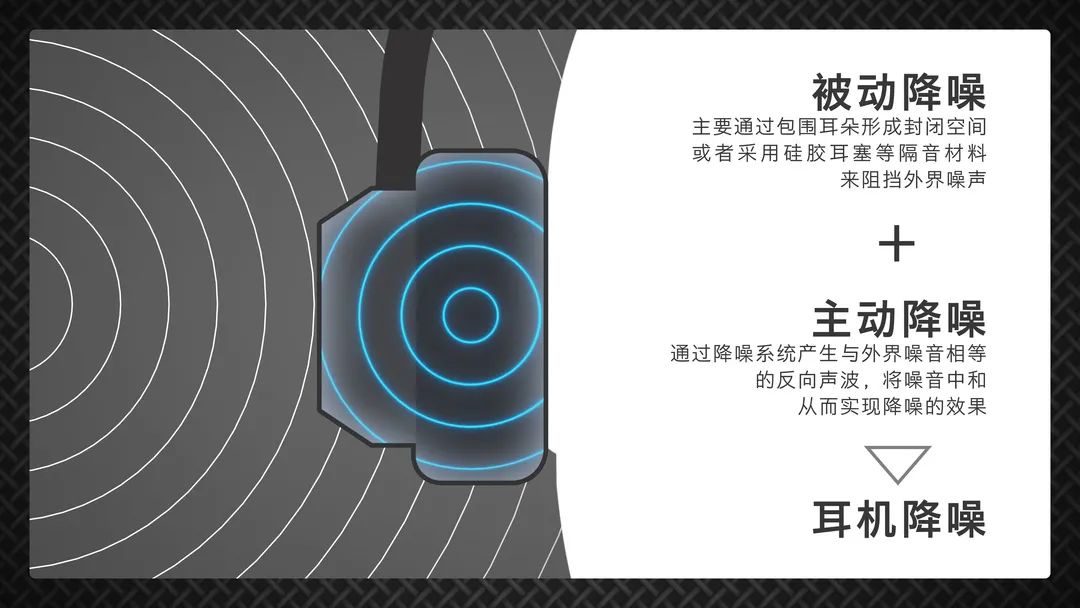

耳机的降噪効果,是主动降噪和被动降噪两个效果叠加的结果。首先是戴上耳机这一刻的被动降噪效果,加上开启ANC后,被动降噪和主动降噪工作的叠加出来的结果,才是耳机的真正的降噪表现。

所有的降噪耳机,也有专用的麦克风来侦测外界的声音,在AirPods Max 的9个麦克风当中有八个是用在降噪上,而XM4和H95有八个,QC35和Aonic 50有六个,主动降噪的原理大家也知道了,方法也大同小异,主要是看厂家在那一个频率范围的声音进行衰减,以及衰减的大小。

现时所有的降噪耳机,只提供开,关和通透模式,而有适应式降噪功能的,也是以级数式来控制的,暂时大家也没法实现无断式的调教。但我觉得看来也没有需要,降噪这玩意,要不就全开,要不就关上。

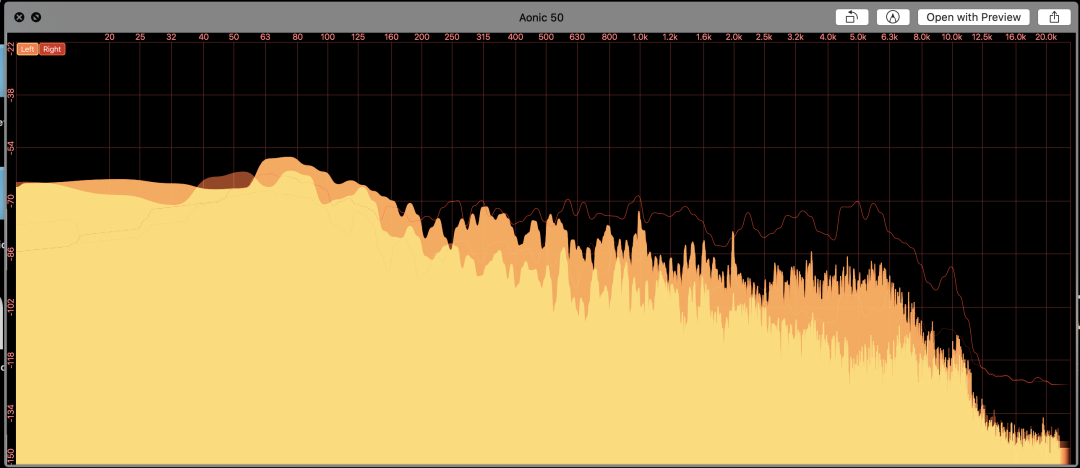

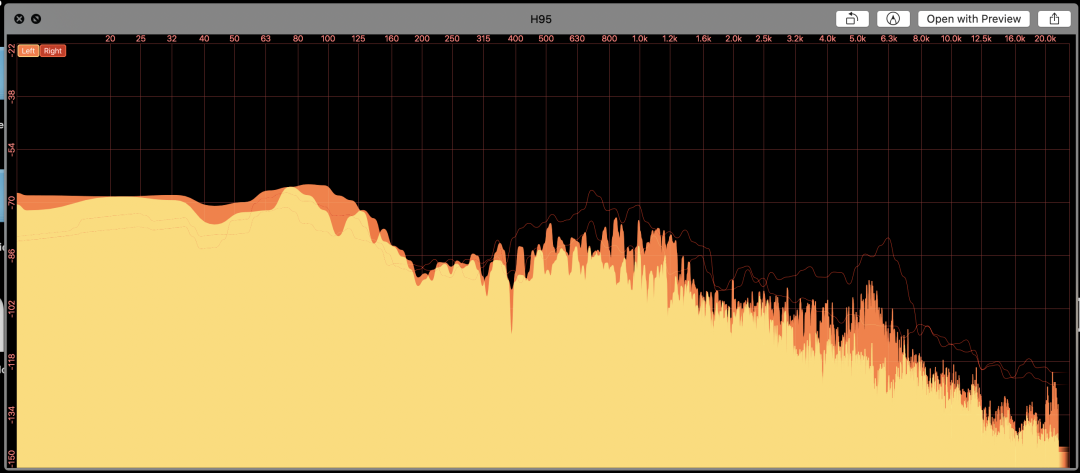

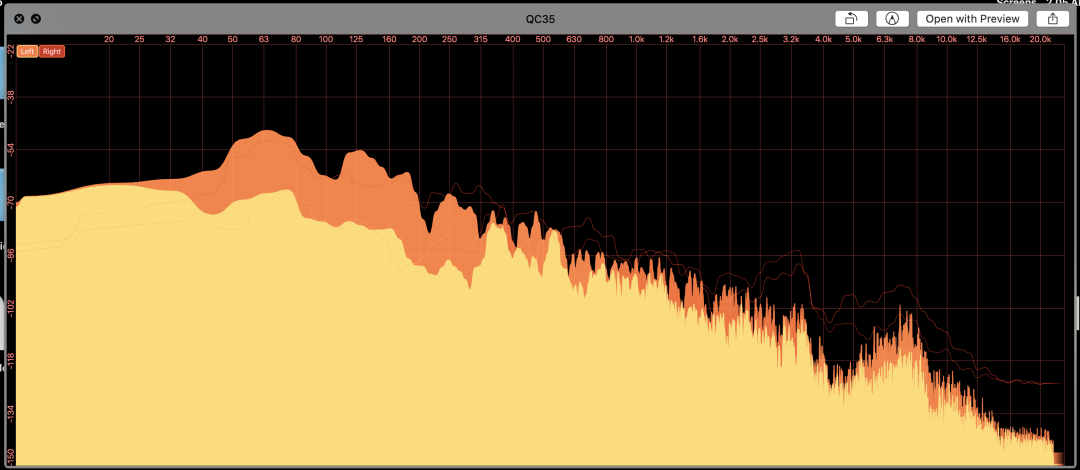

我们在在生活的噪音之下,把各个耳机的在ANC关闭和打开,看看它们的响应范围和声音大小的变化。便知道它们实际的降噪效果了. 当ANC开启后,降噪会从80hz左右开始工作。在80hz以上的频率进行适应式线性衰减,我们经过多番测试,结果显示XM4和AirPods Max的效果是最好的,XM4在低音和中高音的降噪效果非常明显,而AirPods Max 则更加进取,几乎在每一个频段都有20到25分贝的衰减。无论从客观数据到主观的体验,它们两者的降噪效果也相当接近,但有一点肯定的是,XM4和AirPods Max的降噪效果,是现时业界的最高标准。

续航

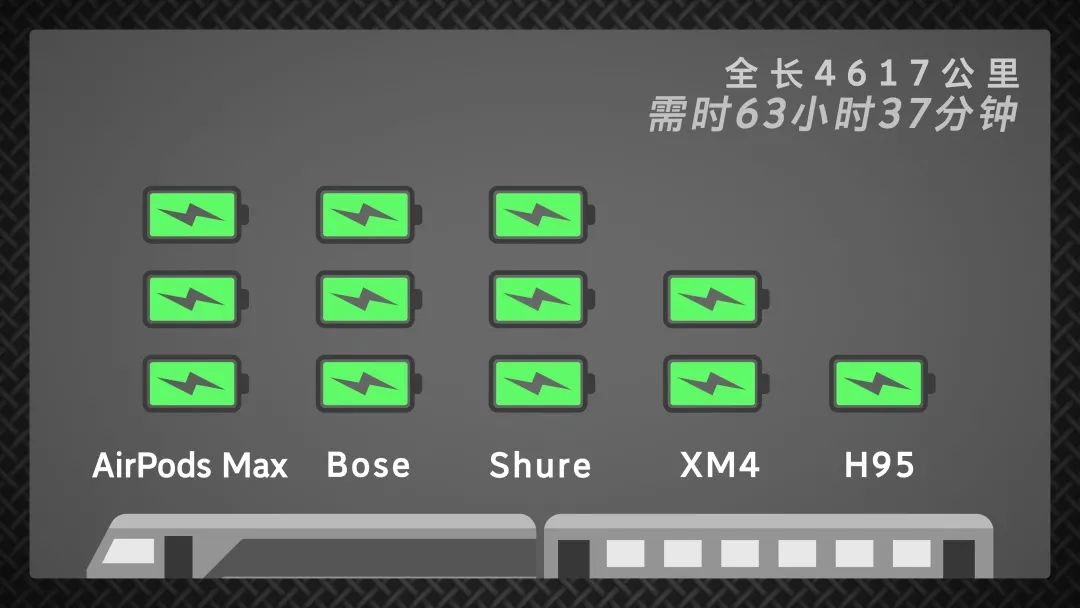

按照我们日常的使用习惯,这方面其实不用太担心,在打开降噪模式的情况下,连续使用20个小时是最低的入场券。没有开关的AirPods Max,在日常生活上的续航表现,应该不是大问题,而Sony的XM4续航时间可以到30个小时,H95则以38个小时位居榜首。

其实我觉得所有耳机的续航时间,已经足够我们平常生活的使用了,但如果你要经常出差,这就变得相当重要了,疫情期间,相信大家坐飞机到国外的机会相对比较少。其实,坐火车也是一个不错的选择。

在国内, 我们坐T284火车班次,从乌鲁木齐到南宁, 全长4617公里,需时63小时37分钟。如果我全程戴着它们,AirPods Max,QC35和Aonic 50在途中要充电三次,XM4 要充电两次,续航最强的H95也要充一次电。

到这里你可能会问,像飞机和火车上一般也有充电口,我边充边用不就可以吗?

对于AirPods Max 和Aonic 50来说是可以的。但Bose 的QC35,Sony 的XM4和B&O 的H95,是不可以一边充电一边使用的。

应用程序

AirPods Max不像其他耳机,有一个自己的APP, 来控制一下EQ和做其他自定义的优化,它对自己的调音非常有信心,同样是透过芯片算法和大数据,去计算一个广为大众接受的频率曲线。

我之前也说过头戴式降噪耳机和真无线蓝牙耳机从来也不是高保真的设备,大家听得舒服便可以了,所以好像很少人吐槽它音质不好,它的销量也足以证明这一点了,这个策略看来是成功的。而其他品牌都有属于自己的APP,给你多点个人喜好上的弹性,这个对用家来说当然是好事,虽然条条大路通罗马,但苹果的思路明显有自己的一套,到底是什么?马上告诉你。

科技及扩展功能

头戴式耳机的用途变得越来越多元化,以前是单纯听歌,接着是无线,现在还要降噪,你看到的是它的使用功能正在逐渐丰富。在AirPods Max 里,除了发声单元之外,还有H1芯片,九个用于降噪和通话的麦克风和5个不同功能的传感器。九个麦克风我们用作通话 降噪和通透效果,但加上另外五个传感器,玩法就变多了,例如前段时间出的空间音频效果。

其他的耳机可能到降噪这一步便止步了,看来苹果看透了这一点,除了沿用AirPods Pro的技术,这次更加上陀螺仪,将来绝对可以透过更新,加入更加多的玩法。再者如果你是活在苹果生态圈,它更加是一个戴在你头上的侦测装置,如果连同你的Apple watch,iPhone 和HomePod 一起工作,AirPods Max的用途,就不只是单纯的一个耳机,而是整个生态系统的其中一个功能组件。

总结

作为苹果第一款的头戴式降噪耳机,看来AirPods Max 非常清楚自己的市场定位,它在各方面已经具备了一定的竞争力,特别在降噪方面效果,已经达到市场的一线水平,模组式设计更加是巿场上首次出现。也因为苹果的生态,AirPods Max 在使用上有极大的潜在扩充功能。

当然4399的售价绝对不便宜,但是你拥的,并不只是一套头戴式降噪耳机,它更是苹果生态里首次出现的一个新组件,如果你是以Mac为核心的果粉,除了它,看来你没有更好的选择了。

如果你要一副音质又好,重量又轻的头戴式降噪耳机SONY的XM4是现时最好选择,254G的重量,LDAC 的编码,续航时间达30小时,加上非常优秀的降噪效果!SONY大法就是好!性价比相当高。

而最舒适的,我感觉仍然是Bose的QC35,Alcantara和皮革的配搭,非常不错的降噪效果,虽然QC35已经推出了好一段时间,但口碑一直也很好,它的价钱又屡创新低,如果未接独过ANC的朋友,它一定入坑首选。

要说编码最全和单元最大,肯定是Shure 的Aonic 50。50mm的单元带来更强的包围感,非常全面的对应编码,在市场上更是绝无仅有,加上Shure 在音频上产品多年的经验累积,同样见首次进入市场的Aonic 50,表现令人眼前一亮。

而最豪华,用料最好的,非B&O的H95莫属,从外表 内涵 按钮布局 续航 调音,几乎没有挑剔的地方,它的低音下潜深度,令我留下深刻的印象,配戴感觉也相当不错,H95是一对水准十分之高的耳机,不只水准高,价钱比苹果的4,399还要高,要6,298,当然,贵才能好,好才能贵。

到底在它们之中,那一个才是本年度最佳的头戴式ANC呢?正如我开始的时候说,没有一套耳机是可以独当一面的,就算我说到多好多不好,也比不上你的第一身感受,耳机一定要自己试过,可以满足你的要求的,它就是属于你的最佳头戴式耳机了!

以上就是本集的全部内容,可能大家有更多的问题和想法,欢迎大家在我们的平台Zaaap上和我一起交流,也欢迎大家关注ZEALER 和我的微博账号留言给我。来到2020年底了,我先预祝大家新年快乐,身体健康!我们下次再见。

九州风神散热器

你觉得散热器性能、安静还是颜值更重要?其实你可以全都要!Zaaap! App 邀请 15 位朋友试用九州风神散热器,有配有 5 根铜管、智能静音的 AS500 Plus 风冷,还有采用防漏液技术、1680万ARGB冷头的水元素 360 水冷,有了它再也不需要用CPU煎蛋了。扫描图上二维码或点击阅读原文,赶紧打开 Zaaap! App 申请试用,一起分享你的体验吧~

『热门推荐』