【前瞻】第597期|优化我国卫材产业保障能力的四点建议—— “卫材之乡”河南省长垣市调研报告

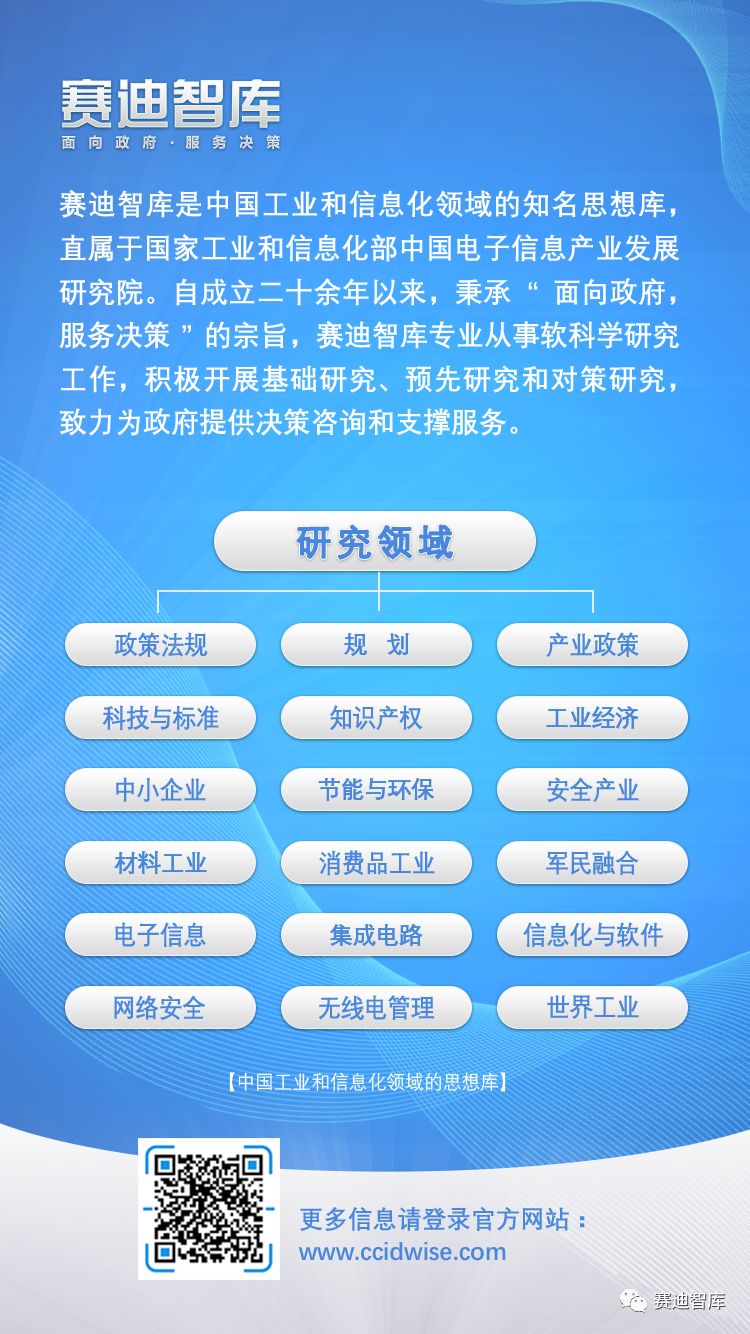

习近平总书记在6月2日主持召开的专家学者座谈会上强调,我国要“发挥全球抗疫物资最大供应国作用”。结合总书记多次强调的要优化重要应急物资产能保障和区域布局的指示精神,赛迪研究院与河南省工信厅组成联合调研组,专程赴我国“卫材之乡”,即在抗击疫情中发挥了重要作用的河南省长垣市调研,获取医疗物资应急保障和发展情况一手资料,以期为我国构建强大的公共卫生保障体系提供参考。

长垣卫材产业已建成多态并举的产业生态链。长垣市卫材产业始于上世纪70年代,当地历届政府都十分重视政策的持续性和产业发展需求,根据产业发展阶段,适时提出回归策略、质量控制策略和研发战略,使长垣卫材产业集群经历了不断优化的过程,即经营方式由销售到制造、人才及资金由外流到回归、经营模式由粗放模仿到重视品牌和产品质量、产品附加值由低端到高端,目前长垣市已进入分工精细、特色鲜明、高低端齐备的高质量发展时期。在产业链方面,2019年长垣医疗器械经营企业共计2139家,形成了高、中、低端医用耗材齐备,生产、销售、客户精准服务多态并举的产业生态链。长垣现有医疗器械生产企业99家,其中三类企业12家、二类企业71家,拥有20大类、近300个品种的各型医疗器械,产品在全国市场覆盖率超过80%,市场占有率高达60%。

临时性政策有效保障了长垣卫材产业的应急产能。在本次疫情期间,为解决复工复产需求、扩大现有产能、促进同业企业转产,长垣市出台了《重点医疗耗材企业用工激励办法》确保工人待遇和用工需求,成立物资生产保障组,建立了“统一采购,统一调配,统一供给”机制。与工业和信息化部驻企特派员紧密联系,通过政府采购和协调,保障原材料供应和生产所需的生活物资供应。因此,长垣市在复工复产一个月内,其口罩和防护服的日产能超过180万只和1.5万套,其中全部防护服和半数以上的医用外科口罩全部供应湖北。产能最高时,口罩日产能在500万只以上的企业超过8家。长垣市的补贴政策也顾及了疫情期间人工费用高、材料供应难、价格贵的现实,良好的政企沟通和有效的财政补贴促使企业在保产量、保质量的同时,仍能保持商品价格的基本稳定。长垣卫材产业集群为疫情防控工作提供了产能保障,也为维护应急医疗物资的正常市场秩序做出了积极贡献。

三大因素影响长垣市应急物资产能保障能力。一是转产扩产能力制约理论产能。从疫情期间长垣市口罩和防护服供应情况来看,一方面,同业、同族企业转产扩产是医疗应急物资的主要来源;另一方面,部分企业因产业链供给问题影响了转产扩产能力,即产业链越完善、上下游衔接越紧密的企业,其响应速度、转产能力和供货能力越强。二是原材料供应能力制约实际产能。疫情初期,长垣熔喷布日产能不足1吨,原材料需求缺口极大,实际购买原材料和熔喷布机时还面临收款不发货、机器不好用、不能用等情况,高价、稀缺的原材料提升了政府采购成本,降低了产业集群的产能动员能力。三是产业集聚水平制约着实际保障能力。区域产业集聚意味着有相似的运输条件和用工费用,有利于地方政府针对企业特色进行统一协调、支持和补偿。比如,疫情期间企业反映集中的用工需求和原材料运输问题,长垣市政府都给予及时解决,有效提升了实际保障能力。

支持政策不到位未能有效激发企业的主动性。调研期间,有多家企业提出,当前产能保障政策还存在一些问题:一是产品类型覆盖面不够。《政府兜底采购收储的产品目录(第一批)》没有完全涵盖疫情需求,不利于企业进行产品类型全覆盖式保障。二是产品生命周期涵盖度不够。无菌车间等生产应急医疗物资所需的必备环境和设备缺乏补贴,疫情期间高额的人工费和材料、产品运输费用也不在国家补贴范围之内,需要依靠地方政府临时补贴实现,部分产品还面临着省级和国家级补贴只能二选一问题。

资金保障不到位挫伤了企业积极性。一是事前阶段补偿不足,单纯储备盈利难。口罩和防护服等物资保质期短、利润薄、平常和灾时需求差距大、产品过期报废率高,多种原因增加了轮储费用,“赔本买卖”和“不赚钱”降低了企业的轮储积极性。二是事中阶段国家收购价偏低。“长垣企业亏本生产”曾见诸报端,实际上企业能获利但利润薄,瞒报低报产能情况普遍,不利于后续开展产能化解工作。三是事后阶段中央的补偿慢、拖欠补偿、补偿产品范围窄的情况比较常见。截至6月初调研时,长垣多数卫材企业仍未收到补偿款。同时,中央补偿到位的速度较地方补偿慢很多,所需手续也更复杂,同类企业之间补偿到位情况先后差距较大。

顶层布局不到位不利于提升产业保障能力。一是未能厘清理论产能。疫情前我国储备布局以实物储备为主,产能储备主要依靠具有国资背景的大型企业进行合同储备,在产业集群的扩产转产能力、应急保障产业集群的原材料储备及制造能力等方面,缺乏统计途径、统计意愿和相关规划。二是对产业集群自主提升原材料供应能力的支持不够。在本次疫情中,原材料的缺乏严重制约了生产能力的快速提升。为此,长垣卫材产业将补齐产业链短板、提升原材料供给能力作为下一阶段的主要发展方向,部分企业在疫情中就开始了原材料生产。但目前国家政策仅止步于对过剩原材料进行兜底收购,对产业集群自主完善产业链的行为缺乏鼓励。三是对如何发挥产业集群的保障能力缺乏详细指导。突发公共卫生事件应对方法由我国2003年《突发公共卫生事件应急条例》和应急预案规定,这些规定指定了突发事件发生时的管理方,对管理对象、管理手段则不够明确,尤其缺乏对如何发挥企业集群产能保障作用的说明。部分规定较为陈旧亟待更新,以适应不断提升的应急需求和不断发展的安全(应急)产业保障能力。

优化应急物资保障政策,合理扩大覆盖面。一是完善收储产品类型,将兜底收储或类似机制纳入应急预案中。二是依据应急物资全生命周期需求,理顺和保障应急物资生产、检测、运输、储存所需的环境、设备及其应急期间所需花费(加班费、运输费等),进一步完善应急物资生产能力保障法规制度,将原材料生产企业和生产设备制造企业纳入公共卫生安全保障体系中。三是明确产能保障的鼓励措施和考核机制,将其作为应急物资保障法规制度中的重要一环进行专项规划和统一管理。

摸清产能家底,优化原材料供给。一是全面梳理应急物资原材料的产业链,明确原材料产业和医疗卫生领域中具有转产扩产能力的行业和企业,将转产企业纳入突发公共事件物资保障储备台账中,形成具有转产潜力和产能储备意向的企业数据库。二是鼓励产业集群提升原材料保障能力。可采用人才推荐、技术扶持等实际措施,鼓励有主动延伸意向的产能储备企业向应急产品上下游发展,同时鼓励原材料生产企业在应急物资企业集群设立生产储备点。

完善应急保障资金管理体系。一是改革事先储备模式,对以产能储备为主、实物储备为辅的,可推行一次性提供权利金、灾时灵活采购的期权采购模式,或带有常时补贴的合同储备模式,其中前者对产业链各级原材料供应的保障能力较强。二是要发扬长垣经验,充分发挥预备费和政策性、商业性贷款的保障作用;稳定物资收购价格,依靠市场作用调节企业事中的产能。三是加快事后补偿进程,可通过贷款模式提前发放补偿,之后依照企业实际花费抵扣贷款额度或减免利息。

加快产能储备库建设,支持优势地区集群化发展。一是积极发展医疗应急物资产能储备库,即以产能储备为主、实物储备为辅的,具有产品甚至原材料生产能力的,以合同保障为主要形式的产能储备库。二是通过安全(应急)产业园区建设支持应急医疗物资特色产业的集聚发展,依托《工业和信息化部关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》中第十二条关于提升安全(应急)产品供给能力的内容,发挥并强化国家安全(应急)产业示范基地(园区)的保障作用。

以上观点您可赞成?欢迎来留言区与我们互动!

温馨提示

如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请关注“赛迪智库”。

我们的推送时间是10:00或17:00,一定不要忘了给“赛迪智库”设星标哦!

看都看完了,还不点这里试试