传感器网络的云计算技术

无线传感器网络是一种全新的信息获取和处理技术,它将逻辑上的信息世界与客观上的物理世界融合在了一起。无线传感器网络在越来越多的领域表现出广阔的应用前景。

云计算是一种灵活的 IT 资源组织和提供方式。支持分布式存储和并行处理, 其数据处理框架以本地计算方式处理大部分数据而无须大量远程传输这些数据。

云传感器

云传感器集成了测量感知、网络传输和云端组件。它的特点是将传感组件和联网组件集成到一起,传感器采集的数据直接上传到云平台,用户直接从云平台使用数据,节省中间传输处理电路的成本。

优势一:使用简单,通电后用户就可以通过电脑或手机直接读取传感器测量的数据;

优势二:云计算,云传感器实时联网,云平台可以利用实时的传感器数据进行大数据处理,大数据处理的结果也可以反馈给云传感器。最直接的应用就是实现传感器的在线动态标定,利用大数据消除局部测量误差;

优势三:方便客户快速二次开发,省去复杂的云建设,节省成本。

基于云计算的无线传感网

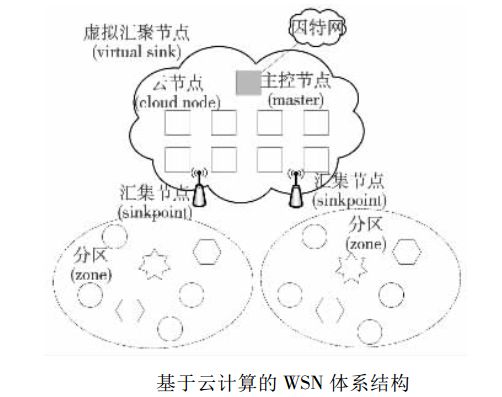

1、体系结构

基于云计算的无线传感网体系结构如图所示。一组特殊节点分布于无线传感网(WSN)区域,称为云节点。云节点具有比传感器更丰富的资源,有两个功能。一方面,这些节点组成云, 是云的一部分; 另一方面,它们还可与传感器进行通信,收集附件传感器的数据, 也称为汇聚触点( point sink) 。传感器将感知数据发送到某一个汇聚触点( 以多跳方式) , 汇聚点再将数据存储到云中。把数据发往同一个汇聚触点的传感器组成一个组,为了与 WSN中簇的概念相区分, 这种组为分区( zone) 。对传感器而言,整个云表现为一个虚拟汇聚节点( virtual sink) 。

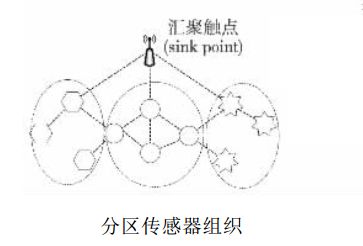

2、分区传感器组织

传感器按照某种规则归属于一个分区。例如,传感器可以加入到距离最近的汇聚触点所代表的分区。每个分区中的传感器可以是相同类型或不同类型, 它们构成本地无线传感网,且独立于其他分区。所有本地无线传感网通过云连接成一个整体。分区中传感器可以采用平面结构或层次结构进行组织。

多层 WMSN 结构中,同种传感器被组织在同一个层次, 构成一个 WSN; 低层 WSN 通过中心节点连接到高层, 高层的中心节点为低层转发数据。同时,高层的中心节点也可以对转发的数据进行处理,从而调度本层传感器的活动, 如休眠或激活等。与传感器一直处于激活状态相比,这种工作方式减少了传感器能量消耗。但另一方面使传感器软件的设计、维护变得更复杂。此外,中心节点要处理和转发大量数据, 其能量消耗将更快。

在基于云的体系结构上, 分区传感器的另一种组织方式如图所示。同种传感器各自组成一个 WSN, 并将它们的数据发送到汇聚触点( 若同类传感器无法直接通信, 也可借助不同类型传感器作网关) 。每种类型的传感器构成一个逻辑上独立但物理区域重叠的 WSN, 这些 WSN 连接到同一个汇集触点。数据处理软件部署在云中( 不仅仅是这些 WSN 所连接的汇集触点) 。收集各类感知数据并处理后,云可以( 通过汇聚触点) 调度每个独立 WSN 中的传感器以合理方式运行。与基于簇的单层结构相比,这种组织方式在分区中实现,独立 WSN的规模更小,传输效率更高,且控制信息仍具有全网视角。

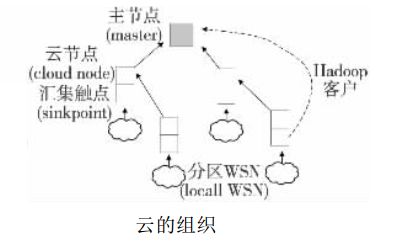

3、云组织

云节点组成云时需要考虑下列问题: a) 云节点如何部署在 WSN 区域中; b) 云节点之间如何通信; c) 节点如何组织成云; d) 汇聚触点收集的数据如何存储到云中,在云中处理。

云节点( 汇聚触点) 位置的选择依赖于无线传感网中传感器的分布状况。理想情况下,汇聚触点位置可以使整个网络中的数据传输操作最小化,可采用复杂算法进行位置选择。但由于 WSN 的动态特性( 拓扑变化、路由变化、数据生成位置和模式多样等) , 理想目标很难达到。在传感器均匀分布的情况下,一种简单的方法是使每个汇聚触点负责大体相等数量的传感器的数据收集。

云节点必须相互通信以构成云。云节点需要合理部署在WSN 区域中,工作在可管理的环境下, 因此可能存在网络基础设施。若存在有线网络, 节点可使用 VPN 等方式进行安全通信; 若存在移动通信网络( 如 2. 5 G、3 G、LTE 等) , 云节点也可以用这些网络实现互连。但无线传感网通常部署在无基础设施的环境中, 自组织无线网络是唯一可利用的通信方式。例如,可给云节点配置 IEEE 802. 11 协议栈,组成 Ad hoc 网络。

传感器数据上传云端

无线标准发生了翻天覆地的变化, 传感器可以将大量的数据同步到云端,在需要时又可以随时取用。人们认识到了物联网可能带来的好处。 我们会见到各种各样的解决方案,不过最后能活下来的还是那些更有用也更具性价比的产品。

通过无线连接,我们可以在多台设备上访问云空间, 下面是几种将传感器数据同步到云端的方式。

1、通过网线连接

这是最简单的方式,它诞生于上世纪七八十年代,也是所有无线连接方式的鼻祖。传感器中会搭载一枚微处理器,负责处理搜集到的数据,随后再通过有线网络将数据上传。另外,该处理器还可以修改或更新传感器的某些功能。不过这种方式的限制性较大,因为不可能每个地方都有网线。

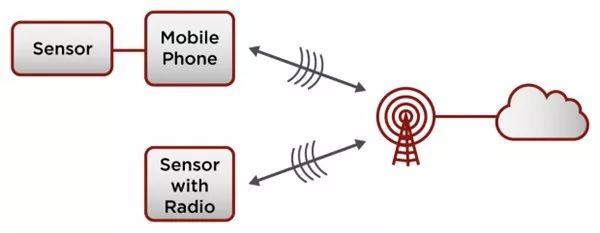

2、通过手机网络连接

手机网络紧随有线网络诞生,并在上世纪八十年代初期有了初步的发展。该网络也顺理成章的成为了第一种得到广泛使用的无线网络。不过它的槽点也不少,首先,想要连接移动基站,传感器还是要通过网线连接手机或者在手机中植入专门的基带(成本很高);其次,上行无线发射机需要很大的功率支持;最后,流量费会让人很肉疼。

3、通过远程无线网络连接

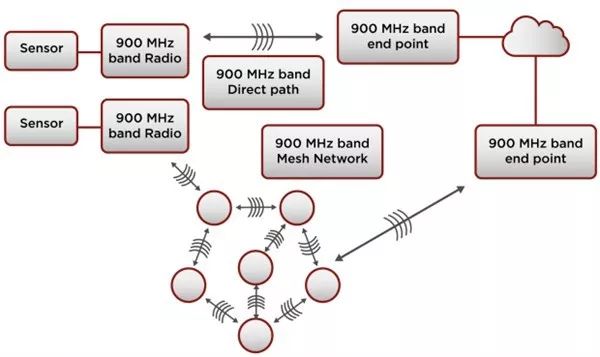

早在1947年,监管部门就开放了许多免许可的无线频段,不过在当时那个年代这玩意根本无人问津,直到上世纪九十年代手机出现,人们才真正意识到它们的价值。2003年,902-928 MHz和2400-2483 MHz两个频段又成了新宠,供最新的IEEE 802.15.4无线标准使用。

上文提到过的网状网络也使用这些频段,该网络由许多小型低功耗的无线设备组成,这些无线设备彼此高度相连,可将来自边缘区域的传感器数据汇集到一个集合点,而这些集合点都与云端相连。这样就保证了无线网络的覆盖范围。

4、通过无线路由器连接

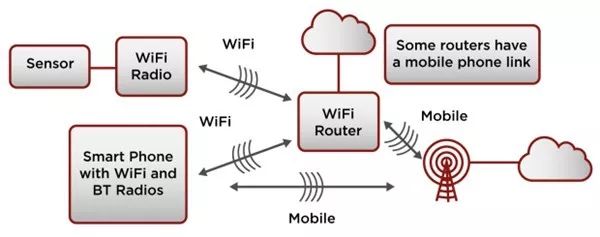

我们熟知的802.11 Wi-Fi标准诞生于1997年,该标准使用2400-2483 MHz和5130-5835 MHz频段。这两个频段对普通人的无线生活影响至深,在家里,公司或公共场所,这类路由器都随处可见。

另外,还有一部分路由器较为专业,它们主要应用于工业和基础设施领域。只要插上网线,路由器就能连接到云端,事实上,在生活中无线路由器是人们享受云服务最主要的通道。

随着智能手机上Wi-Fi功能的出现,能直连路由器的传感器也诞生了。这就意味着只要在路由器信号覆盖范围之内,传感器就可以随时连接互联网,省去了连接移动基站的复杂过程。

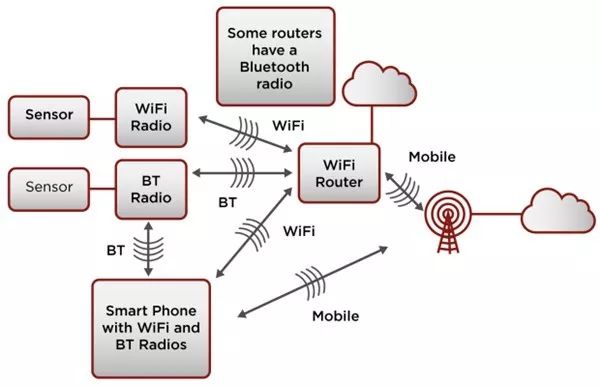

5、通过手机连接

在现实生活中,有许多时候传感器并不需要连接无线路由器,手机就能搞定一切。这样,用户还能直接与传感器互动,获取他们所需的信息。另外,许多应用场景下并不需要远渡重洋传输数据,无线耳机就是其中一例。

这些数据传输可由蓝牙完成,它与Wi-Fi相同,均工作在2400-2483 MHz频段。该标准于1998年诞生,2003年它成了802.15.4标准的一部分,不过至今它还在继续发挥自己的光和热。

近日,技术人员们拿出了全新的低功耗蓝牙技术(BLE),该技术功耗低,很适合速率较低或占空比较低的简单传感器。该技术为小型传感器的发展提供了强大的动力,那些原本需要无线网或手机网络的传感器(如各类智能手环),现在可以直接与手机互动。

最近,技术人员还为传统的Wi-Fi路由器加入了蓝牙功能。这样一来,搭载BLE技术的传感器就可以直接通过路由器与云端相连,省去了连接手机这个环节。

随着各类无线标准的不断壮大,我们可以用更多的方式来推动物联网的发展了。

随着物联网的发展,传感器网络融合云计算技术,使传感器的数据处理技术跟上了一个层面,所获得的信息将大大增加,多种功能进一步集成以致于融合,是必然的发展趋势,这也将从侧面促进传感器技术的发展。

- END -

制造业的未来是智能化,智能化的基础就是传感器;互联网的方向是物联网,物联网的基石也是传感器;

《传感器技术》汇编了一套各种传感器的基础知识,介绍了各种传感器的原理。

【点击蓝色标题,获取文章】

3、一文读懂磁传感器

10、一文读懂光纤传感器

11、一文读懂温湿度传感器

12、一文读懂图像传感器

13、一文读懂生物传感器

14、一文读懂霍尔传感器

15、一文读懂距离传感器

16、一文读懂氧传感器

17、一文读懂风向风速传感器

18、一文读懂纳米传感器

19、一文读懂红外传感器

21、一文读懂气体传感器

23、汽车传感器今日谈

24、一文读懂手机传感器

25、一文读懂医疗传感器

26、一文读懂化学传感器

28、一文读懂换能器

29、一文读懂旋转编码器

30、一文读懂变速器

31、一文读懂振动传感器

32、一文读懂电容传感器

33、一文读懂电涡流传感器

34、一文读懂电感式传感器

35、一文读懂光栅传感器

36、一文读懂压电式传感器

37、一文读懂烟雾传感器

38、一文读懂电阻式传感器

39、无线网路传感器详解

为您发布产品,请点击“阅读原文”