上周,考古圈发生了一件刷屏的大事儿。

在成都召开的“考古中国”重大项目工作进展会上发布了最新的“三星堆”考古成果。新发现的6个“祭祀坑”中已出土500余件文物。

围绕着最新出土的文物,如金面具、象牙等,大家又一次提出了“三星堆文明”是外星文明吗?“立人”是个什么人?的疑问……很早之前,就有许多人发现三星堆里出土文物的造型与外星人十分神似。还有人感叹“古代文明真的很神奇,多少奇观和建筑,古人已经有如此的智力去打造”。考古帮我们截取到的场景,在茫茫的历史长河里,的确时不时带给我们“万万没想到”的惊喜与趣闻轶事。这和我们以往认为考古是严肃、枯燥的学科截然不同。而我们以往从历史书中了解的信息,也在考古发现后,被一次次刷新着。相比于历史,考古从不拘泥于“既定事实”,而是不断打破重塑的过程。比如在有限的文献记载里,刘贺这个被废黜的皇帝、短命的王侯,是“荒淫迷惑、失皇帝礼谊,乱汉制度”这样一个带着负面色彩的形象。但考古挖掘出的“海昏侯墓”,除了一些耀眼和唯美的玉器,还包括了5200枚竹简,其中有《论语》《易经》《礼记》等经典,内容广泛程度,超出常人预料,也在某种程度上见证了他的传奇人生和大起大落,其中也不都是史书上刻画的“暴虐形象”。再比如,根据《史记》的记载,“始皇初即位,穿治骊山”,意思是秦始皇13岁当上秦王,便开始修建陵墓;筑陵一直到他去世后的两年才结束,因此秦始皇修陵的时长看上去持续了将近40年。但是通过考古的发掘和研究,对比修陵人的籍贯等关键信息,发现其实秦始皇陵的修建可能是个短期行为。这也正是考古的魅力。它让我们看到了文献记载的和“挖”出来的是两个世界,能够给我们带来一个更为客观、少经人为侵扰的历史。让我们可以通过文物更加近距离地触与数千年之前的文明对话。当历史文献无法作为判断依据。就让文物来开口说话。

如果没有考古,那些令人称奇的文物和遗迹也就从此失落了。我们永远无法看见曾经的文明如此鲜活、先进的一面。

考古让我们对世界、对自我保持客观的认知。

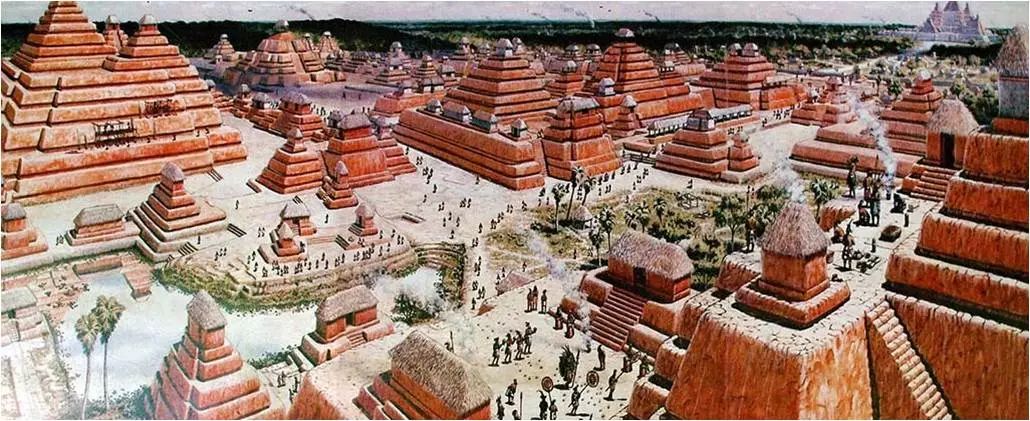

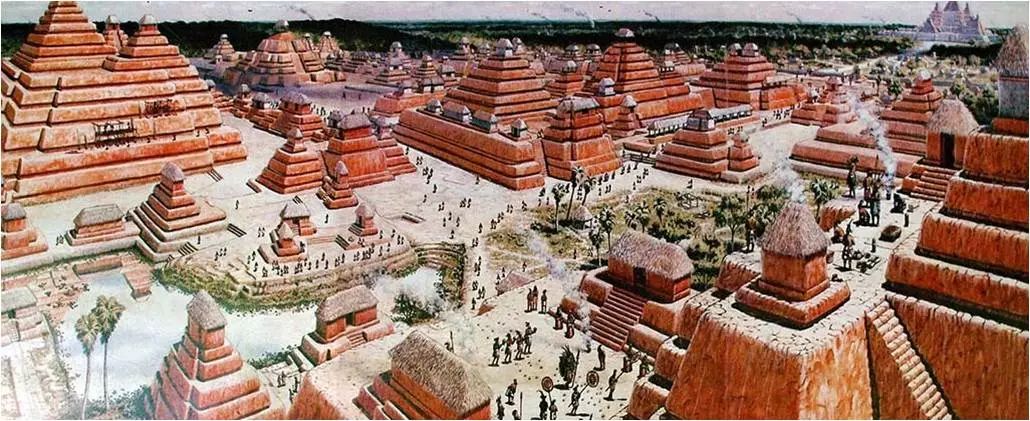

玛雅文明前古典时代晚期的米拉多尔遗址

玛雅文明前古典时代晚期的米拉多尔遗址

考古带给我们的,是客观的智慧。如果没有考古学,亚特兰蒂斯、巴比伦、古罗马的存在,只能在口口相传里失真。

考古带给我们的,是竞争的智慧。文明的生存竞赛,比战争和商业竞争更残酷,输了的结果就是从人类文明里完全消失,没有重来的机会。在这样的竞赛规则下,我们会看到文明为了生存和发展,有多努力。

考古,也给了我们一次观察世界文明的机会:当我们的文明点亮造纸、火药、印刷术这些科技时,有的文明却才发展到石器时代。

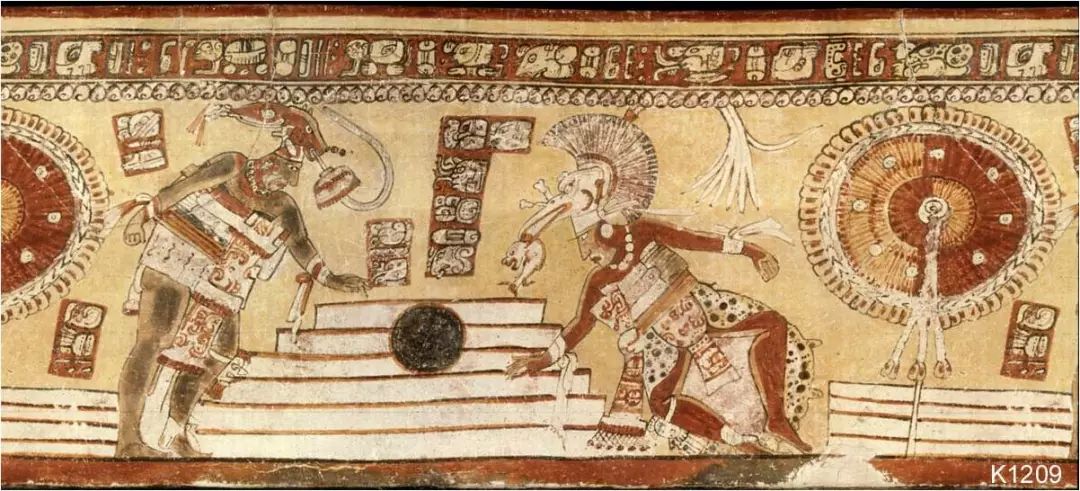

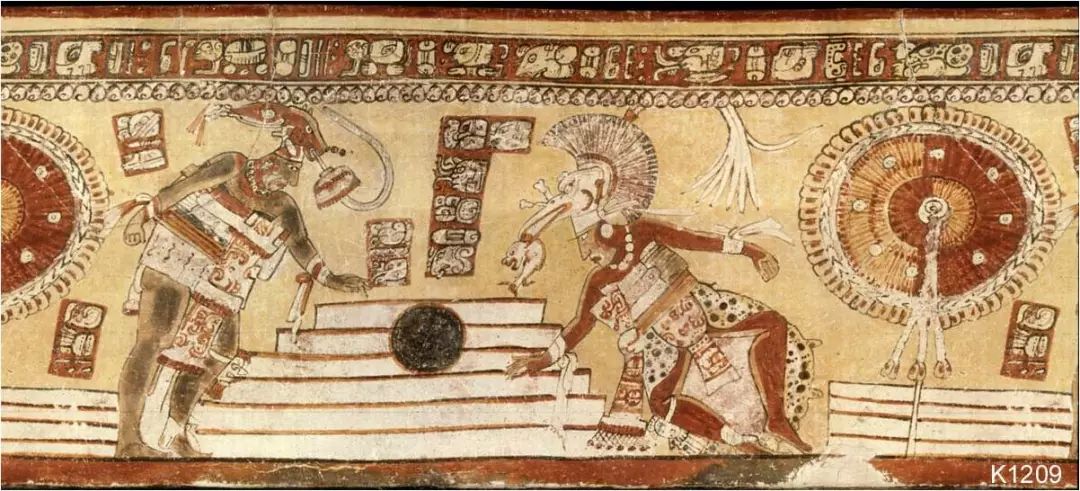

玛雅球赛

玛雅球赛

和单纯学历史不同

考古需要不断地发掘证据,通过证据来做推理,最后得出结论。

看起来很像是有趣的科幻小说,但现实情况却异常艰难,而考古学家,都是厉害得不得了的杂家。

他们是历史里的侦探,知道历史,却不完全相信历史,需要通过证据反复推敲和论证,来还原真相。

他们还需要各种化学、物理、地理、机械方面的知识,尝试各种挖掘方式,以求最大程度地保护历史。

水下考古队员搜寻古代航道

了解考古,就能树立更加完整的世界观,为我们的认知带来极大的升级。

幸运的是,我们现在不需要去啃专业书,也不用花大把时间去看冗长的纪录片,就能获得这次升级。

为了不让人类文明的明珠蒙尘,为了让更多人能身临其境亲历考古“第一现场”,三联中读推出了“中国版”和“世界版”考古课——《了不起的文明现场》和《了不起的世界文明》。

课程共邀请了20位参与海内外重大考古发现的考古队长,他们将带我们一起,沿着20处世界考古现场连缀起的全球历史长河,从良渚、殷墟、秦陵、二里头、长安城、丝绸之路、三星堆、敦煌,穿越到玛雅、埃及、孟加拉、《古墓丽影》中的神秘古寺……去探索埋藏千年的文明奥秘。

课程里,包含着中华文化五千年和世界历史长河中,最具代表性的二十大考古文明现场,西至罗布泊与敦煌,南入沉没近千年的古船“海南一号”,东至现今位于浙江的“良渚文明”.....

神秘的玛雅文化,古埃及帝王谷的法老死因,吴哥窟中的寺庙奥秘……历史的演进与交融,地理的跨越与交相辉映,在这些考古现场变得活色生香,也变得惊心动魄。

在这门课中,每一个惊世遗迹的发现,都有考古队长深入一线,他们会将这份独家的考古一手资料以及上百张遗迹发掘现场照片,以现场1:1还原的方式向你娓娓道来。

比如距楼兰古国只有100多公里,埋藏有“一千口棺材”的小河墓地,在浩瀚的罗布泊已沉睡千年。由于沙漠的恶劣环境和风沙侵蚀,挖掘难度非常大。小河墓地正是在一代又一代考古学者的探索和坚持下,才被发现并挖掘出来的。但这块中西文明交融之地,所留下的谜团需要一一解开:“千年女尸”小河公主为何保存完好没有腐烂?它与神秘消失的楼兰古国是否有什么联系?小河墓地的考古发掘领队伊弟利斯将从挖掘过程、墓葬情况,每一个陪葬品所代表的含义讲起,一层层地揭开了这块神秘之地的面纱。

伊弟利斯与小河公主的千年对话

海昏侯墓中的重要简牍,在挖掘的时候差点被当作泥巴清理掉;考古队在孟加拉时,一位当地老人因为去过广州,对中国有美好的感情,听说中国要在这里修博物馆,想把自已的土地无偿捐出来。

……

而这些考古学家,餐风饮露,异常辛苦,却对“挖出来的历史”做出了不可磨灭的贡献。镇守敦煌半个世纪之久的考古学者樊锦诗曾说:“初到敦煌,工作之余感到非常寂寞,夜深人静的时候,万籁无声,只听到九层楼的铁马叮当,连缝补衣服的针掉到地下的声音都听得那样真切,这种时候往往就非常想家、想孩子。”

在小河墓地做研究的伊弟利斯更是坦言辛苦和用水的宝贵:“基本上下工后,最多放一盆水公用,大家稍微洗个脸,都是很奢侈的。一般会定期发一桶湿纸,每天擦一擦就行了。后来因为风沙实在大,只能每天给一缸子水刷个牙,更多的水要用来保证饮食。”

这门课想通过考古表达的,不仅仅是历史的回望,也是在无数考古学家的付出背后,一个文明延续、演变到今天,所呈现给我们的模样。

作为中读爆款音频课,课程一经上线获得了用户和业界的一致好评:当然,以上还只是课程精彩内容的冰山一角。关于另一个世界,你或许还有诸多疑问为什么神秘的玛雅文化会有“世界末日”的预言之说?消逝的古埃及文明和中华文明是否有过交流和碰撞?三星堆出土的文物造型为什么那么像外星人?为什么“南海一号”这艘装满宝藏的商船突然在海上沉没?……这些问题的答案到底是什么呢?如果你想知道,那就来《了不起的文明现场》和《了不起的世界文明》中一起寻找吧。▼扫描下方二维码即可订阅

👇点击【阅读原文】订阅《了不起的文明现场》+《了不起的世界文明》

玛雅文明前古典时代晚期的米拉多尔遗址

玛雅文明前古典时代晚期的米拉多尔遗址 玛雅球赛

玛雅球赛