为什么午睡醒来经常很「丧」?

以下文章来源于狂丸科学 ,作者狂丸

奇怪的知识又增加了。

你有没有过这样的经历?

午睡醒来过后,未开灯的办公室黑沉沉,傍晚的窗外已经夕阳西下,拿起手机关掉闹钟,发现除了新闻没有一个人发消息给你。

或许很多人看完会觉得这是一场幸存者偏差效应带来的狂欢,

但这种因为午休时间短,清醒基本靠闹钟的午睡醒来后的「丧」真的有一个专业的学术名词:

睡眠惯性(Sleep Inertia)

那为什么我们会有这样的感受呢?听小编给你慢慢讲。

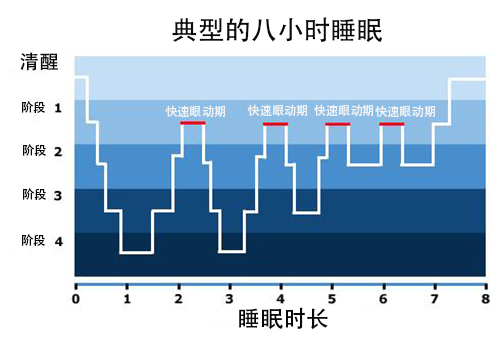

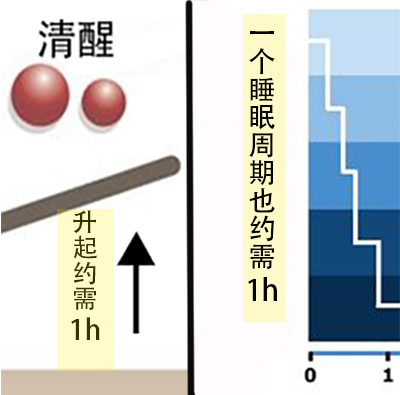

从入睡到醒来,我们一般会经历4~5个睡眠周期,每个周期90~110分钟。

第一周期除去入睡阶段通常为1小时。(时长划重点,一会要考)深度睡眠就是每1小时最后的十几分钟时间。

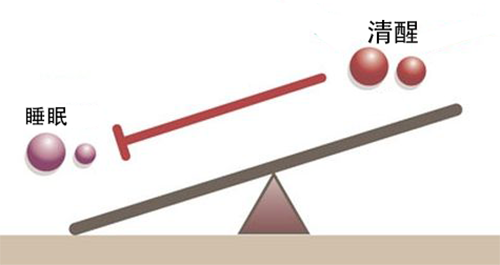

与睡眠周期共同进行的,是睡眠时两套控制人睡眠和醒来的神经内分泌机制。它们互相制衡,对抗,就像一个跷跷板两端的孩子。

假若一开始睡眠一端在空中(处于激活状态),那么慢慢地,睡眠会慢慢变得比清醒更胖,直到清醒升空为止(被激活),反之亦然。

那么大脑是如何产生这种负面情绪的呢?

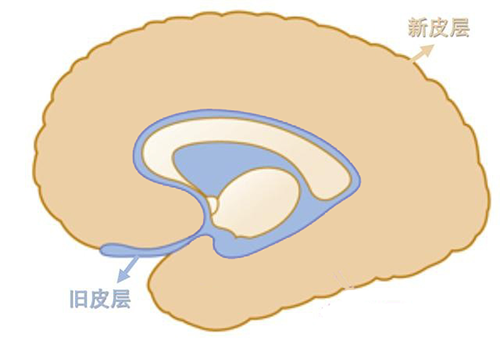

新皮层负责高级认知功能,也就是我们说的情绪管理。但是苏醒速度很慢,容易疲劳。

所以当沉睡的大脑被唤醒时,反应快的旧皮层会先于新皮层被激活,使得我们的情绪体验充满原始性、冲动性,非常容易表现为对现实的无力感,与抑郁症症状类似。

跟着小编来看一下这一现象的发生路径:

长时间午睡(≥1小时+非自然醒)→触发神经内分泌系统剧烈变化→影响脑部情绪管理区域→睡眠惯性→恢复正常

答案显而易见,虽然对于某些喜欢午睡的同学来说很残忍,但我们唯一能做的就是

缩短午睡时间

通常来说,10~30分钟的午睡是不会触发「清醒←→睡眠周期」,也不会让人进入深度睡眠的安全午睡时长,既可以避免睡眠惯性,还可以补足精神,方便下午的学习和工作~

当然你要是一觉自然醒到大半夜也不是不可以,因为长时间且自然醒的睡眠可以让身体有更多时间适应「清醒←→睡眠周期」的信号,反而不会轻易触发睡眠惯性。

(文中图片素材来源自网络,仅供学习交流使用)

编辑:紫苏