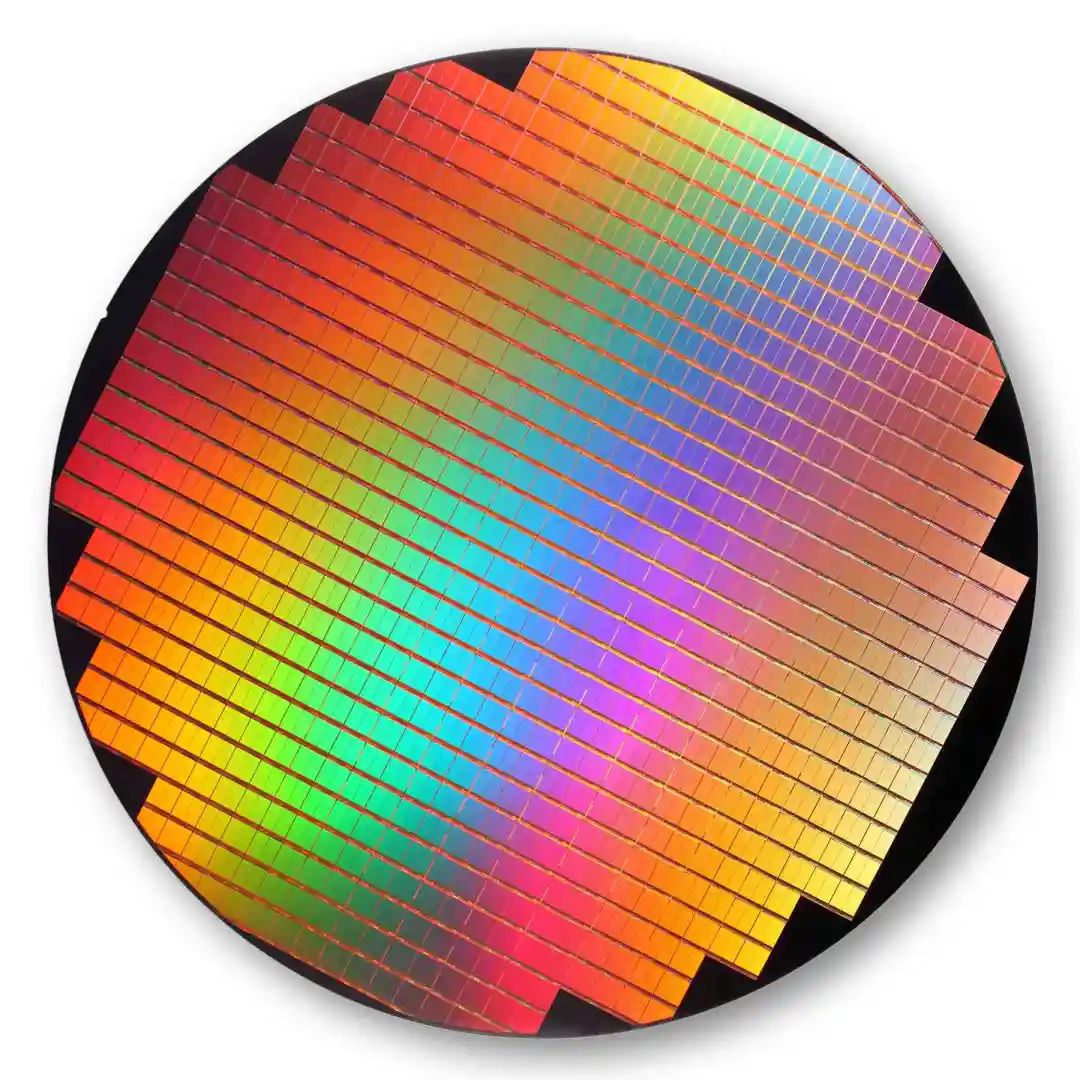

日前,华润微披露了公司的一个调研报告,报告中指出,公司无锡八吋线的募投项目已经开始建设,预 计会在今年下半年释放一部分产能,主要和 BCD、MEMS 产品有关;重庆八吋线升级改造项目也将会为今年新增一部分产能。他们进一步强调,公司 12 吋产线预计在 2022 年可以实现产能 贡献。目前该产线规划月产能为 3 万片,未来将全部用于生产自有功率器件产品。按照他们的介绍,目前公司自有产品的营收占公司整体营收的比例约为 45%,公司的长期目标是将自有产品的 营收占比提升到 60%及以上。而其中,功率器件将会是其中有个很重要的贡献来源。首先看MOSFET方面,据华润微透露,在中低压 MOSFET方面,公司的 SGT MOS 在高端电 源、通信设备等热门领域已经有所突破,预计销售额会在 2021 年、2022 年实现增长;公司的高压 MOSFET也与逆变器、基站电源等 知名客户达成合作,公司的第五代超结产品已经稳定出货。在华润微看来,目前国内约 90%的高端MOSFET产品市场份额仍被国外厂商占据,公司正在积极布 局中高端领域,未来国产替代空间大。再看IGBT 方面,华润微表示,公司在该领域公司未来主要的增量来自于产品应用领域的突破以及 IGBT 模块产品的上量,公司模块产品已在工业电源方面与客户 完成了初步测试,预计今年会实现销售收入的突破。至于IPM 模块,华润微披露,目前公司自有 IPM 模块产品已稳定出货。在功率半导体领域,还有一个重要趋势,那就是第三代半导体,这也是华润微所聚焦的。华润微表示,在SiC 方面,公司去年 7 月份召开了 SiC 二极 管产品发布会,经过半年的市场推广和验证,已经 实现小批量供货。我们预计今年将进一步推出 SiC MOSFET 产品。此外,公司积极布局 SiC 上下游 产业链,参股了一些 SiC 材料端的公司,更好地保 障 SiC 产品供应链。来到GaN 方面,公司的6 吋和 8 吋产品同步研发,利用现有的全产业链优势,从衬底材料,器件设计、制造 工艺,封装工艺全方位开展硅基氮化镓的研发工 作,预计今年有新产品推出。在谈到芯片涨价问题时,他们也指出,受疫情影响,有一些化学药品和六吋硅片的价 格略有上涨,但是调整的幅度不大,且占公司整体 成本的比重不高。目前国内八吋硅片价格保持稳 定,现阶段公司尚没有看到明显的涨价趋势。受近期铜价上涨的影响,封装需要的引线框架 成本有所上涨,但是该部分占封装整体成本比重不大,封装整体成本保持平稳。同时华润微强调,公司会针对客户结构、不同产品线及其终端应 用等因素考虑相应的价格策略来改善供给紧张的 情况,同时公司内部产能会做一些结构性的调整, 优先用于供需紧张的产品。华润微进一步指出,现阶段市场延续了去年下半年的景气行情,公司目前在手订单饱满,对 2021 年全年行业景气度维持乐观的态度。

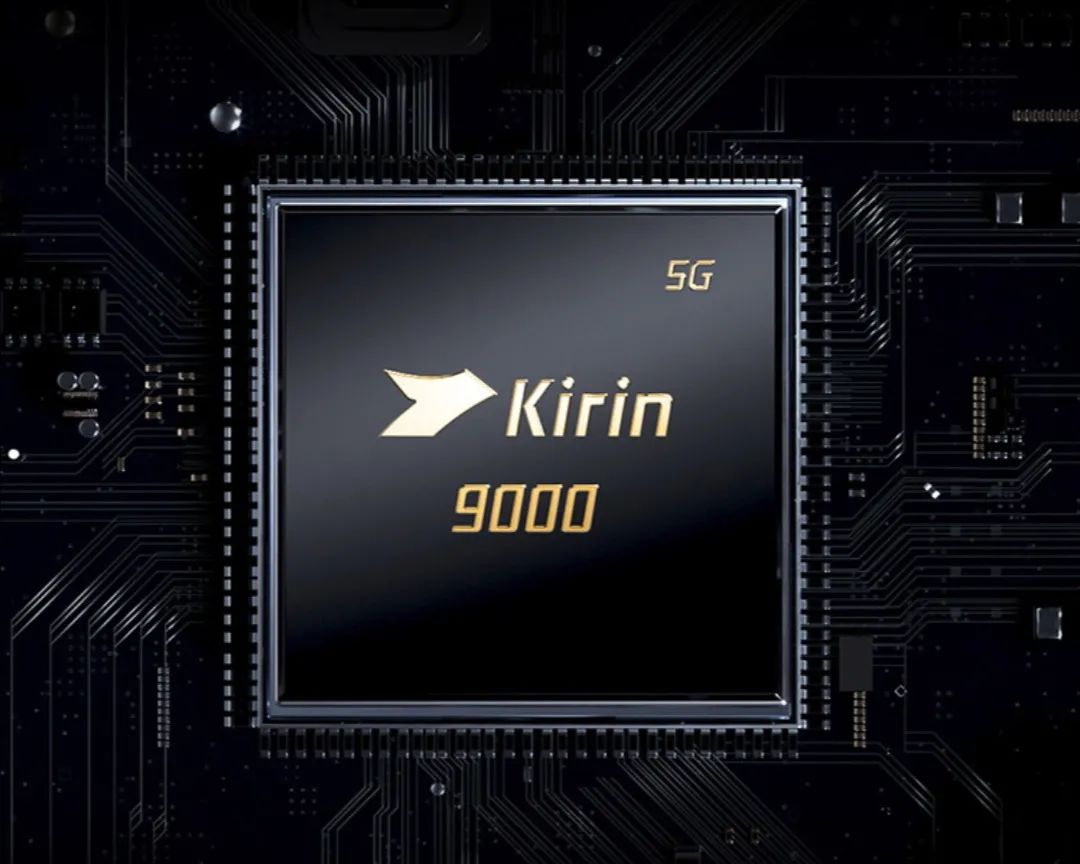

解决华为缺芯困难,打造不依赖美国技术的全球半导体供应链2021华为全球分析师大会上,华为轮值董事长徐直军回应了芯片等配件“到底还有多少库存”的问题。首先他提到在年报发布会上的明确表示,华为满足To B客户的需求没问题,但也不是永远没问题。至于如何应对这个问题,主要靠两点。

一、利用储备的库存支持华为尽可能活更长的时间,为此,华为将更加聚焦一些区域市场和客户。

二、华为是全球排名第三的半导体芯片和器件的采购大户,有巨大的需求。加上整个中国市场每年有近4000亿美金的半导体采购需求,总会有企业愿意去投资,这是个关键点!就是说,这么巨大的市场空间有钱赚,既然美国不愿意去赚,一定会有其它企业想赚的。

市场的能量还是很大的,华为和很多想做这个市场的企业总会找到既能符合美国的管制规则,又能满足华为和其它中国企业需求的办法。更直接地说,彻底解决华为缺芯困难的路子,就是打造完全“去美国技术”、不依赖美国的半导体生产线、供应链!这不但只有中国的企业在努力,欧洲、日韩等国也都在努力。

华为希望全球的伙伴在一定的时候能够做到这一点,如果华为的库存消耗恰好和这个衔接上了,那华为缺芯的问题也就解决了。我们相信这一天会到来!

首先,中国自己现在肯定是在全力投入攻坚,以我们强大的全球最大制造业国家的能力,以及举国体制办大事的效率,半导体产业链独立自主这只是个时间问题。实际上近期各种好消息也是很多的,包括EUV光刻机光源技术、28nm制程工艺光刻机、先进制程工艺(如中芯国际的N+1、N+2技术)的研发等。

如果今年上海微电子28nm光刻机能够顺利量产,不但可以解决整个中国大部分的半导体国际供应链依赖问题,甚至可通过特定工艺实现7nm制程工艺芯片的制造,尽管可能成本偏高,但在紧急情况下也可以解决有和无的问题。

实际上,不但中国在积极行动,欧洲、日韩也都看到了美国垄断全球半导体产业的危害性。欧洲也在投入千亿欧元巨资提升欧洲半导体技术、减少对外的依赖性。相信中国这巨大的市场需求,一定能引领打造一个全新的庞大供应链体系。

我们相信,既然美国自己想自己单干,全球供应链会找到新的合作模式。