分布式光纤传感:震后监测的急先锋?

以下文章来源于石头科普工作室 ,作者三两

我们是由中国科学技术大学地球与空间科学学院主办的,由学生主导的科普工作室。我们的目标是成为国内最好的地球与空间科学科普平台!

来源:公众号“石头科普工作室”(ID:Dr__Stone)

作者:三两

登上舞台

地震监测是获取地下结构,探寻地震规律的基础。全球平均每天四级以上的地震约20-40次(wiki 2008-2018年的数据),没有千里眼和顺风耳的我们,需要借助灵敏度极高的仪器才能观测到。

图一:张衡发明的候风地动仪,地震来时龙首吐珠落于盘中;

图二:水平摆地震波检测仪,在油纸上记录地震波动;

图三:节点式地震仪smartsolo,不需电缆和外接检波器,适应不同地形工作。

从张衡的候风地动仪到1880年第一台可以记录地震波动的现代地震仪,再到今天全球性的高精度地震台网,地震监测仪器经历了漫长的历史发展过程。

传统地震仪具有布置繁琐,覆盖范围有限,空间上离散的特点,在大范围高密度监测上仍有显著的局限。

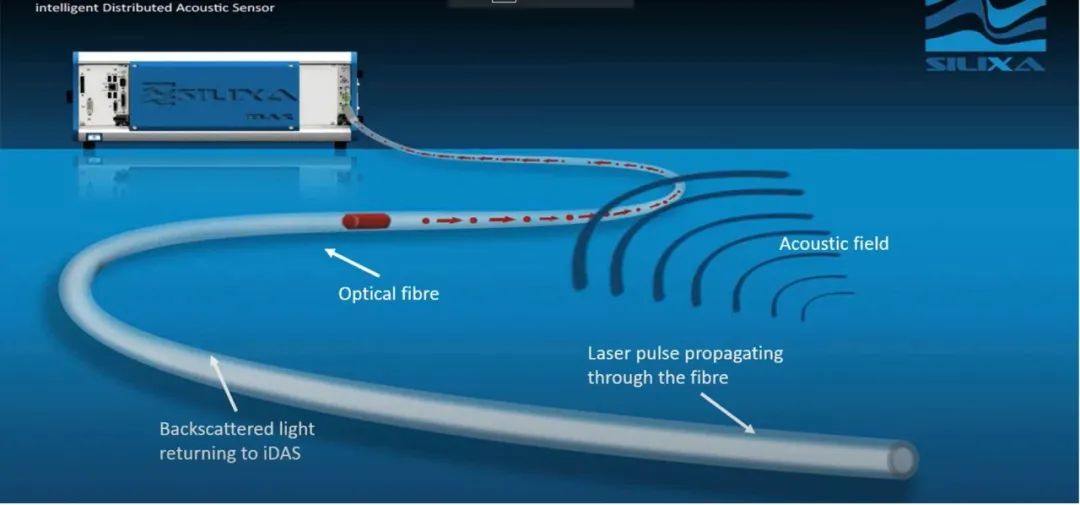

近年来,分布式光纤传感技术逐渐发展起来。在光缆一头加装信号发射器发射激光脉冲,利用光纤中杂质的后向散射信号提取地表的振动信息。分布式光纤传感技术可以将几公里的普通光纤瞬间变成成千上万个地震仪,甚至地表每1米即可有一个,从而便捷地获得对地下的高密度监测。

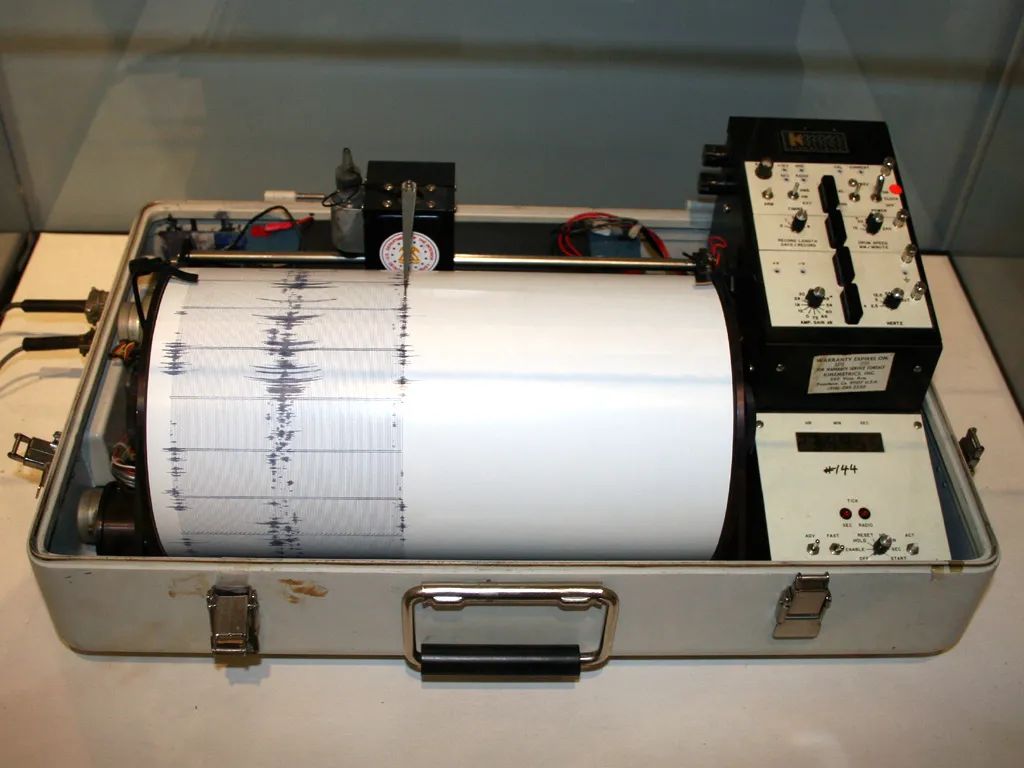

图四:全球海底光缆的覆盖情况

分布式光纤获取的地震图信息在石油气勘探,地热、冰川微地震监测等方面已有一定成效,在海洋探测上也展现了广阔发展前景(图四)。

大展身手

图五 爬行的毛毛虫

为了理解光纤测震的原理,可以先想象一个简单的场景。毛毛虫在向前爬动时,身体的一部分收缩发力,另一部分向前舒展。地震波在地下传播时,会使得地下介质产生形变,传播到光纤所在的位置,则使得光纤发生形变,就像毛毛虫一样(不过不会向前走)。这时的光纤,有的地方拉长,有的地方缩短(波长和光纤长度可以比拟时)。

假如光纤中什么杂质都没有,那么光纤的形变不会影响光的传播。但是在制造过程中,光纤总有一些不均匀的杂质元素混入,使得激光反向散射回去。光纤的形变,使得不同位置处杂质的密度变化,也就是说压缩部分杂质变密,而拉伸部分杂质变稀疏。当信号从光纤一头被发射,变密的地方反射光增强,稀疏的地方反射光减弱(可以根据瑞利散射原理进行计算)。

图六 分布式光纤传感原理图示 红箭头为反向传播信号,同心弧为传播的地震波波场

在同一头接收信号,接收器可以接收到一个强弱交替的反射信号,再根据光在光纤中的传播速度和信号发射时间,便可推知信号在光纤的位置。如此可以记录到光纤上地震波场的空间变化信息,从而监测地震。

后起之秀

近日,中国科学技术大学李泽峰特任研究员与加州理工学院詹中文教授课题组合作,利用2019年Ridgecrest M7.1级地震震中附近的四条光纤,监测震后三个月内的余震活动。

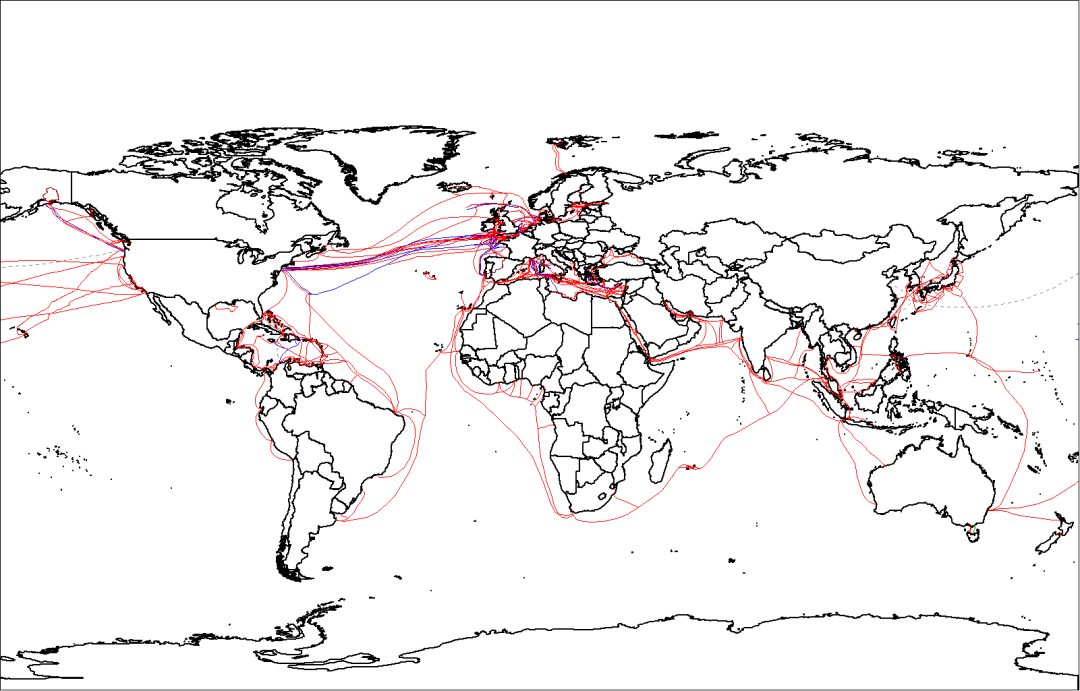

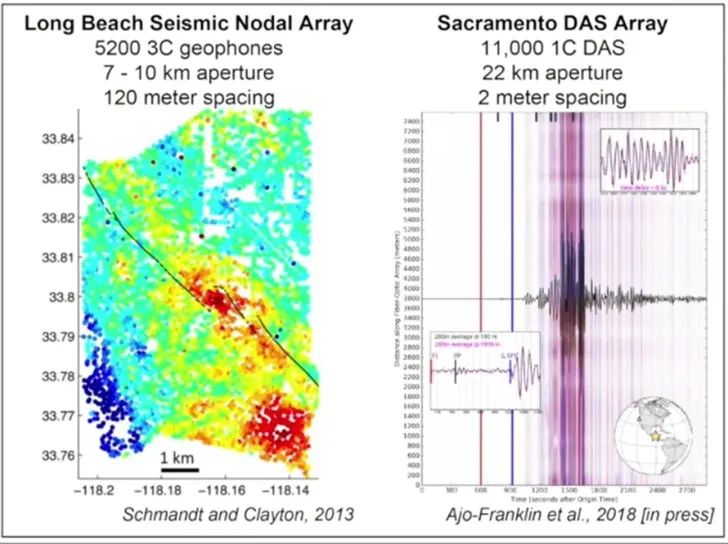

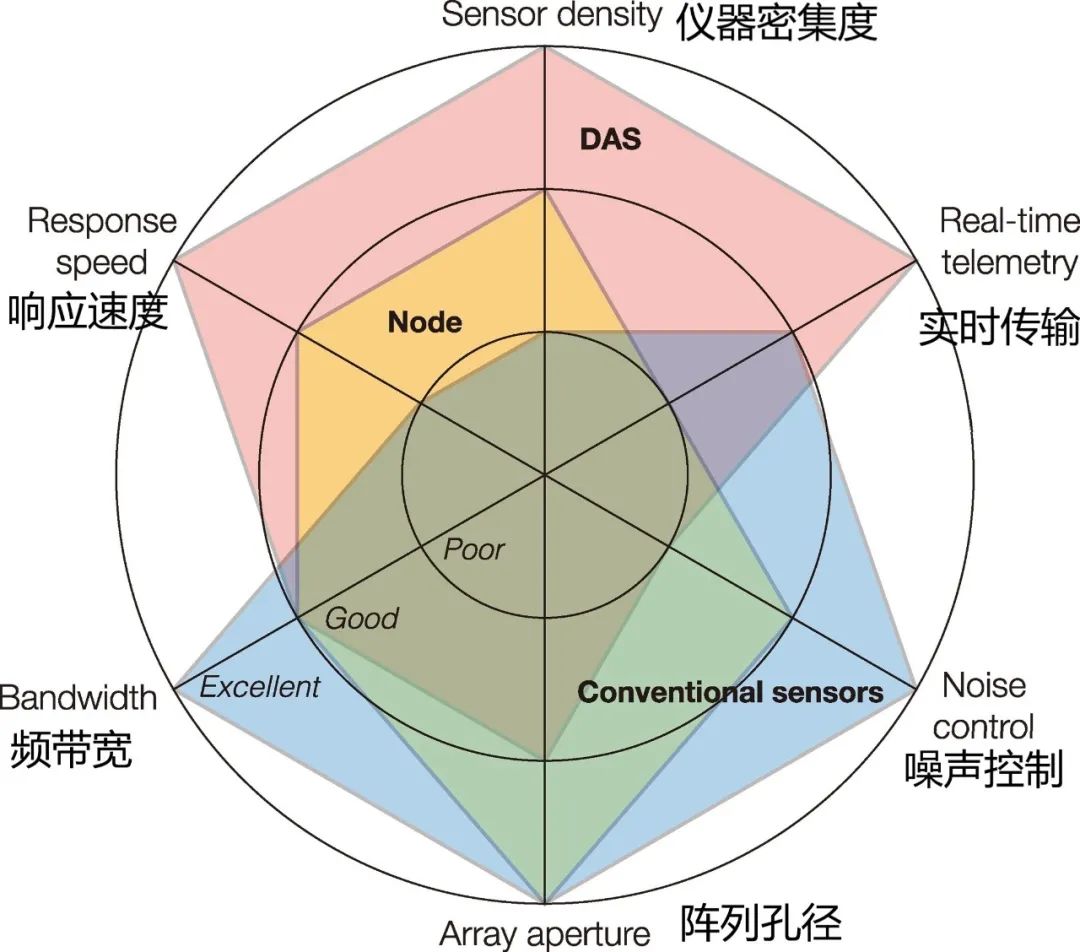

光纤传感器监测余震相较于传统的布置密集台阵的方法优势在哪呢?图七是节点式地震仪阵列和分布式光纤传感器阵列的测量参数对比图。

图七 密集阵列与分布式光纤的测量参数

左:密集阵列 5200个地震仪,孔径7-10km,空间采样120m;

右:长达27km的分布式光纤,孔径22km,相当于11000个测量器,空间采样2m

以此为例,想象一下,你和你的队友们背着5200个1kg左右的地震仪(也有稍微轻一些的),翻山越岭,布置仪器。你们需要每隔120m左右用锄头挖一个坑,检查仪器的状态,再把它埋起来。等到几个月之后,再要一个一个挖出来,将数据导出。

而如果采用分布式光纤,同样以图中所示为例,你只需要在光纤一头接上信号收发器就能完成仪器的布置,及时收集余震数据。你会发现,你虽然只装了一个收发器,却相当于在整条光纤上每间隔2m安装一个地震仪,总共相当于11000个地震仪。在测量覆盖范围差不多的情况下,分布式光纤传感器的空间采样率是密集台阵的60倍,这将大大提高数据的分辨率。

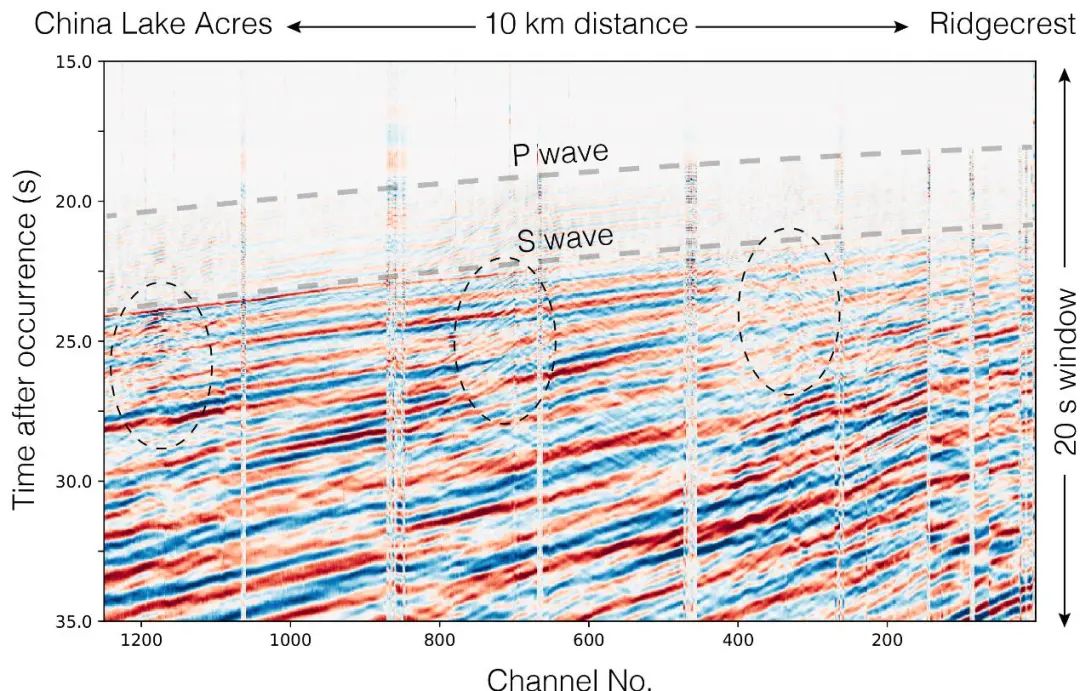

所以研究者们正是利用光纤事先布置,可以在震后迅速开始记录地震数据的优势,获取了关键的余震数据;利用分布式光纤空间率采样高的优势(一根光纤相当于上有“连续”的地震仪),获取了高分辨率的地震波场数据(图十)。

图八 分布式光纤获取的高分辨率数据

利用波场数据,研究者们探测到比传统地震目录数量多六倍的余震,这些地震多分布在与主断裂交叉的次级断层上,暗示了大量余震可能并非发生在主震断层上。

强强联手

这篇文章首次将分布式光纤传感器数据用于震后快速监测,效果显著,展示了其应用在前景。随之分布式光纤进一步发展,可能成未来的震后监测系统不可或缺的一部分。

图九:不同地震仪的属性图

红色为分布式光纤,黄色为节点式地震仪,蓝色为传统地震仪

尽管分布式光纤响应迅速,空间分辨率高,它也有测量方位角受限、人类活动引起的噪声大等短板;而节点式地震仪、传统地震仪器恰能补齐它的短板,如图九。俗话说,男女搭配,干活不累,多仪器联合观测势在必行。

感谢李泽峰老师的修改意见

参考资料

■ 作者:三两

■ 校阅:行思

■ 美编:刘俞伶

石头科普工作室

长按下方二维码关注我们

编辑:大暑