为什么天气预报员未能预测到郑州灾难性洪水?

以目前技术水平看,暴雨天气的预报准确性之所以不高,难就难在时间、范围、雨量三个维度上。在短临预报上的研究实践表明,AI 算法预测明显优于传统方法。在短中期等预报上,AI 还没有体现出明显的优势,而这可能是最值得探索的领域之一。

撰文 | 吴昕

在毁灭性洪水袭击中部城市河南之前,天气预报曾预测会有大雨,但「弄错」了时间和地点。

周三,河南省气象局副局长苏爱芳表示,省政府已于上周四收到极端天气风险警告,不过,预报员在暴雨发生的前一天预测,最严重降雨将袭击太行山脚下的焦作市。过去经验表明,来自太平洋的湿空气在到达 2000 米高空时更有可能上升并形成云。

周六,地方当局发布通知警告称,焦作周一可能会出现高达 500 毫米降雨,这可能会引发「百年一遇」的洪水,一些低洼地区的居民也需要搬迁。其他地区,包括距南部不到 100 公里的省会郑州,预计影响较小。

最终,最严重降雨袭击了拥有 1200 万人口的郑州,比预测晚了一天。周二早上,该市发布中国最高级别的红色警报,但当时大多数居民已经在上班的路上。

这座城市在短短一小时内降雨量超过 200 毫米,是中国有记录以来最高降雨量。到了下午,郑州的降雨量超过了半年正常水平,街道被洪水淹没,数百名乘客被困在地铁列车中。至少有 25 人在洪水中丧生,一个又一个地区的电力和饮用水供应中断。一些气象站因为设备损坏而没有数据。

一

暴雨是我国最主要的灾害天气。年长的人或许还记得同样发生在河南的「75·8」特大暴雨。

1975年8月4日至8日,年度第3号台风在中国福建晋江登陆后,北上至河南省伏牛山脉与桐柏山脉之间的大弧形地带「停滞少动」,并在其他天气尺度系统的参与下,造成历史罕见的特大暴雨。

这场史称 「75·8」特大暴雨导致包括板桥水库在内的62座水库相继溃坝,千万人受灾,超过2.6万人死难,也是世界罕见的水库垮坝惨剧。

一直以来,暴雨预报也是我国乃至全球天气业务的重点之一。其中,数值预报(NWP,numerical weather prediction)是现代天气业务基础,也是暴雨预报业务基本手段之一。

数值预报,主要是将从卫星观测、地面气象观测站、气象雷达站、L 波段探空系统以及地形、历史气象统计资料等各方收集到的大量数据带入到模型中处理,通过计算得到反映大气各种变量的数值结果。

人类预报员的工作重点是在数值预报的基础上,运用天气学、动力气象学等有关知识在,以及天气实况、卫星云图等资料演变情况,判断这个结果是否明显不合理。如果没有,会使用数值预报的结果,如果有,则做出订正预报。

数值模式产品从20世纪70年代开始,在世界各国的预报业务中得到普遍使用,进入90年代则逐渐确立了其在预报能力上无法替代的基础性地位。

事实上,现在要开展定时、定点、定量预报, 只有依靠数值预报方法,别无它途。但其预报准确率和精细化程度仍然满足不了防灾减灾需求。

混沌现象直接限制了天气的可预报性。著名的美国气象学家Lorenz,Edward Norton 藉由其著名发现「蝴蝶效应」清楚表明,大气运动中各变量的非线性相互作用导致系统演化的复杂性,最终会导致混沌现象的发生,使演变结果产生不确定性。

例如,暴雨形成机理就很复杂。一场暴雨天气的发生,有若干条件,有时满足了大部分条件,就会发生降水天气过程,但未必变为很强的降水,有非常巧合的成分,比如气流太强不行,会把水气吹到其他地方,太弱也不行,不会造成天气剧烈变化。

四川省气象局原副局长马力接受国内媒体采访时解释道,以目前技术水平看,暴雨天气的预报准确性之所以不高,难就难在时间、范围、雨量三个维度上。

比如,现在预计19日到21日,在郑州有一次明显的降水过程,但具体几点钟开始,什么时间结束,最大降水强度在哪里,无法实现准确预报。

尤其是在降水强度上。中国形成严谨降水量记录是在1951年之后,而类似郑州这样超过历史极值的极端天气历史记录非常少,无论是数据资料还是影像资料都很缺乏,人类对它的认识还十分不到位,更谈不上把握规律并作出预报。

「但这仍然是一个世界性的挑战」。国家气象中心首席预报员陈涛周三对媒体表示,中国已努力改善极端天气预报。

现代预测模型在正常条件下运行良好,但人们对极端天气的动态知之甚少。「极端天气系统存在许多不确定性,可能会影响预测的准确性,」他说。

国家气象中心是联合国机构世界气象组织认可的九个中心之一。尽管该中心使用了卫星和超级计算机,但其降雨量估计错误的次数比正确的要多。

根据灾害天气国家重点实验室去年开展的一项研究,中国气象部门在 2008 年的 24 小时降雨预报准确率约为 15%,到 2019 年这一数字上升至 20%。

即使在全世界范围内,降雨量也是最难预测的事情之一。大多数气象学家表示,仍然无法预测第二天特定小时内的降雨量。

在数值预报技术领先的欧美,他们的气象学的历史要长得多,而且覆盖的土地面积通常较小,其准确度也只有 30% 左右。

苏爱芳表示,她的团队过去一周一直在 24 小时轮班工作,随着新数据的出现不断更新他们的估计,并在周三早上发布了 1,000 多条警告消息。

二

不少业内人士认为,AI或许将是一种新手段,帮助人类更加准确地知道蝴蝶效应如何搅动了世界另一头的罕见暴雨。

事实上,气象本身就是一个与大数据打交道的系统。人类已经建立了一套地、天、空联动的传感器系统,每天通过这些传感系统、仪器搜集全球各类气象要素,温压湿风、云雨雷电、沙尘雾霾,数据足够大了,再加上通过各种方法分析预报出的大量资料服务产品,信息量又翻几十倍。

AI技术优势之一正是利用海量数据对模糊、不确定性问题进行分析、联想、记忆、学习和推断。

1998年1月,美国气象学会在美国凤凰城召开第一次人工智能会议,介绍了AI在气象领域的应用,其中较突出的特色是神经网络技术的发展,较以往发展的专家系统又进了一步。

例如,美国Neural Ware公司1987年开发设计了一种人工神经网络晴雨预报系统,通过用实际资料进行训练后,对晴雨预报的能力可以达到当地预报业务人员水平。

中国也有类似研究。有气象研究人员利用AI进行地球静止气象卫星(GMS)云图中的四类云系识别,并与传统统计识别方法进行了比较,认为神经网络方法更适合于云系的特征识别。

不过,模型性能对于数据、算力提出了更高要求,并受制于当时基础设施(如存储、计算机算力等)。直到最近十年,随着信息技术和智能算法技术的突破,特别是AI在机器学习、图像识别、大数据分析等技术上产生了相当成熟的成果,使人们看到了在这一领域发展的潜力和希望。

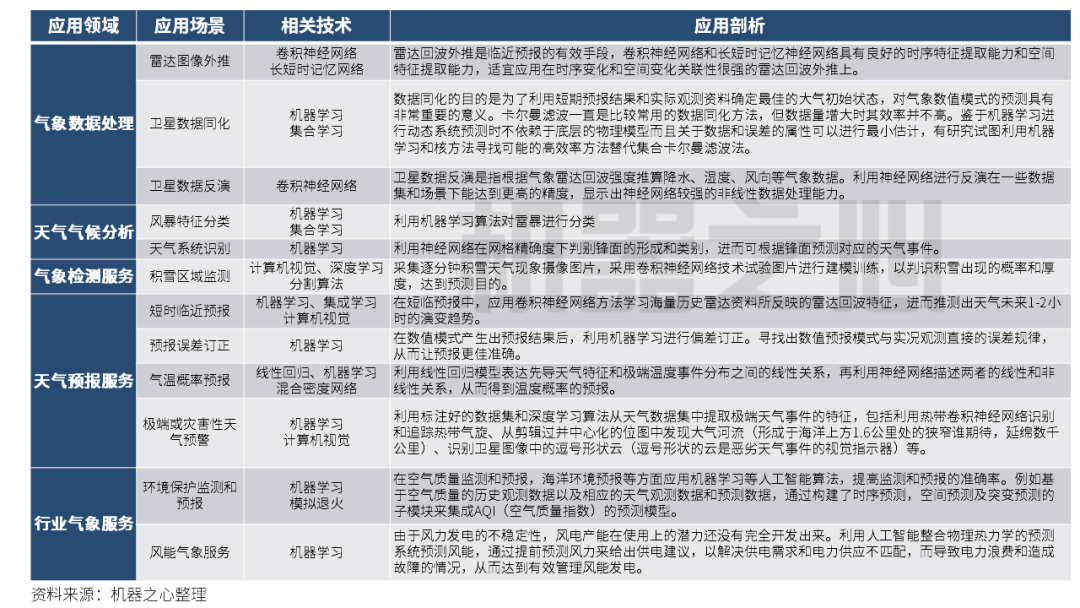

目前AI在气象行业的应用场景。

技术领先的欧美都在关注AI技术发展。在美国,天气预报公司、研究中心尝试与AI技术巨头合作。

例如,IBM与美国大学联合大气研究中心(UCAR)开展天气预报技术方面的合作。据报道,2017年7月,IBM的人工智能系统在云量预报精度上已可以做到优于其他任何模型30%以上,且随着更多资料的输入仍有提高空间。

天气预报公司AccuWeather通过与谷歌合作,利用云计算能力和人工智能技术改进气象领域业务解决方案。

2017年3月,据AccuWeather报道,依靠时间序列分析、机器学习等技术,实现0~90天逐分钟、逐小时和逐天精细预报。

2020年在短临预报上,谷歌提出 MetNet 模型。它能够以2分钟的间隔中1 千米的分辨率预测未来8小时内的降水。该模型可以预测美国全境内天气,预测耗时只需几秒钟(之前的模型需要 1 小时)。

国内气象界也在积极探索和实践将AI技术与气象业务科技的发展相结合,并在业务中积极尝试。

其中,大多数企业也将研究集中在短临预报上。例如,「彩云天气」将预报的时间缩短到 1、2 个小时之内。

在获取精确的天气原始数据办法上,「彩云天气」选择地面气象雷达信息。其技术底层和 AlphaGo 一致,比如也采用多层卷积神经网络等核心算法,只不过将分析对象从围棋的图像换成了气象图,把对棋局预测变成对局部天气的预测。

达摩院资深算法专家李昊曾对媒体表示,在短临预报和气候预报的一些任务上,人工智能的精度更高、计算量更小,具有一定的优势。在短临预报上的研究实践表明,AI 算法预测明显优于传统方法。

从中央气象台到部分省(市)气象局,如浙江、上海、广东、安徽、陕西等,也在通过合作推进AI技术的研发。

例如,达摩院与国家气象中心共研雷达反射率临近预报AI算法,也在近期成功辅助预测广东省多地强对流天气。

该算法实现了全国范围雷达回波的未来0-3小时精细化预报,同时将预测精精度最小为1公里范围,可辅助预报员预测临近时段内突发性的强对流天气。

去年9月,达摩院发布AI Earth。该平台可对卫星影像、无人机影像、实时视频流、气象数据、IoT数据等多源地球观测数据进行融合分析,在气象预测领域,该平台已具备短临天气预测能力。

再比如,中国气象局公共气象服务中心也与多所大学合作,建立了全国积雪区域监测系统,实现中国范围内1 km×1 km分辨率逐10分钟更新积雪区域监测。

不过,即使模型结果短期内无限接近正确值,一旦时间维度拉长以后,衰减会非常厉害。李昊也指出,在短中期等预报上,AI 还没有体现出明显的优势,而这可能是最值得探索的领域之一。

三

建设气象观测设施是提升区域气象预测预报能力的基础。气象专家表示,自动监测站建设密度越大,对天气监测就会越精细。同时,在重大或灾害性天气来临之时,也有助于提前发布预警。

一位不愿意透露姓名的资深气象学家对媒体表示,虽然很难预测本周郑州创纪录的降雨量,但这场灾难凸显了一些被忽视的地区,包括缺乏监测站。

尽管雷达和其他监测设施的数量在逐渐增加,但这位科学家表示,北京和上海等地区的服务比郑州等城市要好。

事实上,除了缺乏检测站,一些历史较为悠久的国家气象观测站也面临不少问题,如被小区、宿舍、树木等障碍物「围绕」,对监测的风向、风速、气温等气象要素产生较大影响。

一些监测站被迫迁站,且迁站距离较远,两地的观测数据相差较大,造成历史数据与现在数据很难衔接上,也给当地气候观测记录带来困难。

这位不愿透露姓名的南京信息工程大学科学家还指出,每小时降雨量预测仍然过度依赖地面雷达。这些只能从云中获得有限数量的信息,更多地使用卫星图像和其他信息来源将有助于提供更准确的图片。

近年来,中国预报员已开始使用AI来提高准确性,但气象学家警告说,其性能「取决于您输入的数据质量」。

「我们不仅需要增加城市雷达站的数量,还需要增加农村地区的雷达站数量。全国有太多盲点,」他说。

参考链接:

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3141988/why-weather-forecasters-failed-predict-chinas-latest-devastating?utm_source=feedly_feed

https://m.21jingji.com/article/20210722/a5eca26ae445cb96f8b1832483da6a83.html