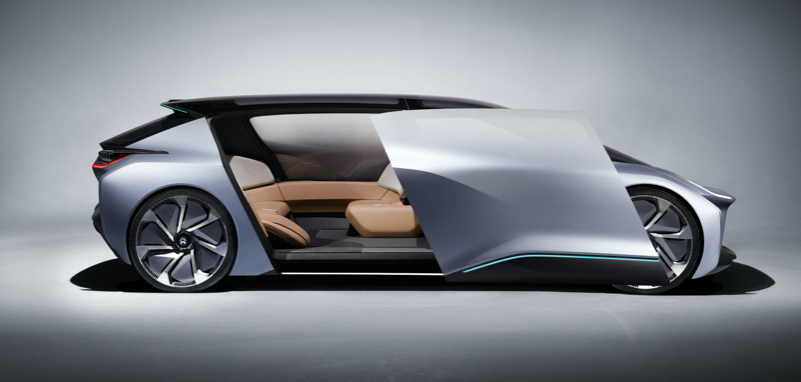

智能电动车产业集中度分析

《中国汽车科技趋势报告年报(2021年)》购买价格为:80,000元人民币;

2021年《中国汽车科技趋势报告季报(2021年Q1)》购买价格为:16,000元人民币

温馨提示:购买《年报》获得更多权益,包括:免费获得三个季度《季报》和被邀请参与线下趋势沙龙。【点击了解以往沙龙详情】

招 聘

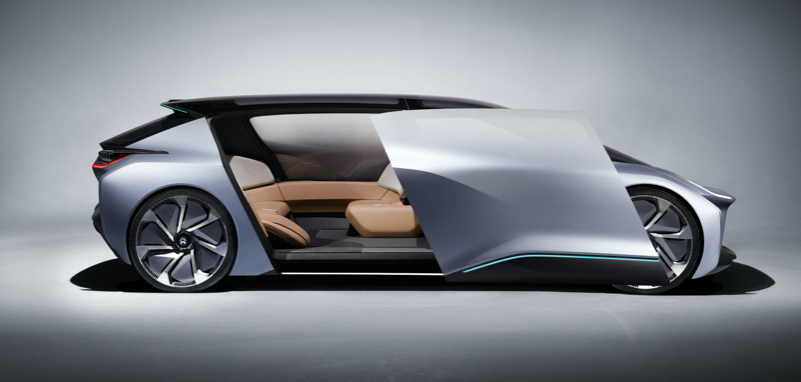

《中国汽车科技趋势报告年报(2021年)》购买价格为:80,000元人民币;

2021年《中国汽车科技趋势报告季报(2021年Q1)》购买价格为:16,000元人民币

温馨提示:购买《年报》获得更多权益,包括:免费获得三个季度《季报》和被邀请参与线下趋势沙龙。【点击了解以往沙龙详情】

招 聘

发送给作者