赛迪观点: 我国儿童安全座椅产销国内外市场分化的原因及对策

6月1日,经修订的《中华人民共和国未成年人保护法》(下称 “未保法”)正式施行,“儿童安全座椅”首次被写入全国性法律。我国是全球最大的儿童安全座椅生产地,产量占全球的 80%,但国内有私家车且有适龄儿童的家庭儿童安全座椅拥有率仅 7.32% ,这一数据在瑞典、德国等欧洲国家已接近 100%。赛迪研究院安全产业研究所分析认为,我国儿童安全座椅使用率之所以低,未进行强制立法、标准落后、消费习惯等因素是其主要原因,这一问题值得高度重视。

一

三大因素制约了我国儿童安全座椅使用率

(一)立法因素:我国未强制儿童约束系统立法

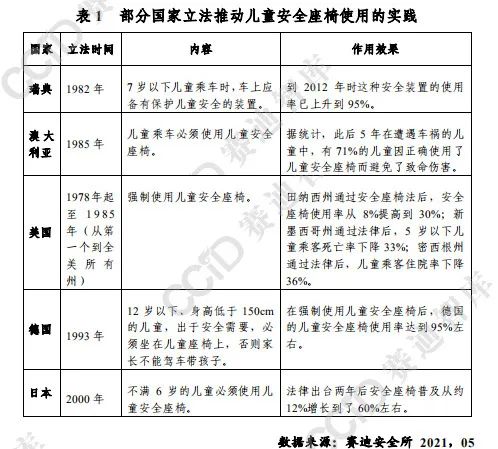

瑞典、美国、德国等国强制立法后安全座椅使用率大幅增长,对儿童交通安全贡献率显著提升。据美国一项关于强制使用儿童座椅的立法研究显示,该法规的执行增加了 13%儿童安 全座椅的使用,减少了 35%道路交通死亡,降低 17%其他伤害。德国从 1991 年到 2018 年,尤其是 1993 年进行相关立法以来, 儿童安全座椅使用率达到 95%左右,儿童交通安全事故死亡率降幅超过 60%,呈直线下降趋势。

我国尚未有全国性的强制立法,仅部分省市开始尝试,其儿童安全座椅使用率已有提升。2017 年,上海市关于儿童安全座椅强制使用的《上海市道路交通管理条例》新修订后,上海家庭为儿童配备安全座椅的比例从 2017 年的 70%增长到 2021 年的 88%。

我国儿童约束系统法规体系与“模范立法标准”相比,在细化、罚则等方面仍有不小差距。根据世卫组织儿童约束系统模范立法要求,一国的立法要达到模范立法标准,必须建立关于儿童约束系统的全国性立法、儿童使用约束系统,以及与儿童约束系统相对应的参考或细化标准。

(二)产品标准因素:我国标准和认证体系滞后,与外销产品的“起跑线”存在差距

欧美等国家和地区执行严格的产品安全标准,长期占据了高端市场主导地位。欧洲作为儿童安全座椅的发源地,在儿童安全座椅测试认证方面也是开展最早且最全面。

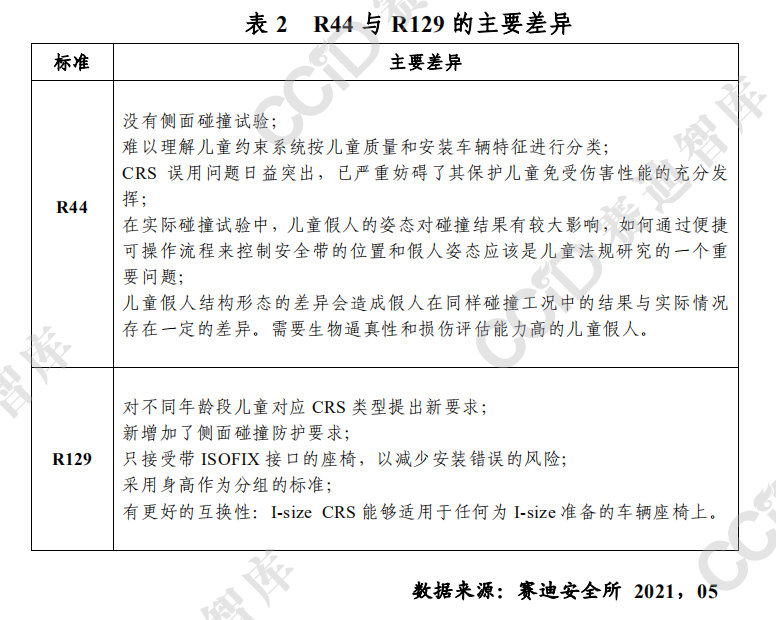

我国《机动车儿童乘员用约束系统》(GB27887-2011)和儿童汽车安全座椅 3C 认证标准基本参照 R44 制定,现已落后于国际先进标准。2019 年我国《机动车儿童乘员用约束系统》 进行过一次修改,主要降低了燃烧性能和化学要求等指标,部分测试方法仍对标 R44,标准已经滞后。

(三)消费行为因素:我国消费者安全意识不足,安全座椅质量分化影响了消费积极性

儿童乘车出行方式降低了安全座椅使用需求。是否购买儿童安全座椅主要受到孩子年龄及其好恶、车内空间和安装拆卸方便性等因素影响,而相当多数量的家长忽略了儿童乘车出行的安全需求。

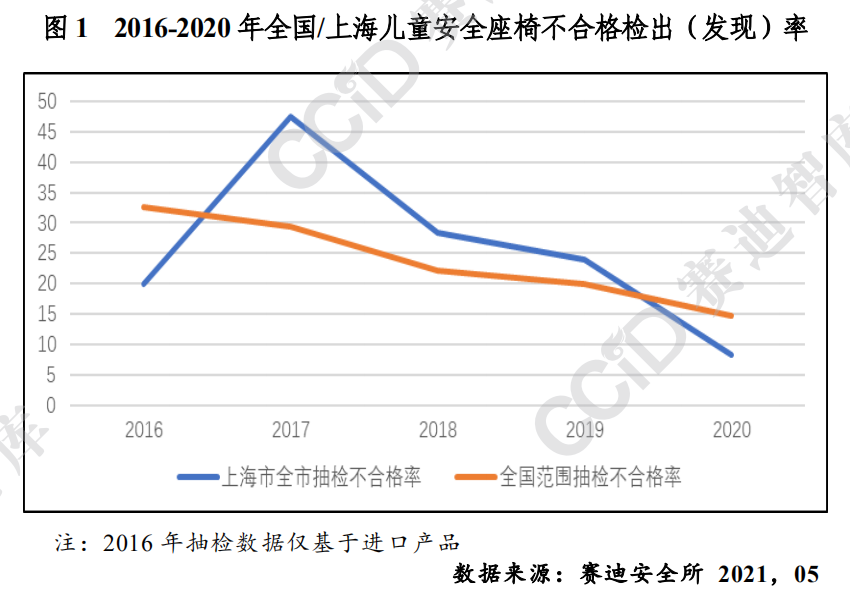

我国认证制度未能严格执行,安全座椅质量不合格不稳定进一步削弱了使用意愿。

一方面,认证企业占比低。截至 2021 年 1 月 26 日,我国企业名称或经营范围包含“儿童安全座椅” 的企业数量达 2485 家(含生产及销售类企业),通过 3C 认证的儿童安全座椅生产厂家仅 300 余家,且这些企业大多由婴童用 品厂商转型而来,设计制造和技术储备普遍较少,产品质量分化严重,品牌认可度低。

另一方面,市场秩序混乱。从 2016-2020 年市场监管部门公布的信息看,有部分未通过认证的产品以次充好投入市场,尤其在销售占比超过 40%的线上渠道,因平台履责和监管不到位,产品不合格率远高于平均水平。

二

对策建议

(一)完善法律法规体系

2021 年 3 月 24 日《中华人民共和国道路交通安全法(修 订建议稿)》已要求“身高不足一百四十厘米的乘车人乘坐家庭乘用车,应使用符合国家标准的儿童安全座椅或者增高垫等约束系统”。

(二)更新标准认证体系

加速标准迭代,完善认证体系,提升产品质量水平。比如,参照 R129 尽快开展我国相关标准的修订完善和 3C 认证体系的更新,强化标准的科学性和约束性,加强认证的实施和监管;对标 ADAC 测试,考虑在标准或认证体系中增加操作便利度、人 体工程学、污染物、加工/清洁难度等指标。

(三)规范市场,引导消费

强化品牌建设,促进行业自律。把握“国货新潮流”发展 机遇,利用我国制造能力优势,培育扩大安全座椅国内市场, 推动若干行业独角兽企业和一批国际知名品牌形成;持续开展儿童道路交通安全的研究和信息发布,积极构建儿童安全座椅制造销售诚信体系,营造质量至上的良好市场氛围。

点击文末阅读原文,即可获取完整版观点~

来源丨赛迪智库

编辑丨办公室