港大医学院李咏梅:深港两地行医,为无数患者重燃生命之火

编者荐语:

以下文章来源于港大医学 ,作者HKUMed

香港大学李嘉诚医学院是香港历史最悠久的高等教育学府,亦是世界知名的医学教育、培训和研究先驱。我们一直秉持医德操守,放眼未来视野,以及对社区展现关怀。

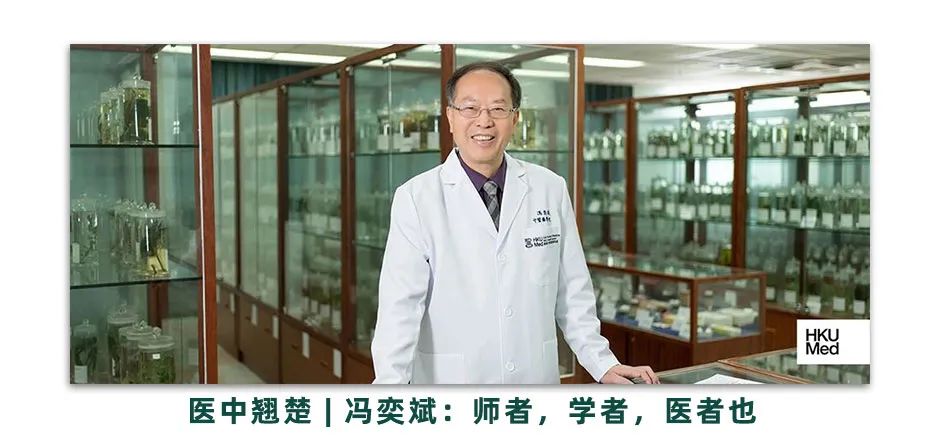

# 医中翘楚

李咏梅

港大医学院

临床肿瘤学系临床教授

香港大学深圳医院

临床肿瘤中心主管

研究方向

鼻咽癌

2021.08

前 言

鼻咽癌是我国高发恶性肿瘤之一,发病率为耳鼻咽喉恶性肿瘤之首。多年来,医学专家们不断探究着鼻咽癌的致病因素,寻求更高效的治疗方法。港大医学院临床肿瘤学系李咏梅教授,是国际顶尖的鼻咽癌医学专家之一。

自2012年受邀加入香港大学深圳医院以来,李教授开启了穿梭深港、两地行医的生活,致力于在临床医学,促进鼻咽癌治疗领域取得新突破,推动精准医学治疗发展。

初识临床医学

探索人间百味

出生于香港的李咏梅教授,回想起学医之路,实属命运与缘分使然。20世纪中期,中国很多地区还存在严重的重男轻女思想,但李教授的父母始终坚持给孩子最好的教育。

在父母的倾力培养下,李教授自幼时便明白努力念书的意义,

当年没有职业规划分享会,没有人告诉她未来的路要怎么走,唯有发奋地读书,李教授最终考上了港大医学院,也在医研道路上找到了自己真正追求的人生目标。

在港大医学院潜心学医的时光虽然仅仅几年,但医路漫漫,李教授也曾在自己的医学路途上遇过分叉口。

离开医学院后的李教授,开始思考自己未来的职业规划。“我是一名女医生,应该很适合当妇产科和儿科医生吧。”当时,她选择在实习期间担任一名妇产科及儿科医生。

李教授回忆当年实习经历

李教授向我们分享了她充满紧张又夹杂喜悦的实习经历,仿佛像港剧《On call 36小时》一样,她们几乎要36或48小时那样工作,累到站着睡着也是曾有过的经历。

令人印象最深刻的一次,一天内从照顾24个小孩,接收急诊到71个小孩病人,李教授笑称那是一场速度与激情的战争,但也是极好的学习经历。

李教授向我们展示当年的合照

新生命的降生是一件喜悦的事情,但每个新生命的降生都离不开母亲痛苦的分娩和医护人员的倾心付出。实习后,李教授也正式开启临床医学的大门,探索其中的百味陈杂。

妙手仁心精诚志

大医大爱护民康

或许,只有尝试过后才知道自己真正想要的是什么。这一年的实习经历让李教授频繁出入放射科,也让她回忆起了学生时期上放射照相解剖学课的时光,她开始考虑到放射科学习,但放射科需要有一年其他科室的临床经验。

李教授回想起放射照相解剖学课的时光

这时,李教授回忆起了与恩师何鸿超医生的一段交流,当时何医生建议李教授选择肿瘤科学习,李教授问道:“你不觉得肿瘤科很苦,像是一场艰难的战役吗?”

何医生的回答深深触动着她的心:“这场战是不好打,可是你不觉得肿瘤科是与病人关系最亲近的吗?别的病或许可以不药而愈,但肿瘤科的患者却只能靠我们,即便无法治愈,但只要我们拼尽全力,病人及家属都是有目共睹的,会感激我们。”

李教授的恩师何鸿超医生

正是这段对话,使李教授走上了临床肿瘤的道路。

甘愿放弃转去诊断放射学的机会,而这随之也成为了她一生的研究方向。只有真正触动内心的经历,才能更加坚定自己未来医学道路上要做什么。

在探索肿瘤的道路上

李教授抓住了许多来之不易的机会

这也让她的医学之路走得更为广阔

在香港伊利沙伯医院工作期间,她获得了珍贵的海外培训机会,也正是由于这次契机,李教授选定了自己一生的研究方向——鼻咽癌。李教授远赴英国、美国与加拿大的培训经历,不仅丰富开拓了自己的眼界,学习到更丰富的医学临床知识,也让她意识到,香港有不错的发展基础,但也有很多可以进步的地方。

李教授发现鼻咽癌突破口

当时在美国培训时,见识到他们哪怕只有100多个病例,也能最大化利用病人资料进行研究,李教授体会到了很深的感悟与启发。

从海外培训回来后,李教授便和领导商议用计算机对病人的数据进行分类和分析。

伊利沙伯医院有很多的鼻咽癌病例,这是个不容小觑的优势,李教授写信去IBM借了三台计算机。

但其中两台要在一年后归还,时间紧迫,李教授和同事们逐一把5000多个病例资料输入计算机,并整理成资料文献。

这份含有5037个鼻咽癌病例资料的文献当时备受国内外瞩目。

当没有数据、没有文献可以参考时,更需要自己迈出第一步,成为制造数据和文献的人。李教授坚持不断提升自己的临床经验,坚持科研探索,在鼻咽癌领域贡献自己最大的力量。

深港两地行医

重燃生命之火

多年来,李教授凭借着在医学上做出的杰出贡献,在医研道路上也获奖无数:曾获英国皇家放射科学医学院院士,还同时获得了多项荣誉:

2008年

获香港大学授予医学博士,并取得Sir Patrick Manson金章

2009年

获奥斯丁得克萨斯大学安德森癌症中心邀请担任Gilbert H. Fletcher Distinguished 讲座教授

2012年

获欧洲放射肿瘤学会邀请成为荣誉会员

2013年

获北美放射治疗学会邀请担任荣誉会员

获美国放射学院颁授荣誉院士名衔

2015年

获玛嘉烈公主癌症中心邀请担任讲师

李教授获美国放射学院颁授荣誉院士名衔

2012年,李教授面临着人生中的一个重要选择。彼时香港大学深圳医院刚起步,旨在为国家的医疗改革尽一分力。

李教授怀揣将香港最先进的医学和医疗制度带到深圳的初衷,受邀正式加入香港大学深圳医院,任临床肿瘤中心主管。自此,李教授开启了穿梭深港、两地行医的生活。

“一开始,我以为只需要把香港医疗最好的东西带过来。”李教授笑言,“现在我的感受是,应该是把香港最好的和内地最好的融合在一起,才是最好。”

于是李教授决定推动考取三甲医院认证的进程,因为三甲医院的审核标准极高,经过医院全体人员的努力,2017年香港大学深圳医院终于成功取得了认证,成为最年轻的三甲医院。

除了推动考取三甲医院认证,李教授还萌生了一个念头:

本年度十月份,李教授和同事们会把三甲医院审核系统送到国际上去认证,希望三甲医院审核系统能通过国际考核,推动医院质量持续改善达到新高度,也让国际上更多的人认识中国医院审核的系统,并获得国际保险的认可。

尽管在医研路上硕果累累

但李教授也不忘

作为一名临床医生

所需要肩负的责任与使命

回忆起在香港大学深圳医院的临床经历,其中有一个七十几岁的婆婆,给了她难忘的回忆。从河南远赴深圳求医,坚持了长达六个疗程的化疗及标靶治疗,老人病愈回家后还寄来了感谢信,感谢医生们对她病情的全情付出,亦期望中国涌现出更多这样优秀的医院,实现老百姓的健康中国梦。

来自病人的信任与感激是临床医生前进的强大动力,李教授潜心研究的鼻咽癌也在医学研究上有了突破。

70年代时,鼻咽癌的5年生存率仅为50%

随着医疗技术的增长,现如今鼻咽癌的5年生存率已经超到80%多。

李教授希望未来推动精准医学发展

未来,李教授希望继续作为深港的桥梁,推动香港大学深圳医院成为大湾区国际化医疗中心,在医教研管各方面都达到顶尖水平。

随着科学技术的不断发展,李教授也希望未来能将最先进的技术广泛应用到临床医学,促进鼻咽癌治疗领域取得新突破,推动精准医学治疗发展。

参考资料:

[1] 深圳卫健委(2017)。是香港医生,也是深圳医生!港大深圳医院副院长李咏梅教授这5年[线上资源]。深圳卫健委。2021.08.03取自

https://mp.weixin.qq.com/s/fWCL3YUgymVgXLl8ml8AzA

阅读往期 /《医中翘楚》