i-Weekends | 这3个问题,带你更好地走进《沙丘》

i-Weekends

✍️IDG君写在前面

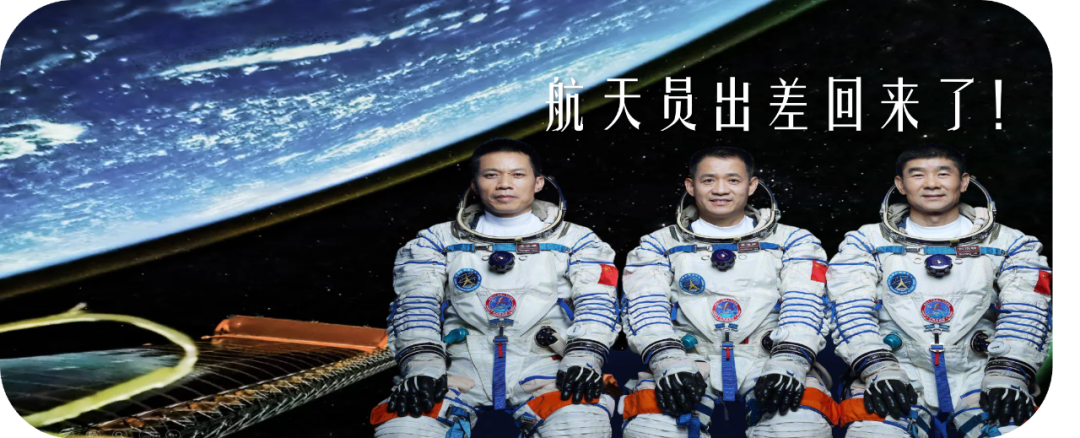

丹尼斯·维伦纽瓦(Denis Villeneuve)执导的电影《沙丘》正式上映,向来热爱科技、喜欢科幻题材的IDG君兴奋不已。

作为最受尊敬的科幻经典书籍之一,《沙丘》在科幻小说领域具有里程碑意义,俘获了世界各地无数粉丝的热情,包括《三体》作者、IDG资本首席畅想官刘慈欣。

大刘在谈到《沙丘》时说到:原著中设定的世界背景,是想让读者的想象力有一个更坚实的平台;这样的平台是被传统文学千锤百炼的,能被大大众的想象力很好地欣赏和把握。

然而,《沙丘》虽广受欢迎,但并不是一部易于理解的作品。

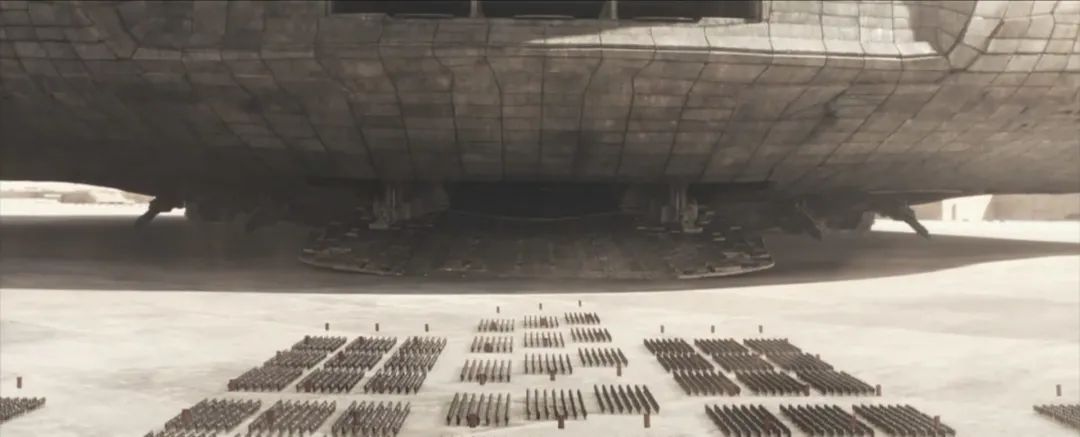

艰涩的原著和电影中缓慢的镜头中,壮丽的画面与悲凉的音乐在阴冷潮湿与燥热苍凉中不断交替,超现代的科技产物与浩瀚沙漠作为对比,构造出一个浩瀚未知的世界。

但也许我们都需要一些辅料来更好地享用这份精神盛宴。一起带着以下这3个问题,零剧透走进这片沙丘:

有了更高科技文明的人类可能去彻底改造生态吗?

人与巨大的未知之前有何关系?

人类与自身/科技/社会间到底会出现怎样微妙的角力?

全文3156字

阅读时间约4min

🎵 在科幻配乐大师Hans Zimmer为沙丘创作的OST中食用本文,风味更佳

《沙丘》的第一粒沙

《沙丘》被誉为是一部生态科幻小说。赫伯特在扉页致辞:

| 献给沙漠生态学家。不管他们人在何方,劳作于哪个年代。谨此,谦卑且景仰地奉上这本预言之作。 ——弗兰克·赫伯特 |

《沙丘》庞大科幻体系的起源,来自北美洲最大的海岸沙丘——俄勒冈海岸沙丘。

落基山脉和俄勒冈海岸沿海山脉的泥土是这片沙丘的来源,沙粒随洋流汇入海洋、被海潮引领上岸。裹挟在太平洋的劲风中,沙粒逐渐聚积成独特的移动沙丘并不断东移,在移动的同时也形成了不断变化的地貌环境,创造出了一个由多达400种动植物的和谐沙丘生态系统。但是,移动沙丘所到之处,植物、道路皆被掩埋。于是,美国农业部决定尝试通过引入欧洲的耐旱植物来治理流沙。

大约在8千年前,这片沙丘地区出现了原住民的足迹,他们适应了移动沙丘环境并在此定居;到19世纪末20世纪初,外来人口从俄勒冈内陆向西迁移殖民至此,人类社区开始快速扩充,不可避免地开始改变这片沙丘(与原著中有对应,此处不多剧透)。

调研结束后,人们开始对沙丘进行治理,引入外来植物欧洲海滩草开始改变沙丘地貌,而具有极强生命力的海滩草也不负众望地牢牢锁住了海边的大片沙丘,造成了大片永久性湿地与森林,使开阔的沙丘生态被根本性改变。

沙丘变成森林湿地不是很好吗?然而,随着环保主义运动和其背后环境伦理的更新,人们逐渐意识到,人为的改变当地本来已经稳定的自然生态,其造成的影响很有可能会是推倒了生态系统的第一块多米诺骨牌,抢占了本地植物的生存环境,也使得一些特有动物的栖息地开始消失。

2016 年,俄勒冈沙丘恢复合作组织 (Oregon Dunes Restoration Collaborative) 成立,鼓励游客与志愿者对欧洲沙滩草这类外来植物进行人工清除工作,并呼吁捐款支持当地生态重建。

沙丘治理观念的改变也促使环境伦理价值观的从人类中心主义转向了生态中心主义,越来越多的公司开始投入到环境修复、清洁能源等领域。

飞船与沙虫

不得不知的BDO美学

足够大,通常封闭而沉默

是“被制造”的,而非自然产物

它的制造者不会出现

巅峰科幻

与中世纪古旧技术碰撞

来一点软性剧透:《沙丘》中的世界处在万年以后遥远的未来,但我们却能捕捉到中世纪的古老气息。

这是《沙丘》小说中的有趣设定:一万年后,人类与人工智能发生了战争,以人类侥幸存活下来为结局,人类也因此禁止了人工智能和机器人的开发。因此,《沙丘》中呈现出一种比较奇特的状态,一边是能够进行时空跃迁的庞大飞船不停在星际穿梭,一边是古老的机械物品不断出现。

赫伯特试图把人的能力和力量从外在的科技重新回归到人类自身。

媒介理论家麦克卢汉说:技术是人类的延伸,是人的能力和欲望的一种延伸。我们看到了技术的美感,实际上是在欣赏自己的能力;而对于技术的恐惧,其实也是人类对于自身能力丧失的一种恐惧。

然而,在《沙丘》中,赫伯特限制了人工智能和高科技的发展后,我们不得不聚焦于人类本身的可能性与突破。在BDO和浩瀚宇宙的未知面前,我们的勇气和恐惧随镜头缓慢的移动而交替。

人类与自身、人类与科技、人类与社会之间的关系,到底会出现怎样微妙的角力?

可以确定的是,眼下我们期待科技更广泛地渗透在日常应用场景中;未来,在人类不断地发展演进中,我们也希望科技始终能为人服务,而非成为制约人本性的束缚。

也许你会喜欢