特斯联AI Park:机器人“伊甸园”

以下文章来源于XingDesignBlog ,作者xing

XING DESIGN 建筑与设计工作室创建于纽约,2017年入驻上海。把脑洞开到最大,然后用最理性最聪明的方法把洞填上,这就是好的设计。

△嵌入大地景观中的AI Park © 苏圣亮

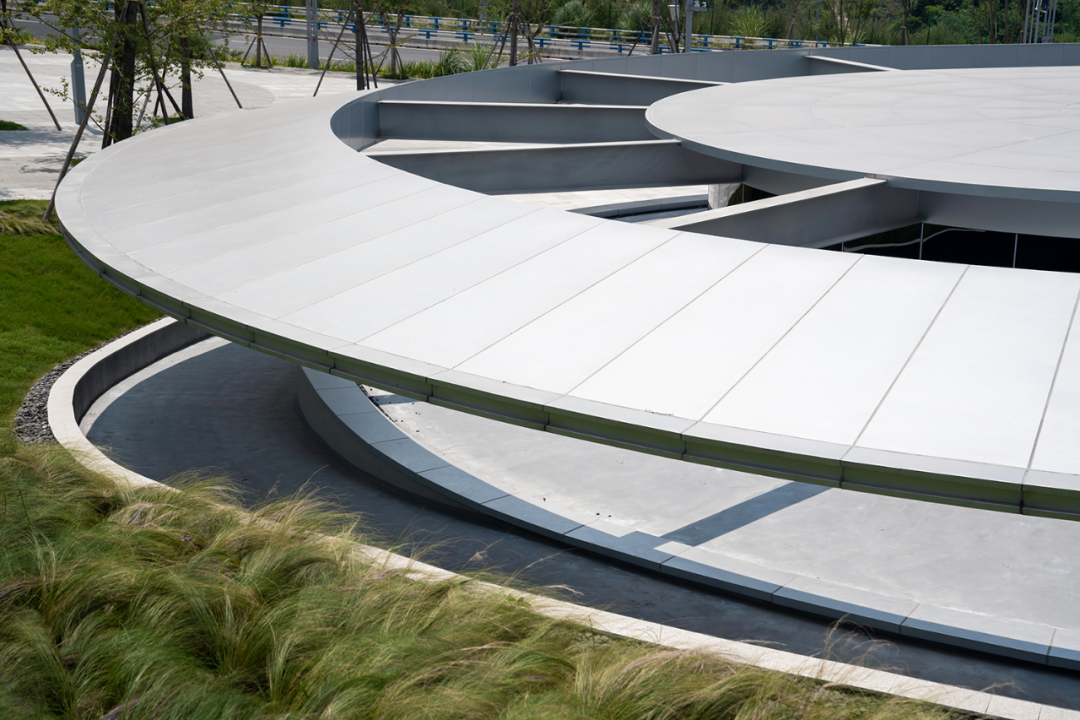

△形体错动结合地形 © 苏圣亮

△芯片墙泛起亮光 © NANGO

△与机器人共用的空间 © 苏圣亮

△嵌入 © XINGDESIGN

△集成墙体 © XINGDESIGN

△公园步行入口夜景 © 苏圣亮

△交错的墙面 © 苏圣亮

△机器人坡道作为立面构成元素 © 苏圣亮

△墙体侧面是排烟口 © NANGO

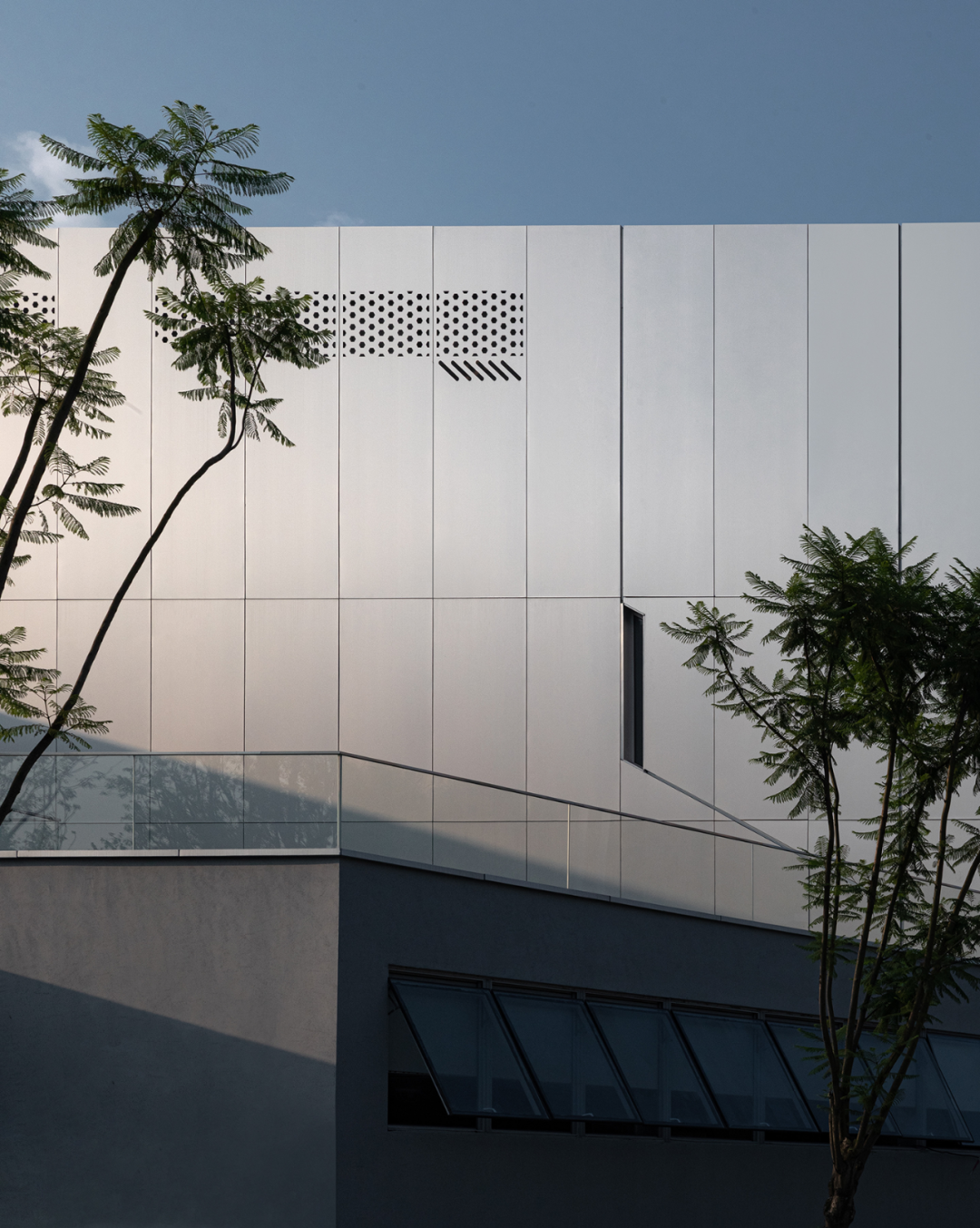

△墙表面反射光的色泽 © NANGO

△冷却塔,排风口等也集成在墙中 © 苏圣亮

△墙之间的庭院 © 苏圣亮

△屋面看台朝向水面© 苏圣亮

△楼梯夹在墙之间的院子里 © 苏圣亮

△一些实验室悬挂在两片墙之间 © NANGO

“嵌入大地的芯片”表达了特斯联的使命——万物互联,构建城市物理空间的智慧系统。这就是特斯联的“AI City”。

这不仅是构想,它已经付诸实践。

△AI Park控制中心和TACOS系统 ©TERMINUS

△AI Park 正面悬停在水上 © NANGO

△AI Park背面埋在地形里 © 苏圣亮

△建筑形体不强调“完形”,开放给未来的改造 © 苏圣亮

2/3. 与机器人同行

△中心大厅© 苏圣亮

△机器人行走在大厅侧墙© 苏圣亮

△墙里的机器人坡道 © NANGO

△各层平面机器人皆可达 © XING DESIGN

△AI Park建筑与公园机器人皆可达© 苏圣亮

△机器人充电平台 © 苏圣亮

△充电平台坡道© NANGO

△进入AI Park的入口甬道 © NANGO

△AI Park主入口庭院 © 苏圣亮

△机器人走过水院和影音厅前通廊 © 苏圣亮

△影音厅可自动打开面向水院 © 苏圣亮

△未来建筑学的扩展,很可能是人机双重驱动的

© XING DESIGN

△点击播放,跟随机器人探索AI PARK

© XING DESIGN

3/3. 关于建筑,机器,机器人

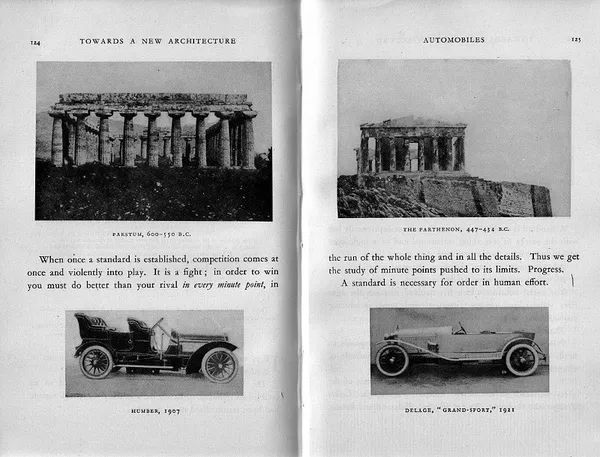

1923年,柯布西耶说“建筑是居住的机器”,来挑战旧的建筑伦理。而机器与建筑的关系远比一种“形式风格”或“审美偏好”要深刻得多。

△勒.柯布西耶《走向新建筑》

△建筑形式模仿机器风格,伦敦劳埃德银行大楼

云引擎模型 © XING DESIGN

云引擎施工现场 © XING DESIGN

△我们正在建造中的云引擎,集成了一架冷热源机

© XING DESIGN

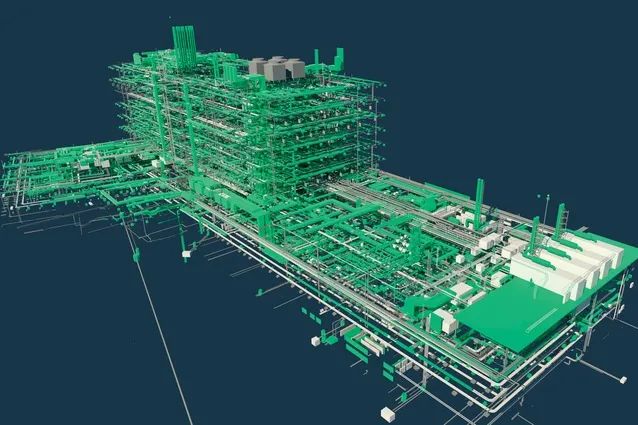

400年前,建筑最需要石匠和木工,靠近河流水井留好烟囱;而如今很难想象建筑没有空调新风系统,电梯,上下水,强弱电气管网,光纤和wifi。而未来,软件驱动的物理空间、建筑里行走的机器人、机器人化的建筑部件等技术应用,会和石材打磨、砖瓦烧制、钢筋混凝土、Low-e玻璃、自动扶梯一样习以为常。

△当代建筑各专业BIM模型

△映出周围绿色的金属墙面 © XING DESIGN

△AI Park局部 © XING DESIGN

△AI Park水面倒影 © NANGO

△机器人作为建筑的使用者 © 苏圣亮

△人与机器人之路,远没有到谢幕的时候 © 苏圣亮

△大爷在机器人的地盘打太极 © NANGO

注:文中图片来源于 XingDesignBlog