正面硬刚达芬奇,零收入的微创机器人如何抗起400亿市值?

前有巨头,后有猛虎环伺,腔镜机器人市场前景看似广阔,但挑战颇多。

全文4029字,阅读约需8分钟

文|肖伞伞

编辑|刘聪

来源|亿欧健谈

ID:EO-Healthcare

题图|Pexels

11月2日,自带微创系光环的上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(以下简称“微创机器人”)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

微创机器人此次全球发行3620万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股43.20港元,募集资金总额约为15.64亿港元(行使超额配股权前)。开盘曾一度大跌8%,截至2日收盘,微创机器人每股报45.8港元,涨6.02%,总市值为436.55亿港元。

作为11月港股市场的第一只新股,微创机器人由“生产医疗上市公司的公司”之称的微创医疗分拆而来,于2015年创立,致力于设计、开发及商业化手术机器人,以协助外科医生完成复杂的外科手术。该公司广泛布局,产品覆盖腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道、经皮穿刺五大主要领域,但仅有蜻蜓眼®三维电子腹腔内窥镜一款产品获得商业化的监管批准。

图源:微创机器人招股书

图源:微创机器人招股书

立于风口,微创机器人强力出击,其三款旗舰产品,即图迈、蜻蜓眼三维电子腹腔内窥镜及鸿鹄®骨科手术机器人,对应的是整个手术机器人市场最大的两个细分赛道——腔镜手术机器人和骨科手术机器人。

根据应用手术类型,手术机器人可细分为腔镜手术机器人、骨科手术机器人、泛血管手术机器人、经自然腔道内镜手术机器人及经皮穿刺手术机器人。由于微创伤技术日益成为优先选项以及手术机器人在治疗早期前列腺癌等疾病方面的独特优势,腔镜手术机器人为手术机器人最的细分市场。

据中金研报显示,2030年国内手术机器人市场规模超700亿元,其中腔镜机器人400亿元、骨科手术机器人100亿元。微创机器人的目前三款旗舰产品均已被纳入国家药监局的创新医疗器械特别审查程序(或称“绿色通道”)。

正面硬刚达芬奇,抢滩腔镜手术机器人赛道

核心产品图迈主要由一部人体工学外科医生控制台、一辆拥有四个互动机械臂的患者侧手推车以及一个三维高清影像系统组成。外科医生安坐于控制台,便可观看手术部位的沉浸式三维高清影像,并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。目前拥有两项重大专利,即机械臂与传动机构以及手术器械。

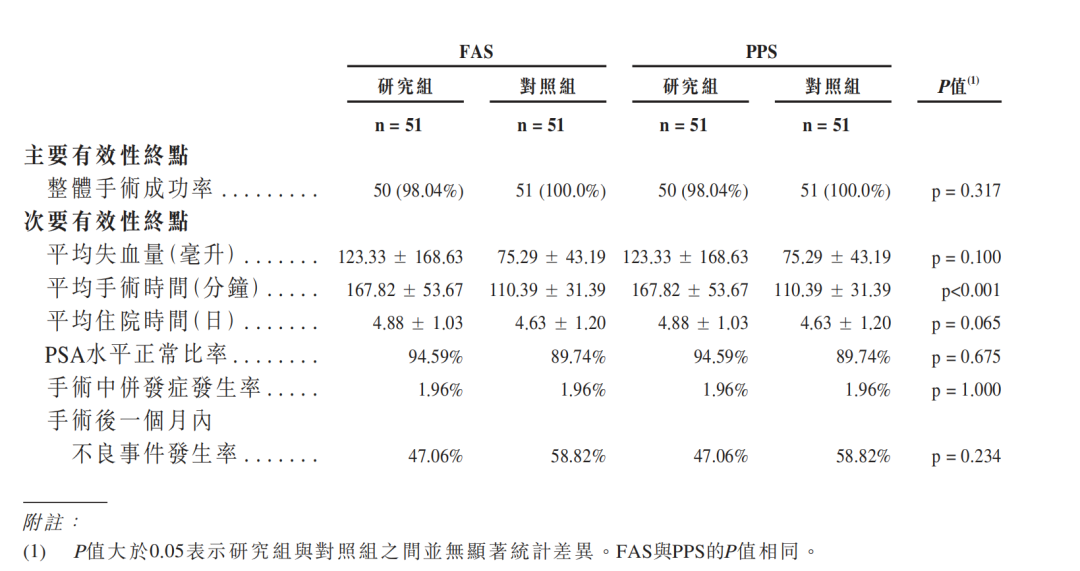

在临床使用效果上,图迈相较于达芬奇SI系统不遑多让。在招股书披露的前瞻性、多中心、随机及平行对照试验中,图迈在主要有效性终点手术成功率方面不劣于达芬奇Si手术系统且具备良好的安全性。图迈已经完成了临床试验,预计明年一季度可以获批上市。图迈腔镜手术机器人目前应用于泌尿外科手术,正在寻求将其应用扩展至妇科、胸科及普外科手术。

图源:微创机器人招股书

随着适应症拓展,腔镜手术机器人的应用率也必将随之提高。据招股书援引的资料,中国每年进行的机器人辅助腔镜手术数量由2015年的11445例增加至2020年的47379例,扩张3.1倍,并预期自2026年进一步增加至681098例,扩张13.4倍。广阔的市场空间,自然吸引了不少企业竟逐,而首先需要直面的就是行业龙头达芬奇机器人的“灵魂拷问”。

1999年,直觉外科公司成功研制出第一代达芬奇机器人外科手术系统,并在2000年被美国FDA批准。凭借先发优势及专利壁垒,在腔镜市场达芬奇机器人一家独大。据统计,2020年其占据了全球腔镜手术机器人82.9%的市场份额。由于国内机器人大多处于临床试验阶段,国内腔镜类手术机器人市场由达芬奇垄断。近三年政府公开的手术机器人招投标结果也显示,达芬奇机器人中标数量稳居第一。

此外,威高、康多、术锐、精锋医疗正蓄势待发。在国内腔镜机器人中,微创医疗机器人算得上第一梯队。但前有巨头,后有猛虎环伺,腔镜机器人市场前景看似广阔,挑战颇多。核心技术是否独创、过硬成为每家企业所必须考虑的议题。

广泛布局,力争同类企业最全面

瞄准骨科手术机器人的“鸿鹄”尚处于注册批准阶段。该机器人针对于全膝关节置换术(TKA),由光学导航子系统、手术台车子系统、器械及配件组成。能够比传统的医生手动更加精准的去除患者受损的软骨以及放置新的人工植入物,提高植入物寿命,减轻患者不适感。

事实上,骨科手术机器人市场规模相对较小。2016年,中国首次进行机器人辅助关节置换手术。自此,机器人辅助关节置换手术因其植入物定位的准确度及一致性提高、令术后疼痛减少及功能较快恢复而日益受到关注。骨科手术机器人主要应用于三类手术,即关节置换手术、脊柱手术及骨科创伤手术。机器人辅助关节置换手术在这三个手术中属于应用最广泛且最复杂的一类。

根据招股书援引的资料,2020年中国市场规模仅为1480万美元,渗透率低于0.1%。不过可预见的是,随着机器人辅助关节置换手术迅速普及,且符合手术资格的患者数量众多但应用渗透率较低,中国关节置换手术机器人市场具有强劲增长潜力。由MAKO Surgical Corporation(其后被Stryker Corporation收购)开发的RIO手术机器人为目前仅有的获国家药监局批准注册的关节置换手术机器人。微创医疗机器人的鸿鹄是唯一一款由中国企业开发,配备自主开发机械臂的关节置换手术机器人,此外,键嘉、元化智能科技、和华瑞博的手术机器人也在临床试验阶段。

骨科手术领域的商业模式目前也是一大难点。天智航在国内最早上市了用于脊柱和创伤手术的骨科手术机器人,虽然商业化较早,但仍处于亏损阶段。天峰资本执行合伙人汤浩指出:“骨科手术机器人只能解决手术中的某一项或几项关键问题,这就导致医院、医生使用骨科机器人的动力不足。未来还需要对比通过机器人手术与非机器人手术的获益程度,能否说服更多医生与患者接受。”

另一核心产品蜻蜓眼为检查腹部、胸腔及骨盆区等器官而设计的三维电子腹腔内窥镜。其通过细微切口插入腹壁,并在探查时沿途收集影像,已于最近获得国家药监局批准。蜻蜓眼根据国家药监局规定分类为第III类医疗器械,于2019年4月进入绿色通道,首款获纳入绿色通道的由中国企业研发制造的三维电子腹腔内窥镜。

但该市场90%由进口品牌占据,德国卡尔史托斯和日本奥林巴斯分别占据了47%和23%,具有绝对领先优势。卡尔史托斯从2009年到2019年在中国的销售收入增长超过12倍,2020年,更是豪掷近2.65亿元在上海建设中国区总部,加码中国市场。

除旗舰产品外,微创机器人亦有六款处于不同发展阶段的在研产品。招股书显示,该公司是全球行业中唯一一家拥有覆盖五大主要和快速增长的手术专科(即腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道及经皮穿刺手术)产品组合的公司,同类企业中布局最全面,国内细分领域处于行业领先地位。

作为高技术壁垒行业,微创机器人也在努力构筑自己的专利护城河。目前该公司已持有116项专利、超200项国内外待审专利,且设置员工持股平台进行股权激励计划。在研发上,更是加速全球布局。目前已在上海设立研发中心,且正在新加坡增设一个研究中心;与顶尖国际手术机器人公司如法国的Robocath及新加坡的NDR和Biobot均建立了战略合作伙伴关系。

为了铺好产品商业化之路,其已建立一个全球采购平台、上海腔镜手术机器人生产设施、苏州骨科手术机器人生产设施。

商业化模式存隐忧:可能永远不会盈利?

医疗创新企业都难逃“盈利魔咒”,但微创机器人更是出乎意料的“坦诚”。在招股书中直接写道:预计在可预见的未来将继续产生经营亏损,而且可能永远不会盈利。

图源:微创机器人招股书

图源:微创机器人招股书

招股书显示,2019年、2020年及2021年上半年,微创医疗机器人净亏损分别达到0.70亿元、2.09亿元,以及2.42亿元。而相关研发费用处在不断上涨的趋势,2019年、2020年及2021年上半年,研发成本分别达到0.62亿元、1.35亿元以及1.6亿元。从数据来看,微创医疗机器人仍处于烧钱研发的状态。

值得注意的是,微创医疗机器人核心产品均未实现商业化。图迈腔镜手术机器人(仅用于泌尿科手术)和鸿鹄骨科手术机器人(仅用于全膝关节置换术)仍在药监局审批环节,距离商业化所需的时间较长,在商业化前景中,仍存在大量不确定性。

首当其冲的就是渗透率问题。达芬奇Xi及达芬奇Si手术系统是仅有的由国家药监局批准注册的腔镜手术机器人,且在中国所有三级甲等医院中使用的比例不足10%。手术机器作为复杂的医疗器械,医生需要较长时间的学习与规范化培训才能适应。对于已经习惯达芬奇手术机器人手术的医生,如何说服其接受新的产品?对于已经购入达芬奇手术机器人的三甲医院来说,产品转换成本过高,且获益程度暂时无法量化。这将是国产手术机器人所面临的共同问题。

其次是商业模式问题。目前已经跑通、成型的商业模式主要是系统+耗材+服务。手术机器人短期看系统,中期看耗材,长期看服务。虽说国产替代化将是医疗器械的主旋律,但国产手术机器人如何在保证质量同时降低价格,能降低多少?如果不能降低价格,高昂的使用费用和耗材费用如何能让其快速切入中低端市场?……微创机器人从临床试验到商业化落地,仍有漫长的路要走。

最后是安全性问题。作为目前最为成功的达芬奇手术机器人,它在2000年至2013年间的近60万次手术过程中,共涉及144人的医疗事故死亡;除致死患者外,达芬奇手术机器人在手术中拉弧或打火造成了193名病人烧伤;脱落零件掉入病人体内发生100余次;视频故障或系统错误造成的不良事件多达 800例以上。刚刚上市还未有太多数据的微创医疗机器人,如何提振医疗机构信心,获得他们信任?

不过,新事物的发展总是曲折的。整体来看,手术机器人仍处于新兴领域发展初期,一般来说渗透率一旦越过10%这一阀值,意味着相关产业加速发展,进入高速成长期。腔镜手术2020年的渗透率仅为0.5%,手术机器人前景可期。微创机器人后续研发进展、商业化表现能否继续惊艳资本和市场,亿欧大健康将持续关注。

本文由亿欧健谈授权亿欧发布,申请文章授权请联系原出处。