SSD控制器厂商能做什么,来帮助国产存储实现突破?

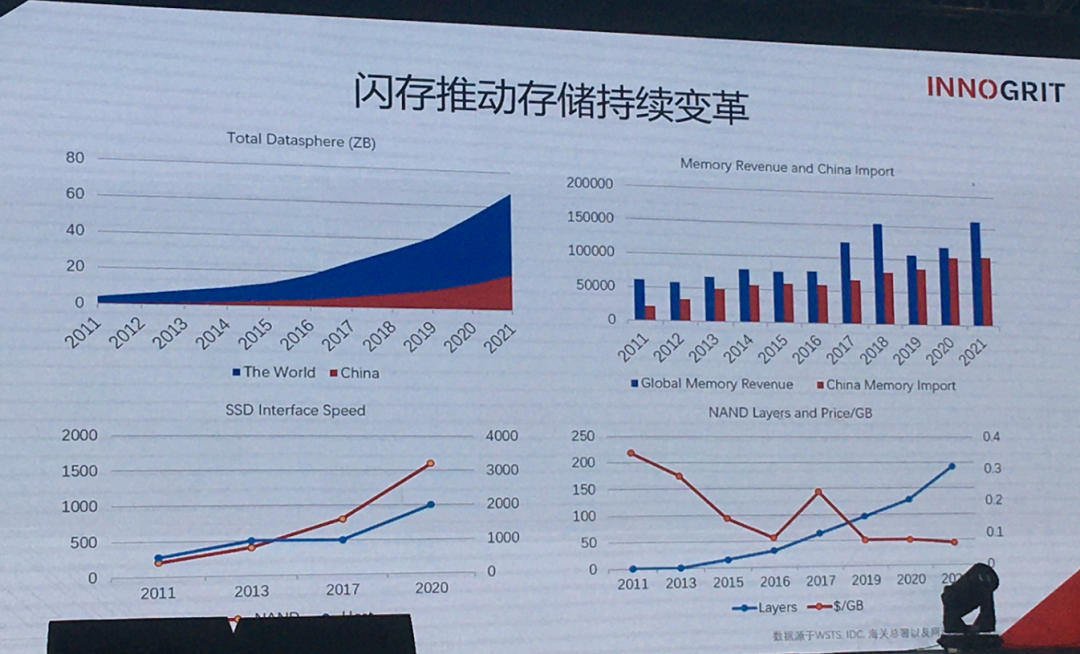

存储行业最令人着迷的一点,在于数据的不断累加。旧数据需要保存,新数据也一直在产生,这样的数据累加是指数级别的,根据IDC的一组数据,全球的数据存储总量从2011年到2021年这十年间,实现了近60倍的增长。而在这所有的增长中,中国产生的数据占全球比例越来越高。

越来越多的存储、越来越多的数据需要越来越多的存储设备。根据世界半导体贸易协会和海关总署数据,中国国家存储半导体的进口值,占全球总产值的比重也在持续增加。

固态存储市场十年内的剧变

过去十年,闪存(NAND Flash)技术发展迅猛。SSD十年以前仍是“小鲜肉”,现在基于PCIe 3.0技术的产品已经占据市场;今年1600兆闪存是销售主流,明年2400兆闪存就会出现在市场上。

“这些事实都发生在我们身边。HDD的更新已经跟不上摩尔定律,而随着闪存价格的不断下降,SSD将在不管存量市场还是增量市场中越来越多地取代HDD。” 英韧科技销售副总裁韩炳冬在日前举办的2021闪存峰会(CFMS)上接受《电子工程专辑》采访时表示,“随着中国在这个行业占的比重越来越大,产业重心正不断移向中国,这个行业对于中国厂商来说越来越有利。”

英韧科技销售副总裁韩炳冬

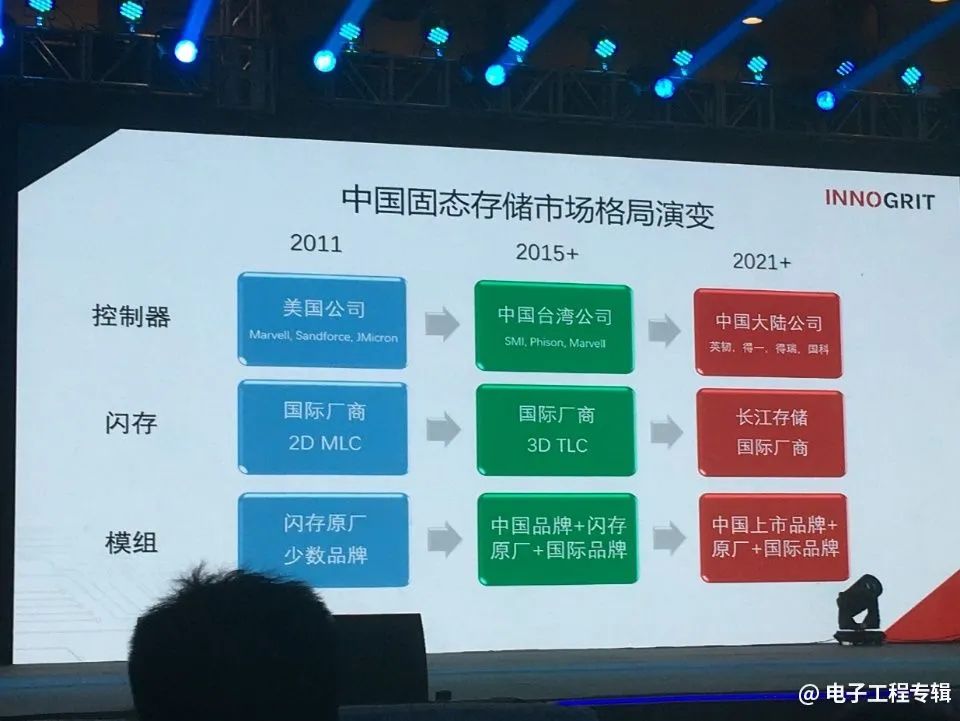

在过去十年的中国市场上,固态存储市场的格局发生了巨大的变化。如果按照SSD组件三架马车——控制器、闪存和模组这三个类别来分析:

十年前控制器厂商只有美系公司,中国台湾公司当时主营U盘、TF卡,2015年后这些台湾公司开始占领控制器市场,美系公司则开始逐渐退出。这两年开始,不管消费还是工业控制市场,出现了大量中国SSD控制器厂商。

闪存原厂方面,2011年左右也是美日韩等国际厂商主导,产品以2D MLC为主;2015年产品升级到了3D TLC,但格局随着长江存储的奠基开始被打破;到近年来,长江存储不断推出产品,中国闪存市场的供应商也不断丰富。国际厂商不再垄断,原厂之间开放竞争的关系,也给整个行业的发展铺平了道路。

另一个重要方向是模组,十年前市场上提供或出售的SSD,基本都是闪存原厂产品,再加上少数几个国际模组品牌。随着这十年来中国模组厂商不断在技术上的持续投入,产品端已经能和国外品牌抗衡,甚至在某些领域形成超越。从公司的规模上,今年开始也会陆续看到一些上市的中国存储品牌。

这样的改变,也符合半导体产业多年的大趋势,从欧美转移到日韩,再到中国台湾和大陆。究其原因还是各地对电子产品需求的改变,导致了产业环境随之改变。近年来不管PC还是手机,对存储的需求越来越大,市场对SSD的需求也直线上升,闪存技术因此发展迅速,新技术的诞生带来了一批新玩家,并且在数据大爆发和政府鼓励半导体行业的客观因素下,本土闪存和控制器厂商得以快速崛起。

“我们乐于见到长江存储这样有实力的本土NAND厂商,推出有竞争力的产品。” 韩炳冬说到,“因为国产NAND的成长,对于国产主控的发展是有益的。双方在合作上可以更密切,也更贴近国内市场的机会。”

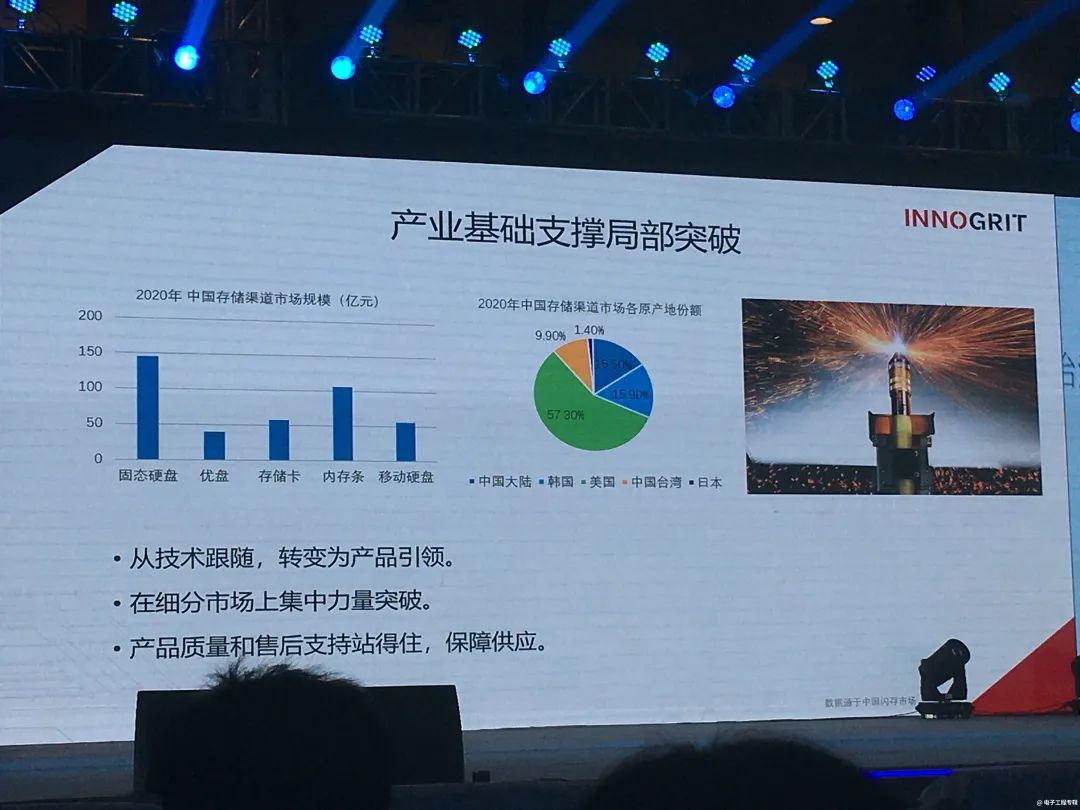

SSD控制器国产化率低,但技术已赶上

此外,韩炳冬表示,家电、通信网络、显示面板等其他行业在产品基础上可以与国际大厂持平甚至形成突破的时候,也会带动存储产业,在整个产业链上形成全面突破。如下图所示,2020年中国存储渠道市场各原产地份额中,来自中国厂商所占的比例并不是很大。“我们要突破的是一堵高墙,这几年来也总有朋友劝大家不要做SSD控制器了。我倒是认为,现在份额不大,那么将来所能拓展的市场比例会非常大。”

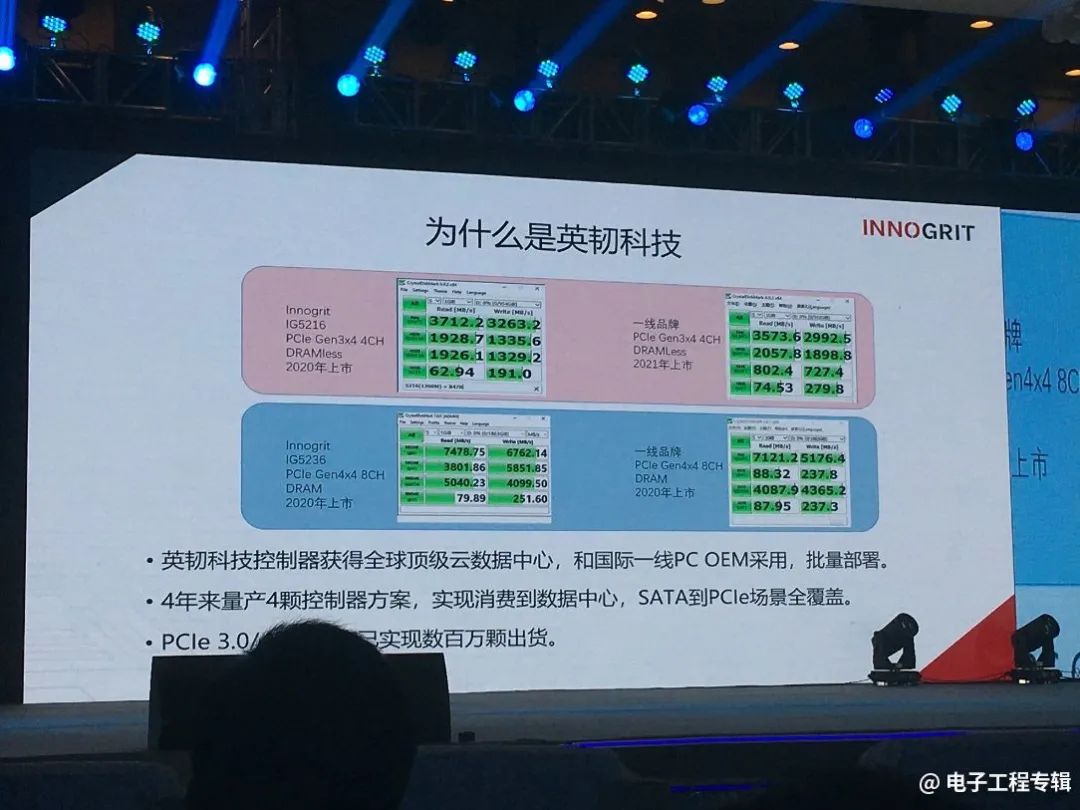

那么作为一家SSD控制器厂商,英韧科技要如何帮助产业去实现这个突破?英韧科技有什么过人之处?韩炳冬展示了一组测试数据,如下图所示,是英韧出货的主流PCIe 3.0和PCIe4.0产品跟某一线品牌的对比图。

从这个结果可以看出,英韧作为本土厂商,产品已经与国际先进水平持平,某些领域甚至有略微优势,产品发布时间上则更领先。韩炳冬表示,除了性能上领先,英韧产品已经在一家国际顶级运输局中心获得认可,并且已经在一家一线PC OEM厂商产品中批量部署,其PCIe 3.0、4.0产品累计出货量达到近百万颗。“虽然成立仅四年多,但英韧目前已经量产4颗控制器方案,可以提供全场景的SSD控制器解决方案,从SATA到PCIe,从消费级到企业级场景全覆盖。”

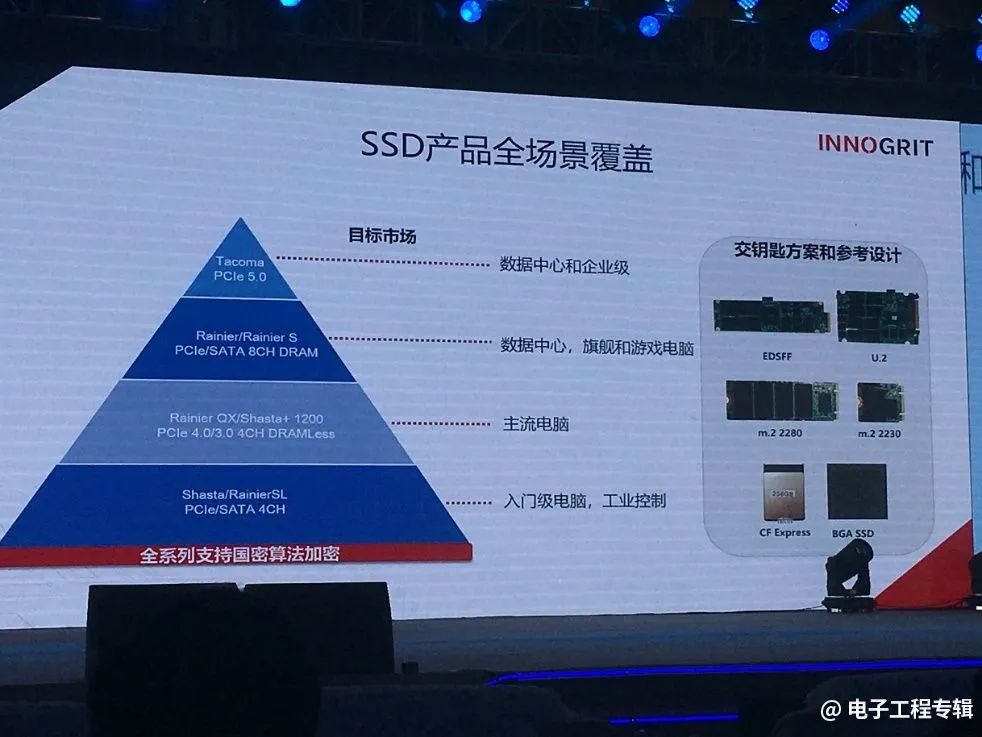

这里的全场景覆盖指的是,从入门级电脑、工业控制,到主流电脑、数据中心、旗舰和游戏电脑,再到数据中心和企业级目标市场的覆盖;也包括各种硬件形态的覆盖,包括M2 2230/2280、EDSFF、U.2、BGA SSD、CF Express,都有芯片方案、固件和完整的量产软件。

4年量产4颗芯片

英韧目前支持PCIe Gen3的产品有3颗,支持Gen4的有4颗,在最新的PCIe Gen5上也很快会有产品出来。对于Gen4和Gen5谁才是未来主流,韩炳冬表示,近几年的主流产品都会以Gen4为主,Gen5会随着未来客户的需求逐渐起量,“由于消费类产品普遍对价格敏感,所以预期未来几年还会以Gen4为主;Gen5的速率为32GT/s,是上一代两倍,对数据传输速率要求较高的高精尖应用会优先采用,但系统中包括主板、连接器等部件都需要重新设计。”

对于芯片行业来说,平均量产一颗芯片需要2年左右时间,英韧在四年多量产4款芯片,并且做到提供全场景的SSD控制方案,克服了很多困难。前几年英韧将精力全部投入到研发上,很少对外宣传,当第一款产品出来后,迅速收获了不少大客户——韩炳冬以公司的第一款产品举例,“我们第一个产品是PCIe 3.0产品,当时在比市场主流产品少一个CPU核的情况下,性能提高50%。回头看它的关键交付节点,与我们目标的规划误差从来没有差过一个礼拜,这也侧面印证了英韧工程师的能力。”

据悉,英韧科技成立于2017年,创始人,董事长兼首席执行官吴子宁毕业于清华电子系,随后在斯坦福大学读了硕士和博士,拥有280多项技术专利,曾在美国芯片厂商美满电子(Marvell)工作17年,担任首席技术官(CTO)。其他创始成员也都曾在东芝、展讯、TSMC、中国银联等大厂任职,有些拥有技术背景,有些与上游合作伙伴有良好的关系,还有的丰富的IPO经验。

谈到在控制器上实现超越,韩炳冬用了奥运会的口号来诠释标准:更高、更快、更强。

更高,是在行业里尽早采用先进工艺技术,例如在PCIe进入4.0时代时,英韧第一颗控制器量产用上了12nm工艺,读取速度达7400MB/S,很多友商同级别的产品还在28nm。当时评测网站表示,28nm工艺产品在信号频率提高时发热量比12nm大很多,直接影响SSD的整体速度。

更快,指的是推出产品节奏快。以英韧为例,2020年一年推出4颗SSD控制器,除了上述全球第一颗12nm量产商用SSD控制器外,今年8月还量产了全球第一颗NAND接口速率2400MT/s的Gen4控制器。

更强,指的是在LDPC引擎指标上引领行业,并且在芯片方案上面提供全流程交钥匙(Turn-key)量产方案。

小结

总结下来,韩炳冬认为要在存储产业的产品和技术上实现追甚至赶超,需要控制器、闪存及模组厂商共同的努力。三驾马车整合起来,可以引领这个行业产品技术发布的节奏,也可以面对国内广阔的市场,结合客户应用中已经有的痛点,形成自己的研发方案。在这个基础上,可以进一步扩展形成行业标准,在这个产业里拥有自己的话语权。

英韧目前与科研院校、研究所合作,与能源和金融行业探讨需求,还与硬件接口推进委员会讨论芯片存储协议的可能更新,接下来希望跟业界携手。

责编:Luffy Liu

推荐阅读:

2021 年全球电子成就奖获奖名单揭晓

中国工程师最喜欢的10大CMOS图像传感器芯片

几个糟糕电路设计,看看问题都出在哪里?

特斯拉最新中央计算模块(CCM)解析

点击阅读原文,免费赠送

市场价

192