基因分析最新揭秘:著名干尸“小河公主”是本地居民

海归学者发起的公益学术平台

分享信息,整合资源

交流学术,偶尔风月

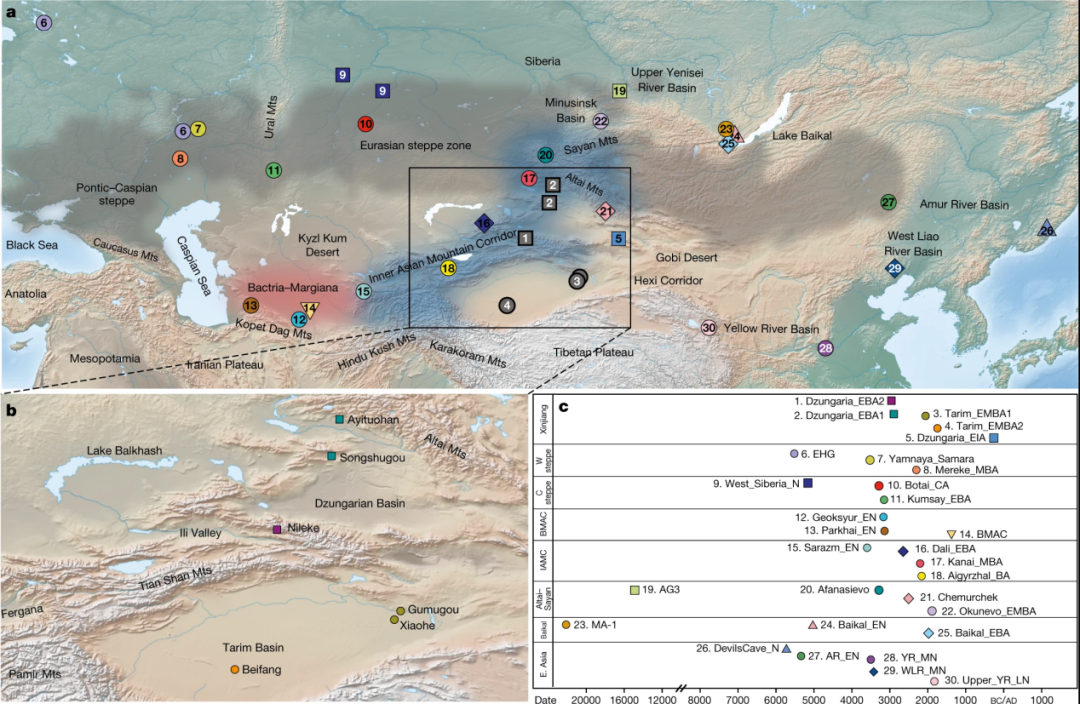

作为丝绸之路上的一颗明珠,新疆地处亚欧大陆腹地,早在远古时代就是亚欧各国文化、贸易交流的重要枢纽。在新疆,天山山脉横贯东西,南北两侧的准噶尔盆地和塔里木盆地隔山遥遥相望。许多人不知道,这里默默沉睡着许多古代居民——名震世界的新疆干尸。

点击下方知社人才广场,查看最新学术招聘 知社助手 , 交易担保 , 知社人才广场

扩展阅读

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容

媒体转载联系授权请看下方

收录于话题 #女性

11个下一篇 23年,六百万个作者,超大型数据揭示科研职业中的性别差异