Science:全息!在虚拟会议中感受“真实”

以下文章来源于中国光学 ,作者Light新媒体

中国光学 .

中科院长春光机所Light学术出版中心旗下学术传播与服务平台,带你解读全球光学最新研究进展。

Banner | 推广

撰稿 | Yue(哈工大,博士生)

瑞典皇家科学院于2000年10月10日决定,将2000年诺贝尔化学奖授予美国科学家艾伦黑格、艾伦·马克迪尔米德和日本科学家白川英树,以表彰他们有关导电聚合物的发现(聚乙炔在1000摄氏度时导电)。

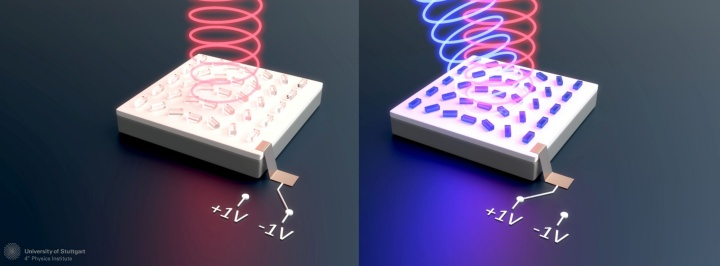

在人们的印象中,塑料是不导电的。在普通的电缆中,塑料就常被用作导电铜丝外面的绝缘层。但本年度三名诺贝尔化学奖得主的成果,却向人们习以为常的“观念”提出了挑战。他们通过研究发现,经过特殊改造之后,塑料能够表现得像金属一样,产生导电性。

所谓聚合物,是由简单分子联合形成的大分子物质,塑料就是一种聚合物。聚合物要能够导电,其内部的碳原子之间必须交替地以单键和双键结合,同时还必须经过掺杂处理——也就是说,通过氧化或还原反应失去或获得电子。

论文信息:

1. 2000年诺贝尔化学奖获得者艾伦·J·黑格、艾伦·G·马克迪尔米德和白川英树,新华网

监制 | 赵阳

编辑 | 赵唯

欢迎课题组投稿——新闻稿

欢迎课题组投稿——新闻稿

转载/合作/课题组投稿,微信:447882024

点这里 👇 关注我