沙尘为何能把太阳“吓”白了?

以下文章来源于中科院之声 ,作者唐鸿洋

中国科学院官方订阅号

对于日出日落,天空呈现“夕照红于烧,晴空碧胜蓝”的印象早已深入人心,但是由于沙尘暴的袭来,让我们看到了与印象不符的夕阳景色——白色的太阳,有时候还有蓝色的光环,被人称作蓝太阳!这是什么原因造成的呢?

沙尘暴中的白太阳

沙尘暴中的蓝太阳(图片来源:北京日报)

(图片来自网络)

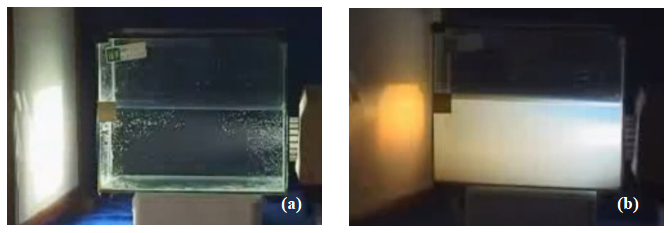

什么是光的散射?当一束光通过透明的质地均匀的介质时,比如下图中的清水,我们很难从玻璃缸的侧面看到光束;但是我们向水中加入少许牛奶、豆浆等液体,将清水弄浑浊后,我们便可以在玻璃缸侧面看到光束的传播,如图1(b)所示。

光的散射现象

(图片来源:清华大学光的散射演示实验)

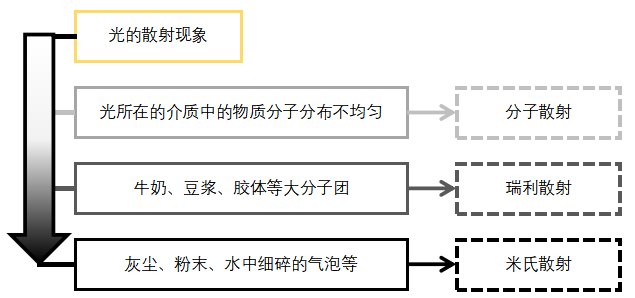

这种定向传播的光束在介质中传播时,光向四面八方散开的现象,便称为光的散射现象。并且我们可以由光的散射现象产生机制想到,介质中小颗粒的尺寸对散射的特性应该起到至关重要的作用。研究人员也是根据这一特点,依据介质中颗粒的尺寸从小到大并考虑散射的现象不同,分为了三类。

“一尺之捶,日取其半,万世不竭”。在我国最早可以追溯到庄子时期,就已经对物质的组成进行了朴素的探讨。当然现在我们知道,把物质分割到化学性质不变的最小结构就是分子或原子,这个观点最早由阿伏伽德罗(Avogadro)于1811年提出,因此我们可以说物质是由分子或原子构成。之后人们又发现分子是由原子构成的,而原子是由带正电的原子核以及周围包裹着电子云构成。由于正电荷分布中心和负电荷分布中心重合,因此对外是电中性的。

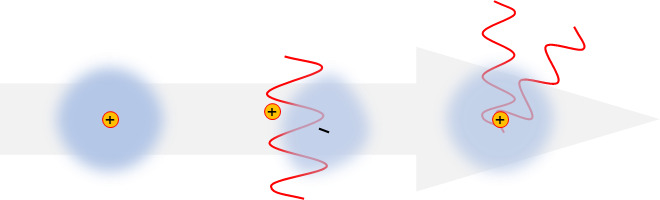

光可以视为电磁波,因为我们可以用描述电磁波的理论来描述。当光注入到介质中后会引起原子或者分子的正负电中心分离,并且随着光的周期性波动而受迫振动。我们称为正负电中心分离的原子或分子为偶极子,它们发生的受迫振动即为偶极振动。偶极振动会产生交变的电磁场,又向四面八方均匀地发出散射光。

分子散射示意图

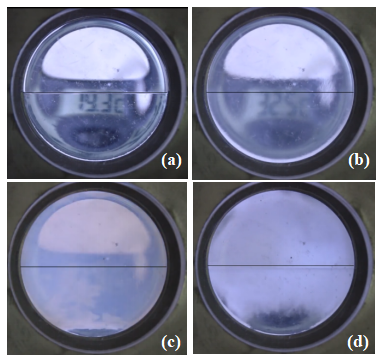

如果我们可以令分子的空间分布非常不均匀,便可以让分子间散射光叠加不能四面八方都为零,便可以看到分子散射现象。在液态物质接近超临界状态时,介质内部由于物态变化和分子热运动等导致密度起伏大于光的波长且留存时间较长,此时就会产生光的散射现象,如图所示,随着温度升高,原本透明的流体突然变得像乳液一样浑浊,该现象称为“临界乳光现象”。

二氧化碳的临界乳光现象(图片来自网络)

对于比分子尺度大的颗粒而言,如果散射颗粒尺度小于光波长,则此时的散射称为瑞利散射,并且颗粒的尺寸要比光波小10倍符合得更好。

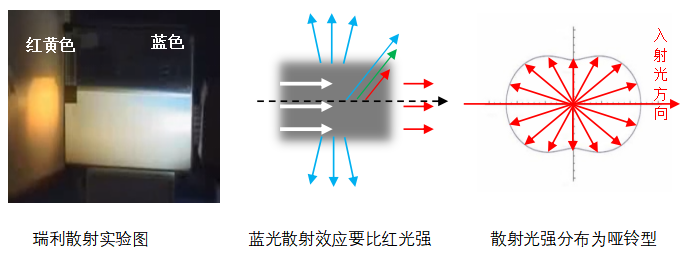

最早研究光的散射现象的人为丁达尔(Tyndall),在1869年观察到了胶体溶液出现散射光柱,即我们中学化学就知道的丁达尔效应。瑞利(Rayleigh)对该现象做了深入研究,得出了有关小颗粒瑞利散射光的两个重要结论:(1)波长越短散射效应越明显,例如蓝光散射强度约为红光的16倍;(2)得出了光强随角度分布的公式,即将物理现象用数学的语言严谨地描述出来。

对于偏振情况,如果入射的是线偏振光,则瑞利散射光仍为线偏振光;若入射自然光,则垂直于轴观测是线偏振光,沿轴观测仍是自然光,其余方向是部分偏振光。

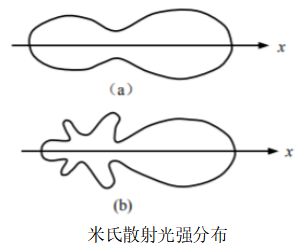

若颗粒尺寸更大,大到不符合瑞利散射怎么办?该情况以及相关理论由米(Mie)和德拜(Debye)通过金质小球进行分析研究,因此我们称更大尺寸的颗粒对光的散射称为米氏散射。

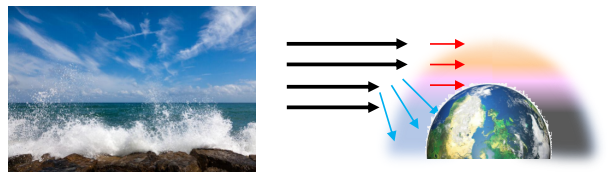

与瑞利散射不同,米氏散射不依赖于光波长,并且光强分布不再呈现前后对称的形式。并且米氏散射无明显的显色效应,因此大颗粒的散射通常是显白色的。

米氏散射光强分布

若要从定性的角度上理解,可以认为散射颗粒是衍射单元,其对长波散射角度大于短波,而颗粒的偶极辐射表明短波散射角度大于长波,因此各个方向的各种波长的光非相干叠加,呈现了白色。

蓝天白云与浪花(图片来自网络)

蓝色的天空实际上是由于大气分子和极小尺寸的微尘的瑞利散射造成的,晴天的正午,天空由于其他位置的太阳光散射的蓝光,而呈现蓝色;日出日落时,由于太阳接近地平线,其蓝色光被散射到其他位置,只剩下直射的红色光,因此晴天的日出日落是红色的太阳。

由于水雾,烟雾,浮尘等颗粒粒径相对于可见光波长大,因此主要发生米氏散射。所以我们看天上的云朵是白色的,因为小水滴带来的米氏散射;在海边,看到海水是透明清澈的,但是浪花是白的,这是由于浪花中气泡带来的米氏散射;对于沙尘暴中的白太阳、蓝光环,便是由于沙尘对太阳光发生无显色效应的米氏散射而产生的。由于火星的大气充满浮尘,所以在火星看日出日落,也是白色的,周围有蓝色光环。

火星上的日落(图片来自网络)

转载内容仅代表作者观点

不代表中科院物理所立场

来源:中国科学院光电技术研究所、中科院成都分院

转载自“中科院之声”微信公众号

原标题:沙尘为何能把太阳“吓”白了?|流光“E”彩

编辑:藏痴

近期热门文章Top10