IGBT结构及发展趋势

摘 要:绝缘栅双极晶体管 IGBT作为新型电力电子器件技术里最先进的产品之一,被称为电力电子行业内的“CPU”。本文阐述了IGBT器件结构的发展变化,包括IGBT结构上的发展历史及其产品特点,系统概述了基于目前常规的IGBT进行工艺改进产生新的器件结构,重点介绍并讨论了制备这些新器件所采用的技术措施以及这些新结构的优缺点,最后介绍了IGBT未来发展的趋势及给国产装备带来的机会与挑战。

0 引言

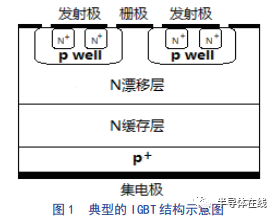

绝缘栅双极晶体管IGBT(Insulated gate bipolartransistor)是GE(General Electric)和RCA(RadioCorporation of America)两家美国公司于1982年提出,是继双极晶体管GTR和金属-氧化物-半导体场效应晶体管MOSFET后的第三代功率半导体的分立器件,其综合了GTR和MOSFET的优点,具有易于驱动、峰值电流容量大、自关断、开关频率高等特点,是当今市场具有较大创新的功率器件之一, 主要应用于电气、新能源、交通等领域,其典型的结构示意图如图1所示,主要应用在600伏到6500伏中压段,拓展了GTR缺乏电压控制,甚至已扩展到可控硅整流器SCR和门控晶闸管GTO占优势的大功率应用领域,是目前发展比较迅速且应用比较广的新一代功率器件产品[1]。

IGBT结构内部有两部分构成,其一由PNP与NPN两个三极管构成的推挽电路,还有一个就是结联的MOSFET和PIN二极管,IGBT器件与MOSFET器件最大的区别在于IGBT克服了MOSFET存在导通电阻高的缺点,在高压时IGBT仍具有较低的导通电阻,但IGBT也有不足[2] ,在相似功率容量的IGBT和MOSFET,IGBT的速度会慢于MOSFET,一般同等技术水平下的IGBT芯片,标称电压越高的IGBT开关速度越迟缓,所以IGBT器件一般不太适合于高频领域的应用。本文主要阐述了IGBT器件结构的发展变化,对这些新结构的分析和未来的发展的趋势。

1 IGBT结构发展

在20世纪80年代初期用于MOSFET制造技术中的双扩散形成的金属-氧化物-半导体DMOS工艺引入到早期的IGBT中来,开发者巧妙的将DMOS的N+衬底换成P+衬底,引入了半导体二极管的注入机制,使高阻N+漂移区产生电导调制效应[3] ,从而大大降低了导通电阻,当时的IGBT是一种较厚的非穿通NPT型设计,由于器件外延层很厚,器件的性能不佳,器件也容易产生闩锁效应[4] ,导致栅失去控制能力,同时N+漂移区存在非平衡载流子的注入 ,器件的开关速度受到影响,后来出现在原来的P+/N+之间多长一层N型的缓冲层,缓冲层不仅可以减小闩锁效应,同时可以使得N外延层厚度大幅度的减小,降低成本,同时增加了器件的生产效率。

随着IGBT应用对电压的要求不断提高,以及产业化过程对成本的要求,器件开发设计及制造者们选择用单晶硅衬底制作取代传统外延衬底的方式,相应的工艺是采用背面进行离子注入方式掺杂P+区,新的单晶硅NPT结构可以满足电压超过1500V及以上高压器件的需求,同样,缓冲层结构IGBT又继续应用到单晶硅衬底的IGBT上,此时利用背面通过多次离子注入的方式产生比较薄的n区与p区,可以实现带有缓冲层的IGBT结构[5]。

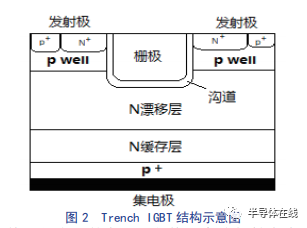

平面型的功率MOS发展经历了横向双扩散的LDMOS、V型槽工艺的VVMOS、U型槽工艺的VUMOS以及纵向双扩散VDMOS的演化,其中VDMOS是功率MOS器件结构上的一次重大变革,之所以一次次的向前发展,主要是因为平面型器件制造与现有的工艺基本兼容,也因此得到了广泛的应用,但其不足之处也很明显即是平面结构其基本单元尺寸较大,很难满足目前不断缩小的线宽尺寸制备工艺的要求,同时基本单元尺寸元胞缩小受到限制会导致如穿过P阱的横向空穴可能导致器件发生闩锁等问题,为了解决平面工艺IGBT结构出现的诸多问题,此时器件设计者们又开发出利用干法刻槽工艺的Trench结构[6] ,如图2所示,最先应用于UMOS中,最大的特点是器件的沟道从水平变为垂直,使得元胞尺寸大大缩小,可以克服平面型IGBT存在的上述诸多问题,而且还带来器件电流的增加以及导通电阻下降等优势,使得器件的结构更加的紧凑,衬底的厚度还可以进一步的减薄[7-8] ,降低了衬底的成本,目前已经可实现40um的厚的IGBT产品。

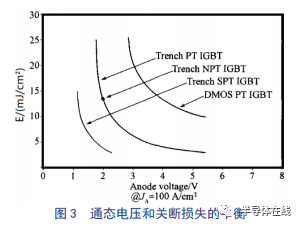

随着工艺水平的发展,尤其是高选择性各向异性反应离子刻蚀技术的进步,UMOS-Trench结构经历了由浅到深的过程,采用深的Trench结构,Trench完全可以穿过n+区,使得导通电阻进一步降低,可以进一步的改进IGBT的开关响应速度,但过深的结构也会带来击穿电压的降低以及刻槽过程所引起的损伤处理等挑战[9] ,目前比较先进的增强型技术就是通过优化正面 MOS 结构,提高靠近发射极区一端的电子注入效率,从而优化导通压降与关断损耗的折中关系[10] ,如图3所示。

2 基于IGBT发展的结构

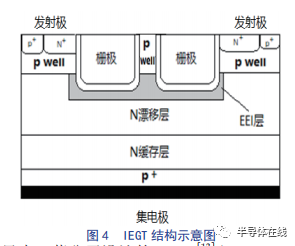

KITAGAWAM等人[11] 将Trench器件的正面N型漂移层的上方在栅电极之间的区域进行EEI(Enha ncedElectron Injector)进行重掺杂,称之为N+局部掺杂IEGT(Injection Enhanced Insulated Gate BipolarTransistor)结构,如图4所示,目的是减弱PNP晶体管的作用,多余的电子则会与顶部的空穴进行复合,从而在漂移区的一侧,会增强顶部发射极电子的注入,这种新结构器件的通态电压降较小,饱和电流密度较低,开关损耗也比较小,IEGT是一种兼备IGBT其优点,克服其缺点的新型器件,近年来已经形成了商用产品,与传统器件相比.通过减弱PNP晶体管从而开关频率相比IGBT有所降低,但具有通态压降较低,门极驱动电流较小,功率密度较大,开关损耗较小的优点,IEGT的优越性能决定了它非常适合在各种大功率变流器中使用,此外IEGT内部已集成了一个快速的反并联二极管,且IEGT具有很宽的安全工作区并能承受较高的dv/dt和di/dt,因此IEGT逆变器无需阳极电抗,只需公用一个关断吸收电路,同时,由于IEGT门极驱动功率低,门极驱动模块体积很小,使用元件数量少,因而可靠性也得到很大提高,日本东芝近年利用此结构开发出耐压等级从4500V延伸到1200V一系列产品[12]。

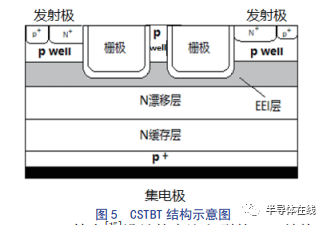

由日本三菱公司设计的CSTBT[13] (carrier storedtrench gate bipolar transistor)则是进一步的将IEGT的EEI层拓展至整个P-well阱之下,如图5所示,再通过MOS结构的通道层连接到发射极,进一步的增强了电子的注入能力,从而改善了载流子的分布,使得器件的通态电压降比较小,饱和电流密度低,开关损耗比较小。KatsumiNakamura等人[14] 设计了在大电流关断操作下的高压绝缘栅双极晶体管边缘终端,通过实验模拟在4.5KV条件下优化背面空穴注入浓度及深度并缓和边缘终止区域处以及表面pn结边缘处的电场,可以有效的解决载流子碰撞导致电离现象,器件在关断期间引起局部热点等问题。

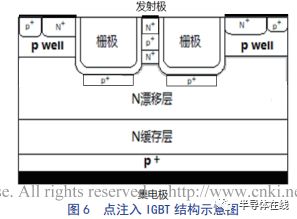

Antonioum等人[15] 设计的点注入型的IGBT结构,如图6所示,器件的主要的特征是在N漂移区内和栅极底局部进行P型的重掺杂,并相应的增加了发射极侧的电导率的调制作用,该结构在不影响功率器件开关性能的情况下,可以明显的降低通态的损耗以及对功率器件的耐压等电学性能的提升,与传统的FS-IGBT相比,在相同的开关损耗情况下,在导通状态下可以实现降低20%以上的能量损耗,但此种结构工艺流程也比较复杂,成本较高,给规模化应用增加一定的阻力。

3 IGBT发展趋势及国产化的机会与挑战

未来IGBT器件将向着槽栅结构、精细化图形、载流子注入增强调制、以及薄片化的加工工艺方向继续发展。同时随着IGBT芯片技术的不断发展,芯片的最高工作结温与功率密度不断提高,IGBT模块散热技术也要与之相适应。

未来IGBT模块技术还将围绕芯片背面焊接固定与正面电极互连两方面同时改进,并同先进封装技术结合,更多的集成同样也是IGBT的发展方向,以降低产品尺寸并在模块内集成更多其他功能元件,如集成多种传感器及驱动电路,不断提高IGBT模块的功率密度、集成度及智能化。除硅基IGBT外,SiC材料已被用于IGBT的研制[16],2012年Cree公司报道了15kV的SiC N-IGBT,2014~2015年继续报道了20KV及27KV的SiC N-IGBT,30KV的相关课题也正在Warwick大学开展[17-19] 。近年来产业界纷纷通过调整业务领域,扩大产能供给,通过并购整合等方式,加强在第三代半导体领域的布局,全球迎来快速发展的热潮,SiC成为全球巨头们布局的热点。随着新能源电动车需求量大幅增加,以车企牵头,第三代半导体碳化硅产品逐渐进入各汽车集团的主流供应链,产品供应开始上量,与Si基IGBT的价差持续缩小,目前主要的产品是MOSFET和二极管类产品,但随着SiC技术的进一步完善,SiC-IGBT在不久将来会走向产业化应用。

近两年,我国IGBT产业在国家政策及及市场牵引下得到了迅速发展,但在目前自身生产条件落后于国际先进水平的状况下,国内的IDM企业不能局限于自身产品线的生产能力,应充分依托国内功率半导体器件庞大的市场,用技术去开拓市场,逐渐从替代产品向产品创新、牵引整体发展的转变,而国内装备可充分利用国内市场需求导向,紧密贴近客户应用端。

目前,国内IGBT器件发展产业化中主要以硅基IGBT为主,在推进IGBT器件产业化的过程中还需要解决以下几方面的挑战:

(1)Trench器件结构的高深宽比制作以及损伤层的修复处理等工艺;

(2)碎片率的控制,硅晶圆从背面到正面减薄以及金属化工艺可能会引起形变的增加,从而导致碎片率的增加,尤其是当晶圆衬底的厚度在50um以下时;

(3)相关配套的技术,如超薄片传输以及大翘曲片处理,大面积的栅氧化技术,背面光刻技术以及激光退火技术和多层金属化技术等;

(4)更多的模块集成技术,降低功耗及提升器件性能,包括三维集成,异质集成技术等。

4 结语

IGBT作为新型电力电子器件的主流功率器件之一,介绍了其技术发展和结构的演变,讨论了IGBT几种新结构的主要技术措施以及特点,未来的IGBT器件及模块将朝着薄片化及高集成度方向继续发展。

来源 :电子元器件与信息技术 第 5 卷 第 4 期