985自嘲废物、二本生难过简历关,「学历贬值」是怎么来的?

嘉宾|滕威、许嘉婧

2021年12月18日,上海财经大学图书馆内的考研学子

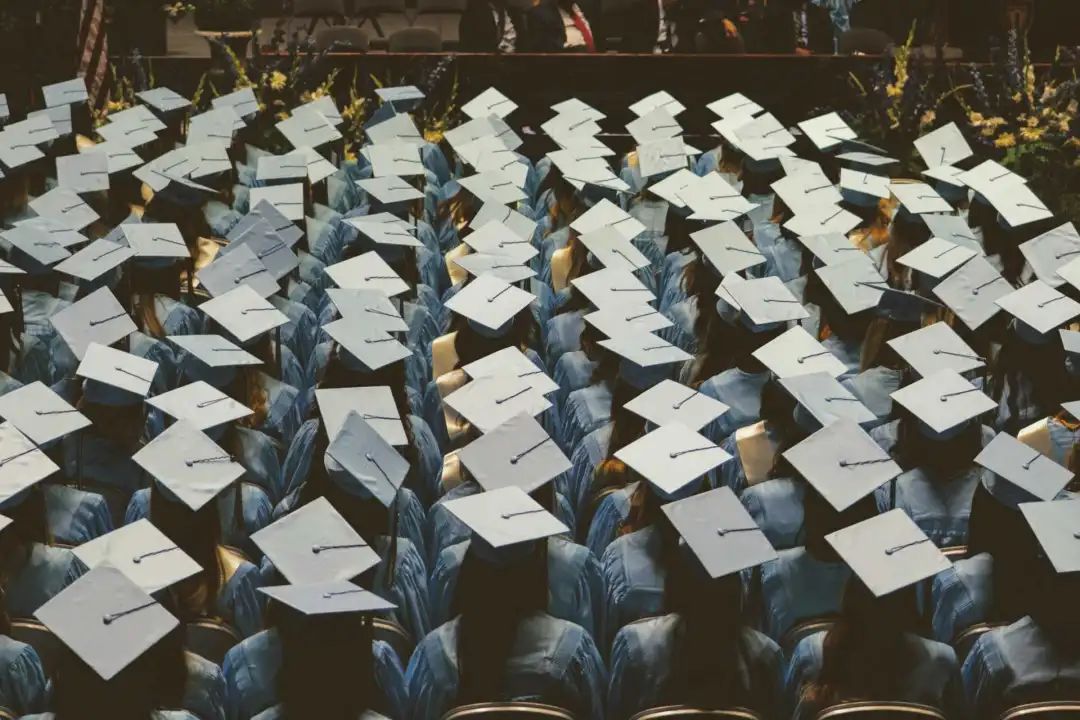

唯学历论的弊病之下,北大博导的双非本科学历成了被学生嫌弃的“污点”。为什么我们放不下对学历的偏见?在名校毕业生进流水线,海归变海废的当下,我们是否该重新审视文凭的价值?

年底,我们受邀参与了《湃客Talk》的年终特别策划,探求当代年轻人的消费、学历、住房与婚恋难题。这一期,我们对谈了华南师范大学文学院教授滕威老师。人文社科地位走低,留学生也不再吃香。所有人都在仰望成功,但我们的出路不只有“大厂”或者“体制内”。

今天我们处于一个对技术拥有无限崇拜的时代。不管是对个人、国家,还是整个人类而言,科技工业好像都是我们赖以生存、立于不败之地最重要的法宝。全球对技术和速度、效率的追求,使得人文学科越来越衰落。

十几年前,学历还没有成为最重要的考量标准。2005年,我找工作的时候,很多朋友说你是“三北”(本硕博均在北大完成)所以不用焦虑。尽管如此,我也会遇到挫折,这些挫折不是来自你的学历,而是来自性别。

大家一提学历内卷,就觉得最惨的是文科女生。女生跟文科之间好像被赋予了某种必然的关系,这也是一种社会的定型化想象。

从社会学家提供的数据来看,女孩比男孩更容易从中国式的选拔考试当中脱颖而出。我每次把跟学生的合影发在朋友圈,永远会有人问“你为什么不招男生”。我说我没有性别限制,没有男生能考上来。

我身边的文科女孩不光要面对职场的内卷,还要面对性别自带的弱势。一个文科女博士,除了就业压力以外,还要面对社会对你的“剩女”命名,和生二胎、生三胎的压力。

学历不能决定一个人的能力,但它是一种外在的体现,证明你和某一群人是在同一个起跑线、同一个等级上的。我们焦虑的不是学历高低的问题,而是这张文凭到底有多少价值。

很多硕士毕业生会怀疑自己多读的这三年书,它的价值在哪里?根据《2019届中国高校毕业生薪酬报告》,本硕学历的起薪差距大概是2500元,这就是学历反应在薪资上的硬性差异。

有一个采访对象曾经令我印象深刻,他是理工科本科毕业,当时在成都只能拿7000元的工资。然后他去考 “985”硕士,等硕士毕业,发现自己的同僚很多是从美国哥伦比亚大学毕业,甚至在硅谷有过几年工作经验。他又去美国读了一个双硕士,这个时候他已经能在美国找到年薪50万的工作。可以看到随着学历不断提高,薪资也在阶梯式上升。

进入职场之后,硕士毕业生的阅历、宏观视野和个人综合学习能力会在工作业绩上反映出来。可能比本科生能更加快速地成长,就有更高的晋升空间。

文科女生如果读到一个很高的学历,要花比别人更长的时间,但最后的价值回报率没有想象中那么大。

我在准备去海外读研的阶段,身边已经有一些同学去参加面试招聘。我的室友同样读的新闻与传播专业,就算我们已经是国内Top2学校毕业的学生,去参加群面还是会感到压力。跟她竞争同一个运营岗位的人都是“985”的硕士,还有一些是“985”博士,甚至有海归博士跟她分在一场群面里。不管你目前是什么学历,永远有更能碾压你的人。

比如你24岁出国读研,26岁回来参加工作,并没有更高级的岗位对你开放,还是需要顶着年龄压力去和更年轻的本科生竞争,跟大家拿的基础薪资是一样的,但你的年龄更大,还会像滕老师说的,面临催婚、生子等社会赋予女生的职责压力。

大家对海归急切盼望的浪潮过去了,整个社会回到了一个相对比较平稳地对待留学生的状态。

“海废”是留学生的一种自黑和自嘲,这种心态很大程度上是源于一种落差。对于一个中国的中产家庭,送孩子去国外自费留学,前期投入和孩子回国就业后的收入不成正比。

我曾经受哈佛燕京学社邀请,去哈佛大学做了一年的访问学者,也接触到美国常春藤高校的学生。

在哈佛的这些孩子们,很少有人对自己有“海废”的认知。首先,我觉得他们没有时间去豆瓣小组吐槽自己,其次无论是在国外还是在国内就业,他们的学历光环是足够强大的。这些人对自己的要求和预期都不在一般的留学生意义上。

华东师范大学田雷教授主编的《雅理译丛》提到美国学者在2017年得到的数据,在美国年收入超过63万美元的前1%家庭,入读常春藤的可能性比年收入低于3万美元的家庭要高77倍。包括哈佛大学的桑德尔教授新出的《精英的傲慢》,这本书里面也提到对常春藤大学对精英的追捧,给他们近乎无限的机会,这些文化资本已经造成了美国社会的急剧不平等。

现在职校环境还没有那么景气。

后浪做过一篇稿子,采访了几位职校的老师,会发现在职校的环境里面教课是次要的,先得维持纪律。很多学生不太听讲,扰乱课堂秩序。

我的小孩现在初二,我就是中考分流下最焦虑的家长。广东普职比5:5,好几年以来就是这样,我们一直有这个准备,这也意味着我们一定想办法让孩子不成为被分流的50%。

高校扩招时期,大量的专科升为学院,学院升为大学,这是我们切身看到的历史进程。现在突然说“人人都上大学”的想法不对,应该有50%的孩子不上大学,去接受职业教育,我们家长很难接受。

如果让家长自愿地说“我可以接受我的孩子不上大学”,前提是要做好职业教育。

很多家长不愿意让孩子被分流,不是我们都希望自己孩子考清北,而是我们不希望孩子在初中毕业的十五六岁时,就进入到“在社会竞争当中被甩下来的”院校当中去。校园暴力、校园问题也是大家焦虑的一个很重要的原因。

十几年前我刚在大学教书的时候,和学生说绩点不是唯一重要的,希望你们在我的课堂上更多的是学到思想和方法,这时候学生们还会受到引导或鼓舞。但现在选课上的功利主义已经越来越明显,学校里评奖学金、保研,所有都跟绩点有关系。

桑德尔教授在《精英的傲慢》也提及到“绩优主义”的暴力或者控制。所有人都从绩点出发,以绩点来考核一个人是否优秀,通过绩点把学生划为三六九等,得到好绩点的学生,就有更多的机会。等毕业进入职场之后,KPI也是一种绩优主义的延伸。

这个是一个特别大的问题,已经有无数的经济学家,包括政治学家、社会学家,文化学者都反对这件事情,为什么它还有效?因为这是一个非常单纯的数据化管理的方式,这种方式可以忽略每个人的个性、品质,和内在的一些难以量化的、心灵上的差异。

在这样的一个讲究效率的、加速的社会当中,这种最简洁便利的、最快速的区分人力资源的方式,就变成唯一有效的方式。你有了好的绩点或者好的KPI,那你在更高的平台上就能获得更多的资源。

像桑德尔,包括我的朋友黄灯这样的学者(大学老师,《我的二本学生》作者),他们更关注公平,尤其是对整个社群、对整个阶层的公平。但是这样的学者在今天来说是非常少数的,更多的人还是在为如何细化绩优主义的考核制度做设计,这是特别遗憾的一点。

我对滕老师说的有非常多感慨。我也发现不管在学校或职场上,你会觉得周围都是竞争者,为了一些资源去竞争和厮杀。

很多的学生会刻意选一些并不需要,但能让成绩单好看的课程,从低年级的时候就开始实习,参加各种暑期活动,并不是纯粹的体验,而是为了一段简历上的好看经历,去结识到更多比我更高阶层的人。

但要说对这种人很不齿的话,其实也是一个伪命题。在这种所有人都在拼命地提高自己绩点的氛围里,你会不知不觉地融入他们,“打不过就加入”,在一个已经异化的环境里,一个正常人反而会变得异常。这是一个结构性的问题,很难去改变。

原来我们都比较相信人文主义的教育理念。教育的任务和目的,不应该用社会化规训或道德训练来理解,也不能用安置与适应来理解,而是应该强调人的培育。

我们对那些loser、废柴,永远觉得他们要么是不努力,要么是不够聪明,反正是有问题。教育变成优胜劣汰、达尔文主义的场域,这不是我们国家的问题,这是我们这个时代全球性的教育问题。

对我来说,理想的教育是简单朴素的一句话“To be better”。所有的学习和受教育的过程都使我们在某一方面变得更完善,更能适应生存,更能帮助到这个群体或者社会。

37:54 去寻找生命的亮点吧,人生的意义不止一份“铁饭碗”

互动话题

你会有学历焦虑吗?你会如何缓解这种心理压力?你觉得学历对你的职场之路是否有一定影响?欢迎和我们分享你的想法~

36氪旗下年轻态公众号

👇🏻 真诚推荐你关注👇🏻