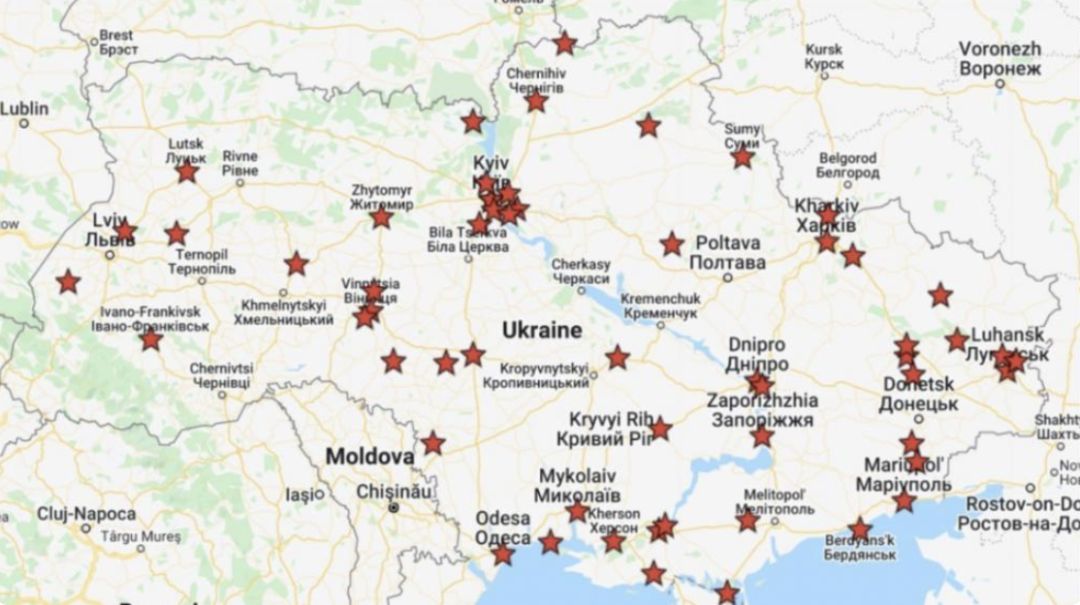

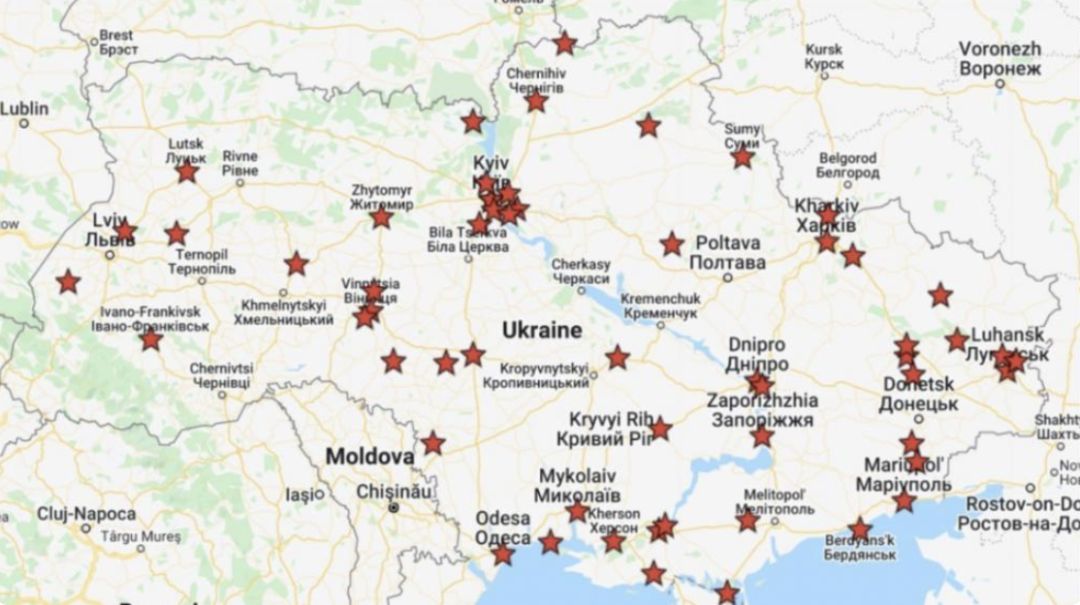

1个多小时拿下乌克兰,避免伤害无辜,原来俄方靠的是“精准制导”!

资料来源:物联网智库(iot101)

物联网智库 整理发布

导读

Meta设立特别运营中心以保障乌克兰网民账号安全 全球最大的黑客组织宣布对俄发起“网络战争” 苹果已在应用商店内删除俄罗斯军事银行相关应用 台积电表示将遵守对俄罗斯的新出口管制规定

打击精度不断提升,精确制导已具备“钻窗”能力

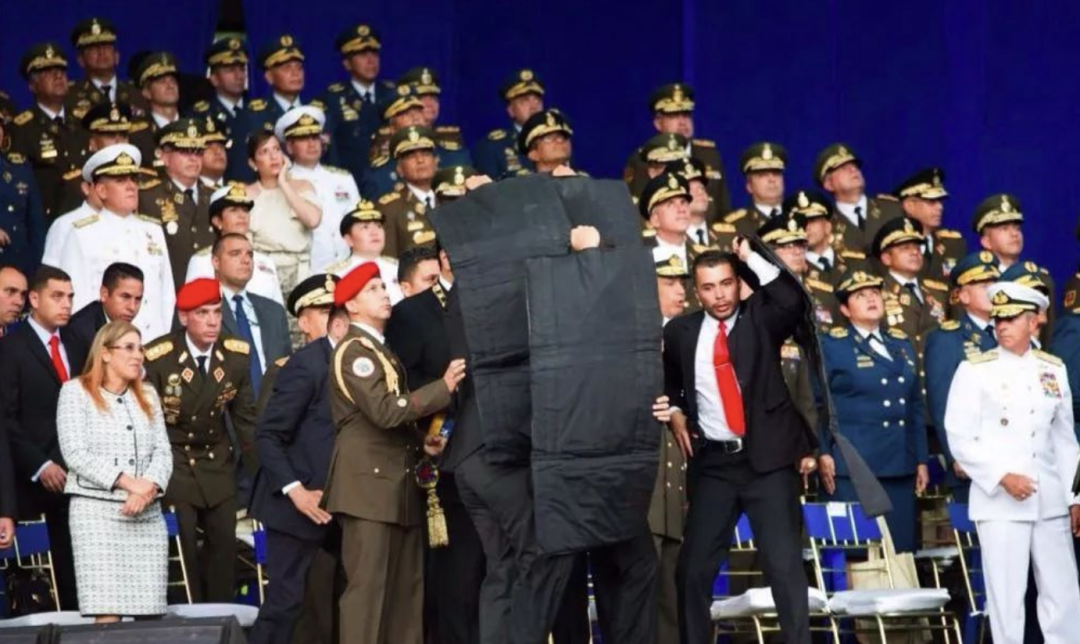

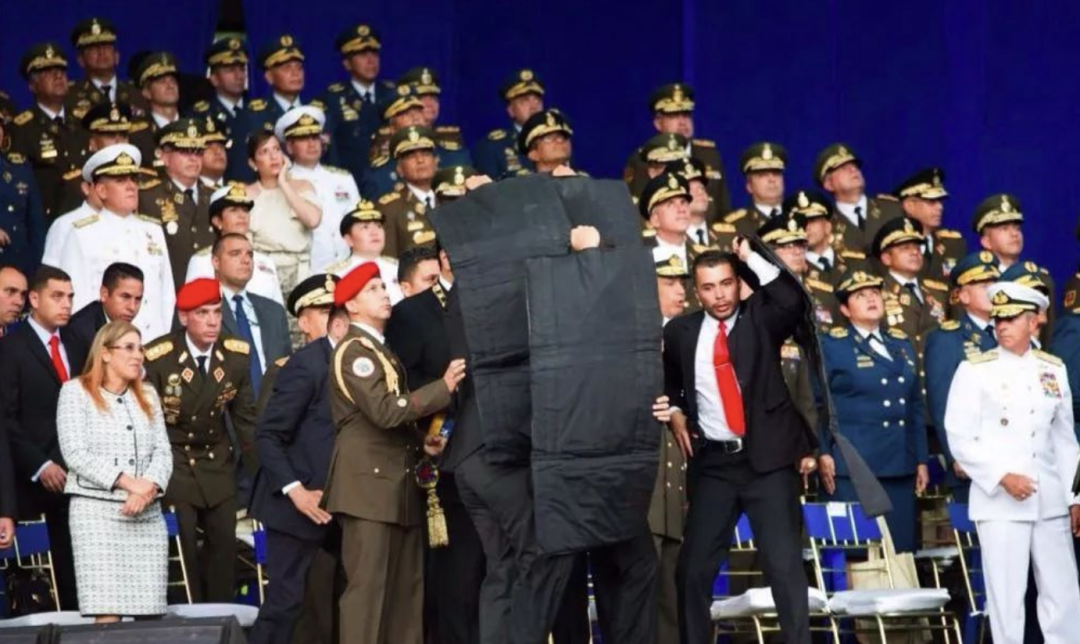

精确制导不伤平民,但有些智能武器却会

写在最后

资料来源:物联网智库(iot101)

物联网智库 整理发布

导读

打击精度不断提升,精确制导已具备“钻窗”能力

精确制导不伤平民,但有些智能武器却会

写在最后