说起杨振宁先生,对他的印象是不是还停留在82VS28的无聊八卦中呢,那是由于不知道杨先生到底有多牛。

1957年,两个年轻人站在了诺贝尔奖的领奖台上,他们就是杨振宁和李政道,这是中国人第一次站到了科学的最高领奖台上,当时杨先生还是中国籍,而且当时的《人民日报》曾刊文表示祝贺,他们的老师吴有训周培源也发去贺电,在他们前去领奖时,中华人民共和国驻瑞典大使馆人员也曾到斯德哥尔摩机场迎接,所以毫无疑问这是共和国的骄傲。

来具体说一下杨先生的获奖理由,在物理学中有一个金科玉律,这就是宇称守恒定律。

这是从传奇女数学家诺特提出的诺特定理推出来的,大意就是物理定律不随着时间空间改变而改变。今天做了迈克尔逊莫雷实验,是零结果,明天再做一遍,还是零结果,在北京做的结果和在纽约的结果还是一样的,对于微观粒子来说也是一样,除了自旋方向,任何粒子的镜象与该粒子具有完全相同的性质。

可是就有两个捣蛋鬼不符合这个金科玉律,它们θ介子和τ介子,这两种介子就象双胞胎一样,自旋、寿命、电荷和质量完全相同,甚至可以认为是一种粒子,可是在衰变时,θ介子衰变成两个个π介子,而τ介子则衰变成三个π介子,这就好像是双胞胎照镜子,一个是有两只手,另一个有三只手,这怎么可能呢?要么是眼花了,要么是镜子错了,物理学家又揉揉眼,仔细看了看,确认没有眼花,那难道镜子错了?可镜子怎么会错呢?

可杨先生说就是镜子错了,这就是宇称不守恒定律。

获得诺贝尔奖对于任何人来说都是人生巅峰了,可对于杨先生来说这只是开端,因为他获奖时才仅仅35年,正是一个物理学家最富有创造力的年龄。

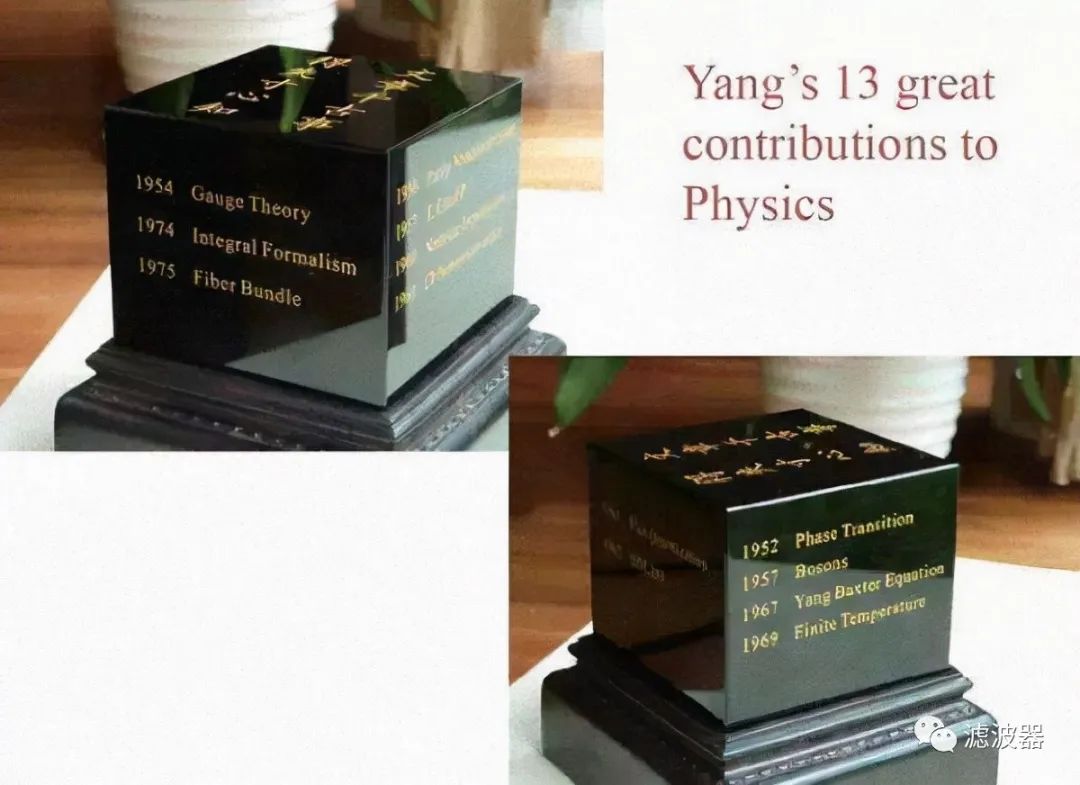

在物理学界,有一个“朗道十诫”的说法,说的是前苏联著名物理学家朗道一生中最重要的十项贡献,而杨先生则是有过之无不及。

在杨先生90岁生日的时候,清华大学送给了杨先生一个礼物,这上面镌刻了杨先生十三项诺奖级成果,比朗道多了三项呀。

杨先生最重要的贡献还不是他的诺贝尔奖,而是杨米尔斯方程。

早在获得诺贝尔奖之前,杨振宁就和米尔斯一起提出了杨-米尔斯方程,虽然米尔斯谦虚地认为主要是杨振宁的工作,但确实是他们合作完成。

杨-米尔斯方程一提出就遭到了泡利的质疑,这位“物理界的良心”的说法有理有据,让杨振宁无法反驳,而理论又无法象“宇称不守恒”一样做个实验验证,杨振宁也只好把理论束之高阁。

但随着时间的推移,人们越来越认识到这个理论的重要性,杨振宁自己也完成了规范场理论的积分形式,尤其是1972年以后,杨-米尔斯的规范场理论得到物理学界的广泛认可。

伟大的爱因斯坦一辈子的愿望就是大一统理论,将各种力融合在一起的大一统理论,可是由于当时科学的进程,爱神也是功败垂成,可是杨先生的规范场理论可以将把弱相互作用和强相互作用统一在一起,而且对引力的描述也和爱因斯坦广义相对论有异曲同工之妙。

这就是说就连爱因斯坦都没有完成的工作,杨振宁完成了一多半,靠着规范场理论,杨振宁完全可以和牛顿、麦克斯韦还有爱因斯坦并驾齐驱。

现在可以想见杨先生的伟大了吧。

要论起爱国来,恐怕杨先生可以碾压大多数人。杨振宁先生是美籍著名学者访问新中国的第一人。

再来看一下杨先生对新中国的贡献。

那个时候最重要的工作就是提升中国的科学技术水平,毕竟科学技术是第一生产力,在那段不堪回首的岁月里,我们落后太多了。

在杨振宁的建议下,中国科学技术大学成立了少年班,促成了“吴健雄物理学奖”“陈省身数学奖”的设立,在南开大学建立理论物理研究所,帮助清华大学物理系从根本上改变了面貌。

杨先生一生荣誉无数,他最在乎的还是中华人民共和国公民这个称号,2017年8月26日,95高龄的杨振宁恢复中国国籍,成为中国公民。

现在,共和国把感动中国年度人物授予了杨振宁先生,可以说是对杨先生一生的总结,这更象是一个终身成就奖,我想这也是杨先生一生中最在意的一个奖。