我和我的南大 | 许伟伟教授:踏实用功自会水到渠成

编者按

所谓大学者,有大师之谓也。老教授们数十载执教于南大,为教育事业呕心沥血,为南大建设鞠躬尽瘁。春风化桃李,百廿正芳华。正是因为一代代南大人的接续奋斗,才积淀和成就了百廿南大的厚重底蕴与精神魅力。

在南京大学120周年校庆来临之际,在各院系支持下,校团委特别推出“我和我的南大”专栏,通过寻访各院系推荐的老教授,与大家一起从老教授的南大故事中回望岁月的深沉,感受精神的力量,传承不同时代中南大青年的情怀与担当。

许伟伟,南京大学电子科学与工程学院教授。1978年于南京工学院(现东南大学)电子工程系毕业,毕业后在南京大学任教,1987至1990年赴日本长冈技术科技大学留学,2019年12月退休。曾任江苏省电子学会副理事长,中国电子学会超导电子学分会委员,电子科学与工程系系主任,南京大学超导电子学研究所副所长,南京大学教职工代表大会副主任委员。获国家自然科学三等奖、江苏省科学技术一等奖、军队科学进步一等奖等表彰奖励。曾作为学科行政负责人,在无线电物理国家重点学科建设、电磁场与微波技术博士点建设、211项目“信息电子材料与器件”等工作中做出重要贡献。

1

“干一行,爱一行”:艰难学习的岁月

文革中,赶上“新三届”分配工作,许伟伟被分配到一个半导体器件的工厂,四年后,她因为工作表现优秀和业务水平突出而被推荐前往南京工学院(今东南大学)进行深造学习。大学期间,许伟伟继续进行半导体器件的相关学习,在此期间逐渐对相关领域产生了浓厚的兴趣。毕业后,组织分配她来到南京大学物理学院工作,参与建设南大新的“现代分析中心”,由此开启了在南大物理学院以及后来分出来的电子科学与工程学院的职业生涯。

1978年是许伟伟来到南大的第一年,刚来不久就明显感受到理科和工科在知识体系结构上存在巨大差异,这令习惯了东大半导体专业偏实用性知识结构的她很不适应,压力自然是接踵而至。“我觉得自己与南大的要求相差不少,内心感到欠缺很多”。但她并没有轻言放弃,下决心要将相关知识进行快速更新和补充。时值77届和78届新生入学,许伟伟就跟着学生一起坐在简陋的西平和南平教室里(西平在现鼓楼校区知行楼附近,南平在现鼓楼校区图书馆附近),按照理科的要求进行全面的知识更新。冬天在平房教室上晚自习的时候需要“全副武装”,帽子、围巾、棉鞋和非常抢手的棉军大衣一样都不能少,有的女生还会带上热水袋。因为刚开始时平房彻夜不熄灯,所以虽然条件差,但也是很多学生自习的好去处。就是在这样的条件下,许伟伟克服困难,除重新学习了普通物理、理科要求的高等数学和数学物理方程外,还系统地学习了理论力学、电动力学、统计力学和量子力学等理论物理课程,为后面能够顺利开展的一系列研究工作打下了坚实的基础。

“一咬牙一跺脚,只要肯豁出去,任何事情都能过去”,这是许伟伟最常说的话。关关难过关关过,如今对于六十七岁的她来说,这世上没有什么可以称之为“难”的事情了。 “干一行,爱一行,认认真真地做就行了”。她把大半辈子都奉献给了“超导体”,这或许是时代的呼唤、命运的安排,她无法选择干哪一行,但仍可以选择“爱一行”,选择去咬牙面对所有的“难”。

2001年许教授在研究室

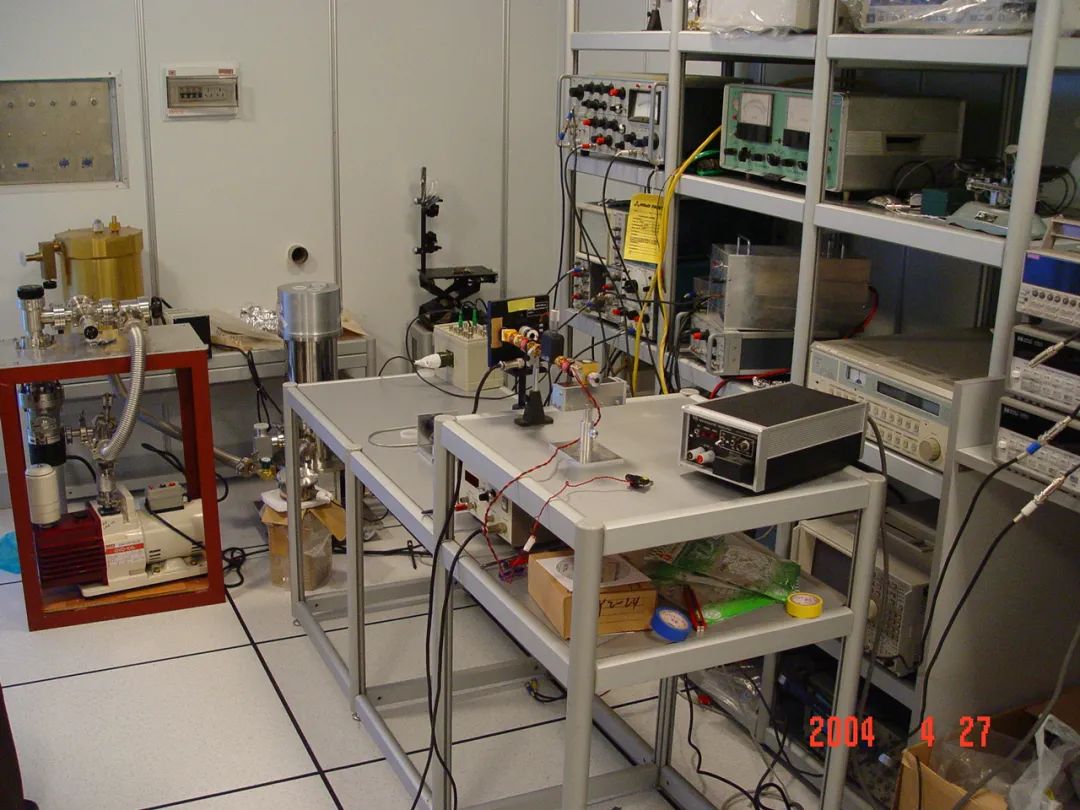

2004年高温超导太赫兹测量实验室

2

奋斗的力量,团队的力量:

筚路蓝缕创新路

1987年,高温超导新材料被发现,她跟随日本的导师开始从事该领域研究,回国后继续沿着这个方向前进。研究之初,国内条件艰苦,没有充裕的资金和先进的设备。在全新的领域开疆拓土,会不会出结果?如何实验才能得到结果?这些都是摆在他们面前的挑战。

当时,高温超导材料无法制作成薄膜,许教授与同事只得采用一种很原始的方式——拿到块材后,用手术刀将它一点一点刻出来,再去测量、做实验。他们也尝试用原始的“喷漆”方式做厚膜,设备器材全是自己做,将材料粉末放在小罐子里,接上高压气瓶,找来喷漆的喷头,衬底基片贴在墙面上对着喷,喷好以后再去烧结,必须随时监督控制炉子的温度,整个实验过程细琐繁复。样品制备完成以后,为了避免环境噪声的影响,使现象被更好地发现,每次测量都是要等到半夜才能进行,往往是“它们休息了,我们才上班。”

然而回忆起最初的那段奋斗时光,许教授是欣慰的。虽然忙碌辛苦,但只要看到一点现象、测到一点数据,就足以让她欣喜万分,抵消昼夜不分的辛劳。“看到你所预想到的现象的时候,开心得不得了。看到一些现象你没有想到的,赶快记录下来去分析,为什么会出这个现象?再一点一点把它解释出来,那个时候就是很兴奋。”

后来,随着科研的深入,许教授所在的团队也在不断壮大。著名的吴培亨院士就是研究团队的领头人和“大家长”,他规定团队成员申请项目前,要在全组汇报,听取大家的意见和建议,老师们的科研经费也都汇集在团队一起用,不分你我。这样做的好处在于,汇聚了集体智慧的项目命中率较高,财力集中可以办大事。“因为我们这个领域,几万块都算小设备,动辄几百上千万,仅靠一个项目,根本无法支撑,就是要靠全组的力量,包括学校的支持。”许教授坦言,正因为有了团队在背后给予的支撑和信任,大家才能有底气、有信心、有能力做好研究。

2001年许教授与吴培亨院士和日本导师山下努教授参加国际会议

3

“路遥知马力,日久见人心”:

传承科研中的严谨踏实

如今八十三岁高龄的吴培亨院士是许教授科研生涯的领路人,将她领进了“超导体”研究的大门。许教授钦佩恩师的敏锐,他总能迅速预测学科风向,洞察行业走向,带领团队不断创新,获得举世瞩目的成绩。

吴院士待人平和儒雅,但遇事极为认真严谨。在许教授的记忆里,吴院士提交的报告或是材料上几乎没有过错别字,装订的材料总是很整齐,两个钉子直直排成一列,其作风严谨,可见一斑。这样一丝不苟、精益求精的态度更多地体现在吴院士的科研过程中,许教授跟着恩师做实验时,总是“有一点错误就推倒重来”。潜移默化中,许教授也受到了吴院士的影响,坚持做每一件事都要尽到自己最大的努力,不让自己后悔。

2022年许教授和吴院士在办公室

后来,许伟伟教授又将这种严谨踏实的作风传承给了她的学生。在这四十多年中,她见证了无数南大学子从入学到毕业再到成才的过程,有人辉煌但也有人碰壁。当曾经的学生遇上困难找到自己,许教授总是感到很欣慰,觉得自己作为老师还有“价值”。她回忆道,曾有一位比较内敛的男生,在毕业后找了个很不错工作,单位的同事们大多都善于表达,向领导积极展现自己的能力。不善言辞的他感到很苦闷,觉得自己空有想法但得不到展现的机会。许教授了解这位学生,深知他有能力做好,于是勉励他说:“科研工作是路遥知马力,日久见人心。坚持下去,总有人会发现自己的闪光”。

2004年,许教授和研究生讨论测量实验方案

时代在进步,南大在发展,从临时建造的简易教室到配备空调、电子显示屏的实时网络教学课堂,从最少时6人的研究组发展到如今人才济济在国内外享有盛名的南京大学超导电子学研究所,当下的辉煌光鲜是老一辈南大人用辛苦付出换来的。“勤勉坚定,低调踏实”,这八个字贯穿着许教授的整个职业生涯。她认为,这也是每个科研人应该拥有的品质,摈弃急躁,一点一滴地积累,“你要的结果它都会慢慢地到来”。水到渠成,许教授坚信这一点,同时也将这样的信念传递给自己的每一个学生。赤子之心终不改,奋斗之志永相传。接过接力棒的南大青年不应忘记当初的艰苦岁月,要学习许教授等老前辈们勇敢拼搏的精神和吃苦耐劳的品格,为南大发展和社会建设添砖加瓦。

受访嘉宾|许伟伟

鸣谢|南京大学新闻传播学院未来编辑部

鸣谢|南京大学电子科学与工程学院

采访|戚新源、朱珂影

音频|黄光励

美编 | 张珺妍

责编 | 赵依然 王一纯 张沥尹 史怡静 王瑜欣 孙可鑫

来源“南大青年”公众号